【時事抄】 就職氷河期世代の三重苦

人手不足といわれるなかで、大企業によるリストラの記事を目にします。昨日も東芝がグループ全体で4千人の人員削減を発表しました。狙い撃ちされているのは40代、50代の社員たちで、就職氷河期世代、と呼ばれた人々です。

とはいえ、大手企業の正規社員であれば待遇としては恵まれた方で、非正規雇用者として長年を過ごし、経済的理由で結婚や出産を諦め、マイホームもないまま将来不安を抱える人が多数います。

最近見た日本経済新聞のコラムを取り上げてみました。

<要約>

97年の就活で100社の会社に落ちた自身の経験を語った国民民主党 伊藤孝恵氏(48)は、周囲の反応に驚いた。議場に笑いと野次が起き、背後の閣僚席から「ぷっ」と吹き出す声まで聞こえた、と伊藤氏は嘆く。心情をX(旧Twitter)に投稿すると1万件を超える反応があり、大きな反響を受けて国民民主党は政府への提言をまとめる。

当時の就活の厳しさを理解してない反応は「予想外で驚きだった」と伊藤氏は振り返る。就職氷河期とは、バブル崩壊後の90年代後半から00年代に新卒を迎えた世代が直面した就職難だ。不景気で企業は新卒採用の人数を絞り、03年の大卒就職率は55%と特に厳しかった。

新卒で就職できず、その後も正規雇用の機会は得られず、将来不安や経済的理由で結婚や出産を諦める人が増えた。この世代の実質賃金は上の世代に比べて月6~8万円低く、貯金も十分でない可能性が高い。今や50代に入った氷河期世代は、親の介護すらも必要となる年齢となり、生活保護受給者や住宅難民が増加といった、新たな社会問題の火種になりうる。

現在の少子化加速と遠因となった氷河期世代の不遇。景気回復後に取り残された人がリカバリーできる雇用慣行や支援の仕組みがなかった。失われた30年を抜けつつある今、これらの課題に取り組む好機であるはずだが、嘲笑う議員たちに、その自覚と危機感があるのだろうか?

(原文1429文字→581文字)

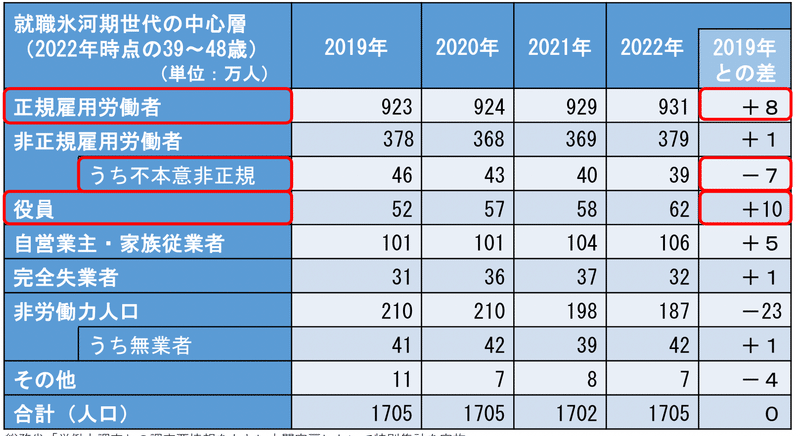

昨年5月に内閣官房が公表したデータを見ると、昨今は非正規雇用から正規雇用への切り替えが進んでいるようです。非正規雇用者が低下傾向にあって、逆に正規雇用者が増加していることが読み取れます。一部の正規雇用者のなかには役員待遇に昇格し、雇用関係から会社との委任関係に変わった者が増加しているので、その中でも正規雇用者が増えている点を注目してほしい、といっているようです。人手不足が追い風になっているのでしょう。

ただし、この表は39~48歳という世代に区切っており、人口の最も多い71~74年生まれを外して集計しています。就職氷河期の初期に該当し、最も人口の多い世代を外した集計結果というところに、注意が必要です。結論を鵜呑みにできないということです。

会社側にとって非正規雇用は、低賃金で雇用できて、不況時には解雇も容易という「調整弁」として扱うことができ、社会保障費の従業員と雇用主との折半という制約もない、都合のいい制度でした。

人件費増加を嫌う会社側は、できるだけ正規雇用を減らして、非正規社員で労働力を賄おうというインセンティブが働くことになり、大量の非正規雇用者を生み出す遠因となりました。社会的には負のインセンティブで、社会保障だけは非正規雇用者にも会社折半の対象にさせるべきでした。

制度導入当時、労働力の安かった中国その他のアジア諸国との競争に国内製造業が疲弊するなか、停滞する経済を底上げさせるべく生まれた制度でしたが、20年近い年月を経て問題があったことは否めません。

さらに高度成長期からバブル経済を過ごした上の世代には、結婚して子供がいて社内で出世してマイホームがあって、という「かつての普通」が簡単には叶わないという事情が感覚的に理解できないのでしょう。

不本意ながらも低賃金で働き、低貯蓄や年金のことで将来不安を抱え、さらには親世代からの無理解にも悩まされている。

伊藤議員の発言を笑った年老いた議員たちよ。笑うところではないぞ💢。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?