[イベントレポート] 日本と台湾の産地デザイン | 記念トークイベント#4

「未来の花見:台湾ハウス」は10月23日から会場を東京から京都に移しました。それを記念した、トークイベントとしては4回目を数える今回は「日本と台湾の産地デザイン」がテーマです。ファシリテーターは年に200日、日本各地を巡って製造業や職人とともに商品開発を進めるセメントプロデュースデザイン代表の金谷勉さん、スピーカーは、日本から福井県鯖江市で地元の人たちとデザイン活動を続けるTSUGI(ツギ)代表の新山直広さん、台湾から伝統工芸のイグサ編みに今の息吹を吹き込むブランド「藺子(リンズ—)」を立ち上げた廖怡雅(リャオ・イーヤー)さんを迎えて行われました。

これまで600社を超える小さな企業と生き残りを掛けて売れる商品を開発し、世の中にどう出していくかに苦心してきた金谷さんは「僕と同じ悩みを共有してきた2人だと思うので、各々がどんな解決策や打開策を講じてきたのか、とても興味がある」と2人にスピーチを促しました。

画像提供:セメントプロデュースデザイン

リャオさんは台湾中部に位置する苗栗(ミャオリー)県の苑裡(ユンリ)という村に移住して活動しています。300年前からイグサ編みがさかんだった地域で、女性は7歳になると母親や姉からその技術を学び、その後の生業にしてきた。1960年代では台湾の主要な輸出製品にもなっていました。ただ、日本同様に工業化が進む社会ではそうした伝統工芸は廃れる運命に。「今では60歳以上の高齢者が細々と技術を伝えている状況で、そんなイグサの産業と文化を後世に残していかなければと思った。また、イグサ産業に従事する人たちが安心して生活できるようにしたい」とリャオさんは夫とともに2016年に藺子を立ち上げたのです。

画像提供:藺子

大学で工業デザインを学んだリャオさんがまずやったのが、今の暮らしに合った商品の開発です。イスのマットや器、帽子など従来のイグサ製品は60年前とほとんど変わっていませんでした。シンプルで素朴、「今の若い人たちが欲しがるものではなかった」。そこでファッション性を取り入れるとともに、布や木、革といった異素材と組み合わせたトートバッグや小物入れなどを提案。「商品のタグにはつくり手であるおばあちゃんたちのサインを入れて、誰がつくったものなのかを買い手に伝えた」。

そうしたデザイン、加工、販売を始めると、「その先の原料調達の問題まで踏み込んでいかないと根本的な解決にならない」とリャオさんたちは気づいたそうです。実はイグサを栽培し、収穫、その後に天日に干して種類に分けるグレーディングという作業がありますが、この工程が結構な重労働で高齢者には荷が重かったのです。解決策として考案したのが若い人たちを集めた参加イベントです。「農業体験をしてもらうことで、無農薬で栽培していて、人や環境に優しいことを知るきっかけになり、また大変な作業をすることがかえって商品への愛着につながっていく」。

画像提供:藺子

イグサ編みの伝統工法を伝承するための記録作業も行い、同時にコミュニティセンターでワークショップを開催してイグサ編みの体験会も開催。下の世代に広げる努力も進めました。そんなリャオさんたちの活動は地域を変える力にもなる。地元の小学校が授業のカリキュラムにイグサ産業を学ぶ座学を盛り込み、小学6年生は田んぼに入って収穫を手伝い、そのイグサで自分たちの作品をつくる野外教室を始めるようになったのです。「作品は文化祭で販売し、売り上げの一部を寄付に回す流れが生まれた」。

画像提供:藺子

こうしたリャオさんたちの努力でブランド開始時に協力してくれた職人は4人でしたが、今は40人に増えています。リャオさんは、「伝統工芸は過去の遺産として博物館に展示して鑑賞するだけではもったいない」と言い切ります。「デザインの力で今の暮らしの中でも使えるようにすべきだし、そのためには若い世代をどう取り込んでいくかが大きなテーマ」。

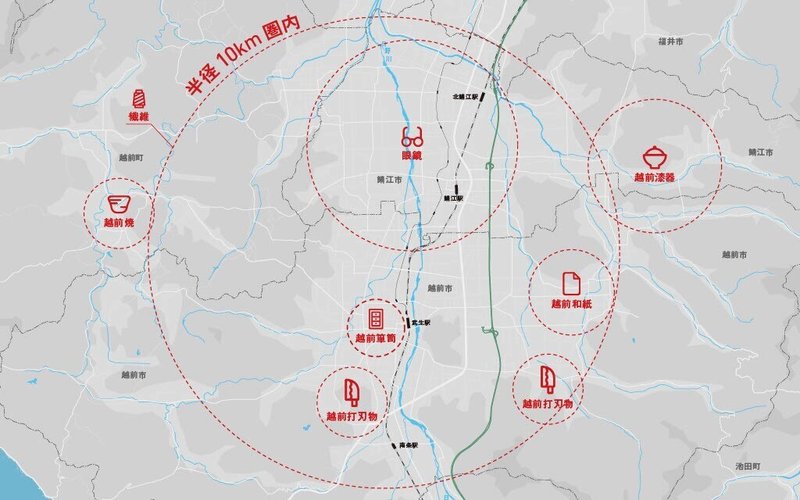

一方、大阪生まれの新山さんは地域の活性化に携わりたくて、12年前に鯖江市に移住しました。鯖江はメガネの産地として有名で国内で流通しているメガネの96%をつくっています。ただ、それだけではなく、漆器、和紙、打ち刃物、タンス、焼物、それに繊維と半径10km圏内に7つのモノづくりがギュッと集積する「国内でも珍しいモノづくりの街」です。

画像提供:TSUGI

イグサ編みのような伝統工芸ではなく、新山さんは「産業工芸」と呼びます。「時代の変化を受け入れ、力にし続けてきた街」。元々は企業から注文を請ける下請けだったのが、2009年頃から下請けだけでは食べていけなくなって自分たちでモノづくりを始めるようになり、新山さんがデザイン事務所TSUGIを起業した15年から、さらに街が大きく変わり始めたと言います。

TSUGIは10人のチームで構成されますが、おもしろいことに全員が福井県外からの移住者。デザイン事務所は東京や大阪といった都市部に集まっていたものが、地方を拠点にしてその土地のデザインを活かしながら仕事をしたいという人が増えてきた表れなのでしょう。

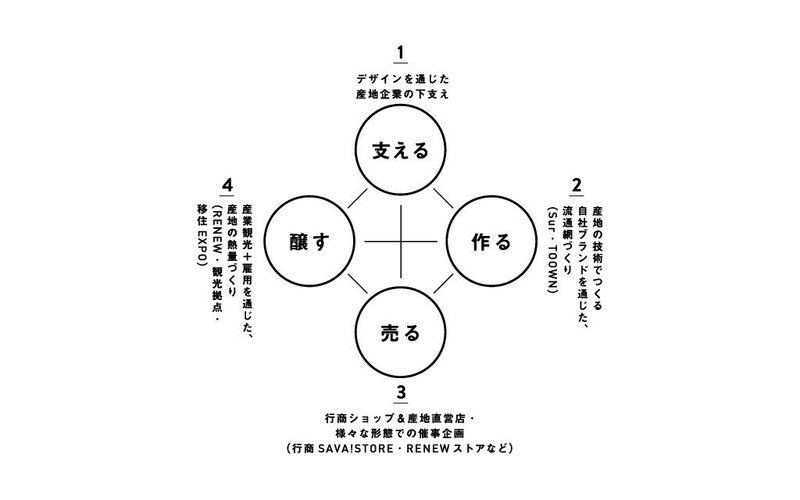

新山さんたちの活動は大きく4つあり、ひとつが地域産業のブランディング。次いで、メガネの素材であるアセテートとチタンを使ったオリジナルのアクセサリーブランド「Sur(サー)」を展開しています。「地方でデザインの仕事をする際、問われるのが販売力、流通を知っているかということ。ならば、自分たちでブランドを運営することでそうした売るノウハウを蓄積できる」。

画像提供:TSUGI

また、「SAVA!STORE」という店を持ち、福井県内のデザイン性の高い商品を販売しています。そして工房見学のイベント「RENEW」を7年前から行い、7つの産業から毎年80社が参加。普段見ることができない工房を一般に開放するものです。実はこのイベントをきっかけに工場や工房を店に改修しようという動きが芽生え、これまでに24の新しい店が誕生しました。さらに、この6年間で14人の雇用を創出することができ、若い移住者が100人に及んだそうです。人口流出や高齢化で悩む地方が多い中で、何とも元気になる話です。

下請け時代のB2B、オリジナルを始めることで加わったB2C。新山さんはコロナ禍を経て「E2Cの新たなビジネス形態を加える必要がある」と指摘します。EとはExperience(体験)とEducation(教育)を指し、「これまで他の街の店で買っていたものが、鯖江にわざわざ来てもらってつくる職人の思いなど商品の背景を知ってもらう」。こうして納得して買うことで、商品への愛着や思い出が生まれ、長く使っていこうと思う。「そんな“最愛のものづくり”のスタイルを地域に広げていこう」と考えています。

画像提供:TSUGI

2人のプレゼンを聞きながら、終始頷いていた金谷さんは、「どうしても聞きたいことがある」と2人に投げかけたのが「産地で活動したい次の世代の人に必要なことは?」と言う問いでした。

新山さんは「おもしろがれる能力と“じゃない”人」と答えました。「都会と違って地方は何も与えられないので、自分で考えて開拓する精神が求められる」。これがおもしろがれる能力。では、「じゃない人」とはどういう人なのか。「デザイナーでも職人でもない文脈の人」と説明します。鯖江ではデザイナーや写真家、ライターといったクリエイティブなプレイヤーがこれまで移住者に多かったが、「最近はモノづくりやデザインに興味ないのに『何だか鯖江がおもしろうそう』と移住する人が増えている」。そういう人たちは書店やカフェをつくるなど、街の新しい価値観をアップデートし、活躍してくれるといいます。

「共感する力が大事」とはリャオさん。「地方に入って、クリエーターの考え方を一方的に言うだけでは受け入れてくれない。まずはその土地の人が何を考えているかを聞いて理解する」。その意味では目的を伴わない交流、いわゆる世間話などで触れあいを深めた後に、自分がやりたいことを説明していくことが大事だとしました。

「2人のような志が高く温度感が伴った生きた言葉と行動がいろんな人を巻き込んでいく。一方で、各地にも同じように熱量の高い人がたくさんいる。いるけど孤立している」。金谷さんは、「できるだけ孤立させないで一緒に手を組んでいけるような仕組みを考えるのも、これから僕らクリエーターがしていかなければならない仕事だろう」と語り、会を締めくくりました。

![]()

「未来の花見:台湾ハウス」

公式サイト:https://www.taiwannow.org/jp/program?id=1

「未来の花見:台湾ハウス」東京展 会場の動画