【ウルサスの子供たち考察】生き延びし者たちの過去と今(アークナイツ)

【注意】この考察は非公式であり、ネタバレや個人の見解、推測を含んでいます。2020年10月時点の情報を元に執筆しているため、今後の実装次第で公式設定とはかけ離れた考察となる可能性がある点を予めご了承ください。一部、グロテスクな表現を含むため、苦手な方はブラウザバックを推奨します。

There isn’t anyone to help you. Only me. And I’m the Beast. . . . Fancy thinking the Beast was something you could hunt and kill! . . . You knew, didn’t you? I’m part of you? Close, close, close! I’m the reason why it’s no go? Why things are the way they are?

お前を助ける人は誰もいない。私だけだ。そして私は獣だ。

獣を追っかけて殺せると思ったなんて馬鹿げている。

お前は知っていた、そうだろう?私はお前の一部だ。お前のずっと深くにいる。どうして何もかもうまくいかないのか、どうしてこうなってしまったのか…それは私のせいだ。

Lord of the Flies - William Golding

蠅の王 - ウィリアム・ゴールディング

アークナイツの舞台となっているテラでは、鉱石病を取り巻く数多の事情がその歪な世界観を形作っていますが、ウルサスから逃げ延びた少女たちは源石による罹患とは別物の病に苛まれています。

トラウマ。

より専門的な用語を使うのであれば、PTSD(心的外傷後ストレス障害)と表現するのが適切でしょうか。

厚生労働省によると、PTSDとは強烈なショック体験、強い精神的ストレスが、こころのダメージとなって、時間がたってからも、その経験に対して強い恐怖を感じるもの、と説明がなされています。

これまで、ウルサス学生自治団のオペレーターとして先に実装されていたグム、イースチナ、ズィマーの過去は、プロファイルやセリフで仄めかされるのみで、その傷の深さを測ることはできませんでした。「ウルサスの子供たち」は、彼女たちの背負っている十字架を詳らかにし、読み手の感情に揺さぶりをかけてきたイベントと言えます。

イベント画面の扉絵にはウルサス学生自治団5人のシルエットとキリル文字が記されており、これらは彼女たちのエピソードを端的に言い表した単語です。

※Survivorsは複数形の名詞であるのに対し、Уцелевшийは動作主体が単数男性の能動形動詞過去の名詞化用法です。使用されているロシア語は、翻訳機によって誤って生成された単語である可能性がありますが、ここでは上記翻訳を前提に綴っていきます。参考:GomaQさんツイート

変えられないもの ― グム(ラーダ)の"惰性"は変えることのできない習慣を

向き合えないもの ― イースチナ(アンナ)の"選択"は親しかった友人との決別を

償いきれないもの ― ズィマー(ソニア)の"停滞"は囚われ続ける悪夢を

立場に苦しむもの ― ロサ(ナターリア)の"悔悛"は葛藤の末に犯した罪の告白を

ただ前を向くもの ― リェータ(ロザリン)の"ロールバック"は解放の起点となった出来事への回顧を

言葉にしたためたシナリオでした。

そして、ウルサス学生自治団5人同様、チェルノボーグからの"生存者"であるアブサント(ゾーヤ)は学校を飛び出した先に広がる惨状に遭遇。心へ蓋をし続けています。

何が起こったのか。

曖昧になっている点を含め、改めて言語化していくことでその全容を掴んでいくことが、この記事の目的です。

この苦味を、言葉を噛み締めながら。

しまい込んだ気持ちを色褪せた文字に収める。

グム:習慣

グムには習慣がある。

グムのシナリオでは上記のフレーズが繰り返しされ、文字通り次のような"習慣"が明かされました。

・楽しいときは心の底から笑う

・夜眠るとき、ベッドライトを点ける

・イースチナ、ズィマーの手を握り、起床する

・金庫の鉄扉とフライパンを常に持ち歩く(①)

・空腹になると自身を制御することができず、周りのものに噛りつく(②)

・連続して3回動作を繰り返すと、3発目が持ちうる全ての力を出してしまう(③)

・歯磨き粉を使い終わるときには、直接口で吸いだし歯に塗り付ける

・落下防止策の有無に関わらず、高所の淵から距離を取る

・暗所にいると泣き出す

彼女が形成している習慣は、陰惨な環境から生き残るために無意識に身に着けた動作の数々と言えるでしょうか。太字について確認していきます。

①金庫の鉄扉とフライパン

グムの立ち絵には鉄扉とフライパンが描かれています。

ズィマーお姉ちゃんは、グムのこと守るって言うんだけど、グムを甘く見すぎ!ここに逃げる途中、グムはこの盾で何度もみんなを守ってるんだよ!え、盾じゃなくて扉?そんなわけないでしょう!もう、ドクターまでそんなこと言って!

左手に握るフライパンを武器として、右手に握る鉄扉を盾として、グムは災禍の渦巻くチェルノボーグを生き延びてきました。

グムにとって鉄扉が果たす役割は「襲い来るモノから身を護る盾」であり、辛いことがあると壁に鉄扉を立て掛け、身を潜ませます。

②空腹時の暴食

朝食を食べ損ねたグムは空腹に陥り、その奇怪な習慣を発現させます。目に映る光景を正しく認識することができず、他者からの問いかけも耳に入らず、ジュナーの腰に喰らいつきました。

ロドスに来てから数食抜かすことはあるでしょうが、飢餓に陥るほど空腹状態であるとは考えられず、ましてや見境なく人に噛みつくことは尋常ではありません。

海猫氏へのインタビューによると、アークナイツ世界の住人たちは私たちのような普通の人間はおらず、人間と似たような身体的特徴を持ち、同じ言語で会話することのできる生物とされています。

人間のような意思疎通できる同族を食する習慣がこの世界に存在するのかは定かではありませんが、現実世界の常識と照らし合わせるならば、異様な出来事です。

言葉にすることは憚られますが、可能性の一つとして、グムが過去にアークナイツ世界における『人間』を"食べた"ことがあるのではないかと考えられます。

レユニオンによって学校に幽閉され、極限の飢餓状態に陥ったグムはズィマーたちと共に同族を食糧にして生き延びた、というのが上記習慣の背後にある出来事の推測です。

これを「カニバリズム」と称する意見も散見されましたが、仮にアークナイツ世界の住人を現実世界の人間と定義するならば、文化人類学の観点からは正しい用法ではありません。カニバリズムはスペイン語の「カニバル(Canibal)」に由来し、「Canib-」はカリブ族を意味しています。16世紀、スペイン人の航海士たちの間で、カリブ族が人肉を食べると信じられていたことが、この言葉を生み出すに至った背景とされています。

カニバリズムは「食人」が社会的・制度的に認められた慣習・風習を指すのに対して、一時的な飢餓状態下で行われる食人は、「アントロポファジー」に分類されます(それでも言葉の汎用性から、どちらもカニバリズムとするケースはみられますが)。補給の途絶えた環境で集団的に飢餓が発生し、不幸にして共食いが発生してしまったケースとして、1846年のドナー隊遭難事故があります。

チャップリンが革の靴を食べることで有名な映画『黄金狂時代』のロケ地となったアメリカのネバタ州トラッキー湖畔では、雪山で遭難した開拓民が生存のために人肉を食べることで飢えを凌いだ、という奇怪で悲劇的な事故が発生しています。

古今東西、必要性がなく倫理的に容認されない行為(タブー)でありながら人肉食は度々事例が挙がりますが、ドナー隊を襲った悲劇の特徴は、特殊な精神状態にある個人ではなく、ごく普通の人々の間でソレが行われた点にあります。

ごく普通の。

ごく普通の学生たちであったグムたちを襲った魔の手は、「普通」という枠組みから引き摺り出し、極限環境の檻へと押し込めます。

③3度目の動作

料理であろうと戦闘であろうと、グムはどれほど肉体が疲労困憊状態にあろうと、腕を3度以上振るうことはありません。それを無理矢理振り下ろすと―――

3発目に持ちうる力の全てを出し切り、調理台ごと叩き切るほどの怪力を発揮します。1度目に皮を切り、2度目に肉を切り、3度目に骨を【断つ】。そのような解釈を行うこともできますが、具体的なエピソードが語られていない以上、真偽のほどは不明です。

The Three Knocks of Death(死の3ノック)

という諺があります。

ドアや壁、窓を「3回叩く」と死が生者からその命を奪い去る、という迷信です。3回ノックする音が聞こえても誰もいない場合は、見知った誰かが亡くなったことを意味します。

ドアノックした教室を開けた先に生者がいない光景を目にしたのか、物理的に3度目の"ノック"で敵対する相手を倒したか。

町を壊した悪い人たち、やっぱり許せない!グムが全部このフライパンで、やっつけるんだから!(会話2)

本当はここまで徹底的にやるつもりなかったんだ……でも戦わないと、グムたちがやられちゃうんだよ……!(星3戦闘終了時)

3度目に振るった左手のフライパンが相対する人物の脳髄を割り、その生命を刈り取った…そんな経験が彼女のトラウマになっている、というのは考え過ぎでしょうか?

グムは「グム」を変えることができないのだ。

イースチナ:選ばされた答え

私はただ一歩間に合わなかっただけ。違う、間に合っていた。私は尽力した。……私は尽力した。――尽力して、ああすることを選んだ。

このシナリオは2通りの解釈を行うことができます。

・イースチナによる回想は虚構であり、ヴィカの死因は不幸な事故である

・イースチナによる回想は真実であり、ヴィカを殺めた犯人はイースチナである

イースチナは「トラウマを自ら語り再現することでセルフケアを行うため」に、ロドスのエンジニアであるクロージャから録画機器を借りました。彼女は「アンナ・モロゾワ」という自身の本名と、かつて一番の友人であったヴィカと同じ名前を持つぬいぐるみを紹介するところから、気持ちの整理を始めます。

イースチナは途中、部屋へ闖入しにきたメイとロサを招き入れ、お茶会を始めました。メイと交流があるのは意外に思えますが、イースチナのプロファイルには次のような記載があります。

得意分野:文学作品、推理小説、社会学雑誌。(イースチナ個人履歴)

騒がしい音楽やアルコールに興味のない彼女が、リターニアやヴィクトリアから輸入された本を読み始めた。その本たちのおかげで、彼女は自分が知っている世界とこれから知る世界をどのように理解し直すかということに気づいた。(イースチナ第三資料)

彼女たちの間には、推理小説という共通の話題があります。

メイは存在もしないヴィクトリア王室探偵を自称し、言動や行動が子供染みていてどこか抜けている印象を抱かせますが、プロファイルからは別の側面が見えてきます。

メイは探偵という職業には並々ならぬ情熱を持っている。元々彼女の祖先は有名な探偵一家で、子供の頃からその影響を受けて育ってきた。

彼女の部屋には大量の刑事映画と探偵用小道具があり、もし間違ってその部屋に入ったら、どこかの硬派な男の部屋にでも入ったかのような錯覚に陥るかもしれない。

彼女にはまだ未熟な部分はあるが、その真実への執着心は認められるべきだろう。(メイ第四資料)

貴重な探偵小説の初版をサイン入りで所有しているのも、彼女の家柄が由緒ある探偵一家であることに起因しているのでしょう。また、奇しくもメイが執着しているのは、アンナがオペレーター名として採用している真実(イースチナ)です。

他愛もないように見えるメイとイースチナの会話ですが、見逃せないポイントが存在します。

これは「信頼できない語り手」とされる叙述トリックの一種で、語り手の信頼性を下げることで読み手のミスリードを招く手法です。アガサ・クリスティの『アクロイド殺し』はこの手法を用いた有名な作品であり、同作が推理小説史上に残る名著とされている所以でもあります。

この叙述トリックは、犯人として読者を騙すケースもあれば、精神疾患のある語り手が健常者とは異なる表現をすることで、読み手を惑わすケースもあります。後者で有名な作品としては、夢野久作の『ドグラ・マグラ』やラヴクラフトの『クトゥルフ神話』シリーズです。

イースチナは精神状態が健常ではないが故に、シナリオ『選ばされた答え』は「イースチナによる回想は虚構であり、ヴィカの死因は不幸な事故である」とするのが一つ目の解釈となります。

他方、イースチナはメイに真実を暴いた後の探偵の行動について議論を持ちかけています。メイとの会話の主眼は「犯人(=イースチナ)の裁き方」、つまり「イースチナによる回想は真実」であり、ヴィカを殺めたことにより自責の念に駆られている、とするのがもう一つの解釈です。

ズィマーのシナリオによると、イースチナは同級生ではなく、ズィマーの側に立つことを選択しています。

アンナとその仲間たちが加入してからもう三日経った。面白くねぇことも起きたが、アンナは結局アタシ側に立つことを選んだ。

(中略)

アンナは今回の件で辛い思いをしている。アタシを新たなリーダーに選んだことで、信じていた同級生たちがアタシを襲うことになるなんて、思ってもみなかっただろう。

――「夢の中で」

憶測となりますが、イースチナの同級生たちは暴力沙汰で悪名高いズィマーのことを信用することができず、闇に葬ろうとしたところを返り討ちにあったのでしょう。ヴィカもその一員であり、抗争の結果吹き飛ばされたのか、高所に掴りながら辛うじて命を繋いでいた彼女は、イースチナの体温を感じながら最期を迎えます。

優しく触れると、その美しい夢はそうやって落ちていった。

今回のイベントで、イースチナは普段と異なる本を手にしていました。

文字が小さく読み取りにくいですが、微かに「ORIEN」というアルファベットが読み取れることから、アガサ・クリスティ―の『オリエント急行殺人事件』を手にしていると考えられます。イースチナ放置時のセリフでも同作のネタバレを口にしていることから、普段からの愛読書なのでしょうか。

この推理小説は、真相を暴くことに成功した名探偵ポアロが衝撃の事実を前に、真実を優先すべきか、正義を優先すべきか苦悩する場面が描かれています。

ズィマーが読んでいる推理小説『容疑者イリイチの死』の元ネタ『容疑者Xの献身』においても、同様の場面がありました。探偵の湯川は明かした真相に苦悩し、草薙刑事に対して犯人が隠した事実を明らかにするなら二度と捜査に協力しない、という姿勢を示しています。

イースチナは同じ問いをメイに投げかけますが、その答えは非常に単純なものでした。探偵、警察と裁判官、それぞれの仕事は違う。探偵ができることは、せいぜい真相を暴いて、法を守らせること。

メイからの答えにイースチナは驚き、口を噤みます。そしてメイはこう続けました。

メイ:人に知られなくとも、裁かれなくとも、自分がやってきたことは、少なくとも自分自身は忘れることはできないのだ。

イースチナはメイの言葉を反芻し、肯定しています。

イースチナ:やってきたこと……あなたの言う通りです。どのような理由があったとしても、白日の下にさらされなくても、既に起きたことは変わりません。いつか……

「イースチナによる回想は虚構」と捉えヴィカは不幸な事故で亡くなったとするか、「イースチナによる回想は真実」と捉え、彼女がヴィカを意図的に落としたするかは、読み手次第です。

しかし、少なからず彼女は自責の念に駆られています。

イースチナが抱えている問題については、グムの習慣のように行動として明確に表れているものではなく、ズィマーの悪夢のように身体に明らかな異常が出ているわけでもありません。

彼女のシナリオでは、ぬいぐるみと会話していることが明かされました。

自分の外側に存在するモノが人格を持ち、自身へ語りかける現象はイマジナリーフレンド(空想の友人、以下IF)の症状の一つとして知られています。

心理学・精神学の研究者によって定義にばらつきがありますが、IFは自身以外の(目に見えない、或いはぬいぐるみなどの)存在に名前がつけられ、会話をすることのできる状態、という意味合いで使われます。IFは5-6歳または10歳頃の子供の発達過程に発現する現象であり、やがては消失することから大きく問題視されるような疾患ではありません。

イースチナはぬいぐるみに語り掛けながらも、同時に

イースチナ:責めない?……嘘だとわかっていますよ、ヴィカ。あなたは責めないのではなくて、責められないのです。あなたが私に話しかけることはあり得ませんから。

ずっと私と一緒にいたあなたは、今でも私の側にいるあなたは、私には何も言ってくれません。

とも呟いていることから、本当にIFの症状があるのかさえ定かでありません。

どちらかと言うと、彼女の抱えている問題はチェルノボーグでの体験がフラッシュバックし、心神喪失状態に陥ることではないかと考えられます。

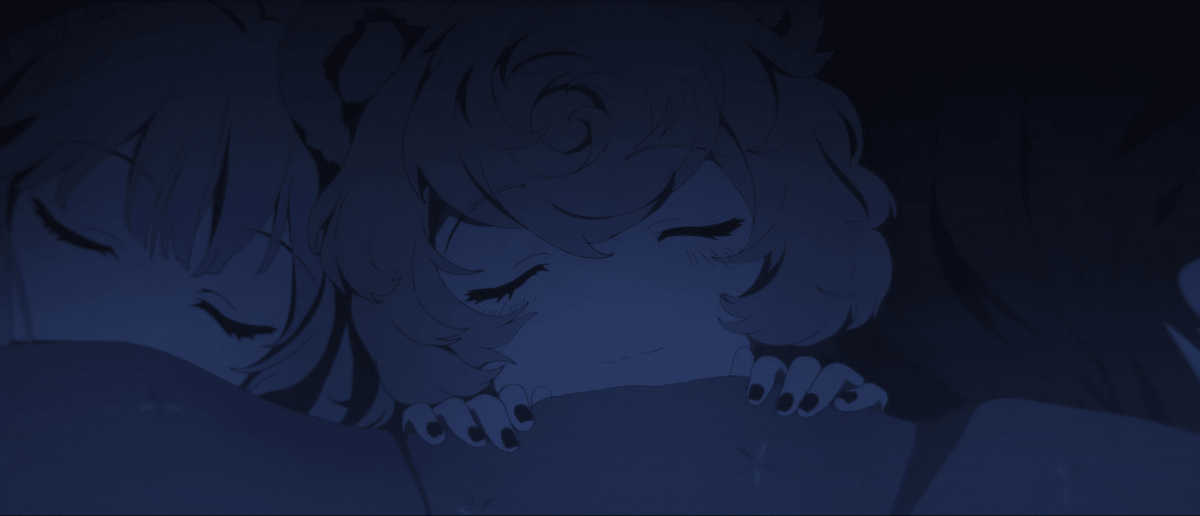

メイが、ドローンを取ろうと窓をよじ登り、足を滑らせた場面にてイースチナの目のハイライトは消え失せていました。ふとした拍子に、過去の記憶が鮮明に浮かび上がり、思考が停止、動悸に悩まされるのが彼女の抱えている問題でしょうか。

イースチナ:どうやら、私はまだまだ弱いようです。今の私には、まだできそうにありません。

ズィマー:夢の中で

そしてアタシはそこに、アタシが立っていることに気付いた。

オマエは誰だ?

アタシはオマエだ。

エピソードの解釈に移る前に、一つ作品を紹介します。

1954年、ウィリアム・ゴールディングによって執筆された『蠅の王』は、未来の世界大戦の中、無人島へ不時着した少年たちの悲劇を描いた寓話です。翻訳者である平井正穂氏の解説を引用します。

この作品は題名(蠅の王とは聖書に出てくる悪魔ベルゼブルのことである)が示唆しているように悪の問題、人間の内部に永劫の昔から、そして終末を迎えるまで未来永久に、巣食っている、そして巣食うであろう悪の問題をその中核としている小説だからである。

W・ゴールディング「蠅の王」(平井正穂訳 集英社文庫 改訂新版1刷 382-383頁)

四方を海に囲まれた無人の島で、少年たちは法螺貝を持つラーフ(主人公)を中心に団結し、小屋を作り、焚火による煙で通りかかる船に合図を送り、狩りによって食糧を調達することを試みます。しかし、年端もいかない子供たちが律義に規則を守るはずもなく、遊び惚けるもの、狩りに熱中するもの、焚火を燃やし続ける決め事を破るものと、うまくまとまることができません。

挙句、狩りに熱中していた少年は「自身が肉を調達できる人間だ」という権威から、次第に自身に靡かない主人公一派をも"狩り"の対象としていきます。

この作品は、「ウルサスの子供たち」と類似した点が存在します。

オマージュと呼べるほど明確に『蠅の王』に因んだ単語が出てくるわけではありませんが、どちらも閉鎖された環境を舞台に人間の内面にこびりついた原罪を浮彫にしており、同作はズィマーを悩ませる悪夢の本質を理解する鍵になるのではないかと筆者は考えています。

ペテルヘイム高校内での秩序が崩壊した原因は悪人が放った火事にあると考えるズィマーに対して、イースチナは別の考えを提示しました。

アンナ:前に本で読んだことがあるんです、人の天性は邪悪なものだと。読んだ当初は変だと思いました。私たちは文明社会を築き、秩序と道徳を守って生活しているのに、どうして邪悪なのかと。

そう思っていたからこそ勇気を出して立ち上がり、グループを作って秩序を保とうとしたんです。ですが全てはどんどん悪い方向に進みました。そして私は何もできませんでした。

「人の天性は邪悪なもの」とする考えからは、中国の思想家荀子が提唱した性悪説が想起されますが、この思想は紀元前に唱えられたものです。かつ、性悪説の「悪」は罪を指しているわけではないため、今回のシナリオに当てはめると違和感が生じます。

『蠅の王』において、主人公ラーフは「ぼくらは初めはいっしょに団結してやっていたんです――」と、似たセリフを口にしています。狩猟隊リーダーは初めから主人公たちと敵対していたわけではなく、むしろお互いの役割を決めて協力する関係にありました。

しかし、子供たちの内面の奥底に潜む闇が無垢な心を容易く呑み込み、その秩序を崩壊させます。

『蠅の王』はキリスト教信者の多いアメリカやイギリスで衝撃的な受け入れられ方をされました。平井氏によると、その衝撃は「原罪」意識の有無に帰するもので、それこそが作品の中核を成す概念であるとされています。

本記事冒頭の引用を再度記載します。

There isn’t anyone to help you. Only me. And I’m the Beast. . . . Fancy thinking the Beast was something you could hunt and kill! . . . You knew, didn’t you? I’m part of you? Close, close, close! I’m the reason why it’s no go? Why things are the way they are?

お前を助ける人は誰もいない。私だけだ。そして私は獣だ。

獣を追っかけて殺せると思ったなんて馬鹿げている。

お前は知っていた、そうだろう?私はお前の一部だ。お前のずっと深くにいる。どうして何もかもうまくいかないのか、どうしてこうなってしまったのか…それは私のせいだ。

Lord of the Flies - William Golding

蠅の王 - ウィリアム・ゴールディング

このセリフは悪魔ベルゼブルたる豚の頭が、宗教的な敬虔さを持つサイモンに対して言い放ったセリフです。作中において、この悪魔は子供たちに直接的な悪事を働いたわけではありません。

悪魔は、甘美な食料となる「豚の肉」や、恐怖を煽る「獣」(※実際には不時着した兵士の死体等)といったきっかけを作ったに過ぎず、少年たちは己の内面に潜む悪によって狂っていきます。

『蠅の王』と照らし合わせて解釈するならば、ズィマーの夢に登場するもう一人の自分は、彼女の奥底に潜む「原罪の意識」です。ズィマーは一度目の火災は悪人が放ったと考えていますが、皮肉にも彼女自身が二度目の”きっかけ”を引き起こしてしまいます。

この火事により、学生間の無差別な略奪や争いを抑止する障害が取り除かれ、事態は最悪の方向へと向かいます。もはや安全な場所はどこにもなく、レユニオンが姿を消そうと、学校内の環境は混乱を極めました。

ロサの言葉を借りると、最初の火災が起きてからはレユニオンの存在は学生たちにとって何の意味も成しませんでした。全てを嘲笑うかのように猛威を振るった天災によって初めてその場を離れられること、更なる地獄がその先に広がっていることに気付きます。

幸いにしてロドスによって救助されるも、ズィマーから罪の意識が消えることはありません。

ズィマー?:オマエは罪人だ。

ロサ:ジレンマ

わからないの、私には何もわからないの。

レユニオンによるチェルノボーグ襲撃には、不可解な点が存在します。

・なぜ、戦争に次ぐ戦争でその領土を拡大した強大なウルサス帝国が、いとも容易くレユニオンの手に落ちたのか

・なぜ、都市陥落というその権威を失墜させるほどの事件が起こりながら、ウルサス政府は不気味なほどに沈黙を保っているのか

・なぜ、レユニオンが占拠したチェルノボーグは都市の識別コードを発信しながら、龍門に接近しているのか

最後のパズルのピースは、ロサのシナリオとプロファイルにありました。

ロサが言うには、大半の貴族や富裕層の住人たちはレユニオンによる暴動が起こる前に避難を始めています。感染者たちは抑圧された感情から都市襲撃を目論んだにも関わらず、差別を牽引してきたであろう特権階級には致命的な打撃を与えることができませんでした。

この事実が意味するところは、レユニオンのリーダーであるタルラ、或いは彼女を操る【何か】が、利害の一致からウルサス政府と手を組んでいるということです。レユニオン構成員の多くは掌の上で踊らされているに過ぎません。

この【何か】は、タルラによって殺害されたはずの、そしてスラヴ神話において「不死身」の二つ名を持つ、コシチェイ公爵ではないかという推測があります。

5章の終わりに、コシチェイ伯爵は本編シナリオの20年前に勃発した龍門とウルサスの紛争において、仮にウルサスが勝利していれば今のウェイの座に就いた人物であると語られました。

論点が拡散してしまうため、この考察は割愛し、ロサに焦点を当てます。

さて、ロサとその家族は貴族であるにも関わらず、レユニオン襲撃の情報が知らされなかったのか、後ろ髪を引かれる事情があったのか、チェルノボーグから逃げ遅れています。

この理由は、彼女のプロファイルから探ることができます。

一方ウルサスなど古典的な国では、そのような変化は遅く、貴族は依然として権力を持ち続けた。その政治的構造が変わったのは、大反乱の時である。

ロサの話によると、彼女がいたロストフ家はもとは伯爵の従者をしていたが、反乱後に伯爵が所有していた全てを手に入れ、新興貴族となった。

チェルノボーグの市長ボリス伯爵も、新興貴族の一人だ。莫大な権力を持っていた二家は意気投合し、共にチェルノボーグの表世界と裏社会を支配した。しかしこれら全ては、都市の崩壊ともに消え去った。

(ロサ第二資料)

上述のレユニオンとウルサス政府との一致する利害の1つが、ウルサス新興貴族の一掃にあるとすれば、ロサたちロストフ家がその災禍に見舞われたのは旧貴族たちに嵌められた結果であると解釈することができます。

ウルサスのモデルと推測されるロシアの歴史を紐解くと、最後の王朝であるロマノフ家の皇帝が君臨した時代、知識や文化は貴族たちの占有する特権であり、特権階級に反発する革命家たちが求めた権利の一つに教育がありました。

アークナイツにおいても、ズィマーのプロファイルに

一部のオペレーターの報告によると、学生たちはよくイースチナの部屋に集まっており、この集まりを「класс」(共通語でいうと「クラス」)と称している。(ズィマー第三資料)

とあり、英語版で「They call it "The Classroom."」と表記され、「Class struggle(階級闘争)」、つまり貴族(特権階級)と平民(労働者階級)の間に争いがあることを仄めかす表現が存在します。

ウルサスは帝政でありながら、ズィマーたち平民も学校に通っていることが史実との相違点として浮かび上がりますが、新興貴族が統治するチェルノボーグでは、平民の教育を産業の発展に必要なものと見做し、普及に努めていると考えることができます。

その一方で、貴族と平民との間には断絶された壁が存在し、ロサはその隔たりに苦しむこととなります。

メフィストによって孤立した学校では、事態に混乱する貴族学生の間でいざこざが発生していましたが、莫大な権力を持つロストフ家の爵位を継承することが決まっており、生徒会長として君臨していたロサによって一見うまく纏まっているように見えました。

しかし平民からの搾取により、甘い蜜を吸い続ける価値観で育った貴族学生たちは、その権威と矜持の留まることを知りません。一部の貴族学生が平民学生から食料を強奪することを目論み、リーダーであったロサにさえそれを止めることができませんでした。

そして、ロサは貴族学生の蛮行に同意した、と。

彼女の告解に、ズィマーは激昂します。

白髪の少女が地面に押し倒され、顔を数回、強かに殴りつけられた。口角からは真っ赤な血が滴ったが、彼女は笑みを返した。白い肌を染めた赤は美しい笑顔によく映え、その痛ましさを際立たせた。

ジレンマとは、二つの相反する事柄の板挟みになることです。

ロサは貴族のコミュニティを疎ましく思いながらも離れることはせず、難民に食料を分け与えながらも平民学生から食料を強奪する判断を下すという相反した自身の行動に苛まれます。

腕を切ろうとした回数が26回、喉を突き刺そうとした回数が15回。「とした」という表現からいずれも未遂に終わっていると考えられるものの、そのたびに自身の行為を嘲笑い、過去が彼女を責め立てます。

あの日、あなたが私を殺してくれれば良かった

リェータ:デタラメ冒険譚

私は一人で、レユニオン相手に啖呵を切ったんだぜ。

ウルサス学生自治団5人の中で唯一、プレイアブルオペレーターとしてゲームに実装されていないのが、リェータです(2020年10月現在)。プロファイルが明かされていない以上、彼女がチェルノボーグから逃げ延びてどのような身体・精神状態にあるかは知るすべがなく、他オペレーターと比較して考察する余地がほとんどありません。

少なからず、本名ロザリンではなく「リェータ」と名乗る彼女が、既にロドスのオペレーターであることは紛れもない事実であり、幾人もの訓練生を鬼のように鍛えてきたドーベルマン教官をして、戦闘に関して心配はいらないと評価される程です。

蜂蜜で酔いながらリェータが語った冒険譚。シナリオタイトルに「デタラメ」と付いていることが、彼女が語る物語の信憑性を不明瞭なものにしています。

冬将軍ズィマーに対して、リェータは「夏将軍」という呼称で呼ばれています。ロシア史において、フランスやドイツとの戦争で猛威を振るった"冬将軍"は特別なニュアンスを持つのに対し、夏将軍という言葉は取り立てて意味を持ちません。

「万年二位」という表現から、単に冬将軍ズィマーの対義語として付いたあだ名でしょうか。

リェータは二度目の火災が起きるまで蚊帳の外におり、校内で秩序が崩壊する様を見ていないことから、まともな精神状況を保っているのではないかと考えられます。

ズィマーの悪夢の中で唯一、責めるような言動をしていないのがリェータです。

ただ1点、気になる伏線が張られています。

リェータ:それからあの白髪のチビがな、笑ってるようなそうでないような表情をしながらグダグダ長話をした後、私を解放したんだ。

内容はあんまり覚えていないけどな。

なんだっけか。たしか「苦しみは始まったばかり」とか、「人生を楽しめ」とかそんなことを言ってたっけ。

深読みをするのであれば、リェータはメフィストによって感染者に仕立てあげられたと推測を立てることができます。

イベント画面の扉絵でリェータのシルエットに記されたキリル文字の意味は「ロールバック」。データ更新で障害が発生した際、その前の正常な状態まで戻ることを示す用語です。

仮に鉱石病に感染しているならば、「ロールバック」はリェータの身体が健常であった頃を思い起こすシナリオ、という意味で使用されているのでしょうか。

シナリオでは、

・リェータ視点では、眠ったビーハンターの横で冒険譚を語った

・ビーハンターの話では、蜂蜜を飲んで酔って暴れた

という矛盾が生じていることから、ビーハンターの話を真実とし、リェータの心は鉱石病によりとっくに壊れている、とも解釈することができます。

しかし翌日、ギターが外に出ていたこと、そして

ただ前を向くもの。

この言葉がリェータに送られているとするならば、案外、酔ったビーハンターの記憶が違っているだけで、「デタラメ冒険譚」はそう悲観する必要の無いシナリオなのかもしれません。

青く燃ゆる心にて登場したお気に入りのギターを片手に、彼女自慢の冒険譚を歌います。

リェータ:「ステージ」、どこ行った!一曲ぶちかましてやろうぜ!

おーおー私の「ステージ」、良い子だ、見つけたぜ!

ちなみに、シナリオに登場したおやつネットワークの暗号「ベルマンドー」は、"ドーベルマン"のアナグラムとなっています。

アブサント:春になったら

邪悪は正義に勝てない。どんな作品でもそう語られている。それは当然の理だと、私はいつも考えていた。

アブサントはウルサス学生自治団のメンバーではなく、メフィストが隔離した学校とは別の学校にその身を置いていたことがシナリオから分かります。そしてその地区を担当していたのはパトリオット(愛国者)です。

戦地の逸話『無名氏の戦争』においてパトリオットは、部隊が市民を手にかけないよう規律を定め、違反者はレユニオンメンバーであろうと処刑するという厳しい対応を見せました。

この対応を鑑みるに、メフィストは学校内で発生する惨状を楽しんでいたのに対し、パトリオットは学生たちを保護する目的で隔離していたと考えられます。

つまり、アブサントのいた学校はチェルノボーグのどんな場所よりも安全が確保されている状況でした。そんな事情も露知らず、アブサントは校外に広がる戦場に足を踏み入れます。

アブサントは地元警察官を父に持ち、強い正義感を持っていました。日頃から、父ロバンは母ダリアに対して「この家も、この街も、私たちが守る」と語っており、娘であるアブサントもその言葉を記憶に残しています。

しかし、ロバンが安全と判断し避難を後回しにした自身の居住エリアは、真っ先にレユニオンによる襲撃を受けました。

高温が……全てを溶かしていたんだ。草木も、レンガも、鉄筋も、全てをだ。焼け焦げた大地には、もう雪も積もることはなかった。

この表現から、アブサントの家があった地区を襲撃したのはタルラであると考えられます。

母が亡くなったと知ったアブサントはショックを受けるも、父の言葉を思い出し、父がいるペテルヘイム高校へ向かいます。しかし、彼女が目にしたのはおびただしいまでの学生たちの屍の数。そして

焼け焦げた地面の、学生服の山の中、音符が一つだけ楽譜から滑り落ち、重く、強く鍵盤を叩いた。

それは私が考えたこともなかった、夢の中でさえ見たことのない光景だった。

変わり果てた父親の姿でした。

リェータの発言を汲み取るならば、アブサントの父親は幽閉されたペテルヘイム高校の学生によって殺害されました。

シナリオの最後、アブサントはウルサス学生自治団のメンバーを驚愕の眼差しで見据えています。

もう一つ注目すべきは、アブサントがウルサス学生自治団のメンバーに強い関心を示したことだ。

ロドスに入るまで、彼女と自治団のメンバーは互いを知らなかった。

(アブサント第二資料)

ドクター、あそこにいる学生たちってもしかしてみんなチェルノボーグから来た人たち?市内の学校に通ってた?……そう、もう少し様子を見よう。

(アブサント会話2)

チェルノボーグでの生存者の一人であるアブサントは、同じ生存者であるウルサス学生自治団に父親がどのようにして亡くなったかを聞くことなく、ロドスでの日々を送っていることが分かります。

この街の春は、いつも通りやってくる。

いつも通り

今回のイベントをただ「悲劇的な内容だった」と締めくくるには、疑問符が残ります。少なからず、シナリオ「いつも通り」では、壁に阻まれながらも懸命に前へ進もうとする少女たちの姿が描かれました。

ズィマーはブラブラする余裕がないと口にしながら、自らドクターに声をかけ「いつかオマエを超えてやる」と宣言しています。慇懃無礼な態度を見せる冬将軍は、決してドクターのことを嫌っているわけではなく、親しくなる者に対して無意識に攻撃的になってしまっているだけです。

ニアールはその心意気を誉め、大きく道を踏み外すことはないだろうとドクターに語ります。何よりも、彼女はソニアとしてでなく、ズィマーとして生きていくことを決意しています。

さっきオマエは聞いたな、「ズィマー」として生きていくかって。答えは「イエス」だ。

・・・

アタシは今でも悪夢を見る。悪夢を見てゲロ吐いて、一睡もできなくなるんだ。でも生き延びたことは悪いことだとは思わねぇ。

――「ジレンマ」

イースチナは過去と向き合うことができていません。しかし、クロージャから録画機器を借り、語ろうとする姿勢こそが彼女なりに前へ歩みを進めようとする表れでもあります。

グムは数多くの変えられない習慣を抱えていますが、彼女のすぐ側にはいつも自治団の仲間たちがいます。

ズィマーとイースチナの前では、すべての習慣は習慣でなくなる。

・・・

自治団のウルサス人たちや、ズィマーとイースチナ。

彼女たちとともにあること。

それが、グムの習慣だ。

――「習慣」

そしてロサ。今回のシナリオで、最も前進したと言えるのが彼女です。ロサは、貴族としてのプライドを捨て、取り乱しながらも独りで抱えていた問題をズィマーに対して吐き出します。

激昂こそしたものの、ズィマーはロサに対して率直な気持ちを伝えました。

それにアタシがもし貴族の一員だったら、オマエみたいな奴がリーダーになってくれて喜んだと思う。アンナがアタシをリーダーに選んだ時みたいに。

――「ジレンマ」

ズィマーは、ロサの問題を何ら解決したわけではありません。そしてロサも、ズィマーの問題を解決することはできません。

これと同じことを、パフューマ―とドーベルマン、そして何よりアーミヤが口にしています。

アーミヤ:私たちが今彼女たちを助けようと躍起になったところで、本当に助けになるとは思いません。

――「いつも通り」

多くの人が簡単に口にする「あなたのことが理解できる」という言葉は、発した人間が慰めの義務を果たすため、或いは相手の心の扉をこじ開けようとする、無責任な言葉に過ぎません。

ウルサス学生自治団のメンバーを保護対象として前線から遠ざけるだけでは、彼女たちが完全に回復することはない、とアーミヤは述懐しています。

そうしてオペレーター申請が承認されたロサは、ドクターに一本のペーパーナイフを手渡しました。

彼女が自身の生死を考えるたびに取り出していた道具です。これを手放し、ドクターに委ねる行為はロドスとドクターに対する信頼の証とも言えます。

シナリオ「いつも通り」では登場しなかったアブサント。

今回のイベントは、不穏な終わり方で幕が引かれていますが、その後の心境の変化が彼女のプロファイルに書かれています。

アブサントは今、ロドスで幾分もマシな生活をしている。

疑いや揺れはあるが、少なくとも過去に起きたことを理解し、それらの影響を振り払おうとしているようだ。

他人からのアプローチに対する嫌悪感も弱くなっている。

しかも彼女は、友達を作ろうと努力している。

これは難しいことであるが、とても素晴らしいことだ。

チェルノボーグの話を彼女が自ら語るのならば、耳を傾けてやればいい、少なくとも今のところは、これで十分である。

(アブサント第三資料)

例え彼女の胸中に困惑が広がっていようと、正義を貫こうとする彼女の信念が揺らぐことはありません。

ソ連時代、祝い事の席ではミモザサラダが振舞われました。ゆで卵の黄身がミモザの花を連想させることから、その名前が付けられたとされています。

ミモザは2月上旬から4月中旬にかけて開花し、春の訪れを告げます。

手を繋いで歌い踊り、柔らなくなり始めた泥を踏み鳴らす…凍土にだって、小さな花は咲くからね

ミモザが持つ花言葉の一つは「友情」。小さな花たちは、厳しい冬を乗り越えた先に、明るい色の花を咲かせます。

参考リンク

皆様のコメントやスキ、Twitterでの反応が励みになっています…!