現役の僧侶から見た『画中人』(アークナイツ考察)

【注意】この考察は非公式であり、ネタバレや個人の見解、推測を含んでいます。2021年8月時点の情報を元に執筆しているため、今後の実装次第で公式設定とはかけ離れた考察となる可能性がある点を予めご了承ください。

絵の中の人 ――― 画中人は、はたして「真」か「偽」か……一体どちらでござりましょうか?

アークナイツの世界には様々な境界線が敷かれており、その線の上でぶつかり合う人々の思念や思惑を題材として取り上げることで、読み手の心情に訴えかけてきます。

感染者の区分け、サルカズを巡る民族差別、ウルサスを筆頭に紛争の絶えない国境。時折、プレイヤーに直接語り掛けてくるような演出により、現実と架空の境界線でさえも揺るがしてくることもありました。

架空世界が作品としての枠組み ―― 舞台と観客席を仕切る「第四の壁」を超え、本来交わることの無い現実世界のプレイヤーを巻き込んでくる表現技法を「メタフィクション」と呼び、Hypergryphが得意とする演出の一つとなっています。

今回のイベントで焦点となったのは、「絵画世界と現実世界」の境界線です。

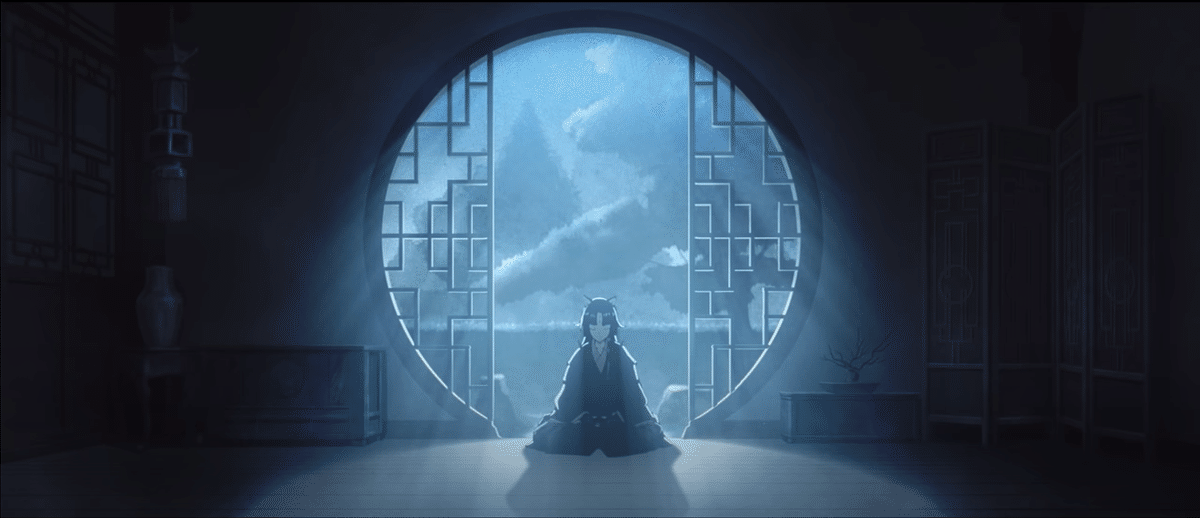

ニェンから妹を探すよう頼まれたラヴァ一行は、摩訶不思議で幻想的な水墨画の世界へと迷い込み、世の理を外れた光景の数々を目の当たりにすることとなります。

そして邂逅する、画中に息づく人々。

伝統的な中国の世界観をイラスト、音楽、シナリオに落とし込んだ『画中人』には、悠久な歴史の中に根付いてきた道教や仏教などの思想がちりばめられており、非常に趣深いイベントとなっています。

大陸では伝統的な衣装に身を包み新年を言祝ぐ旧正月に開催されましたが、日本では先祖を供養する伝統的な仏教行事『盂蘭盆会(お盆)』にてイベント実施されることとなりました。

この記事は、大本山に安居(住み込みで修行)する身ながらお盆期間中に実家への他出を許された禅宗僧侶の筆者が、『画中人』から感じ取れる要素の一端をつらつらと書き進めたものとなります。

画中人の世界観

さて、古往今来。文人や風雅人の多くは、水墨画をこよなく愛した。風光明媚なる、炎国の雄大な山河。奇才珍事も、数知れず。

だが一人、その筆のひと払いで森羅万象を描き尽くす者がいる。

世の中の移ろいを眺め、白日昇天した者も見た。古拙なる山水を渡り歩き、星月夜の瞬きに微笑んだ。

――アークナイツ「画中人」イベントPV

中国モチーフの炎国を舞台にした今回のイベントは、水墨画が惜しげなく披露され、中国の伝統絵画レッスンを受けたという制作陣の本気度を垣間見ることができました。

水墨画は唐代に成立したとされる墨絵の代表的画法です。筆から生み出される濃淡・明暗の差は、簡素でありながら綿密かつ繊細な表現を可能とします。目に見える風景全てを描くのではなく、無駄を省き、素朴さと自然が生み出す静寂さ、奥深さは見る人の心を力強く捉えます。

取り分け、山岳や河水などの自然の景観を描いた山水画は、実際に存在する風景以上に雄大に、幽玄に、優雅に描かれる傾向があります。山水画の特徴を示す一文を紹介します。

外は造化を師とし,内は心源に得たり

「造化」とは作者を取り囲む大自然、「心源」とは作者の内心の感悟。山水画の発展に多大な影響を与えた唐代画家、張璪の言葉です。

作者自らが大自然と接触し、観察した事物を写実的に描き上げるのみならず、その対象物から誘発される独自の感動や解釈といった精神的な一面をも織り交ぜることで、一つの真の「美」を完成させていく…そんな趣が、山水画にはあります。

張璪と同じ時代に活躍していた畢宏という名の画家は上記の一言を聞き、筆を置き、画を描くことを止めました。

『画中人』においても、筆のひと払いで森羅万象を描き尽くすほどの実力を持つ画家の指南を受けながら、筆を置き、二度と絵を描くことのなかった人物…レイがいます。シーとの再会を果たし、天災によって既に滅びてしまった故郷に思いを馳せるレイ。

レイ:私に、あの婆山町を描いてくれない?

WR-ST-3 答え

今回のイベントで舞台となったのは、そんな会話から生まれた世界です。

婆山町の鐘

シナリオでは異形の魍魎が村を襲撃する合図として、”鐘”が度々登場しました。

禅宗の修行生活において、鐘は欠かすことのできない重要な道具となっています。

雲水(修行僧)たちが修行生活を始めるにあたり、最初に配役(仕事)をもらうのが鐘司寮(しょうすりょう、またの名を看読寮)と呼ばれる寮舎です。

修行僧たちは、鐘や太鼓などの鳴らしものに準じて一日を送ります。振鈴(目覚ましの鐘)で起き、止静・開静(座禅の始まりと終わりを告げる鐘)で静寂の中でひたすら座り、本堂に吊るされた殿鐘の音で朝課・晩課(お勤め、読経による供養)を執り行い、飯台雲版を聞いて食事、作務太鼓で山内(寺の境内)を掃除、日暮れと共に昏鼓昏鐘の音を聞き、寝る間際の開枕鐘で床に就きます。

これらの鐘が1つでも欠けるとスケジュールが狂ってしまう為、大問題となります。

『画中人』においては墨魎出没の合図、そしてその襲撃の終わりを告げる音色として鐘が鳴り響いていました。鐘が鳴らなかったことによる顛末はシナリオの通りです。

サガは当初、鐘を鳴らす役割は自身にピッタリだと呟いていましたが、画中の世界がリセットされた世界線ではサガ以外に鐘を鳴らすことのできる人物がいることを知り、残念だと口にしました。

鐘を巡る一連の流れ。自らが世界で重要な役回りを果たしていると思っていても、それは創造主の意のままに代替し得る役割でしかなく、そこに執着してはいけないという教訓をサガは得た、と捉えるのは考え過ぎでしょうか?

紅楼夢、明鏡止水。サガが達した一つの境地

シナリオを思い起こしてみると、サガはかなり風変りな人物です。ロドスで使命感を持ちながら活動をしているラヴァでさえ1週間でアーツ制御が疎かになってしまう墨魎討伐を、体感10年もの歳月を画中で過ごしながら、初心忘ることなくこなし続けていました。

その純真に心打たれたレイは、サガ…そしてラヴァたちに、とある言葉を送ります。

レイ:「仮の真となる時は真もまた仮 無の有なる所は有もまた無」。以前、サガにもこう忠告してあります。

WR-8 無幻

実在するかのように見える夢の世界に迷い込む物語、18世紀中国の古典作品『紅楼夢』に同じフレーズが登場します。

この言葉は紅楼夢において、うたた寝をしていた主人公(宝玉)が夢の中で美しい仙女に出会い、導かれるままに辿り着いた場所に建つ牌坊(石の楼門)に書かれていたものです。この楼門をくぐった主人公は「太虚幻境」という名の天上世界に迷いこみ、未来の悲劇が書かれた『薄命司』を見つけます。

サガがお世話になった住職が行脚僧だった頃、美女(シー)に出会い、それが夢であったのか現実であったのか分からず、目の前には絵巻が置かれていた…というエピソードと類似したところがあります。

現実との接点が睡眠であるか画であるかの違いはあれども、現実世界で起こっていないこと、実際には存在しないものが、現実と寸分違わぬ形で意識に登場し、意識の上では区別する方法が存在しないという点でも、『紅楼夢』の夢と『画中人』の画の世界は似通っています。

紅楼夢にて夢と現実の境界線上に登場するこの一節は、サガが現実世界で目覚める為の禅定に入っている時に語られました。

断食を含む苦行は、肉体を虐める一種の精神修養であるかのように捉えられる傾向にあります。一方で、食べ物…つまりはエネルギーを摂取せずに一定期間を過ごすと身体…とりわけ脳に変化を引き起こし(自食、オートファジー)、普段は使うことのない脳を機能させる為、とする説も存在します。

普段使っている脳より一段高い脳、普段は使われない脳が機能し、本来再生されることのない記憶や一般常識を遥かに超えた感情が発露する状態。自身が五感で感知する以上のものが見える状態…それは仏教の専売特許ではなく、時に「トランス状態」と呼ばれ、またある時は「神憑り」と呼ばれものです。

仏教において苦行は、どのような意味があるのでしょうか。

生に対する執着を捨て去ることで真の悟りを得ること。衆生の救済を目的とする(大乗仏教)以前、仏教の目指すところは人間性を超越するところにありました。

7日間もの間、飲まず食わずで座り続けたサガの至った境地は、”明鏡止水”です。

古いもので、道家の文献『荘子』の徳充符篇に「止水」と「明鏡」の言葉が使われています。

人は流水に鑑みること莫くして止水に鑑みる。唯だ止のみ能く衆止を止む。(止水)

【訳】人は流れる水を鏡としないで、静止した水を鑑とする。それは静止した水のみが物の姿をそのままに映せるからだ。

---

鏡明らかなるは則ち、塵垢止まらざればなり。止まれば則ち明らかならず。(明鏡)

【訳】鏡に曇りがないのは、塵がつかないからだ。塵がつくと曇る。

――『荘子』徳充符篇

上記は「止水」と「明鏡」とで分かれていますが、一続きの文章になっているものは『淮南子』に登場します。

人の流沫に鑑みる莫くして、止水に鑑みるは、其の靜かなるを以てなり。形を生鐵に窺ふ莫くして、明鏡に窺うは、其の易かなるを以てなり。

夫れ唯だ易かにして且つ静かなるは、物の性を形すなり。

【訳】人が流水を鏡とせず止水を鏡とするのは、それが静かだからだ。粗鉄に姿をうつすことなく、明鏡にうつすのは、それが平らだからである。即ち、ひたすら平らで且つ静かであるものは、万物の本性をそのまま表す。

――『淮南子』俶真訓

万物の本性を見極めることができたサガは画の世界から抜け出し、別の画の世界へと移ることに成功します。これがシーの言う、一つ目の”悟り”です。

『画中人』に込められた意味

「画中人」の意味は字句通り「画(絵)の中の人」でしょうが、シナリオ中ではシーとサガとの問答の中にこの単語が登場しました。

あなたも私も皆、画中人なのよ。

WR-8 夢幻

人は生まれながらにして自由であるべきだと主張するサガに対して、シーが言い放った言葉が今回のイベントタイトルです。

シー:あなたが絵の中の人間を見るとき、自分自身は「真」の人で、彼らを「偽」の人として見ているから、その「偽」の彼らが歩む人生を楽観的に見ていられる。

WR-8 夢幻

”テラ”という架空世界で描かれる天災、人災、飢餓といった重みのあるテーマを、現実世界にいる我々プレイヤーはスマホというデバイスを通じて俯瞰的に眺め入ることができます。

AR knights ―― もしかするとテラと(我々がスマホを持つ)現実世界との間にもう一つ世界が存在している可能性の示唆でしょうか。いずれにせよ我々プレイヤーは、画面の中の世界で巻き起こる数多の悲劇に干渉することはできません。

だけどあなたは、どうやってこの大地が、もっとつまらない別の絵巻の中じゃないってことを証明するの?

WR-8 夢幻

テラの住人たちが歩いた道、ドクターをはじめとするロドスの面々が出会ってきた人々、天災や感染病の苦しみ、生と死…それらは全て、制作者が筆を執り、興味の赴くままに描いた世界です。

例え、アークナイツ世界に住まう人々が液晶画面の中であれこれやろうと、我々はデバイスに向かって一喜一憂するだけ。

それはある意味、とても寂しい事実です。

本記事の冒頭にて、Hypergryphは「第四の壁」を越えてくると書きました。「メタフィクション」を通じて我々の心情に訴えかけてくる行為は、例え干渉できない物語であっても何とかプレイヤーに積極的であってもらおうという、Hypergryphなりの挑戦なのかもしれません。

---

「画中人」の意味について、もう一つ解釈を行うことができます。

我々の住む世界は「真」か「偽」か。

プラトンのイデア論、デカルトのcogito, ergo sum(コギトエルゴスム、我思う、故に我あり)と古今東西、哲学の命題となっている問いかけです。

この問いに対する答えは3種類あります。

「真」、「偽」…そして、「真でも偽でもない」です。

今から遡ること2千年以上前、白衣の道士が山の中で静かに昼寝をしていました。夢うつつの状態で、ふと自身が蝶になり宙を舞っていることに気づきます。

夢から醒めた彼は、自身が人間であることを自覚しました。そして彼はこう思います。

「私が夢の中で蝶になっていたのか、それとも蝶が夢の中で私になっているのか」

『荘子』斉物論篇。紅楼夢にも影響を与えた「胡蝶の夢」からの引用です。

人は皆、自身の経験に基づいて世界を区別し、認識します。

太陽は東から昇って西に沈むもの。それは、明日も同じでなければならないものでしょうか?

講談師:日は東に、月は西に浮かび続けております。古来より動かぬものですが、どう変化するというのです?

WR-2 墨魎

道教が持つ思想体系の功利の一つは、経験に基づく主観性からの脱却にあります。

『荘子』斉物論篇では、万物斉同(万物は道の観点からみれば等価であるという思想)、視点・立場のとりかたによって変化する認識の相対性が説かれています。

物は彼れに非ざる無く、物は是れに非ざる無し

――『荘子』斉物論篇

彼れ…あれ。主体から離れた対象それ自体についての客観的判断。

是れ…これ。対象を自分の思惟の中に包み込んだ主観的判断。

「あれこれ」と区別する二項対立から自由になり、状況に無限に対応していけるならば、経験主義の足枷を外すことができます。

是れか彼れか、画か現実か、真か否かのジレンマから解放されたとき、「天地は私と共に生まれ、万物は私と一つである」全ての物事は結局のところ異なるものではなく、世界は真も偽もなく、本来一つのものであるという結論に至ることができます。

サガとシーとのやり取りには、仏教を感じさせる要素もあります。

住職様から教わった、「本来無一物、何れの処にか塵埃を惹かん」という言葉——何も無いところに埃など寄り付かぬという考えに近いのではなかろうか?

WR-8 夢幻

「本来無一物」は、曹洞宗において激しく法を戦わせる儀式『首座法戦式』にて、現在でも問われることのある問答の一つです。

中国禅宗の五祖、大満弘忍大和尚は悟りの心境をうまく詩に表せたものを後継者と認めようと言い、弟子の筆頭であった神秀は

身是菩提樹 心如明鏡臺 時時勤拂拭 莫使有塵埃

身は是れ菩提樹 心は明鏡台の如し 時時に勤めて拂拭し 塵埃を有らしむること莫れ

【訳】この身は悟りを宿す樹のごときもので、心は本来清浄で曇りのない明鏡のようなものだから、常に煩悩の塵やほこりを払ったり拭いたりして、身や心を汚れぬように修行を怠ってはならない。

と説きました。しかしそれは不十分であると、後の六祖となる大鑑慧能大和尚が返した詩が次のものです。

菩提本無樹 明鏡亦非台 本来無一物 何処惹塵埃

菩提本樹無し 明鏡も亦台に非ず 本来無一物 何れの処にか塵埃を惹かん

【訳】神秀は身は菩提と、心は明鏡というけれど、菩提もなければ煩悩もなく、本来無一物だ、だから塵や垢のつくこともない、それで払ったり拭ったりする必要も無い。

先述の「明鏡」を否定するような問答です。

サガの至った”明鏡止水”は未だ完全な境地ではなく、シーとの問答を越えた先に、もう一つの悟りが存在しました。

サガは、最終的に自力で絵巻から抜け出すことができます。

拙山尽起図

食事がきっかけで一定の境地に達するというエピソードは、仏教の祖、釈迦牟尼仏が苦行の末、村娘スジャータからの粥をいただいて悟りを得た場面を彷彿させます。

大勢の自分と共に精進料理を食べていたと豪語するサガの行動は、一人静かに座り続けた7日間の苦行とは全く逆のアプローチです。

シー:どうやって……絵巻から抜け出したの?

サガ:拙僧にもよく分かりません。気づいたら戻っておったのです。

サガ:最初に見たのは、今の拙僧です。最後に見たのも、やはり今の拙僧でした。その間、幾重もの山水が次々に浮かび消えていきました。今思えば、あれは恐らく拙僧の思考の数々でしょう。

WR-10 夕

自分とは何でしょうか。

我々が当たり前のように認識している自分は、果たして同じものでしょうか?

昨日と今日、朝と夜では微妙に、ときには大きく異なっています。ただそれは、如何なるときでも矛盾なく連続しているように感じられるからこそ、一つの人格であると認識されているに過ぎません。

サガ:そこで拙僧は、絵の中の拙僧と肩を並べて歩きました。あの日から今日までの出来事を話しながら、炎国から来た道程を辿って寺まで戻りました。

WR-10 夕

連続した意識と秩序だった記憶の再生こそが、自分を”自分”と認識するための条件です。

サガは、現在の自分から順番に記憶を遡り、あの日の”自分”との連続性をつぶさに掬い上げていきました。

落ち葉が風に吹かれていたあの日……まだ元気だった住職様が寺の御堂で絵巻を広げてくださった――もう何年経っただろうか。今も忘れられぬ。拙僧は未だにあれほど壮麗な山河を見たことがない。

WR-6 拙山

あの日見た絵巻。住職の絵に対する、何にも囚われぬ感慨。

シー:想像してみなさい。この若さでこんなにも悲惨な光景を見た修行僧が、どうやってあなたの記憶の中の穏やかで慈悲深い住職様になったのか。

WR-8 夢幻

拙山尽 ー 古拙な山が尽き途絶える

シーの付けたタイトルに、住職は「起」という一文字を付け加えました。末尾に「起」が加わることで、「尽」は「尽きる」から「尽(ことごと)く」という読みに変化し、「全ての古拙な山が起こる」という意味を獲得します。

拙山尽起 ー 山河は未だ絶えず

「起」という文字を付け加えた住職から感じられるのは、悲劇を悲劇として終わらせないという気概です。諸国を巡り、山の中に寺を建立、身寄りの無い子供たちを引き取る住職は、弘法大師(空海)を想起させます。

住職は、未知の世界に憧れていた純粋無垢な少女に、空海と縁深き天皇(嵯峨天皇)と同じ名を与えました。

サガという名は、出立にあたって住職様より頂いた名なのだ。その意味は、「山高く、道険し」というものでござる。拙僧も寺を離れて初めて、世間というものが、一筋縄ではいかぬことと知ったのだ。

(サガ昇進後会話1)

在りし日の記憶を辿ったサガはやがて、新たな境地に達します。

山を見るにまたこれ山、水を見るにまたこれ水なり。

WR-10 夕

宋代の禅僧、青原惟信禅師の言葉です。原文を確認してみます。(※21/08/17「唐代の禅僧、青原行思大和尚」から修正。ご指摘感謝致します。)

老僧三十年前,未参禅时,见山是山,见水是水。及至后来亲见知识,有个入处。见山不是山,见水不是水。而今得个休歇处,依前见山只是山,见水只是水。

【訳】30年前、禅の修行をしていなかった私は、山は山、水は水として見ていた。 その後、私自身がその知識を目の当たりにしたとき、私には入るべき場所があった。 山は山ではなく、水は水ではなかった。 今、私は安息の境地を見つけ、山は山、水は水として見ている。

――『五灯会元』巻17

これは、禅の修行を3段階に分けたものと解釈することができます。

まず初めの段階は、修行以前。俗世にいると、山は山として、水は水として見て、物事に名前をつけて区別し、時には愛し時には憎み、物事の背景にある真実を追い求めることなく、世俗的な名声や富を追求してしまいます。

その次の段階は、山を山として見ず、水を水として見ない境地です。サガの”明鏡止水”の項目で述べたように、苦行を経て、人間性を超越することにより、本来見えるはずでないもの、聞こえるはずでないものが聞こえる領域です。誤解を恐れずに言うなれば、幻覚剤を使用して現実世界にあり得ないものを幻視するのと近いのかもしれません。

そして最後の境地こそが、「山を見るにまたこれ山、水を見るにまたこれ水なり」です。一切の欲望や迷いのない、無心で自然な自由のある場所だとする境地。

第一段階と同様に、山は以前のまま、水は以前のまま。 ただ違うのは、山も水も、世の中のあらゆるものが、見る者の主観的な認識によって捉えるものではなく、ただ外観のままに存在する。

目の前の光景は「真」でも「偽」でもなく、ただあるがままに。その境地に達したサガは、シーの描いた画の境界線を打ち破ることに成功しました。

「嵯峨」という名の高く険しい山は、尽きることなく、途絶えることなく、あるがままに存在します。

画竜点睛。以上が、『画中人』に描かれた最後の一筆です。

『拙山尽起』。

もしもいつか、彼にまた会う機会があったら伝えておいてくれる?悪く無い改題ねって。

WR-10 夕

補遺「夕暮れと黎明」

人は、いつ瞼を閉じるのかしら。

ーーアークナイツ「画中人」アニメPV

画中の「婆山町」は「絵の外の人」に観測されていないと、息づく人々の記憶もろとも元の状態へと戻ります。誰にも観測されない絵は自動的に修復され、どれだけ画中人たちを墨魎から救おうと、水面の月を掬おうと、広がる波紋が静けさを取り戻すと全てはリセットされてしまうのです。

描かれた世界の理に慣れてしまい、疑問を覚えなくなってしまった人々はいつしか「画中人」となり、絵の世界に囚われます。

「画中人」でありながら唯一、記憶が失わなかった質屋の女将レイは、ラヴァたちに「爆竹」を使って状況を打開するよう勧めました。

なぜ、「画中人」でありながらレイは記憶を失わずに済んでいたのでしょうか。

ラヴァ:だけどあなたは昨日の出来事を覚えている……

レイ:私にとっては、昨日は今日でもあり、今日は明日でもある、そういうことです。なぜなら私は……彼女と約束を交わしたから。

「画中人」であっても「絵の外の人」に観測され続ければ、記憶が巻き戻されることはありません。

つまり、それはーー。

…それよりオメーよ、こんななげー間、マジで一度も目を瞑ってねぇってのか?

WR-10 夕

シナリオ中、シーが一刻たりとも睡眠を取らず、死の淵に立つレイをずっと眺めていたからに他なりません。

人は皆いつか死ぬ、どうしてそのために思い悩まなければならないのか、という姿勢を取るサガに対し、シーは自身の描いてきた真偽は、すべて自分に対する問だと口にします。

自分のことをわかったつもりになっていて、その実自分が何者かは理解していない。だとしたら、その自分は真と言えるの?翻って、何が真で何が偽か…あなたは本当に線引きができるの?できないなら、それを真面目に考える必要がある?

WR-8 夢幻

シーは、画中人という「偽」の存在であるレイを手放し難く想ってしまい、自分自身でさえ「真」とは言えない存在だと言葉を並べ立て、長き夢の終わりを厭いました。

「爆竹」を提案したレイ。文脈を理解するのであれば、水面の月を救おうと苦心するラヴァたち、そしてサガに心打たれた行動と捉えることができます。

勿論それも事実でしょうが、レイが本当に救いたかったのは、自らが描いた世界に囚われつつあるシーなのかもしれません。

ラヴァ:鐘がなってから今まで体感で二時間……約一刻経ちました。それなのに太陽の位置に全く変化がないのはどうしてですか?

講談師:太陽の位置? 変化?

WR-2 墨魎

「講談師」を演じているうちに、創造主であるシーでさえ、長きに渡り画中に留まり続けたことで外の世界の常識を忘れてしまいつつあると考えることはできないでしょうか。

不快なことがあると画を墨で塗りつぶし、レイの為に描いた、天災の無い穏やかな世界であるはずの「婆山町」を墨魎たちで襲わせます。

もし割れた陶磁器が簡単に元に戻せるなら、割った時に心が痛むことなんてことはないもの。

WR-8 夢幻

サガについての心配事を語っているようで、その実、この言葉はシーに向けられたものなのかもしれません。

最終的に、レイからアドバイスを得たラヴァ一行は、爆竹によってシーの意識を画の外へと追い出すことに成功しました。

それは、シー(夕)とレイ(黎)との別れを意味します。

中国語では「夕」は「惜」と、「黎」は「离(別れ)」と同じ発音となります。「別れ」を告げるレイと、「惜」しむシー。

かつて飢えと死の境界線から救われた少女は、夕暮れに沈む恩人の背を押し出し、黎明の世界へと誘います。

長き日も、終には時あり。長き夢も、終には逝かん。

(シー第四資料)

参考リンク

レイとシーの関係については

AugEtsixさんのツイートを参考にしました。

参考文献

皆様のコメントやスキ、Twitterでの反応が励みになっています…!