続 教育への警句

□景色

教育への警句からおよそ5年後に書かれたもの

北米大陸の東海岸に上陸した移民の群れは、インディオや野獣と戦いながら、西へ西へと進んでいった。長い間、フロンティアがあった。やがて移民の群れは太平洋岸に達した。フロンティアの消失である。1933年ジェームス・コナントは「かつてフロンティアが約束していたチャンスという贈り物」に代わるものとして、高等教育を全国民の間に普及し「階級のない社会」にすると宣言した。その普及によって「権力と特権とが各世代の終わりに自動的に再分配されるような連続的過程」が作り出される、と彼は説いた。

日本には初めからフロンティアがなかったから、コナントの宣言したことは明治維新以来、黙って実行してきた。旧幕臣の子孫でも草深い田舎の小倅でも、才能さえあれば帝国大学や陸海軍の大学校などへ吸い上げられて、文武の要職に就くチャンスがあった。それが日本の近代化が猛烈なスピードで進んできた重要な原因である。

さて戦後三十数年、異常な経済成長と相俟って、以前から日本人の間にあった教育熱を煽りに煽って、私たちは行き着くところまで来た。高等学校進学者が殆ど百パーセントになり、四人に一人が大学生。コナントの夢は完全に実現し、フロンティアはもうない。

□本

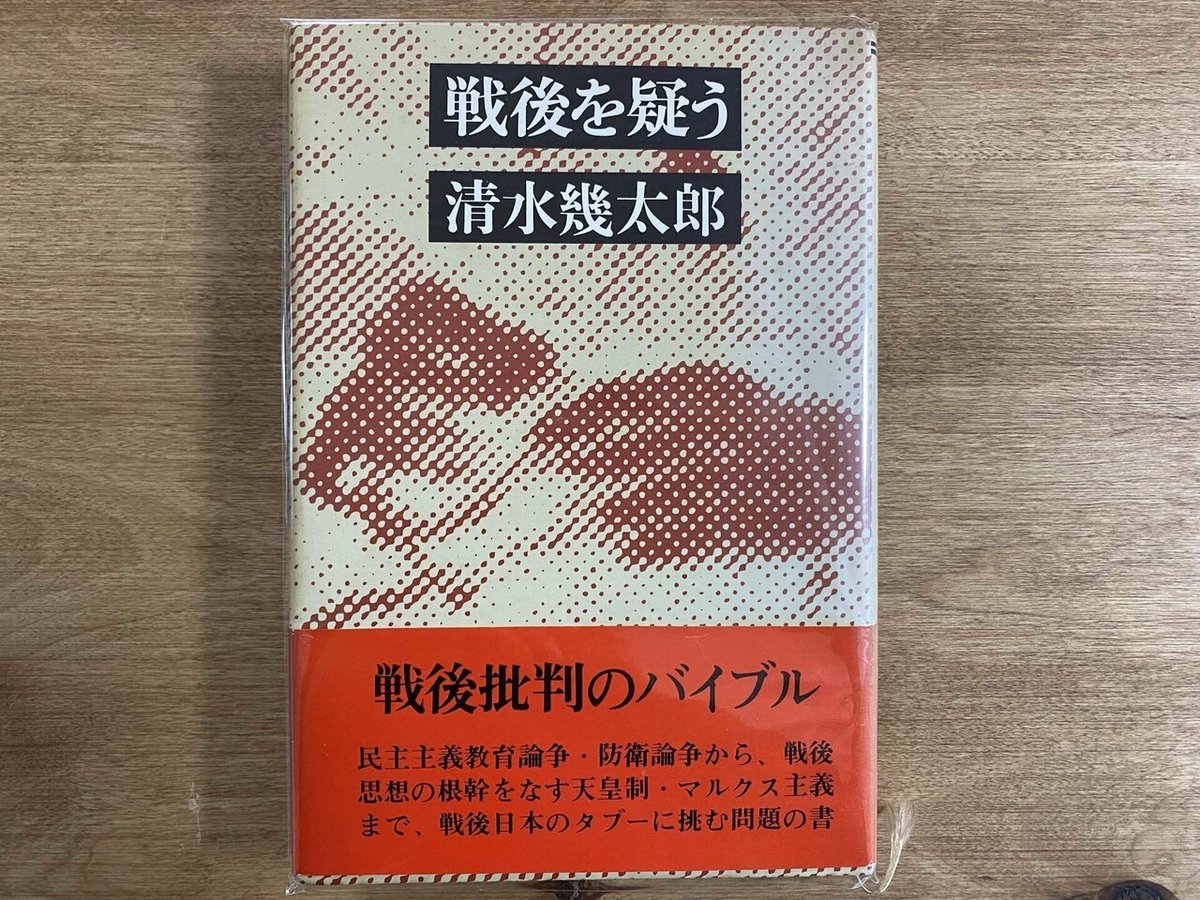

「人間の学校」『戦後を疑う』

清水幾太郎 講談社 1980年

□要約

戦後日本教育の出発点に『合衆国対日教育使節団報告書』がある。「人間のうちには自由へ向う、また個人及び社会的成長へ向う測り知れぬ可能性が存在する」とか、「児童の測り知れぬ素質は自由主義の日光の下にのみ豊かな実を結ぶであろう」とか、18世紀の啓蒙思想そのままの教育万能オプティミズムを諄々と説いた。読んでいて恥ずかしくなる。

「すべての人間には無限の可能性がある」などという、口当りだけよくて、正確には何のことか判らない言葉を信じていると、教育問題は益々盛大になり、教育評論家は益々繁盛するであろうが、当の子供と両親とは益々不幸になって行くであろう。人間には生れつき知能の差があるという常識を隠している。

敗戦後、アメリカ占領軍が小学校—中学校—高校—大学という自国のシステムを日本に押しつけ、日本側の「旧制高校オンチ」の諸先生が「待ってました」とばかりに飛びついた。当時は、職業的専門教育が視野の狭い日本人を数多く作ったから日本が戦争を開始したのだ、敗北したのだ、と説かれ、師範学校を初め、商業、工業、鉱山、農林、水産など、日本の各地の誇りであった名門専門学校を一度に潰してしまった。

もともと職業には二つの意味がある。一つは、誰かの役に立つ活動を行いそれによって報酬を得て、それで生存に必要な物質を買うという生物的意味、もう一つは、自分の活動が誰かの役に立っているという自信や満足という社会的意味である。人間は、前者によって生きることが可能になり、後者によって生きることの意義を知る。職業の問題を曖昧にしてはいけない。私たちは、早くから自分の職業を考え、志を立て、適性を知って、それに相応しいコースを選ばねばならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?