飛びすぎる日本の金属バットの弊害

最近の金属バットはよく飛びます。それもそのはずで、日本の金属バットの進化は、どれだけ飛ぶか、を常に念頭に進化してきたからと言えるでしょう。

昨今のウエイトトレーニングの普及によって高校生の体格は昔とは比較にならないくらい良くなって、パワーも格段に上がりました。またそのパワーを効率良く伝えられる身体の使い方を身につけるような練習方法も確立されました。

バットのように道具の進化で飛距離が上がるのと、人間の体力や情報の発展によって飛距離が上がるのとでは根本的な部分で話が違います。しかしスポーツ医科学の進化とともにスポーツ工学も進歩し、よりパフォーマンスを向上させるウェアやシューズが開発されているのも事実です。つまり人も進歩し、道具も進歩しているのです。

とはいえ、飛びすぎるバットとなると、私は問題があると思っています。投手も野手も今やウエイトトレーニングは必須です。投手の投げるボールは年々速度が上がってきています。一方で野手の方も筋力アップだけでなく、打撃マシンで相当なスピードのボールを相当な数、打ち込むことができます。

ここまでは投手と打者の健全な競争と言えます。しかしこれに加えて、必要以上に飛ぶ金属バットが使われると、まず、ピッチャーライナーへの打球反応が人間の能力を超えて来ているのでは?というリスクを考えなくてはいけません。

2002年から社会人野球でも金属バットは廃止され、木製に変わりましたが、社会人のレベルでもしあのまま金属バットを使い続けていたとしたら、取り返しのつかない大きな事故が起きていた可能性が高いでしょう。

昨今、球数制限という球児を守るために重要な問題があります。この問題に関しても、必要以上に飛びすぎる金属バットの打者は容易に打ち取れないので、おのずと球数が増えるという問題にも繋がっています。

実は金属バットを使っているアメリカでは既にこの問題は対応済みなのです。2012年以降、リトルリーグから大学野球に至るまで、アメリカではBBCORという反発係数(注)を木製バットの反発係数に合わせたバットのみの使用が許可されています。日本で使われている金属バットはアメリカでは既に使えないのです。

現在、日本の金属バットの反発係数は、反発係数の最高を100とすると、木製バットが30~35に対して、50~60と単純に倍近く高くなります。(美津和タイガー調べ)アメリカのBBCOR金属バットは木製と変わらないので、日米の金属バットの反発係数はおおよそ倍違うということになります。

金属バットなら折れないので、学生たちが使用するバットとしては経済的ですし、危険も回避したことになります。

私はこの7月に「科学に基づくフライボール打法」という本を出しました。その中では金属バットの影響について触れていませんが、身体を上手に使って打球速度を上げる、飛距離を上げるフォームが日本人には少ないことを指摘しています。

裏を返せば、そういうことを追求しなくても今の金属バットでは飛ぶからなのです。私たちは道具の力ではなく、「筋力アップ」と「フォームの追求」で打球速度、飛距離を出す努力をするべきなのです。

少し話はズレますが、私が子供の頃、ウエイトトレーニングをするプロ野球選手はあまりいませんでした。身長も体格もいまに比べて小さかったです。それでもホームランをたくさん打てる人はいました。

そんな中、なぜホームランをたくさん打つ人と、ヒットをたくさん打つ人がいたのか?当時、その違いを自分なりに考えたことがあります。

そのうちの1つが、構えた時のグリップでした。下に来る手をボトムハンド(右打者は左手、左打者は右手)、上に来る手をトップハンド(右打者は右手、左打者は左手)と言いますが、当時身体が小さくてもホームランを量産していた選手とヒットを量産する人とではバットの握りの傾向にはっきりとした違いがありました。

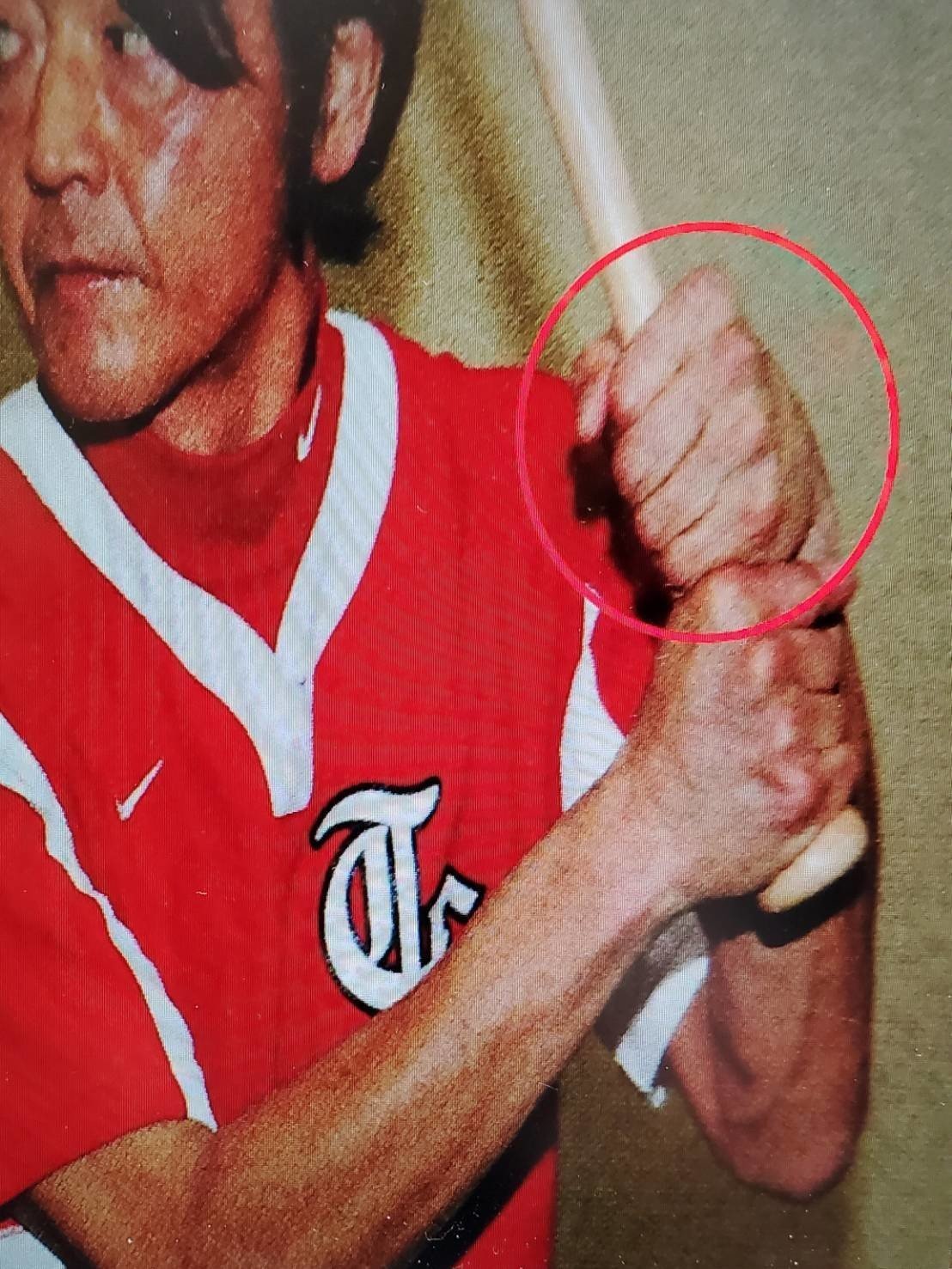

こちらは長打よりもヒットを量産する選手の握り(写真1)、

こちらはホームランを量産する選手の握り(写真2)ですが、違いはトップハンドにあります。

ここで質問です。金属バットと木製バットの違いは材質以外に何を思い浮かべますか?金属バットにはあまりなく、木製バットにあるもの。

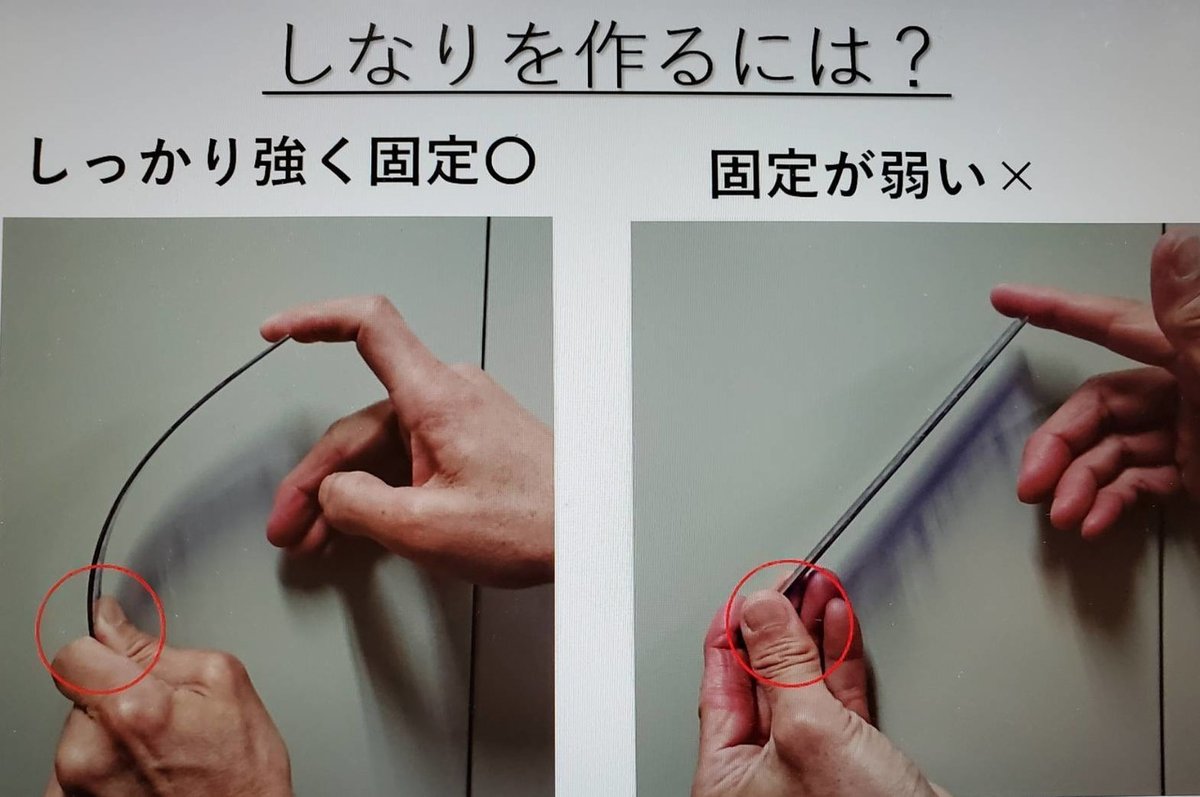

正解は「しなり」です。子供の頃、筆箱にプラスチックの定規が入っていた人は多いと思います。その定規をのように下部端を固定して、上部端を手前に引っ張り手前側にしならせます。

そして手を離すと勢いよく反対に戻り、一瞬反対方向にもしなります。

当たり前の話ですが、こちらの画像を見てください。

しなりとは、下部端をしっかり固定出来ているから(画像左側)、しなりが生まれますが、下部端をしっかり固定しなければ(画像右側)、棒状の木製の持つ「しなり」は生まれてきません。言うまでも無いのですがしなりは打球速度、飛距離に大きく貢献します。

金属バットに無いしなりを最大限に利用して打球速度、飛距離を伸ばすには、インパクト時いかにバットのグリップを固定できるかです。つまりそのための「握力」が重要となります。しかし、当時はウエイトトレーニングの習慣はなく、握力も強くないはずです。

世界に誇る王さんも当時の握力は50kgに届いていないと聞いています。では、どうすればインパクト時にグリップの固定力を上げるか?ですが、もう一度(写真1)と(写真2)を見てください。(写真1)はトップハンドの親指の腹が見えるようなイメージで握っています。

一方(写真2)のトップハンドはグリップに被せるようにし、親指の腹は正面からまったく見えません。みなさんも一度実際にしてみてください。実際にバットは持たなくてもいいです。まず(写真1)のように指を揃えて、親指の腹がしっかり見えるように構えてみてください。そして、その状態からインパクトに向けて、雑巾を強く絞るように力を入れてみてください。

次に(写真2)のようにトップハンドを被せるようにし、親指の腹を完全に見えないように構え、同じようにインパクトに向けて、雑巾を強く絞るように力を入れてください。どうでしょうか?どちらが強く絞れたでしょうか?明らかに(写真2)の方ですね。つまり(写真2)の方がインパクト時により強くグリップを固定出来ます。これが、「しなり」を引き出しているのです。

私が子供の頃のホームランバッターの多くは、(写真2)のトップハンドを被せる人が多かったのです。ちなみに、とても古い写真ですが、二人の一流選手のバットの握りを見てみましょう。

田尾安志さんは、どちらかと言うと安打製造機、掛布雅之さんは大きくない身体でホームランを量産する打者と思っています。両者プロ現役年数田尾さん16年、掛布さん15年で、本塁打数は、田尾さん149本、OPS(長打率+出塁率).773。掛布さんは本塁打数349本、OPS.913です。

この二人の一流打者の握り【トップハンド】は明らかに違うことがわかります。

そうやっていかに飛ばすか、打球速度を上げるかを追求し試行錯誤しながら、私たちの偉大な先輩たちはこのグリップにたどり着いたのでしょう。

今となってはウエイトトレーニングが野球選手にとって必須になっているので、このようなグリップへのこだわりも薄れてきているのかもしれません。ただ、ボールを飛ばす努力やこだわりは道具にさせるのではなく、選手自身がしていくべきなのです。

こうして考えてみると、飛びすぎる金属バットは弊害だらけなのです。ピッチャーライナーの危険性、無駄に球数が増えるといった問題はもちろんのこと、選手たちの技術向上への意欲をも奪い取ってしまいかねません。だってバットが勝手に飛ばしてくれるから、と。

金属から木製バットに持ち替えて戦う近年のU-18ワールドカップでも日本は苦戦を強いられているのが現実です。金属バットは必要ですが、事故防止、更なるレベルアップのため反発係数をルール化することが急務と思います。

心配はありません。道具でボールが飛ばなくなったら、また球児たちは更にパワーをつけ、進化した打ち方を身につけていきますから。そしてその方が日本球界のレベルを上げていくことになるのですから。

(注釈)反発係数とは?

2つの物体の衝突において、衝突前の互いに近づく速さに対する、衝突後の互いに遠ざかる速さの比のこと。はねかえり係数ともいう。(ウィキペディアより)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?