最長片道切符の旅の準備・荷物・経路表

最終更新:2023年6月30日

今年も夏休みが近づき、多くの人が最長片道切符の旅の準備を始める頃かと思います。去年大学2年生(19歳)で行った最長片道切符の旅(BRT版)の体験をもとに、準備や荷物についての備忘録を時系列順に残しておきます。僕自身が準備段階で知っておきたかった、知っていて良かった事項を中心に書いています。参考になれば嬉しいです。

※あくまで一個人の一経験に基づくまとめであることに留意してください。これにより何らかの不利益が発生したとしても責任は負いかねます。

※内容に関して意見や質問などありましたらTwitterでご一報ください。

旅の記録はこちらから↓

発券前の準備<~出発1か月前>

経路の確認

最長片道切符の経路に間違いがないか確認します。僕はしらさぎさんの以下のサイトを参考にしました。

日程調整

挑戦する方の多くは大学生でしょうか(勝手な推測ですが)。試験期間や実習の日程、サークルの予定、バイトなどが被らないよう前々から調整しておきましょう。

同時に旅を進めるペースを検討します。切符の有効期限を目一杯活用して50日ほど取っておくとかなり余裕を持って観光しながら進めますが、乗り潰しメインなら30日程度あれば十分かなと思います。後述しますが、夏の西日本は水害による行程崩壊リスクが高いことなどを考え、余裕を持った行程を組むべきです。

予算検討

避けて通れないのが予算です。最長片道切符そのものの値段だけでなく、途中の宿泊費や食費、別途交通費など多大な出費が発生します。貯金が切れることのないよう、現実的に旅を完遂できるかの計画をしっかり練りましょう。旅のスタイルによって幅がありますが、目安として30万円~50万円ほどは必要になります。

ただし、コロナ相場が明けると宿泊価格が高騰する可能性があります。予算を減らしたい場合は各種割引(今なら県民割等)を定期的に調べたり、ネットカフェを利用したりといった策が考えられます。これについても後述します。

決済方法の整備

自宅を数十日離れて旅を続けるため、出費は膨大なものになります。これらの支払いを全て現金で済ませるのは、財布の盗難・紛失リスクを考えると推奨されません。あらかじめクレジットカードやデビットカード、その他QRコード決済などキャッシュレス決済を使えるよう準備しておき、旅先でトラブルのないよう慣れておくと良いと思います。

カード類は申し込みから実際に手元に届くまで数週間かかる場合があります。発券前に申し込みが済んでいることが望ましいです。

クレジットカードは上限額に注意しましょう。僕は念のためクレジットカードを2枚作った上でデビットカードも併用しました。

行程組み

人によってかなり思想の違いがありますので、あくまで一意見として捉えてください。

僕は50日分の行程を発券前に全て仮作成しました。目的は以下の通りです。

大まかな行程を把握するため

トラブル時の行程作成を迅速に行うため

訪問先候補を検討するため

臨時列車を予約するため

帰りの交通機関を予約するため

1.と2.については納得していただけると思います。僕はJR北海道やJR九州はほとんど利用したことがなく、距離感や列車本数の感覚を事前に確認する意味でも非常に役立ちました。

3.については次項「休館日チェック」で触れます。

4.も地味に重要です。夏に設定される臨時列車のきっぷは1か月前から発売され、人気なものは発売当日に売り切れてしまうものもあります。どうしても乗りたい列車があれば、最長片道切符の申し込みをする頃までにはマークしておくべきです。

5.はキングオブ夜行バス「はかた号」のプレミアムシートを予約するためでした。結果的には緊急事態宣言のため運休となってしまいましたが。

休館日チェック

僕は観光重視の行程を取りたかったため、少しでも訪問できそうな施設を全てピックアップしました。行ってみて閉まっていた!というトラブルがないよう、HPで休館日と営業時間を確認し、行程を組むうえで参考にしました。実際はここまで丁寧にやる必要もないかとは思いますが、余裕があればまとめてみると急遽行程を変更する際などに便利です。

経路表作成

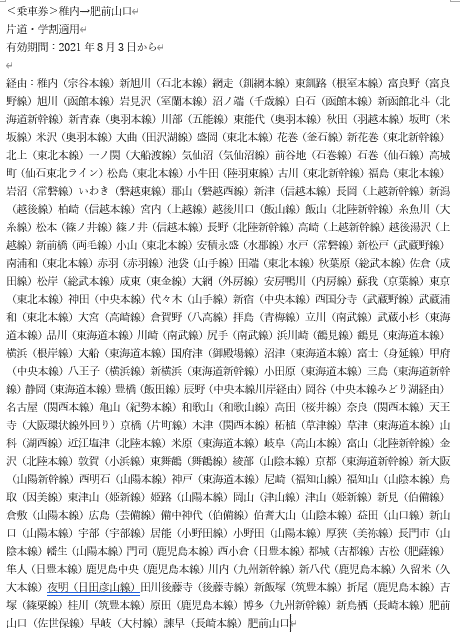

実際にみどりの窓口に提出する経路表を作成します。僕はWordに全経路をベタ打ちしました。実際にこれを提出して最長片道切符(BRT版)を発券できたので、致命的な誤植はないと思われます。

※2022年9月以降、西九州新幹線の開業に伴い経路が変更となっています。

また窓口を長時間占有しないよう、あらかじめ経路表に使用開始日やきっぷの種類(片道乗車券・学割適用等)を書いておきました。

発券<出発1か月前~1週間前頃>

発券申し込み

最長片道切符は経路が非常に長いため、通常のきっぷと同じようにみどりの窓口に行ってすぐ発券、という訳にはいきません。まずは窓口に行き、長大な経路の乗車券を発券したい旨を伝え、経路表と連絡先を渡して一旦帰宅するのが一般的です。

この際の持ち物は、

経路表

連絡先を書いた紙

(学割証)

です。僕は先ほどの経路表を印刷したものに連絡先を記載した付箋を貼り付け、学割証と一緒に提出しました。学割証は購入時に必要になるが申し込み時には必要ないとのことでしたが、誤って通常運賃で発券されないよう見せておく方が良いのかなと勝手に思っています(間違っていたら教えてください)。

発券の申し込みから実際の発券までは非常に長い時間がかかります。僕は東京駅を利用しましたが、経路や運賃、有効期間のダブルチェックなどで発券完了の連絡まで19日かかりました。きっぷが発売開始される1か月前になったらすぐ発券申し込みに行けるよう準備しておくと良いと思います。

発券完了の連絡

特に問題がなければ、数週間程度で発券完了の連絡が来ます。

きっぷ受け取り

発券申し込みをした駅に受け取りに行きます。学割証と現金またはクレジットカード類を忘れないようにしましょう。

発券中・発券後の準備<出発1か月前~出発直前>

宿泊施設の予約サイト登録

高頻度でお出かけをしている方々は既に済んでいると思いますが、何らかの予約サイトに登録しておいた方が予約・変更・取消がスムーズです。僕は楽天トラベルとじゃらんを使っていました(今でも使っています)。

えきねっと・e5489など登録

こちらも既に済んでいる人が多いかと思います。特急券のチケットレス購入が便利でお得です。直前の購入・変更も簡単なので、もし使ったことがなければ登録しておくことを強く勧めます。

臨時列車の予約

出発1か月前からは、乗りたい臨時列車の予約を始めましょう。最長片道切符の効果が使えない、乗車券がセットの旅行商品等には注意が必要です。

持ち物の確認

長旅になるため、普段は気にしない持ち物も確認しました。リュックは丈夫か、靴は持ちそうか、などです。荷物については後述します。

GoogleドキュメントやSlackの整備

突然何を、と思われるかもしれません。僕は行程管理を普段Wordでやっていますが、旅先でスマートフォンで行程を確認・編集するにはWordよりもGoogleドキュメントが便利でした。また複数端末からどこでも簡単に操作できるという点で自分専用のSlackワークスペースも活用しました。特にSlackはチャンネルを複数作成でき非常に便利でした。おススメです。

<2022年7月20日追記>

Slackの料金改定について発表がありました。これにより、無料プランでは90日分以上の履歴が消去される仕様になりました。(https://slack.com/intl/ja-jp/blog/news/pricing-and-plan-updates)旅行の記録を残しておきたい場合、最長往復切符の旅をする場合など90日分以上の記録が必要であれば、Discordなど別のサービスに移行することをお勧めします。

18きっぷを購入するか?

基本的には行程とにらめっこすれば良いのですが、行程は不確定要素を多く含むため、元が取れるかギリギリの状況で18きっぷを購入するのはリスキーです。僕は花咲線や留萌本線など迷いましたが、結局18きっぷは買わずに寄り道は別途乗車券を購入しました。

その他の試み

僕は最長片道切符の旅に合わせて駅スタンプ帳を購入しました。それまで駅スタンプを集めたことはなかったのですが、全国を一気に旅する機会にぜひ集めてみようと思い立ちました。他にもこの機会にできるチャレンジは色々あると思うので、ぜひ何かしら試してみてください。

旅行中

宿選び

前章でも触れましたが、基本的に宿泊予約サイトと快活CLUBアプリを利用しました。特に楽天トラベルの楽天スーパーDEALとじゃらんの1000円クーポンにはお世話になりました。

僕自身は宿にさほどこだわりはないのですが、この旅ではコインランドリーの有無を念入りに確認しました。快活CLUBは基本的にコインランドリーがついているので、困った時に便利でした。

天気

めちゃめちゃ大事。雨が強い場合や猛暑の場合は長距離徒歩を避けるなど、天気によって行程を柔軟に変えられるようにしていました。

夏の長旅で怖いのが、やはり熱中症と風水害です。

熱中症は、基本的に水分・塩分の補給などで防ぐことができます。多少出費が嵩んでいても、飲み物代だけはケチらないようにしました。また塩分チャージタブレットを常備し、暑い中で歩くときは意識的に舐めていました。

風水害は回避一択です。気象予報は数日後までしっかり確認し、台風等で大雨などが予測されている場合には自身が被災しないためにも無理をせず行程を変更すべきです。僕が台風のために旅程を変更した例を以下に2つ紹介します。

①2021年8月上旬 東北で台風から変わった温帯低気圧を回避

②2021年9月中旬 九州で台風直撃。数日前から移動を早めた上で1回休み

運行情報

1日で何本も列車を乗り継ぐため、旅行中は常に確認し対応していました。幸い突発的な旅程変更を迫られたことは50日間の間にほぼありませんでしたが、ダイヤ乱れが判明次第速やかに対処できるよう、こまめにチェックすることが重要です。僕はJR東・東海・西・九州の運行情報公式Twitterをフォローしていたほか、JR東日本アプリとWESTERをスマホに入れていました。

(2023年6月30日追記) いつの間にかJR北海道も運行情報を公式Twitterで流すようになっていましたね。

荷物

最後に、旅行中にあって良かった荷物を列挙します。

ペットボトルホルダー(百均):飲み物を保冷できるほか、結露で他の荷物を濡らすことがなくなった

ウエストポーチ:最長片道切符そのものや貴重品類を肌身離さず持っておけた(列車で座った際に置き忘れないよう注意)

箱マスク:途中で1枚ずつ買うよりは圧倒的に安上がり。意外と荷物のスペースは取らないし軽いのでコロナ禍では持ち歩いた方が良かった

爪切り:長旅なので。飛行機にも問題なく持ち込めた

チャック付きの袋(百均):iPadやカメラなど水に弱い製品を豪雨から守ることができた

折り畳み傘:大きなリュックをカバーできるよう、とにかく大きいものを購入

ウインドブレーカー:気温が低い北海道や東北の一部で役立った

iPadとApple Pencil:読みたいpdf等をあらかじめダウンロードしておき、暇な時間に読んでいた

バスタオル、歯ブラシ:民宿などの安宿でアメニティが不足しているときに使用

割り箸:コンビニやスーパーでもらい忘れた時用に何膳か常備

スタンプ帳:前述。

モバイルバッテリー:これなしではスマホの電源が落ちるので必須

防災グッズ:普段持ち歩いているものをそのまま持参した。そこまで重くないので持っておいた方が安心

ほとんどの場合は荷物の大半を占めるのが衣服だと思います。僕は3日分持参し、毎日1日分を着て2日分をリュックに入れていました。夏は汗をかくので2日連続で同じ服を着るのはなかなか難しく、かなりの頻度で洗濯をしていました。ランドリー代が馬鹿にならないので、適宜ユニットバスで手洗いするなどできる限り節約に努めていました。

最長片道切符の旅の準備や荷物など、ひとまずは以上の通りです。今後要望などがあれば書き足していきたいと思いますので、ぜひTwitter(@make10_mice)のDMなどでご一報ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?