物理療法〜理論と臨床応用〜

【2019年9月4日】

公開しました!

本noteはすべて無料で読むことが出来ます。

多くのセラピスト・トレーナーの方々に有益な情報をお届けできるよう、読者の方々からのご意見などもいただきながら、アップデートしていきたいと思います。

本noteに「♡」(いいね)をしていただけると、アップデートした際に通知が届きますので、ぜひ「♡」を!

感想やご意見とともにシェア・拡散していただけると嬉しいです。

こんにちは!だいじろう(@idoco_daijiro)です!

突然ですが「物理療法を使えてる!」と自信もって言えますか?

職場によって物理療法の処方の流れが異なり、その内容を「医師が判断している」ところと「セラピストが判断している」ところがあることは知っていたのですが、どのくらいの割合なのか知りたくてTwitterでアンケートをとってみました。

前の職場も今の非常勤の職場も物療の指示は医師が出してる。

— だいじろう⭐マネジメントするセラピスト (@idoco_daijiro) August 17, 2019

物療をする・しないの判断をセラピストがやる施設って少ないのかな?

物理療法って機能障害に対しておこなうものも多いからセラピストが判断した方が良いのでは?

みなさんの職場はどうですか?

アンケートでは物理療法の内容は「医師が判断している」ところと「セラピストが判断している」ところがほぼ半々という結果でした。

この結果、みなさんはどう感じますか?

リハビリテーションの指示は包括的な指示が認められているので、その内容はセラピストにも決める権限があります。

医師が指示を出すことが悪いというわけではありません。

しかし、医師が指示を出したものを実施するだけの職場も多いのではないでしょうか?

そういった職場では入職時に機器の取り扱い方だけ覚えて、その後は物療に対する意識が乏しくなっているケースが多いように感じます。

そうすると、物療でできること・できないことがわからなくなってしまい、物療でできることまで徒手療法・運動療法でやらなければならないといったことになります。

それって非効率的なアプローチだと思いません?

逆に言えば、セラピストが物療について理解を深めて臨床応用できるようになることで、徒手療法・運動療法でしかできないことに時間を費やせるようになり、効率的なアプローチが可能となります。

古い物療機器はモードと強度くらいしか設定できないものが多い。

— だいじろう⭐マネジメントするセラピスト (@idoco_daijiro) September 4, 2019

使いやすい分、効果は…。

モード、時間、周波数、パルス幅、抵抗、刺激強度。

いろいろ設定できれば、物療の効果を最大限に発揮できる。

その分、徒手療法でしかできないことに集中できるようになる! pic.twitter.com/EqTfZXWWuA

当たり前のことのようですが、それができていない施設が多いのではないでしょうか?

もう一度、聞きます。

あなたは「物理療法を使えてる!」と自信もって言えますか?

◆わたしが考える臨床における物理療法

セラピストの主な業務は

徒手療法

物理療法

運動療法

装具療法

ADL指導

社会資源の活用など

を組み合わせて、効率的なアプローチをクライアントさんに提供していくことです。

病院であれば個別での対応が疾患別リハの単位として算定できるので、徒手療法、運動療法(セルフエクササイズ以外)、ADL指導が主な対象となります。

これらのアプローチをより効率的・効果的なものにしていくことが大切です!

そのためには、それぞれのアプローチで「できること」「できないこと」を理解することが求められます。

✅物療でしかできないこと

— だいじろう⭐マネジメントするセラピスト (@idoco_daijiro) September 4, 2019

✅物療でもできること

✅物療ではできないこと

この3つに分けて考えると臨床応用しやすくなります。

『物療でもできること』を増やせると、施術時は『徒手療法でしかできないこと』に集中できます。

効果的なだけでなく効率的な施術を提供していきたいですね! pic.twitter.com/zXUngJI1Rr

そして、物理療法や運動療法(セルフエクササイズ)、社会資源の活用「でも」できることは単位の範囲外でやっていき、疾患別リハの単位内では徒手療法・運動療法(セルフエクササイズ以外)・ADL指導「でしか」できないことをやる!

そうすることでセラピストのアプローチの効率化が図れると考えます。

さらにそこから物理療法・運動療法(セルフエクササイズ)・装具療法・社会資源の活用「でも」できることを増やしていく。

そしたら短い時間でより効果を発揮できるようなアプローチが実現します。

そのためにもやはりセラピストが『物理療法』に対する理解を深めていくことはとても大切だと考えます。

そういった思いもあり、今回のnoteをまとめています。

もちろん本noteだけで『物理療法』のすべてを理解できるわけではありません。

しかし、ぜひ物理療法に対する理解を深めるきっかけとなれば幸いです。

では、本文に入っていきたいと思います。

____________________

1:物理療法の臨床応用

EBMとは「良心的で、曖昧さがなく明白で、分別がある最新最良のエビデンスに基づいて、個々の患者にとって最も適切な治療を意思決定すること」と定義されています。

この「患者にとって最も適切な治療の意思決定」が臨床応用していく上で重要となります。

そして臨床応用していくためには

『臨床推論プロセス』と『臨床意思決定プロセス』

の理解が必須とされています。

1-1:臨床推論プロセス

臨床推論プロセスでは、治療をおこなう前に起こっている問題の原因を特定し、正しい治療目的を設定します。

このプロセスは、最適なアプローチを選択するために重要なものとされています。

高い治療技術をもっていたとしても、この臨床推論スキルが乏しければ、効果的なアプローチは提供できないということですね。

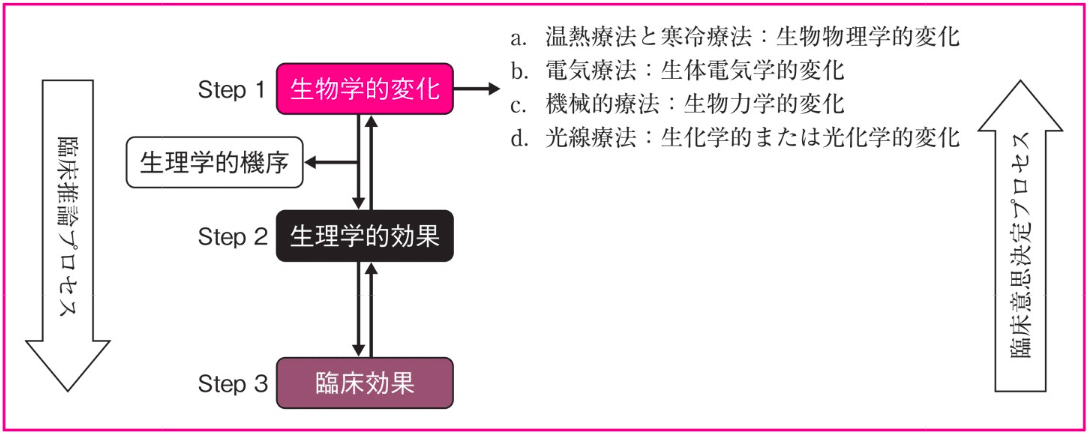

1-1-1:臨床推論における3つのステップ

セラピストの臨床推論を次の3つのステップに分けて解説していきます。

◆STEP1:どのような生物学的変化が起こるか

温熱療法や寒冷療法であれば「生物物理学的変化」、電気療法であれば「生体電気学的変化」、機械的療法であれば「生物力学的変化」、光線療法であれば「生化学的変化または光化学的変化」が起こるとされています。

このSTEPでは、対象組織に目的とする生物学的変化を起こすためにどの物療機器を選択していくかが重要です。

◆STEP2:どのような生理学的効果が起こるか

生理学的効果は「ゴルディロックスの原理」で説明することができます。

「ゴルディロックスの原理」

3頭のクマの家族が留守にした家で、少女ゴルディロックスが、用意してあった温度が異なる3種類のお粥と、硬さが異なる3種類の椅子とベッドのなかから、いずれも程よく快適なものを選んだというもの。

「程よいこと」が「快適であること」の例えとして用いられる。

求める生理学的効果を得るために対象組織に届くエネルギーは必要十分でなければならない。(ゴルディロックスの原理の範囲内)

エネルギーが少なすぎると効果は得られず、エネルギーが多すぎると組織にダメージを与えてしまう。(ゴルディロックスの原理の範囲外)

STEP1で選択した物療機器を用いて目的とする生理学的効果を起こすためには、ゴルディロックスの原理の範囲内になるような適切な設定・使用法が求められます。

そのためにも生理学的機序を理解することも必要となります。

◆STEP3:どのような臨床効果が起こるか

ガイドラインが不足しているため、対象となる組織にどの程度物理的エネルギーを加えると求める臨床効果が得ることができるのか、その量を決定することが難しいのが現状です。

これまでの報告のなかで臨床効果があったというものがあっても、同じ対象・方法であっても効果がない、または逆の効果があったなどの報告も合ったりします。

さらに臨床効果があったとしてもプラセボ効果ではないか?と考える人も多くいます。

大切なのは、生理学的効果と臨床効果は必ずしも一致しないということ。

物理的エネルギーを効果的に用いるには、エネルギーをコントロールできることが重要であり、正確な設定・使用法を知ることで、生理学的効果と同じ効果を、臨床効果として得ることができるようになります。

1-1-2:臨床推論プロセスモデル

各種物療機器における臨床推論プロセスモデルを以下に示します。

小難しい部分になりますが、ここの理解がなければ物理療法は臨床応用できません。

復習がてら確認してください。

◆表在性温熱療法(ホットパック、パラフィン浴、赤外線)

●臨床効果

・亜急性・慢性炎症の抑制

・痛みのコントロール

・軟部組織の拘縮・瘢痕拘縮の改善

・非感染状態の創傷治癒

・皮膚インピーダンスの減少

◆変換熱療法(超短波、マイクロ波、超音波)

●臨床効果

・亜急性・慢性炎症の抑制

・痛みのコントロール

・軟部組織の拘縮・瘢痕拘縮の改善

・非感染状態の創傷治癒

・皮膚インピーダンスの減少

◆寒冷療法(アイスパック、コールドパック)

●臨床効果

・炎症のコントロール

・浮腫のコントロール

・痛みのコントロール

・痙縮の緩和

・動作促進

◆寒冷療法(アイスマッサージ)

●臨床効果

・炎症のコントロール

・浮腫のコントロール

・痛みのコントロール

・痙縮の緩和

・動作促進

◆電気療法

●臨床効果

・痛みのコントロール

・筋収縮の促通(神経支配下筋)

・筋収縮の促通(脱神経支配下筋)

・浮腫のコントロール

・筋緊張亢進と筋痙性の抑制

・創傷治癒の促進

・骨癒合の促進

・イオン導入法(イオントフォレーシス)

◆機械的療法(脊椎牽引療法)

●臨床効果

・退行性椎間板変性症による脊髄神経根のインピンジメント改善

・脊柱菅狭窄症による脊髄神経根のインピンジメント改善

・腰椎もしくは頚椎の可動域制限改善

・椎間孔での神経根のインピンジメントによる筋スパズムもしくは椎間関節または髄核障害の改善

◆光線療法(紫外線療法)

●臨床効果

・創傷治癒の促進

・乾癬など、さまざまな皮膚状態に対する治癒

◆光線療法(レーザー療法)

●臨床効果

・疼痛管理

・創傷治癒の促進

1-2:臨床意思決定プロセス

臨床においてはセラピストが「患者さんにどのような臨床効果を出していきたいか」と考えることから始まります。

つまり先ほどの臨床推論プロセスのなかのSTEP3から始まり、STEP2、STEP1へと進んでいくことになります。

求める臨床効果を出すためにはどのような生理学的効果を起こすことが必要か。

そして、その生理学的効果を出すために必要な生物学的変化を決定し、使用する物療機器を選択していくことになります。

なので、臨床で患者さんにどういった物療機器を使っていくかを決めるためには、臨床推論プロセスモデルの理解が大切ということですね。

「生物学的変化」とか「生理学的機序」とか「生物学的効果」とか小難しい言葉が並んでますが、大事なところなので、しっかりと確認しておいてください!

2:わたしの物理療法の臨床応用の紹介

では、こういった臨床応用のプロセスを理解した上で、わたしが物理療法をどのように臨床応用しているかについてご紹介していきます。

2-1:オススメの物理療法機器の紹介

まずわたしがオススメする物療機器をご紹介します。

いろいろと物療機器を検証しましたが、今のところ、据え置きタイプであれば『ESTIMUS』、ポータブルタイプであれば『ESPURGE』の一択かと思います。

どちらも伊藤超短波さんの製品です。

2-1-1:ESTIMUS

●搭載されている機能

TENS/Hi-Volt/EMS/MCR/US/その他

※「その他」は調べても分からないし、業者さんに聞いても使わないとw

●オススメポイント

・タッチパネルで操作しやすい

・吸引器有りだとランニングコスト(粘着パッド代)を抑えられる

・最大5人まで同時に実施できる

●バッドポイント

ん〜、無し!!!

2-1-2:ESPURGE

●搭載されている機能

TENS/EMS/MCR/その他

●オススメポイント

・タッチパネルで操作しやすい

・持ち運びができる/屋外でも使用できる

・安価

●バッドポイント

・Hi-Voltが使えないこと

(値段を考えると気になりませんが)

・ランニングコスト(粘着パッド代)がかかる

2-2:物理療法の種類と設定

わたしが臨床で活用している物理療法はTENS、Hi-Volt、EMS、MCR、USの5つです。

それぞれの概要と設定について簡単に説明していきます。

2-2-1:TENS

●効果

感覚刺激を加え、感覚神経閾値電位の上昇・ゲートコントロールメカニズムの活性化を図ることで、疼痛軽減が期待できます。

●対象

急性・慢性の疼痛

●設定項目

Polarity・Mode/Time/Freq./Pulse Duration/刺激強度

2-2-2:TENS・Hi-Volt

●効果

・筋の収縮・弛緩をリズミカルに繰り返すことで、リラクゼーション・筋緊張緩和・循環改善などが期待できます。

・TENSは表層の組織に対して、Hi-Voltは深層の組織に対して用いていきます。

●対象

筋緊張・筋スパズム・筋硬結

●設定項目

=TENS=

Polarity・Mode/Time/Freq./Pulse Duration/刺激強度

=Hi-Volt=

Polarity・Mode/Time/Freq./刺激強度

2-2-3:EMS

●効果

・電気刺激によって筋を収縮させることで、筋機能向上が期待できます。

・寝たきりの方の廃用予防や術後・外傷後の筋萎縮の改善に効果が高いとされています。

・「十分な筋収縮が可能な状態から筋力強化の効果があるか」については懐疑的で、メディアで取り上げられているように付けているだけで筋力強化は期待できません。

・トレーニングと併用することで効果が期待できますが、実用的かと言われると「?」です。

●対象

・術後や炎症による筋委縮

※わたしはVMにしか使っていません。

・廃用による筋力・筋機能低下

※これは主に高齢者が対象となりますが、心疾患が禁忌とされているため、活用する機会は多くはありません。

●設定項目

Mode/Time/Carrier/Freq./On・Off/刺激強度

2-2-4:MCR

●効果

・微弱電流に閾値下刺激により細胞を活性化させることで、消炎鎮痛・治癒促進などの効果が期待できます。

・MCRは血液の流れに沿って通電するそうです。(業者さん談。メカニズムは不明。)なので、損傷組織の栄養血管上で、損傷組織を挟むように電極を貼ります。その電極と垂直になるように電極を貼ると効果的だそうです。臨床的にもそう感じます。

●対象

各種外傷性疾患の急性期

(わたしは骨折、靭帯損傷、筋損傷、捻挫などで活用しています)

●設定項目

Polarity/Time/Freq./刺激強度をフェイズ1・2で設定可能

2-2-5:US

●効果

・温熱作用と非温熱(機械的作用)を与えることで、柔軟性や可動性の改善、組織の治癒促進が期待できます。

・3Mhzでは浅層(深達度7.6mm)、1Mhzでは深層(深達度23mm)の組織に作用します。

●対象

・筋や関節の拘縮

・各種外傷性疾患(骨折、靭帯損傷、筋損傷)

●設定項目

Freq./Time/Duty/Pulse Freq./照射強度

これらの物理療法を臨床で活用しています。

続いて臨床でどのように物理療法を選択し、設定しているかについて簡単に説明していきます。

2-3:臨床での物理療法の選択

わたしは主に

・関節痛

・筋緊張・筋スパズム・筋硬結

・VMの機能不全・筋力低下

・炎症

・靭帯損傷

・筋損傷・筋挫傷

に対して物理療法を活用しています。

ここではわたしが臨床で活用している設定などを紹介していきます。

2-3-1:関節痛に対する物理療法(TENS)

まず急性期か慢性期かを評価します。

基本的に初期は急性期の設定から開始し、その後、慢性期の設定に変更になる、もしくは終了となります。

症例によっては慢性期の設定から開始することもあります。

●設定

=急性期=

・Mode:コンスタント

・Time:10min

・Freq.:100Hz

・Pulse Duration:50μs

・刺激強度:痛みや不快感を感じる直前の強度

=慢性期=

・Mode:コンスタント

・Time:20min

・Freq.:30Hz

・Pulse Duration:50μs

・刺激強度:電気をわずかに感じる程度の強度

2-3-2:筋緊張・筋スパズム・筋硬結に対する物理療法(TENS・Hi-Volt)

評価のなかで、筋緊張や筋スパズム、筋硬結が原因で症状を起こしていたり、リハビリの進行を阻害している場合に実施します。

筋の収縮・弛緩をリズミカルに行わせることで筋ポンプ作用も期待できるので、疲労抜きとしても活用します。

●設定

=浅層筋に対して(TENS)=

・Mode:スイープ

・Time:10〜20分

・Freq.:1〜8Hz

・Pulse Duration:50μs

=深層筋に対して(Hi-Volt)=

・Mode:スイープ

・Time:10〜20分

・Freq.:1〜8Hz

2-3-3:VMの機能不全に対する物理療法(EMS)

クアドセッティングで四頭筋の収縮が十分に入らない場合に活用します。

通電に合わせて収縮させるよう指示し、収縮の仕方を思い出させることを目的とします。

クアド収縮時に十分な筋硬度が確認できれば終了としています。

膝OA患者さんにも積極的に活用していきたいところですが、心疾患が禁忌という点を考慮し、わたしはあまり活用していません。

業者さんによると、心疾患への禁忌のエビデンスについてはリスクが高いため、十分に検証されておらず予測の域を出ていないそうです。

●設定

・Mode(モード):1

・Time(時間):10分

・Carrier:10kHz

・IF.Freq.(周波数):50〜80Hz

・On/Off

ー立ち上がり時間:1.5s

ー通電時間:5s

ー収束時間:1.5s

ー休息時間:5s

・刺激強度:我慢しうる最大の強度

2-3-4:炎症所見に対する物理療法(MCR)

炎症所見が確認される場合に実施します。

●設定

・Time:できるだけ長く

・Freq.:400Hz

・刺激強度:50μA

2-3-5:靭帯損傷に対する物理療法(US+MCR)

非温熱作用(機械的作用)で損傷部位に照射します。

靭帯の走行に対して垂直になるようストローク法を行います。

同時に一つの電極を靭帯への栄養血管の走行に沿って、もう一つの電極をそれに直行するように貼付し、MCRを実施します。

MCRは、炎症所見が強い時期は消炎鎮痛のモードで、炎症所見が落ち着いてきたら治癒促進のモードで行います。

●設定

=US=

>10分行う場合

・Freq.:3Mhz or 1Mhz

・Duty:20%

・Pulse Freq.:100Hz

・照射強度:1.0w/cm2

>15分行う場合

・Freq.:3Mhz or 1Mhz

・Duty:20%

・Pulse Freq.:100Hz

・照射強度:5分おきに1.2w/cm2→1.0w/cm2→0.8w/cm2

それぞれにMCRを組み合わせて実施します。

=MCR=

>炎症所見が著明(消炎鎮痛モード)

・Time:10分 or 15分

・Freq.:400Hz

・刺激強度:50μA

>炎症所見が消失(治癒促進モード)

・Time:10分 or 15分

・Freq.:0.2Hz

・刺激強度:50μA

2-3-6:筋損傷・筋挫傷に対する物理療法(US+TENS/US+Hi-Volt)

損傷部位を確認し、その組織の深度に合わせてUSの周波数やTENS・Hi-Voltを選択します。

筋損傷の場合は損傷した筋が短縮位となる肢位で、筋挫傷の場合は損傷した筋が伸張位となる肢位で実施します。

●設定

○浅層筋の筋損傷(US+TENS)

=US=

>10分行う場合

・Freq.:3Mhz or 1Mhz

・Duty:20%

・Pulse Freq.:100Hz

・照射強度:1.0w/cm2

>15分行う場合

・Freq.:3Mhz or 1Mhz

・Duty:20%

・Pulse Freq.:100Hz

・照射強度:5分おきに1.2w/cm2→1.0w/cm2→0.8w/cm2

それぞれにTENSを組み合わせて筋収縮を促します。

=TENS=

・Mode:スイープ

・Time:10分 or 15分

・Freq.:1〜8Hz

・Pulse Duration:50μs

○深層筋の筋損傷もしくは筋挫傷(US+Hi-Volt)

=US=

>10分行う場合

・Freq.:1MHz

・Duty:20%

・照射強度:1.0w/cm2

>15分行う場合

・Freq.:1MHz

・Duty:20%

・照射強度:5分おきに1.2w/cm2→1.0w/cm2→0.8w/cm2

それぞれにHi-Voltを組み合わせて筋収縮を促します。

=Hi-Volt=

・Mode:スイープ

・Time:10分 or 15分

・Freq.:1〜8Hz

3:おわりに

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

物理療法を理解することでセラピストとしての治療の幅が広がることが理解していただけたかと思います。

今回、わたしの物理療法の臨床応用について紹介させていただきました。

わたしなりに臨床推論プロセス・臨床意思決定プロセスを踏んで臨床応用しているものですが、もちろん正解ということではありません。

これをお読みになっている方々のなかにはもっと効果的な活用をされてることも多いかと思います。

「わたしはこう考えて、こう活用してるよ!」という情報があって、このnoteで「公開していいよ」という方がいらっしゃいましたら、わたしのTwitter(@idoco_daijiro)にDMをいただけると嬉しいです!

情報提供いただいた方は『4:Special Thanks』の章にお名前・所属・SNSアカウント、ホームページなどを掲載させていただきます。

もちろん本noteへのご意見・ご質問も承ります。

そういった内容を踏まえてどんどんアップデートしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします!

4:Special Thanks

・Twitterアンケートにお答えくださった79名の方々

・伊藤超短波株式会社 様(http://www.itolator.co.jp/)

5:参考図書・文献

『理学療法士イエローノート専門編』柳澤 健、MEDICAL VIEW、2005

『理学療法』第35巻 第7号、メディカルプレス、2018年7月

セラピスト・トレーナー・インストラクターに役立つ情報をアウトプットしていきます!サポートいただけると養分になってアウトプットの質・量が倍増するかも!?