「解釈」がおもしろい

関係しているメンバーの名前だけで価値があると確信していたが、しっかり期待以上だった。

山頭火(さんとうか)や放哉(ほうさい)の名前にピンとこなくても、

「分け入っても分け入っても青い山」や「咳をしても一人」の句なら、

なんとなく記憶にある人も多いのではないだろうか。

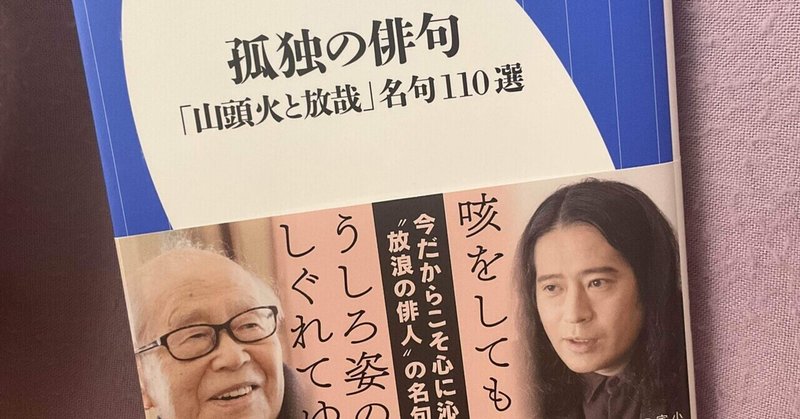

この本は、そんな自由律俳句の名句を、山頭火、放哉の人生も踏まえながら55句ずつ、110句を厳選している。

金子さんの、状況を踏まえ、山頭火の気持ちに寄り添った落ち着いた解釈にはわかりやすさと説得力があり、

又吉さんの放哉好きとしての解釈は、それ自体が短編小説のようで、孤独や淋しさを下敷きにしつつも、どこかユーモラスでクスリとしてしまう。

ところで、「分け入っても分け入っても青い山」の句をわたしが最初に知ったのは、中学の国語の授業であった。

いわゆる俳句というものが、すまし顔で教科書に並んでいるなかに、なんだか随分と毛色の違うのがいて妙に印象的だったのだ。

以来、ウォーキングがてらに山道をもりもり歩いていると、どうしてもその句が頭をよぎる。

たとえば初夏、どこまでも生い茂る葉っぱ、青空に向かっていくような山並み、きらきらと眩しい木漏れ日、湿った土の感触、匂い、息づかい、心地よい疲労感と体の重み…そういう力強く、爽やかな実感が、わたしの「分け入っても」の解釈であったのだが、山頭火の状況と照らし合わせると、どうもそうではないらしい。

金子さん曰く、

「青い山」というのは、希望の山じゃないんです。沈んだ山なんですよ。

…そうだったのか…

ただ、そういう気持ちで詠まれたものが、時代を超えて、当時の中学生にワクワクする気持ちを印象付けるというのがおもしろいではないか。

今後わたしがもっと人生経験を積んで、修行するような心持で山道を歩くようなときには、また違った印象、実感を受けるようになるかもしれないという興味もわいてくる。

作品だけをみたときの印象と、作者の状況などを踏まえた解釈と、まるで違ったとしても、どちらも間違いではない。

寧ろその違いを、いろいろな人の解釈と照らし合わせて味わうのも、鑑賞の醍醐味だろう。

改めて、作品を鑑賞するおもしろさと、俳句の奥深さを楽しめる、1冊だった。山頭火、放哉の入門としてももちろんオススメできる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?