「徳川四天王」井伊直政

■『朝日日本歴史人物事典』「井伊直政」

■『朝日日本歴史人物事典』「井伊直政」(朝日新聞出版)

戦国・江戸前期の武将。戦国大名今川氏の重臣井伊直親の子として遠江の井伊谷に生まれる。母は奥山親朝の娘。幼名万千代。永禄5(1562)年、父直親が讒言によって今川氏真に殺されたため各地を放浪し、天正3(1575)年、浜松城下で徳川家康に見いだされて仕えた。翌年早くも遠江の芝原における武田勝頼の軍勢との戦いで初陣。以来,直政の姿が、本多忠勝、榊原康政といった家康の旗本先手役と並んで先鋒の中にみられるようになる。天正10年の武田氏滅亡、さらに本能寺の変後の家康による甲州経略の際、武田遺臣の招撫に功があり、家康は武田遺臣120名を直政につけ、山県昌景の「赤備え」を継承させた。そのため,このあとの戦いでは旗や具足などを赤一色で統一した「井伊の赤備え」がみられた。同12年直政24歳のとき、修理大夫に任ぜられ、次いで同18年家康の関東移封に際し、上野国箕輪で12万石を与えられたが、これはこの時点での徳川家臣団の石高で最高であった。慶長5(1600)年の関ケ原の戦では、家康の4男松平忠吉の後見役を務め、福島正則と先陣を争う形で戦いの口火を切ったことが知られている。敵中突破を試みた島津軍を追撃し島津豊久を討ち取るが、その最中に銃撃を受けた。戦後の論功行賞で近江佐和山18万石が与えられたが、このときの傷がもとで、2年後没した。(小和田哲男)

(1)出自

藤原共資=井伊①共保…⑳直平 ┬㉑直宗─㉒直盛─女

└直満─㉓直親

‖─㉔直政

奥山ひよ(分家・奥山朝利の娘)

「国司として遠江国へ下向した藤原共資が、井伊谷(静岡県浜松市北区引佐町井伊谷)の井戸から生まれた共保を娘婿として遠江国に土着した。藤原共保は、生まれ故郷の井伊谷を本拠地として「井伊氏」と名乗った」とされるが、藤原氏の系図に「藤原共資」の名は無く、

説①:三国真人(まひと)の系図に「共資─共保」父子が載っている。

説②:相良氏系図に載っている。(井伊氏は近隣の横地氏と組む。)

説③:家紋の橘は、井伊荘の荘司・三宅氏の家紋である。

と、井伊氏は①三国氏(継体天皇の後裔)である、②相良氏(藤原氏)一族である、③三宅氏(天日槍、田道間守の後裔)である、と諸説ある。(史実の井伊共保は、赴任して式内・三宅神社を建てた三宅好用の子孫の娘と地元の井端谷篤茂の息子の子だという。)

出自はともあれ、井伊家宗主が今川了俊に率いられて九州の南朝遺臣討伐に出向き、討死して井伊宗家が絶えたので、新たに遠江国へ藤原宗信を呼んで、井伊家を再興したので、井伊氏は名実ともに藤原氏となった。(井伊道政は藤原宗信の子だという。井伊道政の娘の名は「駿河姫」と伝わるが、「駿河姫」は井伊道政の母の名であり、井伊道政の娘の名は「重子」だと思われる。)

★井伊谷写真館「井伊谷へ」

https://note.com/sz2020/n/nfb194425e553

★彦根井伊氏「井伊氏系図」

https://note.com/sz2020/n/n0df2f5d4d895

22代井伊直盛には娘しかいなかったので、井伊直盛が「桶狭間の戦い」で殉死すると、井伊直親が井伊家を継ぐが、誅殺され、井伊直政(当時は虎松)は、母・於ひよ(NHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』では、なぜか「しの」と変えられた)の再婚相手の松下家で育てられた。この松下虎松を召し抱えた徳川家康は、井伊氏の生き残りだと聞いて驚き、井伊家を再興させて「井伊万千代」と名付けた。

■『東照宮御実紀』

3年2月頃、御鷹がりの道にて、姿貌いやしからず只者ならざる面ざしの小童を御覧せらる。「これは遠州井伊谷の城主肥後守直親とて今川が旗本なりしが、氏真、奸臣の讒を信じ、直親非命に死しければ、この兒、三州に漂泊し、松下源太郎といふものゝ子となりてある」よし聞こし召し、直に召して、厚く育(はごく)ませられける。後、次第に寵任ありしが、井伊兵部少輔直政とて、「国初佐命の功臣第一」と呼ばれしはこの人なりき。

※『朝日日本歴史人物事典』には、

①「井伊谷に生まれる」とあるが、「祝田に生まれる」の誤り。井伊谷の龍潭寺に「出世の碑」があるので紛らわしい。(「出生の碑」ではない。)生まれたのは祝田の大藤寺(井伊直親の菩提寺。屋敷を寺にしたのであろう)である。

②「幼名万千代」とあるが、最初の幼名は「虎松」で、徳川家康の小姓になると、徳川家康に「万千代」と名付けられた。常に徳川家康のそばにいて、初陣の「柴原の戦い」(静岡県袋井市)の時、寝所で就寝中の徳川家康を襲った暗殺者(忍者)を倒したのが初手柄だという。

③「父直親が讒言によって今川氏真に殺された」とあるが、父・井伊直親は、讒言の弁明のために駿府の今川氏真の元へ行く途中の掛川市で、今川家臣に誅殺された。

(2)超スピード出世

井伊直政の超スピード出世の理由を、私は「徳川家康の側室・茶阿局の支援」だと思っているが、昔は「徳川家康の寵童だから」、今は「徳川家康の正室・築山殿の母親が井伊氏だから」という。(築山殿は誅殺された。そのような人物の身内であれば、出世できないと思う。)

井伊直政は気性が激しく、失敗した家臣を手討ちにするので「人斬り兵部」と称された。徳川家康の長男・信康(築山殿の子)も、反論する家臣はその場で斬り捨てたというから、同族だからか気性が似ている。徳川信康は切腹させられたが、実は切腹したのは井伊直政であり、井伊直政は、実は徳川信康だったので出世できたという異説がある。(井伊直政の跡を継いだのは、長男・直勝(直継)ではなく、次男・直孝である。この井伊直孝は徳川家康のご落胤とされる。)

まぁ、誰かの推薦があっても、本人に力がなければ出世できないわけで、

・浜松の浄土寺の守源(殊玄記室)について読み書きや学問を習った。

・外交が得意だった。藤原氏なので、公家の受けが特に良かった。

ということが、超スピード出世の理由であろう。

■ 龍潭寺9世・祖山法忍『井伊家伝記』

浄土寺守源、直政公え懇意の事は、松下源太郎、浜松住宅の節、浄土寺え御出入被成候にて、御手習等、被成候故、懇意に御座候。右、浄土寺守源、御指南申候事は、天正3年後、直政公、権現様え御出勤以後の事也。右守源は、直政公御立身の上、還俗致候様に被仰付候得共、還俗不致、乍出家、小納戸役、被仰付候て、上州箕輪、江州彦根迄参候。彦根にて、直政公、宗徳寺え被仰付、一生、御介抱被遊候。右、宗徳寺は、直政公実母「蘭庭宗徳大姉」の為に御建立故、「宗徳寺」と申し候由、承及申し候。

(【大意】守源は、浜松(東鴨江)の浄土寺の僧で、井伊直政が松下虎松と名乗って浜松(引間城の南門前)の松下屋敷にいた時の手習いの師であった。後に井伊直政は「還俗して家臣となれ」と命じたが断り、出家の身でありながら小納戸役として、箕輪(前橋)、彦根と井伊直政に従った。彦根に移ると、井伊直政は、母の菩提寺・宗徳寺(現在の天寧寺)を建てて住職にした。)

・「直政は小身なれど、天下の政道相成るべき器量あり」(小早川隆景)

・「天下無双、英雄勇士、百世の鑑とすべき武夫なり」(鍋島勝茂)

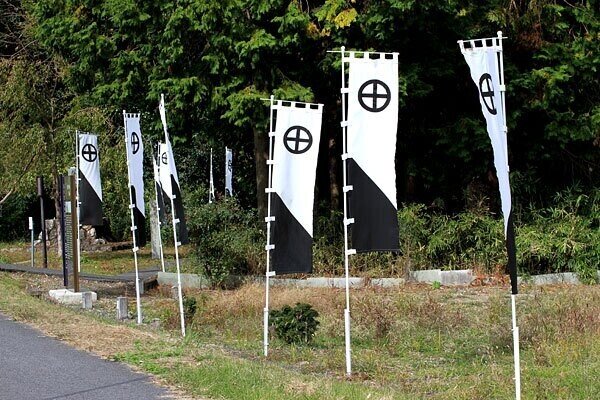

(3)「井伊の赤備え」

井伊直政のどこがすごいかと言うと、

・「徳川四天王」:酒井忠次、本多忠勝・、榊原康政、井伊直政

・「徳川十六神将」:「徳川四天王」+米津常春、高木清秀、内藤正成、大久保忠世、大久保忠佐、蜂屋貞次(または植村家存)、鳥居元忠、鳥居忠広、渡辺守綱、平岩親吉、服部正成、松平康忠(または松平家忠)の12人

であり、

①若いのに「徳川四天王」のメンバーである。

②「徳川十六神将」のうち、遠江人(外様)は井伊直政だけ。(あとの15人は三河人(譜代)。)

③外様で領国が与えられたのは、井伊直政のみ。

ということである。

武田氏が滅ぶと、「日本最強」と言われた武田軍の精鋭集団「赤備え」を井伊直政が引き継いだ。私が徳川家康であれば、やはり、井伊直政につけた。三河人(譜代)なら三河人(譜代)につけるが、甲州人(外様)なので、譜代ではない遠州人(外様)の井伊直政につけるよ。徳川家康は、「譜代にとらわれず、いい人材のみで理想の軍団を作ってみたい」と思っていたと思う。(井伊隊の人事権は、井伊直政にではなく、徳川家康にあったという。)

■『東照宮御実紀』

後年、石川数正が京都へ立ち去りし後、当家の御軍法を皆、甲州流に改め変へられし時、山県が侍共を御前に召し、「今度(こたび)、汝等を以て井伊直政に附属せしむ。前々の如く一隊赤備にして御先手を命ぜらるれば、若年の直政を山県に劣らざらん様に盛り立つべし」と仰せ付けられぬ。

武田の「赤備え」は、日本最強の軍団であるので、誰もが欲しがったようだ。特に榊原康政は、自分に与えられなかったことを悔しく思い、井伊直政に会ったら刺し違えようと思って、酒井忠次に今生の別れを告げに行くと、酒井忠次は激怒し、「徳川家康の心が分からぬのか。徳川家康は「赤備え」を私にくれると言ったが、断って「まだ若い井伊直政に」と進言したのだ。井伊直政を殺したら、お前の一家を私が串刺しにする」と言ったという。

■『武功実録』

甲斐の一条、土屋、原、山県が組の者共は、おほかた井伊直政が組になされ、「山県昌景が赤備いと見事にて在し」とて、直政が備をみな赤色になされけり。

この時、「酒井忠次に甲州人を召しあづけられんとおぼしめせども、それより若輩の直政を引き立てむが為に、彼に附属せしむ」と宣ひければ、忠次承り、「仰の如く、直政、若年なれども臆せし様にも見え侍らねば、かの者共附け給はゞ、いよいよ勉励せん」と申す。

その比、榊原康政、忠次が許に来り、「甲州人を半づゝ引分て、われと直政両人に付らるべきに、直政にのみ預けられしは口惜くも侍るものかな。康政、何とてかの若輩ものに劣るべきや。此後、もし直政に出合ば指し違へんと思ひ、今生の暇乞に参たり」といへば、忠次、「さてさて、御事はおこなる人哉。殿には我に預けむと宣ひしを、我勧めたてまつりて直政に附しめし也。さるを聞分ずして率爾の挙動もあらば、殿へ申すまでもなし。汝が妻子一族をみな串刺しにしてくれんずものを」と以の外にいかり罵りけるとぞ。

その後、榊原康政は、井伊直政と無二の親友になり、「徳川家康の心を知るのは自分と井伊直政だけだ」と言った(『武備神木抄』『名将言行録』)。

「大御所の御心中を知る者は、直政と我計(ばか)りなり」(榊原康政)

ちなみに、「井伊の赤備え」のデビュー戦は「小牧・長久手の戦い」である。

(4)「関ケ原の戦い」と死

「関ケ原に戦い」では、先陣が福島正則と決まっていたにもかかわらず、井伊直政は、「徳川(松平)が先陣でなければ」と、松平忠吉を連れての「抜け駆け」によって戦闘が開始されたとされているが、「抜け駆け」は軍規違反で処罰されるはずであるが、処罰されていない。史実は、福島隊の宇喜多隊に向けた銃撃によって戦闘が開始された。

島津の中央突破を「見過ごせない」として、退却する島津軍を追撃し、島津豊久(島津義弘の甥)を討ち取り、更に追撃して島津義弘に追いつき、「討ち取れ」と命令した瞬間、柏木源藤に足を狙撃され、落馬した。そして、その傷が原因で亡くなった。

井伊直政の戦いというと、「井伊の赤備え」のデビュー戦である「小牧・長久手の戦い」や「関ケ原の戦い」の「抜け駆け」がよく語られますが、私は、天正18年(1590年)の小田原征伐で、唯一の戦い、小田原城「篠曲輪」に攻め込んだ話が好きです。「篠曲輪」へ行ってみたいけど、場所は特定されていないようです。

★参考記事:野田浩子『彦根歴史研究の部屋』

「史料に登場する井伊直政の足跡 小田原の陣唯一の戦闘地「篠曲輪」」

https://hikonehistory.hatenablog.com/entry/2018/09/06/164756

記事は日本史関連記事や闘病日記。掲示板は写真中心のメンバーシップを設置しています。家族になって支えて欲しいな。