足関節基礎〜ラングハンセン分類〜

こんにちは!

理学療法士のしゃけさんです!

前回は足関節疾患のレントゲンの基礎的な見方について記事を書いたので、今回は足関節の果部骨折の分類について記事をまとめてみました!

足関節疾患が苦手な方は是非見てください!

この記事で得られる知識

・ラングハンセン分類とはなにか分かる。

・レントゲンから受傷時の関節へのストレスの

予測ができるようになる。

・ラングハンセン分類から簡単な予後予測がわ

かる。

ラングハンセン(Lauge Hansen)分類

ラングハンセン分類は足関節骨折の分類方法の一つで、受傷機序に基づき骨折のパターンを大きく4つのタイプに分類します。

タイプの特徴としては

最初の用語が「足部の肢位」

次の用語が「距骨に加わる外力の方向」

を示します。

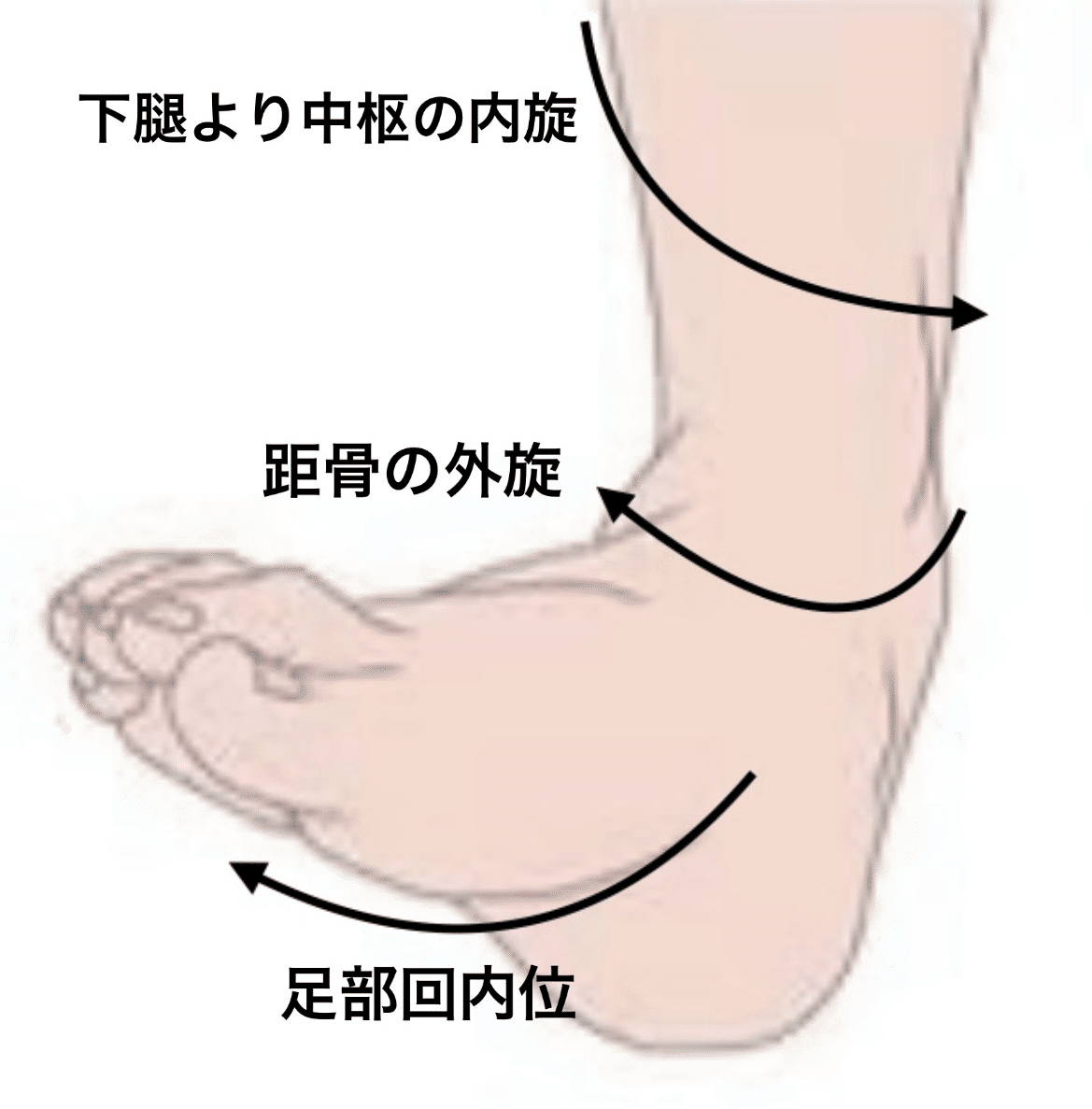

・SER損傷:Supination-external rotation

(回外-外旋)

果部骨折で最も多い

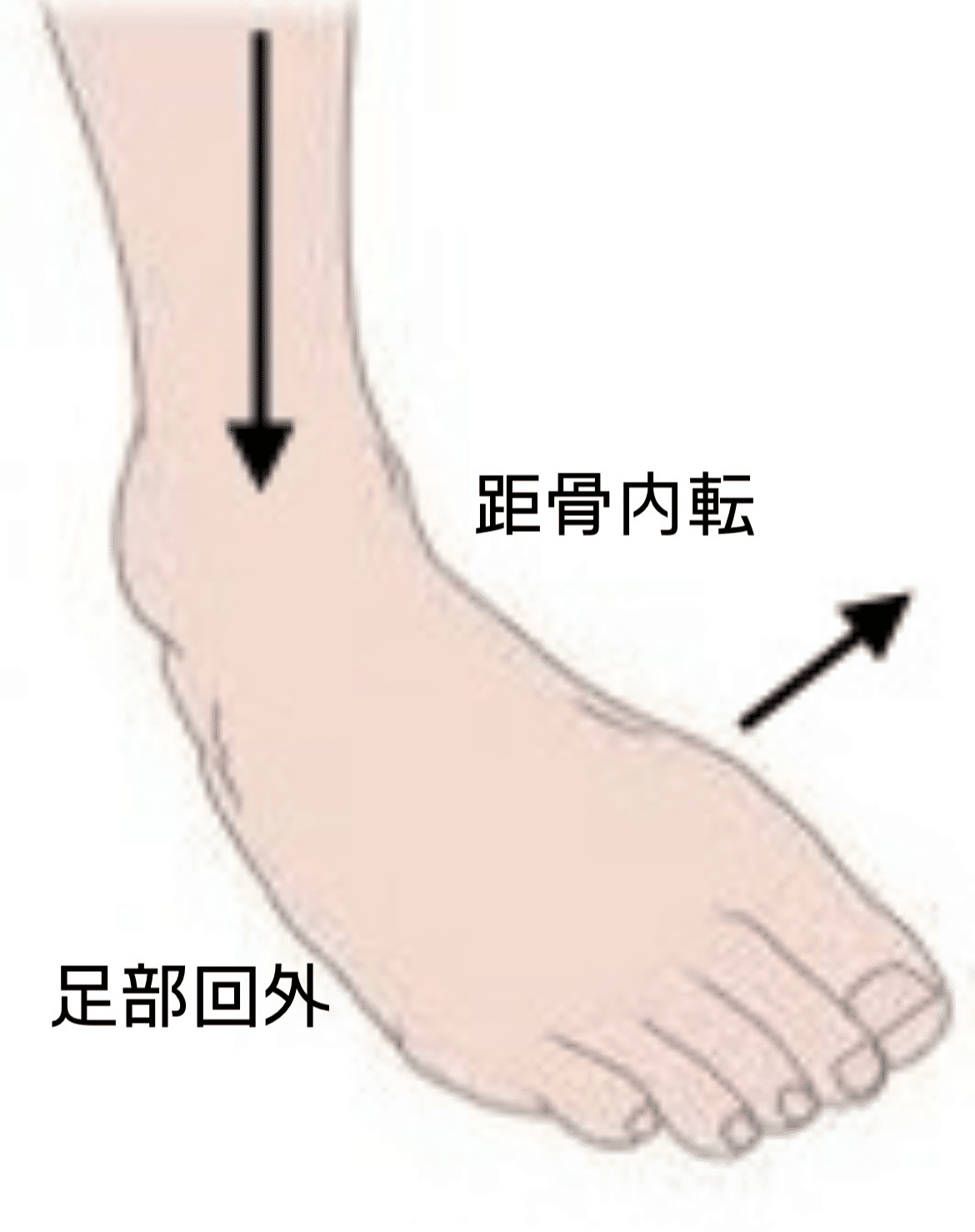

・SA損傷 :Supination-adduction

(回外-内転)

果部骨折では重症度は低め

・PER損傷:Pronation-external rotation

(回内-外旋)

※Ⅲ~Ⅳ型は予後不良

・PA損傷 :Pronation-abduction

(回内-外転)

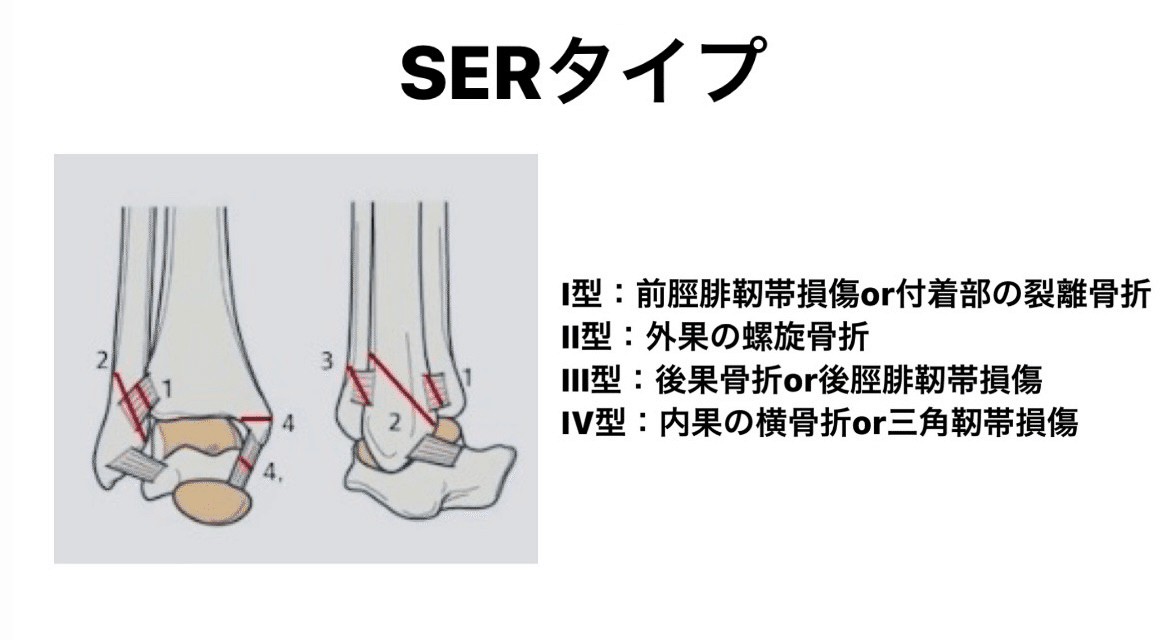

SERタイプ(回外-外旋)

足部が回外位に固定され、下腿より中枢が内側に捻れ、距腿関節内で距骨に外旋力が加わって生じる。(果部骨折で最も多い)

Ⅰ型:前脛腓靭帯損傷or付着部の裂離骨折

SERタイプでは距骨の外旋により腓骨を外側に押してしまうため脛腓間に離解ストレスが加わり、まず脛腓靭帯損傷もしくは付着部の裂離骨折が生じる。

Ⅱ型:外果の螺旋骨折

脛腓靭帯が損傷した後、さらに距腿関節の外旋ストレスが増加し、外果に強力な回旋ストレスが加わることで螺旋骨折を生じる。

Ⅲ型:後果骨折or後脛腓靭帯損傷

距腿関節の外旋力のさらなる増加で後果や後脛腓靭帯へのストレスが増加し後果骨折もしくは後脛腓靭帯の損傷を生じる。

Ⅳ型:内果の横骨折or三角靭帯損傷

距腿関節の外旋力がさらに増加することで、距骨に付着する三角靭帯が伸張され、内果の横骨折もしくは三角靭帯損傷を生じる。

三角靭帯の強度が強い場合は内果の横骨折を生じやすく、三角靭帯の強度が弱い場合は三角靭帯損傷を生じやすい特徴があります。

基本的にはⅠ型から順番にIV型まで損傷される。

SERタイプの特徴的な所見は外果の螺旋骨折で、他のタイプでは外果の螺旋骨折を生じることは無い。

SAタイプ(回外-内転)

足部が回外位に固定され、距腿関節内で距骨に内転力が加わることで生じる。

Ⅰ型:LCL損傷or距腿関節面で外果の横骨折

足部の回外と距骨の内転力によりLCLが伸張され損傷する。LCLの強度が弱い場合はLCL損傷を生じ、強度が強い場合はLCLが外果を牽引し外果の横骨折を生じる。

※SERタイプでは距骨の外旋を生じるため、同じ足部回外ストレスでもLCLは弛緩状態にあるため損傷しにくい。

Ⅱ型:Ⅰ型の損傷+内果の斜骨折or垂直骨折

距骨の内転により内果と距骨が衝突し、内果の斜骨折もしくは垂直骨折を生じる。

SAタイプの特徴的な所見としては距骨の内転による骨衝突での内果の斜骨折or垂直骨折で、他のタイプでは内果の斜骨折や垂直骨折は生じることは無いと言われています。

SAタイプは重症度としては高くないと言われていて、リハビリもスムーズに進むケースが多い印象ですね!

PERタイプ(回内-外旋)

足部が回内位に固定され、下腿より中枢が内方に捻れ、距関節内で距骨に外旋力が加わることで生じる。(Ⅲ~Ⅳ型は予後不良)

I型:内果の横骨折or三角帯損傷

足部の回内に距骨外旋が加わることで三角靭帯が強く伸張され損傷する。

三角靭帯の強度が強い場合は内果が横骨折し、強度が弱い場合は三角靭帯が損傷する。

Ⅱ型:前脛腓靭帯損傷

さらに距骨の外旋力が増加すると、SER型と同様に腓骨が外側に押し出され脛腓間の離解ストレスが加わり、前脛腓靭帯を損傷する。

Ⅲ型:骨間膜損傷と腓骨中部の螺旋骨折or斜骨折

ここからは予後が不良と言われています。

足部回内と距骨の外旋による強力な回旋力が加わることで腓骨骨幹部に螺旋骨折もしくは斜骨折を生じる。そのため、骨折部より遠位の骨間膜も同時に損傷してしまう。

骨間膜には後脛骨筋や長趾伸筋、長母趾伸筋が付着するため、それらの組織も同時に損傷してしまいます。そのため、中々痛みが取れなかったり可動域制限が残りやすかったりなどの機能不全を引き起こしやすいと言われています。

Ⅳ型:後果骨折or後脛腓靭帯損傷

距骨の外旋力が最大に強くなると後脛腓靭帯の損傷もしくは後果骨折を生じます。

後脛腓靭帯の強度が強ければ後果が牽引力が増加し後果骨折となり、後脛腓靭帯の強度が弱ければ後脛腓靭帯損傷を生じやすいと言われています。

PERタイプの特徴的な所見としては腓骨骨幹部の螺旋or斜骨折で、他のタイプでは見られることはありません。この所見が見られた場合は予後不良のため、リハビリでは注意が必要になります。

※骨間膜損傷の身体所見では骨間膜周囲の疼痛や足趾の運動に伴う長趾伸筋や長母趾伸筋付着部の疼痛が見られることが多いです。

PAタイプ(回内-外転)

足部が回内位に固定され、距腿関節内で距骨に外転力が加わることで生じる。

I型:内果骨折or三角靱帯損傷

PAタイプでは足部回内と距骨の外転により三角靭帯への張力が増加し、まず始めに内果の横骨折もしくは三角靭帯損傷を生じます。

三角靭帯の強度が強い場合は内果の横骨折を生じ、三角靭帯の強度が弱い場合は三角靭帯損傷を生じやすいと言われています。

Ⅱ型:前・後脛腓靭帯損傷or後果骨折

三角靭帯損傷や内果骨折により外反制動が弱くなり、距骨の外転力がより増加すると、腓骨が外側に押し出され前脛腓靭帯や後脛腓靭帯の損傷もしくは後果骨折を生じます。

脛腓靭帯の強度が強い場合は後果骨折し、脛腓靭帯の強度が弱い場合は脛腓靭帯損傷を生じます。

Ⅲ型:脛腓帯結合部レベルでの腓骨斜骨折

距骨外転により距骨と腓骨が衝突することで脛腓靭帯結合部レベルで腓骨の斜骨折を生じます。

PAタイプの特徴的な所見としては脛腓靭帯結合部レベルでの腓骨の斜骨折です。

SERタイプの外果螺旋骨折と場所が似ていて見間違えやすいのですが、PAタイプは斜骨折なので骨折線に注意する必要があります。

ここまででラングハンセン(Laugh Hansen)分類の解説は終わりになります。

結構内容が重複したような言い回しが多く、長い解説になってしまった気もしますが、、🙇♂️

果部骨折の骨折タイプから分かる受傷前予測

果部骨折の全体印象としては距骨外旋を生じるSERタイプやPERタイプでは、元々距腿関節の不安定性があるケースが多く、距骨の内転や外転により骨の衝突を生じるSAタイプやPAタイプでは、元々距腿関節の遊びが少ないケースが多い印象があります。

まとめ

ラングハンセン分類は4つのタイプに分かれ、それぞれにⅡ〜Ⅳの型に分かれる分類で、受傷時の足部の肢位と距骨の運動方向で大きく分類され、その重症度により型が決められています。

ラングハンセン(Laugh Hansen)分類は上記で説明したPERタイプのⅢ型〜IV型は予後不良という報告だったり、Pronation(回内)タイプはSpina-tion(回外)と比較し予後不良であるといった報告もあり予後予測の評価に利用でき、さらにレントゲンからどのようなストレスで損傷したかの予想もできるため、治療プランの立案にも役に立つという非常に重要な分類なんです!

以上で今回の記事を終わりにしたいと思います!

少しでも参考になった!という方は是非スキ・フォローよろしくお願いします🙇♂️

Instagramでも有益な情報を投稿していますので是非フォローお願いします!