日本を再確認できる本 #3

「日本を再確認」な3冊目はまたググッとベクトルを変えて東洋医学〜整体の本です

ここ最近はヨガも普通に巷に定着し、漢方なども含めて東洋医学は自分の周囲にも定着しているように思っていたんですが、昨年からの新型コロナ禍以降、報道を中心に一気に世界中の人たちが西洋医学的な考え方になってしまったように感じてます。この、あまりに一方的な西洋医学的対処のみを軸とした捉え方に違和感を覚えてます。何事も一方的なのは良くない。どちらかに暴走しているときは、もう一方を見直す必要があると俺は思います。

西洋医学の良さももちろんあります。ざっくり分かりやすく西洋医学と東洋医学の特徴を引用説明すると

■西洋医学

体の悪い部分に、投薬や手術などの方法によって直接アプローチして治癒させていく医療

比較的短時間で治療できるが体に負担がかかる

■東洋医学

体の不調を、そのきっかけとなった部分〜内側から、鍼灸・按摩・漢方などにより根本的に治していこうとする医療

時間がかかるが体への負担は少ない

(専門学校の記事から抜粋 https://www.iken.ac.jp/column/column_28.html )

西洋医学的な捉え方はもう現在日々話題になっているように、治療薬からワクチンから、自らの身体の力ではなく、投薬による形で戦おうというものなのはご存知の通りです。でも例え投薬や手術だとしても、最終的には自らの体力であり免疫力が頑張ってくれないと病は治癒しません。新型コロナ自粛が一年になり、「運動を怠っていた人が自宅で転んで骨折した」なんて話を最近いくつか聞きましたがまさにそれこそ本末転倒。その骨折の治療をすることで免疫も弱まり、コロナに限らずいろんなウィルスに感染する可能性を自ら高めてしまっている訳です。結局どちらか一方が大事な訳ではなく、バランスが大事な訳です。つまりここでも二項択一ではなく二項同体だと捉えることが大事じゃないかなと思う訳です。

そんなもう一方の東洋医学の中の日本代表的なものが「整体」です。その、日本における整体の第一人者、野口晴哉氏が記した本を紹介しておこうと思います。

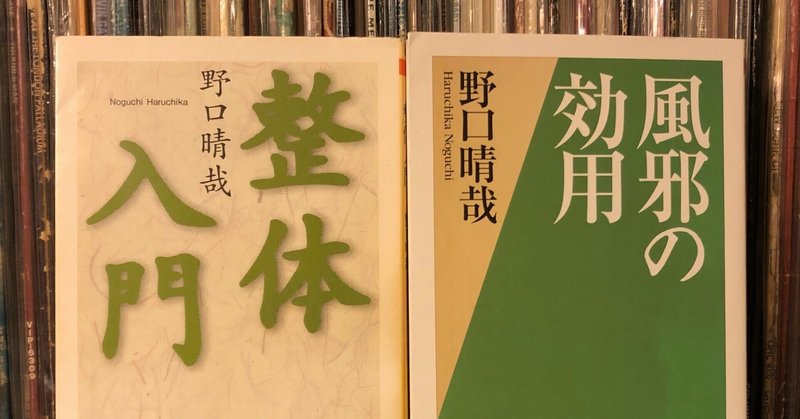

「風邪の効用」1962年

「整体入門」1968年

野口晴哉著

そもそもの出会いはBRUTUSの「危険な読書」という特集の中で、女優の片桐はいりさんがこの「風邪の効用」という本を紹介していたのがきっかけだ。彼女はこう紹介していました。

「自分の中の医学の常識がガラガラと崩れ去った一冊。

40代後半でダンスを初めてから、禁酒したり食べ物に気をつけたり、ヨガをしたり、体は自分なりに気遣ってきたつもりなんですが、なぜか最近風邪を引くようになったことに気づいて、落ち込んでいたら友人がこの本を薦めてくれました。『風邪は治すのではなく体を経過させるもの』で、人間は心身の偏り、疲労が限界に達したとき、それを調整すべく、自律作用として風邪をひく、というのに目から鱗がボロボロこぼれ落ちたのを覚えています。それからは風邪をひいたらラッキーだと思うようになりました。」

もうこれで基本は説明されちゃってますね。この、「風邪は治すのではなく体を経過させるもの」というワードに惹かれて自分もこの本を買いました。それが2017年。それまでも俺はあまり風邪をひく人ではなかったんですが、たまに引くと二週間くらい鼻なり喉の後遺症が残る人でしたが、この本を読んでから4年、俺はまともな風邪を引いてません。多分あれは風邪だったかな?というのはもちろん年に数回ありますが、二、三日もあれば風邪が「通過」するようになりました。

。。。とこれだけだとなんか怪しい感じがしちゃうかも?なので(笑)、野口整体の、俺が把握した概要くらいは説明しておきましょう。

「整体」の基本はタイトル通り「整体入門」に詳しく、「風邪」をどう捉えるべきか?ということは「風邪の効用」に詳しいです。脊椎動物である人間はもちろん全身に骨が張り巡らされてる。そのバランスが疲れや気分などで傾いたり崩れたりします。日頃の姿勢にも左右されます。それを野口氏は「体癖」と呼んでます。それは氏が生み出した体重計の進化系、体量配分計を使って分析ができるそうです。「整体入門」には各自の症状に合わせた活元運動と呼ばれる整体体操や体癖修正の方法なども写真と共に紹介されてます。かなり具体的で

「疲れると腰が痛む人」

「頭が疲れやすい人」

「眼の疲れた人」

「寝付きの悪い人」

「泌尿器の調子の悪い人」などから

「食欲が止まらない人」

「食べても太れない人」

あと、季節性の体調の変化に対しての体操方法なども具体的に説明されてます。

風邪を引いた場合、消化器系(胃腸など)の変化を伴う場合は脚湯(膝まで浸かる)、喉の痛みなどの風邪の場合は足湯(くるぶしまで)。それぞれ湯温が何度くらいでどのようになれば良くなってくるか?などの具体策も細かく記されています。

体癖も12種類にまで分けられていて、体癖と性格がどれだけリンクしているか?も解説されてます。

そしてそれぞれに頚椎何番をこうすればいい、胸椎のどこをどうすればいい、鳩尾(みぞおち)をどうすればいい、とこれまた具体的です。もちろんその実践は難しいので注意点も事細かく記されてます。自分ももちろん覚えきれないので、何か気になる症状があった時にこの本を開いてその体操を試してみる、と言うことをしてます。

。。。この様に本を読んでいくと、この「野口整体」と言うのは、人体の傾向を統計学的に体系化した現代的、ある種科学的な医学だなと分かります。相手が癌であっても、こう言う気の流れ、骨の傾向が出てくるから、苦しくても頑張って愉気(ゆき)をしていくと治癒こそしなくても悪化を防げて長生きできた話も出てきます。が、まあそこらへんまで行くと「信じるも信じないもあなた次第」な領域ですが、、、

そもそも「病は気から」と言う言葉は皆さんご存知な様に、「気」と言う、西洋言語に翻訳できない概念が我々日本語の中には溢れてます。「元気」「活気」「その気になる」「気おくれ」「気があう気が合わない」「気がない」「天気」「気配」「気遣い」「気取り」「気が乱れる」。。。。枚挙にいとまがない。整体も紛れもなく「気」を軸に置いたものです。なので呼吸法も重要なポイントになります。あ、そもそも「呼吸」ってその文字の通りまず吐いてから吸うのが正しい呼吸だと知ってましたか?小さい頃からどうしても「吸って〜〜吐いて〜〜〜」と言われることが多かったので俺は勘違いしてましたが、正しくはまず吐いてそのあと吸うんです。そう言う深呼吸を時々するだけでも体調が変わってきますよ。

一方西洋医学的になると体の分析は「物質・成分の話」になります。ドーパミンがどう、アドレナリンがどう、など、結果として分泌された物質の解説には便利ですが、それだけでは生命の謎に迫ったものにはなりません(と俺は思ってます)。ましてや日々生活して行く上ではそんなに役に立ちません。「あ、今あのおじさんは**を分泌してるな」なんて分析は日常しないでしょ?そもそも命の有無は未だに西洋科学では説明できないんです。西洋医学のメリットと共に限界もある。もちろん東洋医学も万能ではないでしょうし限界もあるでしょう。だから何度も記す様に「バランス」なんですよ」

最初にも記した様に、新型コロナ禍の現在は、西洋医学的な社会になりすぎていて非常にバランスが悪いと思います。「病は気から」と言う意味においても「気」が悪いが故に、発症しなくて済んだはずの人が発症しちゃってる側面もあるはずです。この本にも例が出てましたが、「転んで怪我をして、最初は気にしてなかったのに、血が出てることに気づいた瞬間流れる血の量が増える」様なことは日々あるわけですから。風邪で熱が出るのも慌てて解熱薬などを使うのは良くないと野口氏は言います。熱が出るのは身体が頑張って体質を整えてくれてるところなんだと。同様、悪いものを食べて吐くのは胃腸が元気な証拠、下痢をするのは腸が元気な証拠なんだと。そこで慌てて薬を飲むと、せっかく頑張ってくれてる内臓を逆に頑張れない様にしてしまう、と。この捉え方だけでも自分は目から鱗でした。

街を歩いててすれ違う人の歩き方、姿勢、そして表情を見ていると、「あぁこの人あまり体調良くないだろうな」「腰を壊しそうだな」「老けるのが早そうだな」と思う人がいます。実際友人知人でも腰をやったり、病がちだったりする人はそもそも姿勢が悪い場合が多いです。そうしたちょっとした日頃の自分の身体への気遣い、薬に頼りすぎない生活を気をつけるのは本当に大事だと思いますよ。。。と自分に言い聞かせながら今日も、頑張ってくれてる自分の身体に感謝しようと思います。

よろしければサポートをお願いします!収益はSWING-Oの更なる取材費に使わせていただきます!