萌え要素ってなんですか?──ラノベ文学としての『とらドラ!』

こんばんは~

ここ一ヶ月くらい『とらドラ!』を何回も観たり読んだりしているのですが、『とらドラ!』、実に面白い!(湯川学)

しかしあまりにも面白すぎるのでちょっと怖くなってきた。面白いだけでもありがたいのに、萌えもあるとか贅沢すぎる。贅沢すぎて誰かに怒られちゃうんじゃないか?

そこで、この記事では『とらドラ!』においてあまりにも調和しすぎている「深み」と「萌え」の二側面について、色々と適当言いながら分析していこうと思います。よろしくお願いします。

【注意事項】

・若干本編のネタバレあり。原作、アニメを知らなくても十分読めるようになっていますが、一度アニメだけでも通しで見ておくとより楽しめるかもしれません。というか是非見てほしい。最悪この記事は見なくてもいいので『とらドラ!』は見てください。Primeとかdアニとかにあると思います。全25話。

・便宜上これより後の文章は常体(~だ、~である)で書いてます。偉そうになって申し訳ない!

・表題の「萌え要素ってなんですか?」はアニメ『らき☆すた』の高良みゆきさんのキャラソンタイトルから取っています。みなさん『らき☆すた』をどうぞよろしくお願いします。

はじめに ──アニメ・ラノベ批評の是非について

表題から「ラノベ文学」とかいう鼻につくワードを持ち出してしまったが、少しだけブラウザバックを待っていただきたい。

確かに、インターネットでアニメやラノベについて胡散臭い主張をこねくり回すのは通常避けるべき行いだと思う。

ネットには自分の好きな作品がそういう「頭いいアピール」とも取れる行為に利用されるのを嫌う人が多いし、そういった場で主張を展開すること自体そもそも空気の読めない行為だと言うこともできる。

事実、ネットに書き込まれる批評には「頭いいアピール」以上の何かではないものも多いし、ハルヒコピペが悪名高いものとなって久しい今のインターネットで「逢坂大河の文学性はですねwwww」などとでも語り出そうものなら一瞬で袋叩きにされてしまうことだろう。

しかし、ときにネット上の誰が書いたとも分からぬ文章が作品への新たな視点を開いてくれることもまた事実だと思う。

あるアニメを初めて観た時の「原体験」のような経験が何ものにも代えがたい輝きを持っている点については自分も同意するところだが、一方で批評のようにキショい概念を持ち出してくることではじめて見えてくるものだってあるのではないだろうか。朝比奈みくるの文学性だって、萌えのメタファーとしての長門だって、場合によっては見えてくるのではないだろうか。場合によっては。

だから、この記事の中で色々と気取った概念が持ち出されることについても、鼻につくかもしれないが、哀れなアニメアイコンのやることだと思ってここはひとつ大目に見てほしい。

本記事では、まず『とらドラ!』(以下「とらドラ」と呼ぶ)が文学的性質を備えた作品であることを示す。

一方で、この作品は一つのライトノベルでもあり、ラノベ的な「萌え要素」を備えていることにも触れる。

最終的に、文学的な性質を備えるとらドラにおいて「ラノベっぽさ」あるいは「萌え」がどのような積極的役割を果たしているのかを明らかにすることで、文学において「萌え」の持つ可能性の一つを提示する。

1.『とらドラ!』の持つ文学性

というわけで、本章ではまずとらドラの文学性について検討する。

しかし、ある作品が文学性を持つとはどういうことだろうか。

これはやはり、作品が文学的な性質を備えているということだろう。

では文学とはなにか。僕たちが「文学」という言葉を聞くと白黒のジジイが書いた謎の文章を思い浮かべがちだが、ジジイが書けばたちまち文学になるわけではない以上、やはり何らかの形で別の定義を与える必要があるだろう。

文学は伝統的には「文章による芸術」として定義されてきた。しかし、そもそも「芸術」というもの自体がふわふわした概念であるため、芸術の一種である「文学」も大変ふわふわした感じに理解されている。

だが現実に文学というジャンルが成立している以上、「これは文学である」や「これは文学ではない」といった判断を下す何らかの基準のようなものが(ふわっとでも)存在していることは確かだろう。(なお、ここでは純文学という狭義の「文学」よりむしろ、純粋にエンタメ的なものと対比される広義の「文学」の方を想定している)

本章の目的であるとらドラの文学性を論ずるためにも、まずは文学と非文学との比較によってこの基準をざっくりと掴む。

①まず文学を見る。

さびしさは鳴る。 (綿矢りさ『蹴りたい背中』)

文学っぽい!(この一文から始まる『蹴りたい背中』という小説は芥川賞を受賞しており、当然紛れもなく「文学」である。)

②続いて非文学を見る。

東京タワーは高い。

うーん……

さて、①が文学であり②は文学ではないということはなんとなく言えそうだが、①と②では何が異なっているだろうか。

それは言葉の組み合わせである。

②における「東京タワー」という主語と「高い」という述語の組み合わせは日常的なもので、「東京タワーは高い」といういたって普通の事実を表す文章を作り上げる。

一方、①における「さびしさ」という主語と「鳴る」という述語の組み合わせは全然日常的ではない。ふつうさびしさは鳴らないからだ。ここにひとつの文学が生まれる余地がある。

そして、あえてこのような組み合わせを持ち出す行為は「さびしさとは鳴るものである」という一種の主張を含んでいるとも言えるだろう。

つまり、①を文学たらしめているもの、すなわち「文学」という言葉のふわっとした定義は

・何らかの主張を持っていること

・日常的ではない言葉遣いを用いていること(言語表現上の工夫)

の二つと言えそうだ。ここまでわかれば、とらドラが文学であるかどうかの判断もできる……気がする!(ふわふわ)

【『とらドラ!』の主張】

ではとらドラという作品のもつ主張(≒テーマ)とはなんだろうか。

それはアニメ、小説に共通する最初の語りによく表れている。

この世界の誰一人、見たことがないものがある。

それは優しくて、とても甘い。

多分、見ることができたなら、誰もがそれを欲しがるはずだ。

だからこそ、誰もそれを見たことがない。

そう簡単には手に入れられないように、世界はそれを隠したのだ。

だけどいつかは、誰かが見つける。

手に入れるべきたった一人が、ちゃんとそれを見つけられる。

そういうふうになっている。(竹宮ゆゆこ『とらドラ!』)

ここでいう「それ」が何なのかは作中では明言されないが、「それ」は明らかに作品に通底するテーマと関係していそうである。

この文章によれば「それ」は誰も見たことがなく、また隠されており、とにかく簡単には見ることができないようだ。

ところで、この作品には「簡単には見る(知る)ことができないもの」がもう一つ登場する。それは「相手がどんな人間であるか」ということである。

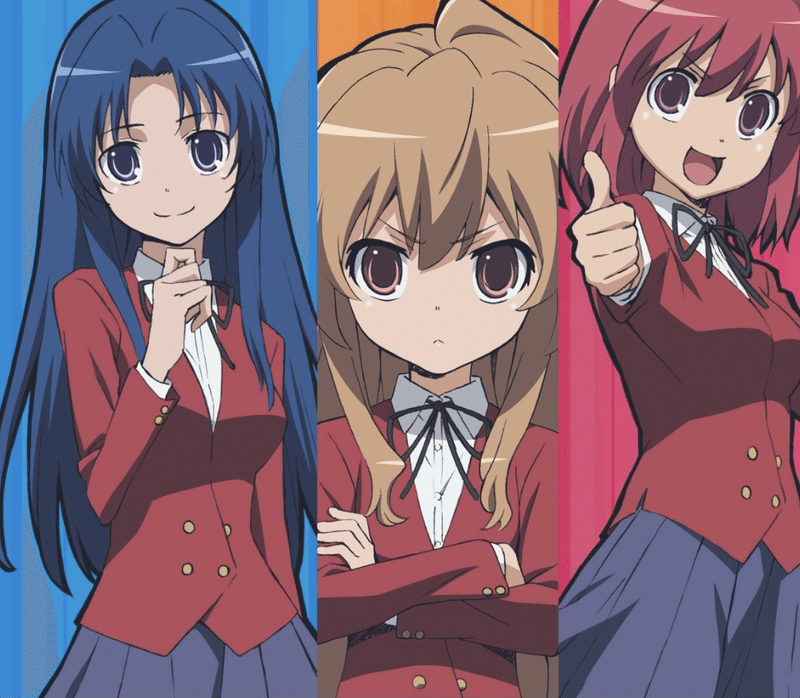

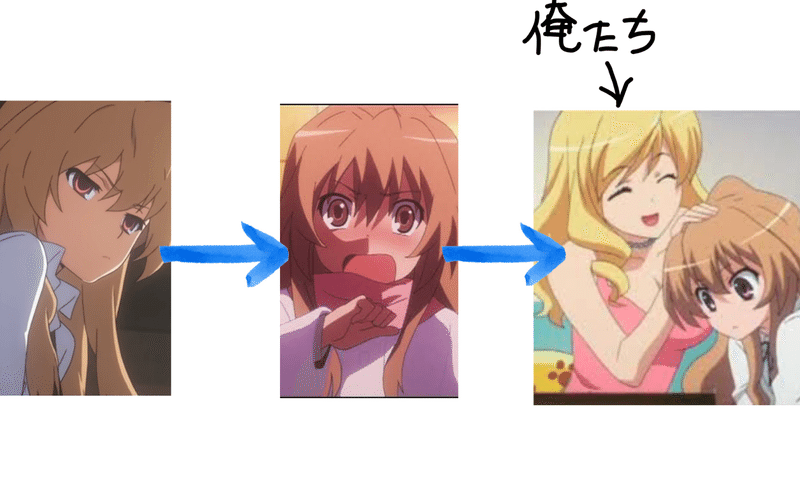

とらドラには逢坂大河(中央)、櫛枝実乃梨(右)、川嶋亜美(左)という三人のヒロインが登場するのだが、その誰もがとんでもない地雷、もとい一筋縄では理解できない複雑な性格をしている。主人公の高須竜児は三人のヒロインを「こいつはこういう人間だ」と分かった気になっては裏切られ、また分かっては裏切られ…ということを繰り返しながら、だんだんとその本質を理解していくことになる。非常に不憫である。

そのため、「分かり合う」ということはこの作品における重要なテーマの一つである。「それ」が何なのかはわからないが、おそらくそれは一筋縄ではいかない「分かり合い」を通して初めて手に入れることができるようなものだろう。

作中における様々なエピソードを見てみても、やはりそれらは「分かり合うことの難しさ」というテーマのもとにひとつの統一を持っている。

これは、文学の第一の条件である「何らかの主張を持っていること」をとらドラが満たしていることの証左だと言えるのではないだろうか。

【『とらドラ!』の表現】

もう一つの「言語表現上の工夫を持っているか」という点についても同じことが言える。

その工夫が最もはっきりとした形で表れているのは「ドラゴン泰子」という短編だ。

この短編でスポットが当たる高須泰子↑というキャラクターは主人公の母親であり、望まぬ妊娠によってできた主人公を出産するため高校生にして家を飛び出している。

「ドラゴン泰子」でスポットが当たっているのは妊娠して間もなく熱を出した時期の泰子であり、そこに友達が見舞いに来るのだが、そのときの様子が全て友達の視点から、それも心情描写をほとんど入れずに語られる。その終わりの部分を抜粋する。

長袖Tシャツの布地の下で、泰子のすべてはゆるやかに、丸く、たわわに実っていた。

泰子の水と、私のためのジュースを持って、おばさんが部屋に入ってくる。にこやかに私に何事か話しかけ、そして眠り始めた泰子を見て、すこし、息をつめたのが分かった。 (竹宮ゆゆこ『とらドラ・スピンオフ3!』)

約7ページにわたる本文のすべてがこの調子で、友達の視点から見た泰子の様子以外のことがほとんど描かれない。というか、そもそも泰子が妊娠していることすら明言されず、我々はそれすらも間接的な描写から推し量る必要がある。これやってくるラノベすごすぎる。

これは、たとえば物語論という分野においては外面焦点化(=外的な側面を描写すること)に分類されるような表現技法であり、内面、つまり心情を一切描写しないことによってかえって想像力をかき立てる表現となっている。

とらドラはこのような表現上の工夫が本編のいたるところに見られる。そのため、やはり文学のもう一つの条件である「言語表現上の工夫があること」を満たしていると言えるだろう。

つまり「CLANNADは人生」であるように「とらドラは文学」なのである。(ほんとか?)

2.『とらドラ!』の持つラノベ性

さて、僕たちはこれまでとらドラは文学であることを明らかにしてきたわけなのだが、とらドラは文学である前にひとつのライトノベルでもある。

このことはくどくど説明するまでもないことだろう。とらドラはそもそもラノベとして出版されているし、派手な設定を持った萌えキャラたちがヒロインとなっていることもめちゃめちゃラノベっぽい。

メインヒロインの逢坂大河はロリでツンデレの典型的な釘宮ヒロイン。

サブヒロインの櫛枝実乃梨は天真爛漫な元気少女。

同じくサブヒロインの川嶋亜美は裏表のある腹黒美少女として描かれる。どのキャラクターも非常に萌え~でラノベ的だ。

3.「萌え」あるいは「ラノベっぽさ」と「文学」

繰り返しになるが、とらドラは一定の文学性を備えた作品である。そして、とらドラはまずライトノベルでもあり、ラノベというものは得てして「萌え」と結びつくものである。

しかし、「萌え」と「文学」という取り合わせは、それだけを見るとミスマッチであるようにも思える。我々が文学と聞いて思い浮かべるのは白黒のジジイが書いたなんかいい感じの物語であって、萌え萌えな女の子たちが繰り広げるキャッキャウフフな物語ではない。

にもかかわらず、とらドラの中では萌えと文学のどちらかが浮いた要素にはなっておらず、見事に調和しているように思われる。

では、このとらドラという文学的作品において「萌え」はどのような役割を果たしていたのだろうか。あるいは、この作品において「萌え」はせいぜい萌え豚を満足させる程度の役割しか果たしておらず、それゆえ萌えに興味のないそれ以外の受け手にとっては余計な「装飾品」でしかないようなものだったのだろうか。

こととらドラに関しては、そうではないと自分は考える。

それを論じるためには、一度述べたこの作品の主張(テーマ)に戻る必要がある。

さて、1章で述べたように、この作品のテーマのひとつは「分かり合うこと」であった。

作中の様々なエピソードは「分かり合うことの難しさを描く」という一つの目的のもとにまとめることができ、その経験を通してキャラクターたちは物語冒頭に示されていた「それ」を手に入れるのである。

そしてそのテーマを描くため、作中には「複雑な性格を持ったヒロインたち」が登場するのだということもまた、先に述べた通りである。

ところで、このヒロインたちは複雑な性格を持っているのと同時にラノベ的な「萌え要素」を持ったキャラクターでもあった。

萌えの文脈で理解するならば、逢坂大河は「釘宮系ツンデレロリヒロイン」であり、櫛枝実乃梨は「天真爛漫な元気系ヒロイン」であり、川嶋亜美は「腹黒美少女ヒロイン」である。

そして恐らくはこのことこそが、「分かり合い」の物語を描くとらドラという文学の展開に大きく貢献している。

萌え要素というものになじみ深いラノベの受け手は、序盤で示されるヒロインたちの一側面をもとに、それぞれをまず「釘宮系ツンデレロリヒロイン」「天真爛漫な元気系ヒロイン」「腹黒美少女ヒロイン」として記号的に解釈する。

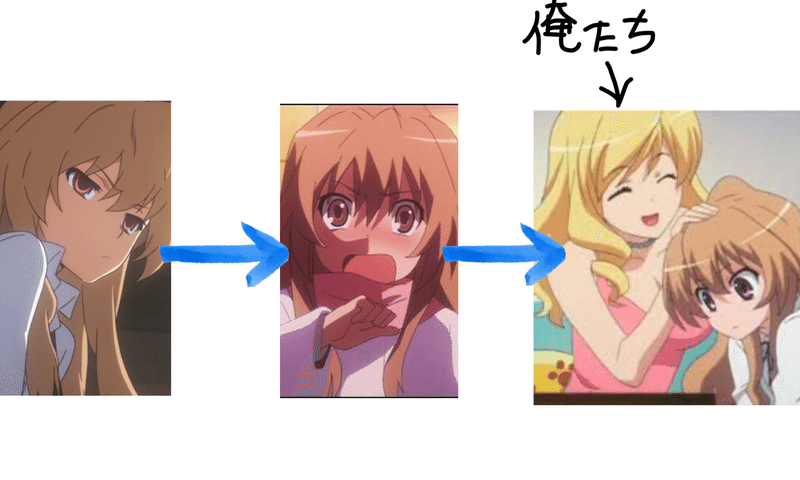

しかしその予想は裏切られる。逢坂大河はそこまでツンもデレもしないで身を引くし、櫛枝実乃梨は天真爛漫なだけではなく意外と傲慢な側面を持っているし、川嶋亜美はただの腹黒ではなく思慮深く、大人で、孤独なやつだということが、だんだんとわかってくる。

そこで、本性を現した実乃梨を「腹黒」、意外な一面を見せた亜美を「実はいいやつ」といった新しい記号によって解釈しようとするが、その記号もやがて裏切られる。

そのような裏切りを何度も体験することによって受け手は、記号的に理解しつくしてしまうことのできない複雑な性格を持った一人の人間として、ヒロインたちを理解していくようになる。そしてこの期待と裏切りの一連の体験は、主人公の高須竜児が物語の中でするような体験とちょうどリンクしている。

つまり、ラノベ的な世界観のもとで「萌えキャラ」としてヒロインたちが提示されることが、受け手のうちにこのような体験の構造を成り立たせることを可能にしているのだ。この点において、『とらドラ!』におけるラノベ的な「萌え」は積極的な意味を持っていると言うことができるだろう。

おわりに

この記事では、『とらドラ!』というひとつの「ラノベ文学」において「萌え」がどのような役割を果たしているかについて論じてきた。

最後に自分がここで強調しておきたいのは、『とらドラ!』においては「萌え」が最後までその価値を失っていないことである。

ラノベ的な世界観のもとで「萌えキャラ」としてヒロインたちが提示されることによって、受け手は主人公と共に「裏切り」のシークエンスを体験することができるということを自分は述べた。

ここで言う「裏切り」とは受け手が記号的に萌えキャラを解釈し、結果その当てが外れることであるが、この体験をすることは「萌えキャラとしての魅力」という面において消極的な意味合いを一切持たない。

受け手の解釈の手をするりするりと抜け出して次第に複雑な一人の人間として立ち現れてくる『とらドラ!』のヒロインたちは、最後までその萌えキャラとしての魅力を一切失わないのである。

[追記(5/25)]

彼女たちは一貫して複雑で、媚びず、理解しがたい現実的な存在でありつつ、また一方ではオーバーな言動をとり、妙な口癖をもち、萌え声で、変な髪の色で、目がやたらとでかく、コミカルで、非現実的な(=萌える)存在でもある。

『とらドラ!』におけるこうした虚構性とリアリズムの共存は、しばしば「非現実的」「都合がよく単純」として批判されるような「萌え」にも正当に成り立つ余地があるのだ、ということを示しているとも言えるだろう。いわば抜け道的な「萌え」の提示がなされているのである。

そしてこの萌えと文学の両立は、作者の竹宮ゆゆこが一般文芸に移行してからの作品をみる限り成功していると言える。

新潮社nexから出版された『砕け散るところを見せてあげる』に登場する登場人物たちは、その重苦しい展開とは裏腹に引くほどポップでコミカルなふるまいを見せ、その点でやはり『とらドラ!』の逢坂大河や櫛枝実乃梨らの延長線上に捉えられるような萌えを備えた人物となっていた。

そして、それがどう受け取られたのかを示すには、『砕け散る』が2021年に実写映画化までされていることを挙げれば十分だろう。

竹宮ゆゆこの「萌えの文学」は、一般文芸の読者たちにもある程度受け入れられたのである。

[追記ここまで(5/25)]

さて、ラノベで文学をやろうとした作家の中には文豪として有名な筒井康隆がいる。

筒井は『ビアンカ・オーバスタディ』というラノベを書いているのだが、その中で彼は「ラノベでありながらラノベらしさを逆手にとって読者の意識を宙吊りにする」ことによってラノベに文学的主張を盛り込もうとした、とのことである。(詳しくは角川文庫版『涼宮ハルヒの憂鬱』解説参照)

筒井のこの「宙吊り」についての説明は、奇しくもこの記事において論じてきた『とらドラ!』の「裏切り」と同様の構造をとっている。

筒井の試みがどのようなものに終わったのか、この作品において「萌えキャラとしての魅力」がどうなっていったのかは実際に『ビアンカ』を読んで確かめていただきたいのだが、個人的には──いや、なんでもない(真相を誰にも言わずに死んでいく味方キャラ)

さて、ライトノベルというジャンルにおいて「萌え」というものがその魅力の一端を担っていることは言うまでもないだろう。

そのようなジャンルにおいて文学を展開する以上、「萌え」というものの持つ魅力を十分に生かし切ることができなければ、その試みは単なる実験的なものに終わってしまう。

しかし、魅力をうまく生かし切ることができればどうか。

その相乗効果のほどは、実際に『とらドラ!』を観たり読んだりした方の抱いた印象の通りである。

「萌えの文学」としてのライトノベルが持つ可能性に、一読者として期待したい。

大河ちゃん可愛い。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?