科学技術「未来の電池、全個体電池」

【液体から個体へ】

超高性能バッテリーとの、全個体電池という物が開発されています。

全個体電池とは、どういう物か。

今まで電池の中身は、液体でした。

でも、これが固体になった物が「全個体電池」です。

なので、液体を入れる容器が不要になりました。

そして、液体だった部分をじかに表に出して使えるようになった物です。

では、なぜ液体から個体にする必要があったのでしょう。

【硬くなって性能アップ】

固体になったおかげて、液体より凄く性能が上がりました。

安全性、環境による耐性、自由な形状が可能、電気部品の組み込みが簡単。

この様に液体では、不可能だった事が可能になりました。

今までの液体でも、大容量、高出力、長寿命は、実現していました。

でも全個体電池は、更に大容量、更に高出力、更に長寿命になりました。

この夢のような電池が開発され今後の電気製品は、飛躍的に進化します。

ではなぜ安全性、耐環境性、自由な形、自由な組み込みが無理だったのか。

【安全第一】

安全性は、電池の液体が可燃性の物で、二重三重の安全対策が必要でした。

耐環境性は、周りからの熱で液体が熱をもち爆発する危険性がありました。

液体なので固体の様に好きな形で固定する事が無理でした。

組み込みが簡単なのは、個体なので形状を自由自在に変えられるからです。

液体型だと、固体と違って構造上、形が決まっていました。

その為、形を変える事が出来ず、小さくするしか方法がありませんでした。

【充電式電池】

充電できる電池は、2次電池と言います。

逆に、充電できない電池が1次電池です。

充電できる2次電池の中身には、液体を使っています

構造を簡単に説明しますと、液体の中に金属の棒が2本浸かっています。

その棒が、プラスとマイナスの棒です。

この2本の棒に線を繋ぐと、その線に電気が流れて電力が取れます。

この棒は、液体が酸化させ化学反応を起こし、勝手に電気をつくります。

なので、2本の棒を繋いだ線を外さないと電気が流れ続けてしまいます。

【電気が弱くなる仕組み】

電池の電気を使っていると、だんだん電力が弱くなってきます。

それは、液体が薄まってくるからです。

そこで、充電と言うのが必要になります。

充電のしかたは、強引に電気を押し込みます。

プラスにプラスの電気を流します。

マイナスにマイナスの電気を流します。

こうして充電をすると液体が元の濃さになり、電気の出力が元に戻ります。

これが、2次電池という物です。

【ノーベル賞の電池】

全個体電池の元となったのは、リチウムイオン電池です。

これは普通の2次電池とは、少し構造がちがいます。

リチウムイオンに電子がつき、線ではなく液体の中を電気が移動します。

その電気は、マイナスからプラスに移動します。

でもマイナスからプラスに流れる物は、電気以外が流れてはいけません。

その為に、+と-の間にリチウムイオン電子以外通さない壁があります。

これを、セパレーターと言います。

こうしてリチウムイオンだけが、マイナスからプラスに移動します。

【逆の発想】

リチウムイオン電池が電気製品に電気を送る時、逆方向に電気を流します。

+と-を線でつなぐと、+から-方向に電気が流れます。

そしてマイナスに電気が蓄積されていきます。

そしてまた、液体の中を電気が通りマイナスからプラスに流れます。

充電する時は、この逆の事を行います。

この様な構造なので、大容量、高出力、長寿命な電池になりました。

でも全個体電池は、この液体の部分を個体にしてしまったのです。

【世代交代】

結果、セパレータも液体を溜める容器も無くなりました。

液体部分を個体にしたので、今まで液体だった部分がむき出しで使えます。

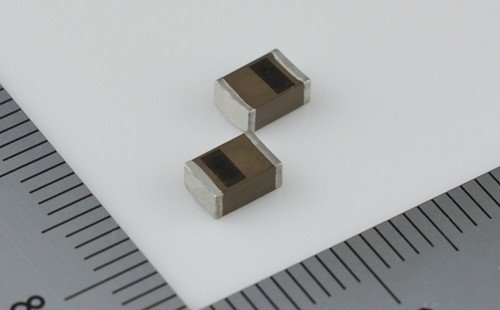

個体なので性能を変えず、薄く小さくする事が出来るようになりました。

この電池を何層にもすれば、更に大電力で小型の電池も出来ます。

でも、小さく薄くするにも限界はあります。

あまりにも薄くしすぎると、+と-がくっつきショートしてしまいます。

今は、さらなる小型化高密度を目指して開発が進んでいます。

全個体電池 Pt2に続く

いいなと思ったら応援しよう!