本と本、ドットとドット

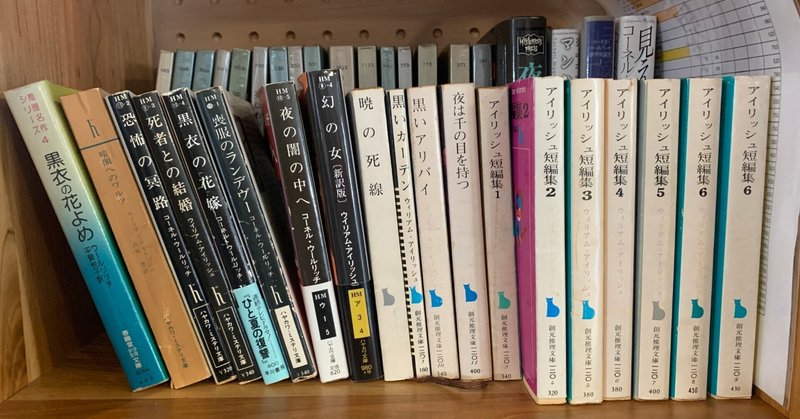

このところ新聞記事で書店についてのものが目につくようになりました。タイトル写真は私のブックドキアに預けている海外ミステリ書店(この月はウイリアム・アイリッシュ特集でした)。

こちらは庄原の書店さんの話ですが、佐藤さんが依然おられた東城のウィーにも行ったことがありますが、あそこは行くとなぜ書店が地域に必要なのかがわかるような気がします。

本は、ゆっくりと、繰り返し、噛みしめて読むもの(本当は出来れば音読)だと思いますが、今の消費社会は「もっともっと」「はやくはやく」が優先されますから、本の読み方の対極にあるタイパというバカみたいな価値観の時代です。

そもそもすべてに均一な価値観を求める方がどうかしています。読む人は均一ではなく、その感性も均一ではなく、さらにいうと若いころ読んだ感想と、年を取ってから読む感想は違うことが多々ある、同じ人が同じ本を読んでも変わるのです。

先日読んだガブリエル・ガルシア=マルケスの遺作「出会いはいつも八月」ですが、未完の遺作ですから消化不良のところもありましたが、マルケス節満載とはいかないものの面白い作品でした。

この中で主人公の40代の女性が本を読むのですが、あまり聞いたことのない本も選びます。マルケスは「こういう本を読む人物」と人物そのものを描く補足として本のタイトルを消化しているのだろうな、と思います。

そういえば先日紹介したスペインのミステリ小説「テラ・アルタの憎悪」でも本の紹介がありました。

最近海外小説にはこういうのが多く見受けられます。読む方としてはその小説のある意味ファミリーツリー的に、それらの本を探して読み、深堀をする楽しみもあるのです。もちろん読むことにより作品の人物像を「本当はこういう人なんだろうな」と肉付けができるのも楽しい。

佐藤氏が言われているように、本は何かを生み出すきっかけになるものだと思います。乱読をしていても、ジョブスがいう「ドットを繋ぐ」というように、本と本、本と人、本と経験という後で気が付けばドットが繋がっていたという驚きと喜びがあるはずです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?