図書館について考える

地元紙を見ていたら中央図書館の移転問題についての意見募集のことが書いてあった。

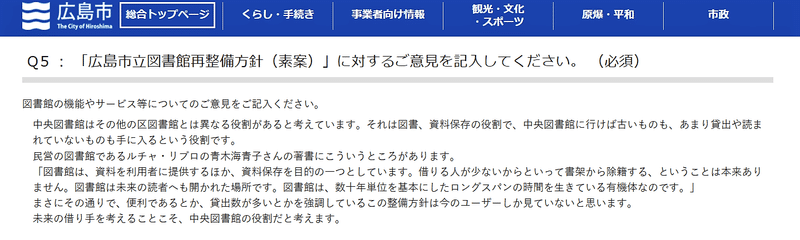

私は図書館の愛用者だし、広島市図書館からの貸出は年間100件近くにはなるヘビーユーザーの端くれなので、正直広島市の拙速な移転については疑問があり、意見を送ったのです。

ここにも書いているのだが、青木海青子さんの著書「本が語ること、語らせること」を廿日市の図書館で借りて読んだばかりだったこともあり、そこに書いてあったことも含めて意見を送った。

青木さんは東吉野村で「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」という民節の図書館をやっておられ、そのことを書いた本なのだ。

読むとわかるが、青木さん(ご夫婦)は本の力を信じておられ、ルチャ・リブロに足を運ぶ人が、その空間で本と繋がることを大事にしておられる。もちろん図書室で話をしながら、その人の心に繋がる本を紹介するという青木さんの姿勢のが素晴らしい。

その中に書かれとても印象的で、市の意見にも書いたが「未来の借り手」という考え方が、広島市の図書館の発想には欠けている、あるいは薄いと思ったのだ。

今の図書館の利用者、借り手は場所が便利とか、人気の作品、新刊が借りれるかの志向が高いと思う。だから単純に、図書館のバックにある行政が住民サービスの尺度として「来館者数」「貸出数」等を中心にチェックするとなるとそういう尺度に偏るだろう。

ただ、どんどん町中の本屋さんはやめていっているので、身近に本を触る場所、機会は少なくなっている。もし、本が欲しければ密林でポチッっとすればよいじゃないか、という風潮は、どんどん未来の借り手を粗末に扱うことになると思う。

例としてはスタバだ。確かにスタバが日本に来る前(Before Starbucks=BS)の喫茶店のコーヒーは圧倒的に不味かった。これは事実。だがAS(=After Starbucks)になり、多くの不味いコーヒーを出す喫茶店は閉店し、喫茶店は激減した。しかし、美味しいコーヒーを出す町の喫茶店は生き残っている。私はこれはダーウィンのいう進化論に模して、喫茶店の自然淘汰と考えている。本もそうだ。とりあえず新刊だけおけばよい、雑誌とマンガが売れればよいという本屋さんは淘汰され、スタバのような全国チェーンの書店しかなくなっている。さらに密林という巨人もいるわけだ。しかし、町の古本屋、あるいは本のセレクトショップのような書店は、小さく輝いている。先日来伺った東城の「ウィー」さんや、松山の「三帆堂」、「本の轍」さんがそれだし、私の会社の近くの「りんご堂」「READAN DEAT」さんもそうだ。

そこに行きつくためには、そこがまた「ルチャ・リブロ」のような本と人との交流の場になるためには、公設の図書館の役割は大きいと思う。図書館で未知の本に出合い、本の森の中で迷いかけた時に道案内をする人に出遭う。そのきっかけ、入り口こそ図書館だと確信する。

まずは、開架式の図書館で棚をめぐり、閉架式の本を図書カード(今は検索端末)で捜し「あった!」と見つける喜びこそ、本の森の奥に足を踏み入れた気分になり、さらに奥に進みたくなるものだ。

だから各区の図書館と異なり、中央図書館の使命は未来の借り手のための(今は役立たないかもしれない)サービス、書籍・資料をアーカイブすることなのだ。

それには閲覧するための図書館とは異なる防災や、広さ、司書、予算等々の課題があるはずだが、それがこの素案には見えない。つまり未来の借り手のことは一切考えない、今のユーザーさえよければいいでしょ、という近視眼的な行政、市議会の姿が見られるというのは、言いすぎでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?