神社de寺子屋 風呂敷作法講座

GW始まりましたね!

こんにちはおっちゃん(参兎須)です。

神社で寺子屋 第一回 風呂敷作法講座

今日は昭和の日 と言う事でお日柄も良く

心地良い風の中 和の心感じて参りました!

沢山の方々にご参加いただきまして誠にありがとうござい升。

それでは参ります。

まずは風呂敷とは?

歴史と由来

物を包む布としての起源は奈良時代に遡ることができ、正倉院宝物の中に舞楽の衣装包みとして用いられたものが残っている。

平安時代には「平裹」・「平包」(ひらつつみ)と呼ばれていて、庶民が衣類を包んで頭にのせて運んでいる様子が描かれている

この時代、入浴することは心身を清めるための厳粛な行事であったため、裸ではなく白衣で入るのが作法であった。そのため入浴前後に、広げた布の上で服を更衣したが、この布を「風呂敷」と呼んだのが呼称の起源という説がある。この説によると、濡れた風呂衣を風呂敷に包んで持ち帰ることなどによって敷布としての役割から包んで運ぶ用途が加わっていくようになったと考えられる。

室町時代の風呂は蒸し風呂のようなものであったため「むしろ」「すのこ」「布」などが床に敷かれていた。足利義満が大湯殿を建てた際、招かれた大名などが入浴する際に他者の衣服と間違えないよう家紋を付けた布に脱いだ衣服を包み、湯上りに際してこの布の上で装束を調えたという記録があり、この時用いられていた敷布が「風呂敷」と「平裹(平包)」の双方の役割を果たしていたものとしての最古の記録と考えられる。

このような入浴の際の習慣は、江戸時代にも継承されていた。江戸時代初頭、湯を張って入浴に供する商売:銭湯が誕生したが、元禄時代頃から江戸や上方の町では銭湯が盛んになり、庶民も衣類や入浴用具を「平裹(平包)」に包み持って銭湯に出かけている。風呂に敷く布で包むことから、「平裹(平包)」に代わって「風呂敷包み」や「風呂敷」と広く呼ばれるようになった。このようにして広まっていった包むための布としての風呂敷の呼称は、やがて「風呂で敷く布」から、「包む布」として行商人たちによって全国に広められていったと考えられる。

平安時代の平包みに始まり

江戸時代で風呂が流行って

風呂でよく使われていたから風呂敷になっていったんですね。

日本人はお風呂好きですからね〜

湯本温泉行く時も使えますね!

と言う事で

和服処 根本 三台目店主 根本 紀太郎さんです。

今回は初級編といたしまして

普段の生活に欠かせないバッグ

主にインスタントバッグ(袋)の作り方

を学びました。

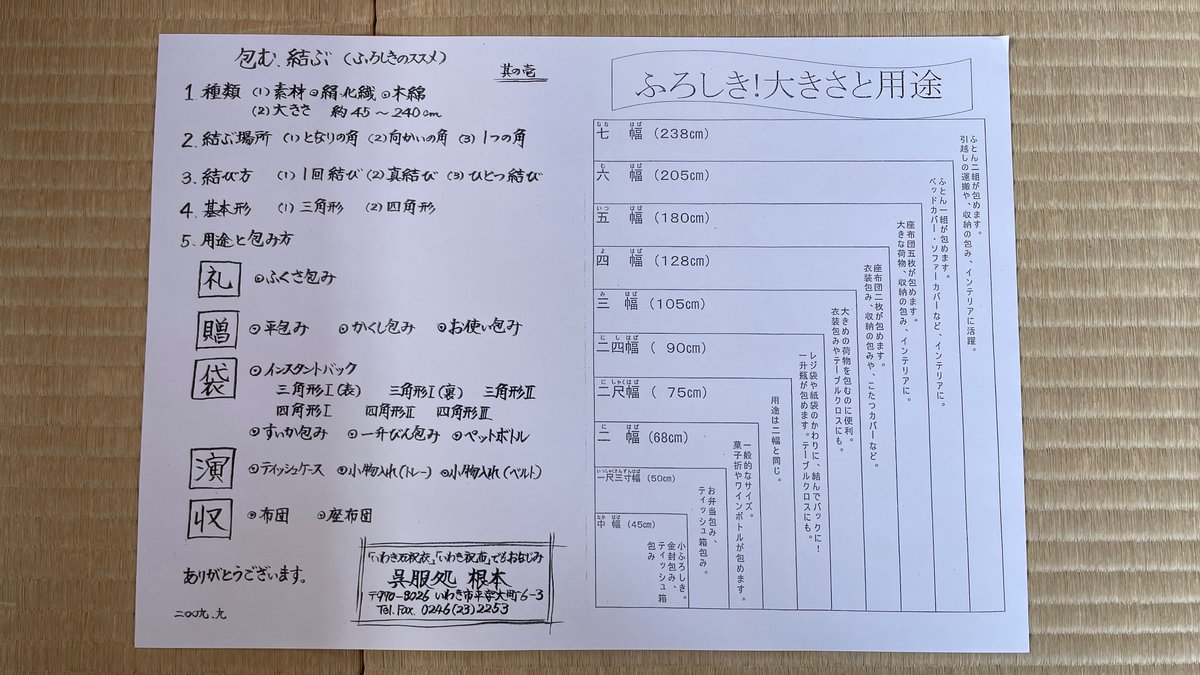

風呂敷はサイズによっても様々な用途があります。

風呂敷一つで

本当に様々な使い方、使い道があり升ね

普段の生活にじゃんじゃん取り入れて下さいね!

休日に講師として教えてくださった紀太郎さん

場所を提供して下さいました御嶽山神社様

ご参加いただいた皆々様

ありがとうございました。

終始笑顔で喜んでいただき大変嬉しく思います。

風呂敷使いまだまだ奥が深いので

またのタイミングでお願いしたいと思います。

最後に今回風呂敷使いの基本である結び

結びとは?

「むす(産)」は「うむす(産むす)」の「う」が取れたものとされ、自然に発生するといった意味がある。「ひ(霊)」は霊的・神秘的な働きのことである。神道においては、万物は「むすひ」の働きによって生じ、発展すると考え神道において重要な観念の一つなのでであり〼

縁結び 今日出会えた方々もこの結びによって出会うことができた

ご縁でもありますね。

今日学んだ風呂敷の包みと結び

ご家族や友人にシェアして頂き

おむすび ぶっ込んで

平包み と 和の心 de 平和の心

広がって行ければ幸いでござい〼。

最後まで読んでくっちぇ

ありがとうございました!

それでは素敵なゴール・D・レジャーをお過ごし下さい!

幻灯 参兎須

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?