イスラムとは何か?/やさしい神様のお話 (読書記録)

はじめに

わたしの身近にはイスラム教の人たちがいる。

彼らは無邪気で動物的な話し方をする。

しかし、知っているのは表面上の小さなことばかりだ。

イスラム教の人たちにとってのイスラムとはなんだろう?

どうやら生活であり生き方そのものであるようだ。

よくわからないイスラムを自分の理解しやすいやり方で「知ること」をはじめてみようと思う。

イスラムとは何か。

おそらく大半の日本人は「メッカ」や「コーラン」など断片的な知識しか持ち合わせていないのではないか。そして、未知ゆえの恐怖心が、イスラムを見つめるわれわれの目を曇らせているのではないか。

土地の大半を砂漠に覆われたアラビア半島で生まれた宗教が、洋の東西を大きく超えて世界規模まで広がった背景には、何が隠されているのだろうか。そこには、初めて目にするであろう、新鮮な驚きと発見があふれている。

どこか不思議な魅力を湛えた、イスラムの真実を知る旅へ、いざ。

♦︎基礎知識より

「イスラム」とはどんな意味?

イスラムとは、アラビア語で「神の教えに帰依すること」。信者はムスリムと呼ばれ「帰依する人」のこと。

イスラムへの入信は、洗礼のような儀式を必要としない。成人のムスリム2人を証人に、2つのアラビア語を宣言するだけでよい。

モスクは教会やお寺と似ている?

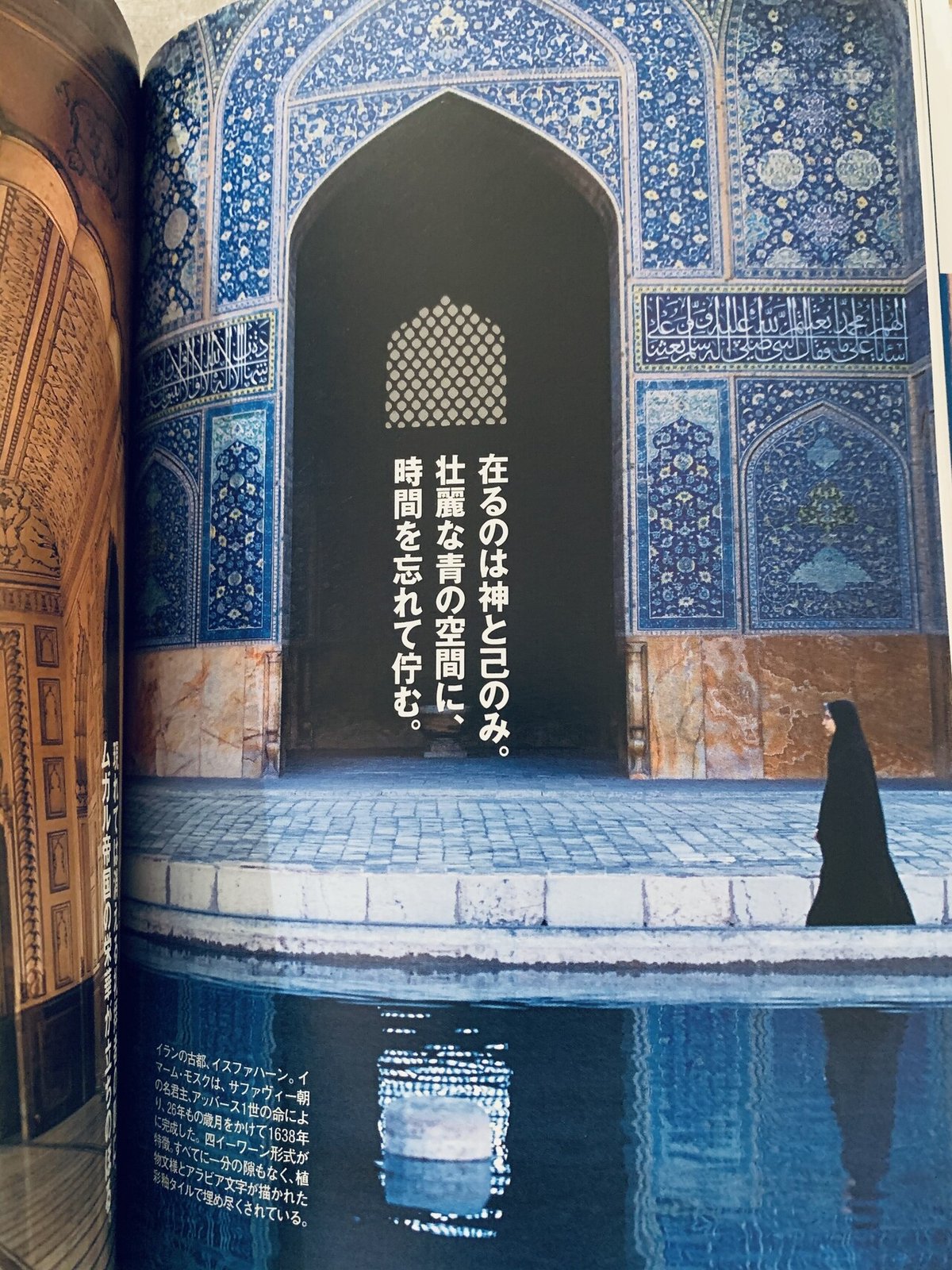

モスクには礼拝に際し神父や僧侶といったような神との「仲立ち」する存在がいない。すべてのムスリムは、神と1対1で対峙し祈りを捧げるのである。

イスラム教徒はどのくらいいる?

現在、約13億人のムスリムが存在するとされている。

これは世界人口の約5分の1に相当するが、その数は東南アジアやアフリカ地域を中心にいまも増加の一途をたどっており、いずれはキリスト教を抜き世界最大数の教徒をかかえる宗教となる見込みだ。現在のペースでいくと、21世紀半ばにはその日が来るようだ。

なお、ムスリムと結婚できる女性は、イスラム、もしくは同じ一神教であるユダヤ教ないしキリスト教である必要がある。一方ムスリム女性(ムスリマ)と結婚できる男性は、選択の余地なくイスラムへ改宗しなければならない。

「断食」「割礼」はいまも行われている?

ムスリムはイスラム暦の第9月、ラマダン月の間、断食を行う。

時間帯はファジュル(夜明け前の礼拝)から日没までで、夜間は普通に飲食が可能となる。断食期間中はら、性行為や喫煙も禁止とされている。断食明けは、イード・アル・フィトル(明けの祭り)と呼ばれ、合同礼拝が催される。

性器の一部を切り取る割礼は世界各地で散見され、ユダヤ教では義務とされている。イスラム世界においては、コーランでの言及はないがハディースに割礼に関する記述があり、そこから定着した習慣だ。

割礼の際には、親族が集まり内祝いをするのが一般的。

♦︎ムスリムのためのアプリ

↑ 「イスラム教の日常とは?」と疑問に思い、実験的にこのアプリを使用している

アメリカに位置情報流出などもあるようですが、メッカのライブストリームが見れたり、コーランを聴くこともできてとても興味深いアプリだ。

コーランをいくつか聴いてみたが、成り立ちが物語のように伝えられていたり、それぞれの立場でどのような行動をとるべきかなども指し示されていた。

全体的に気持ちが落ち着いてくるような鎮静効果がある歌のようだなと思った。

♦︎美しいイスラム建築

♦︎地図で理解するイスラム勢力の変遷

♦︎よきムスリムとしての生き方を子に伝える

「断食や1日5回の礼拝は大変じゃないかって?とんでもない。借金を返したら誰だって気持ちが楽になるだろう?それと同じだよ。神に対する借り、義務を果たす行為なんだ。やればやるほど満たされた気分になるよ。」

アイドゥン・ヤマン一家 小売店経営

信仰心の篤いアイドゥンにとってイスラムの教えとは、困っている隣人に手を差し伸べ、思想信条の異なる人を阻害せずに受け入れる、そういった生き方の指標であり、拠りどころだ。子どもたちをコーランの学校に通わせ、ムスリムとしての生き方やあるべき姿について説いた書物を休日に、家族全員に読んで聞かせてもきた。

♦︎アッラーの美名

♦︎全イスラム圏で通用するあいさつ

♦︎70年以上の歴史を刻む、日本の2大モスク

東京ジャーミイ

個人的に「今すぐにでも行ってみたい!!」と強く思っている。

(現実的には人間がコロナと共存できるようになったら行くつもりです)

通常ならば見学もできるようだ。

礼拝堂のドーム天井の青い円にはコーラン第112章1-4節「かれはアッラー、唯一なる御方であられる」から始まる章句のカリグラフィが描かれている。

神戸ムスリムモスクは、近隣に住むインド系・タタール系・トルコ系のムスリムの方々から集まった寄付により、1935年に日本初のモスクとして創建されました。その後、モスクは太平洋戦争時の空襲や1995年に起きた大地震(阪神大震災)にも耐え抜きました。創建当時の建物が、現在まで残っています。

日本初のこのモスクはさまざまな物語がありそう。

♪♪♪

やさしい神様のお話

本書は12世紀シリアで活躍したスーフィー詩人アルスラーンの『タウヒードの書』を、イスラム研究者であり、ご自身もイスラーム教徒であった中田香織さんが易しい日本語に書き起こして解説した神学書です。

『タウヒードの書』は、スーフィズム(イスラーム神秘主義)と呼ばれるジャンルに属する本で、一般のイスラーム教徒にはわからない特別な奥義や神秘的な心理を解説したものだと考えられています。

ところが、注訳者のナーブルスィーはなかなか興味深い人物で、この本に書かれてある「タウヒード」とはそのような人を選ぶ小難しい思想ではなく、イスラームを信じている人であっても信じていない人であっても「誰にとっても必要なメッセージ」であると説いています。

本書のメッセージは一貫しています。「自分など存在しない」ことに気づき、「あらゆる二元論的価値観を超えて、神の意思を知る」ことを理解しなさい、というものです。

当時の私には衝撃的でした。

自分など存在しないとはどういう意味なのだろう?

本書によれば、それは「自分を成り立たせている」と思っていることの多くは虚構に過ぎず、それを絶対だと思ってすがったり振り回されたりしてはいけない、という意味です。

『タウヒードの書』は800年以上前に書かれた古典でありながらも、そのメッセージは色褪せることなく、現代社会に生きる私たちのほうが本書をより必要としているようにも思えます。

とはいっても揺るがない心を手に入れることは一朝一夕でできることではありません。本書を手にタウヒードの大海の中でゆっくりと真理とは何かを考える旅に出てみましょう。

山本直輝=序文より一部抜粋

私たちはおいのりをするときに地面にひたいをつけます。私たちは土から作られました。そして土に戻ります。王様だろうとこじきだろうと同じです。地面にひたいをつけたとき、私たちはじぶんが土くれにすぎないことを思い出し、じぶんがどんなに小さい存在かを知ります。そして、それを知ったとき、一番大きな神様に一番近づくのです。

"5 じぶんからぬけだすこと"より一部抜粋

神が土をこねて形を作り、息を吹き込み生まれたのがアダムだった。

最初、神(アッラー)がただ存在するだけで、ほかには何も存在しなかった。神は寂しかったろうか。そんなことはない。神は完全で、欠けたところがなく、満足していたはずだ。

それから、世界を創造した。天地が存在するのは、神が創造したから。天地が存在すべきだと、神が思ったからだ。山や河が存在するのは、神が創造したから。植物や動物が存在するのは、神が創造したから。人間が存在するのは、神が創造したから。神が、それらは存在すべきだ、と思ったからだ。

このように、「世界は、神(アッラー)の意思によって、存在する」のである。山や河を見るたび、植物や動物を見るたび、「神がこれを創造したのだ」と思わなければならない。そして、感謝しなければならない。

人間はどうか。人間ももちろん、神が造った。しかも人間は、一人ずつ、神に手造りされた。

最初の人間は、アダムである。アダムは、「土」という意味。神が土をこねて、人間のかたちにし、息(つまり、生命)を吹き入れて、人間にした。イヴ(エヴァ)も、やはり神が手造りした。

一神教と多神教のもっとも大事な違いは「神さまの数」ではなかった…!

神さまはいつもいっしょだと思うと、なんだかわからないけど心強く感じる…不思議な感覚だ。

8 神さまはいつもいっしょ

神さまのような存在はほかにはなく、神さまより大切なことはありません。

神さまはいつもそこにいて、いつも私たちといっしょで、どこにいようともずっと私たちを見ています。

神さまが私たちといっしょなのは、私が生まれたときからではなく、それよりずっと前、時間のはじまる前からいっしょでした。

なぜなら神さまは時間のはじまる前からいて、時間のおわる後までいる方だからです。

神さまが私たちのそばにいるというのに、どうして私たちの多くは神さまのことに気がつかないのでしょうか。

それは、神さまは私たちのそばにいるのに、私たちが神さまから遠くにいるからです。ほかのことに気を取られて、神さまのことが見えなくなっているのです。

もし、私が神さまのほうを向いたら、こんどは私には私のことが見えなくなるでしょう。何かにむちゅうになつたときにはほかのものは見えなくなるからです。

私がじぶんのほうを向いているときには、神さまの命令を重荷に感じます。おいのりをきまった時間にしなければならない、とか、だんじきをしなければいけない、とか、いろいろなきまりごとがあってきゅうくつだなあ、と感じます。

それは、私が私の自我(ナフス)のところにいるからです。自我が私をしばりつけているから、神さまの命令をきゅうくつに感じるのです。

じぶんといっしょにいることをやめて、神さまといっしょにいるようになったら、命令は命令でなくなります。どんなことも水が上から下に流れるように、すんなりと自然になるはずです。

長いため多少省略しましたが、これまで想像もしたこともない在り方が書かれていて、まるで電気ショックのように読んでいてビリリッと衝撃を受けた。

さいごに

「神さまの以外のものを愛する人が愛しているのは、実は神さまなんだよ」という部分に思わず笑ってしまった。なぜなら神さま以外のものなどはないからだそうだ。

なので愛の対象はいつでも神さまであって、気づいていない人は思い込んでいるのだという。

愛している相手が神さまであると認識するならば、相手を罵ることもせず謙虚に理性的に関係を築くことができるのだろうか。

また、イスラムとは健康に過ごすための生活スタイルであり、イスラムという大きなコミュニティを維持させるための画期的なシステムだと感じた。

1日5回のお祈りによって生活リズムが安定する。

そのお祈りでは毎回じぶんの小ささと神さまの偉大さを実感することで謙虚さを持ち続けることができるのだ。

そして喜捨というシステムによって、富むものは捨て、貧しきものは祈りによって得ることができる。循環が生まれる。

断食では一部の者たちをのぞき、何者でもそのつらさを味わう。それは同じであると実感し共有することでもある。

そしてラマダンではその終わりをみんなで盛大に祝う。

一体感が生まれる大きな祭りなのだ。

わたし自身はゆるゆるのにわか仏教徒だが、今回イスラム関連の本を読んでみて、"神さま"という存在が人間にとってどれだけ救いになるのかが少しわかった気がした。

人間は不安定で暴力的でこわれやすい。

それが"神さま"という揺るぎない存在を頼りに安定していられるようになるというのは、本当にすごいことだなと思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?