2021年の中長距離種目の好記録と五輪サイクルでの記録水準の変化について。

この1年半、中長距離種目では

・男子:800m(タイ記録)/ 1500m×2回 / 10000m / 3000mSC×2回 / ハーフ / マラソン

・女子:1500m×2回 / 3000×2回 / 10000m / ハーフ

の日本記録が更新された。

また、ホクレンディスタンスチャレンジでは2年連続で好記録にわいた。

【昨年のホクレン】

★日本歴代

・日本記録×1(田中希実:3000m 8:41.35)

・歴代2位×2(田中希実:1500m 4:08.68 / 三浦龍司:3000mSC 8.19.37)

・歴代3位×1 / 5位×2 / 6位×2 / 7位×1 / 8位×1

★高校 / U20 / 学生歴代

・日本高校記録×1(石田洸介:5000m 13.36.89)

・U20日本記録×2(三浦龍司:3000mSC / 吉井大和:5000m 13.28.31)

・U20歴代4位×1

・学生歴代2位×1 / 7位×1

など

【今年のホクレン】

★日本歴代

・日本記録×4

源裕貴:800m 1:45.75 ※日本タイ記録

河村一輝:1500m 3:35.42

田中希実:1500m 4:04.08

田中希実:3000m 8:40.84

・歴代3位×2(男子800m / 1500m)

・歴代6位×1(男子1500m)

・歴代9位×1(女子3000m)

★高校 / U20 / 学生歴代

・高校記録×1(佐藤圭汰:1500m 3:37.18)

・高校国際記録×1(カリバ・カロライン:3000m 8:47.85)

・高校歴代10位×1(男子10000m)

・U20日本記録×1(佐藤圭汰)

・U20日本歴代2位×1(三浦龍司:5000m 13:26.78)

・日本学生記録×3

源裕貴:800m 1:45.75

道下美槻:1500m 4:12.72

小林成美:10000m 31:22.34

・学生歴代3位×2

金子魅玖人:800m 1:45.85

不破聖衣来:5000m 15:20.68

・学生歴代6位×1(男子1500m)

・学生歴代8位×2(男子5000m / 女子1500m)

・学生歴代9位×1(女子10000m)

など

これだけ記録ラッシュが起こっているのをみると、これまでの陸上競技とは記録の出かたがやや違うということを感じている人もいるだろう。

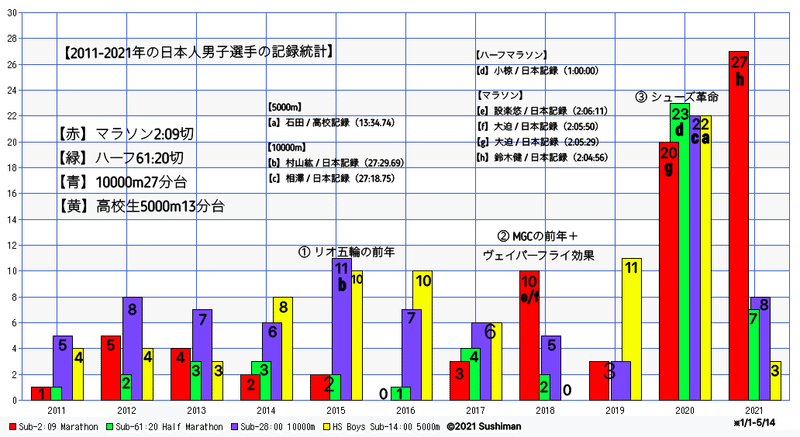

※2021年は1/1-5/14まで

【赤】マラソン2:09切

【緑】ハーフ61:20切

【青】10000m27分台

【黄】高校生5000m13分台

Zoom Xといった高弾性かつ軽量のフォームが搭載されたシューズが使用され始めてから、トラック/ロードでこれまでにないことが次々と起こった。

・マラソン:1レースで40人の日本人がサブテン(2021年びわ湖)

・10000m:1日で18人の日本人が27分台(2020年日本選手権)

・5000m:高校生13分台ランナーが年間で22人(2020年)

この3つの出来事は数年前では考えられなかったことである。

さらには、注目すべきは長距離種目だけでなく中距離種目でも2019-2021年にかけて記録水準が向上している。

今回は五輪サイクルごとの各トラック中長距離種目のトップレベルにおける記録水準の変化を以下にみていき、その変化について考察していく。

【この記事の要点】

・2021年のトラック中長距離種目の記録水準は男女800 / 1500 / 5000 / 10000 / 3000mSC全ての種目で“過去最高水準”である

・厚底カーボンシューズの普及でロードの記録が過去最高水準になっていたが、スパイクも進化してトラックも記録水準が向上した

・2012年のロンドン五輪の後からは生体パスポート導入などドーピング規制強化の影響で2016年までに1度、記録水準が低下している(特に男子)

・ドーピング規制強化やシューズの開発競争、レギュレーションの変更など、統計上で記録水準が著しく変わるポイントがいくつかある

以下は、1月1日から7月1日までの記録統計(ホクレンの結果は含まない)を2004年以降の五輪年ごとにみていく。

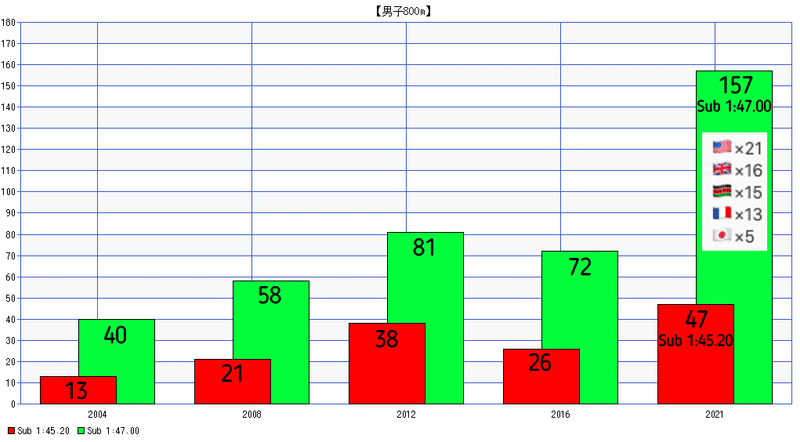

男子800m:世界大会出場には“サブ1:45.20”がスタンダードに

2004年(五輪標準:A 1:46.00 / B 1:47.00)

サブ1:45.20:13人

サブ1:47.00:40人

2008年(五輪標準:A 1:46.00 / B 1:47.00)

サブ1:45.20:21人

サブ1:47.00:58人

2012年(五輪標準:A 1:45.60 / B 1:46.30)

サブ1:45.20:38人

サブ1:47.00:81人

2016年(五輪標準:1:46.00)

サブ1:45.20:26人

サブ1:47.00:72人

2021年(五輪標準:1:45.20)

サブ1:45.20:47人

サブ1:47.00:157人(🇺🇸×21/🇬🇧×16/🇰🇪×15/🇫🇷×13/🇯🇵×5)

【2004 / 2008 / 2012 / 2016 / 2021年の1/1-7/1までの達成者数】

【赤】サブ1:45.20

【緑】サブ1:47.00

2004年のアテネ五輪の時は7月までのサブ1:47.00の達成者数が40人だったが、今年はそれの4倍の157人がサブ1:47.00を達成。サブ1:45.20も同じく2004年から4倍に増えている。

前回のリオ五輪の時と比較してもそれぞれの達成者が倍増していることを見ると、記録水準の向上が凄まじい。

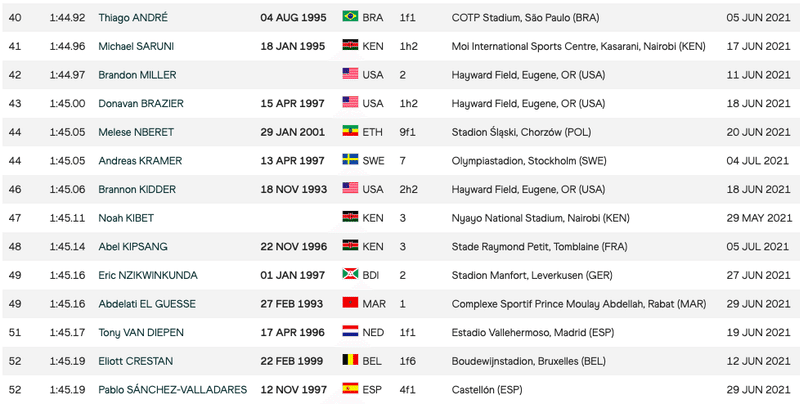

今回の五輪標準は1:45.20であるが、五輪出場者のいない国への五輪出場枠(いわゆるUniversality Places)で出場する4選手を除いて全ての選手が標準記録を突破した。

今年の800mのレースをみていると、ラスト50-100mの(一般的には)減速区間でもある最後の苦しい場面において、以前よりも減速の幅を抑えられている選手が多いように感じる。

その分、記録水準が上がっている印象で今年のホクレン千歳大会では歴史上初めて3人の日本人選手が1:45台をマーク。源裕貴が1:45.75の日本タイ記録を出したが、本人としては1:45.20を切ってユージン世界選手権の標準を切りたかっただろう。

【日本記録の変遷】

2009年:横田真人 1:46.16(当時世界43位:1/1〜12/31)

2014年:川元奨 1:45.75(当時世界47位:1/1〜12/31)

2021年:源裕貴 1:45.75(今季世界80位:1/1〜7/20)

今年の1/1〜7/20の世界43位は1:45.00 / 世界47位は1:45.11。

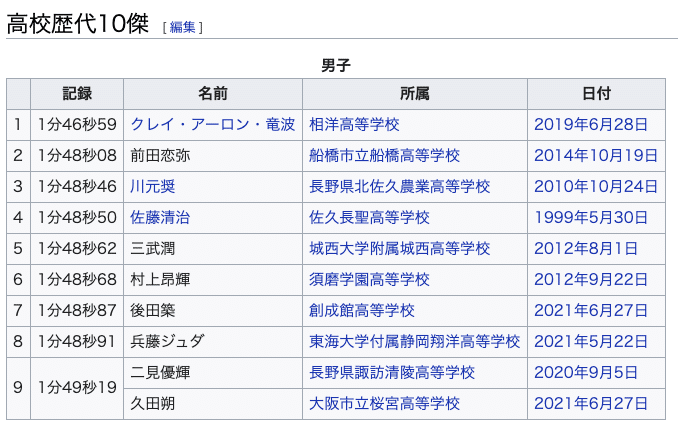

また、記録水準の向上は高校生の800mでもみられる。

これまでの800mの高校歴代10傑が全国インターハイや国体といった夏以降の記録が多かったのに対して、今年の高校生は全国インターハイを前にして以下の水準となっている。

・サブ1:49:2人

・サブ1:50:4人(3人が歴代10傑にランクイン)

・サブ1:51: 8人

・サブ1:52:11人

もちろん、過去最高水準。

私が高校3年の時(2004年)の全国インターハイ前はサブ1:52が1人いたかどうか、という状況だったように記憶しているが、高校陸上界においても800mはこの20年あまりで目覚ましい高速化を遂げた。

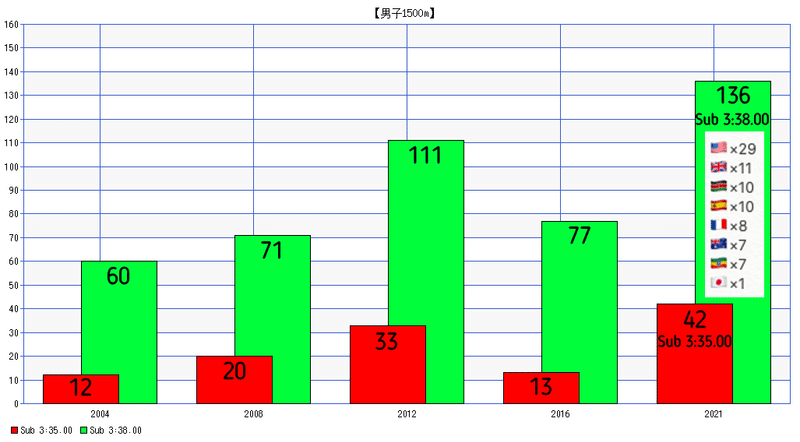

男子1500m:高速化が著しく今後の日本記録更新に期待

2004年(五輪標準:A 3:36.20 / B 3:38.00)

サブ3:35.00:12人

サブ3:38.00:60人

2008年(五輪標準:A 3:36.60 / B 3:39.00)

サブ3:35.00:20人

サブ3:38.00:71人

2012年(五輪標準:A 3:35.50 / B 3:38.00)

サブ3:35.00:33人

サブ3:38.00:111人

2016年(五輪標準:3:36.20)

サブ3:35.00:13人

サブ3:38.00:77人

2021年(五輪標準:3:35.00)

サブ3:35.00:42人

サブ3:38.00:136人(🇺🇸×29/🇬🇧×11/🇰🇪×10/🇪🇸×10/🇫🇷×8/🇦🇺×7/🇪🇹×7/🇯🇵×1)

【2004 / 2008 / 2012 / 2016 / 2021年の1/1-7/1までの達成者数】

【赤】サブ3:35.00

【緑】サブ3:38.00

2016年以降:左から2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2021年

サブ3:35.00:13人 / 29人 / 12人 / 13人 / 42人

サブ3:38.00:77人 / 85人 / 70人 / 61人 / 136人

今年は以前よりサブ3:38.00の人数が倍増。800mと同じような高速化の傾向にあり、ホクレンを経て今年は日本人のサブ3:40が7人と過去最高水準。

トラック中長距離種目(五輪種目)の今季日本最高の一覧は以下。

【男子】

800m:源裕貴 1:45.75(日本記録)今季世界80位 ※五輪前までで

1500m:河村一輝 3:35.42(日本記録)今季世界57位

5000m:塩尻和也 13:22.80(日本歴代14位)今季世界88位

10000m:伊藤達彦 27:33.38(日本歴代6位相当)今季世界34位

3000mSC:三浦龍司 8:15.99(日本記録)今季世界16位

【女子】

800m:北村夢 2:03.05(日本歴代9位相当)今季世界156位

1500m:田中希実 4:04.08(日本記録)今季世界34位

5000m:廣中璃梨佳 15:05.69(日本歴代7位相当) 今季世界55位

10000m:廣中璃梨佳 31:11.75(日本歴代7位)今季世界34位

3000mSC:山中柚乃 9:41.84(日本歴代2位)今季世界84位

男子1500mに関しては日本人選手が複数の五輪出場選手のいる中長距離種目(女子5000 / 男女10000m)と同じように世界30位台に引き延ばすことができれば世界大会出場が現実的になってくる。そうなれば、そこで再び日本記録更新に期待できる。

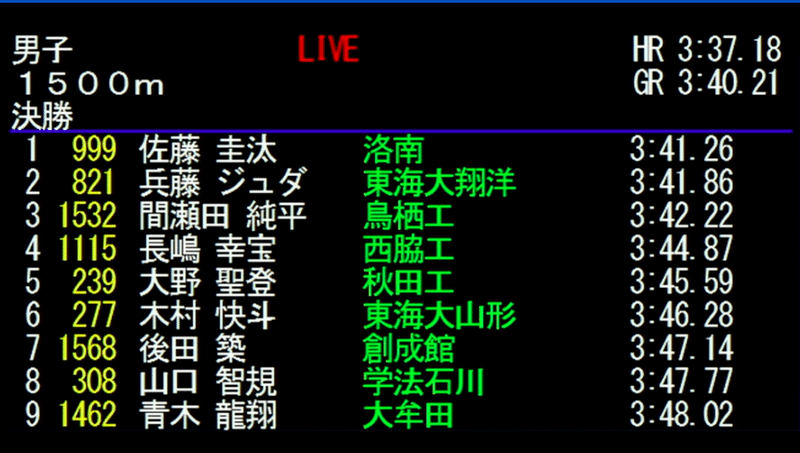

また、1500mも800mと同じように日本記録が出ており、高校生は高校記録の3:30秒台の他にも3分40秒台をマークしている選手の数が過去最高ではないだろうか。

7月29日のインターハイの1500m決勝では11位までが3:40台の過去最高水準での決着となった。

・佐藤:3:41.26 高校総体日本人最高記録

・兵藤:3:41.86 高校歴代3位

・間瀬田:3:42.22 高校歴代4位

・長嶋:3:44.87 高校歴代9位 / 高2歴代2位

・大野:3:45.59 高2歴代3位

・後田:3:47.14 高2歴代4位

今後は高校トップクラスで3分30秒台、U20の選手でも3:35あたりの記録を目指す日本人のトップ選手が増えてくるだろう。

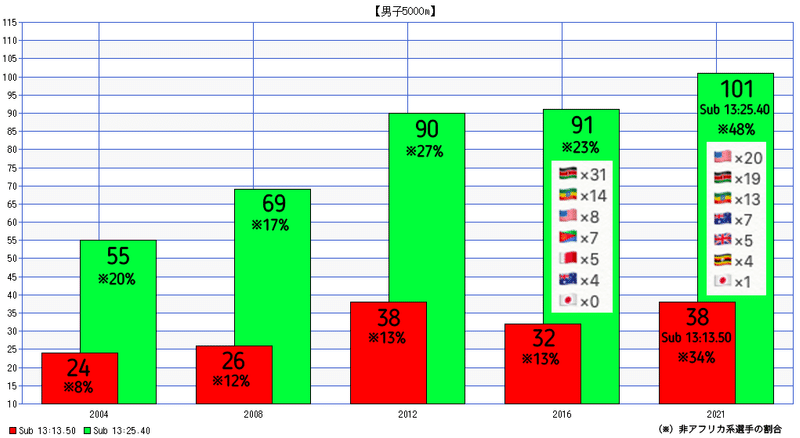

男子5000m:非アフリカ系の12分台や13分1けたが増加

2004年(五輪標準:A 13:21.50 / B 13:25.40)

サブ13:13.50:24人(非アフリカ系2人:8%)

サブ13:25.40:55人(非アフリカ系11人:20%)

2008年(五輪標準:A 13:21.50 / B 13:28.00)

サブ13:13.50:26人(非アフリカ系3人:12%)

サブ13:25.40:69人(非アフリカ系12人:17%)

2012年(五輪標準:A 13:20.00 / B 13:27.00)

サブ13:13.50:38人(非アフリカ系5人:13%)

サブ13:25.40:90人(非アフリカ系24人:27%)

2016年(五輪標準:13:25.00)

サブ13:13.50:32人(非アフリカ系4人:13%)

サブ13:25.40:91人(非アフリカ系21人:23%)

🇰🇪×31/🇪🇹×14/🇺🇸×8/🇪🇷×7/🇧🇭×5/🇦🇺×4/🇯🇵×0

2021年(五輪標準:13:13.50)

サブ13:13.50:38人(非アフリカ系13人:34%)

サブ13:25.40:101人(非アフリカ系48人:48%)

🇺🇸×20/🇰🇪×19/🇪🇹×13/🇦🇺×7/🇬🇧×5/🇺🇬×4🇯🇵×1

【2004 / 2008 / 2012 / 2016 / 2021年の1/1-7/1までの達成者数】

【赤】サブ13:13.50

【緑】サブ13:25.40

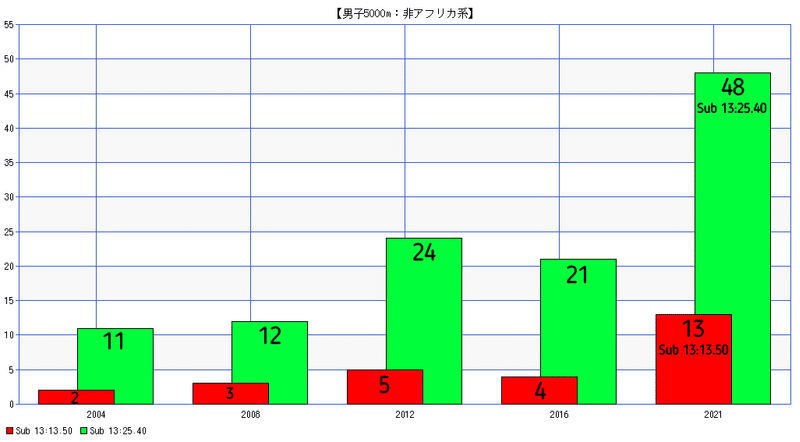

★ 非アフリカ系

コロナ禍ではアフリカの選手の海外遠征が少なくなり、またこの期間でサブ13:25を達成した非アフリカ系選手が2000年代の4倍に。非アフリカ系選手のランキング上昇が目立った。

非アフリカ系という分類があるのは、これまで世界の陸上長距離界で東アフリカ勢やそれらの国からの帰化選手が圧倒的な成績を残してきたから。

例えば、男子5000mにおいてシニアの世界大会で2000年以降にメダルを獲得した非アフリカ系選手は2005年ヘルシンキ世界選手権銅メダルのクレイグ・モットラムただ1人だけである。

BTC男子5000m

— Sushiman 🇯🇵 (@sushimankawarai) March 7, 2021

1. M.アーメド🇨🇦12:47.20北米記録

2. W.キンケイド🇺🇸12:58.10🇺🇸歴代#5

3. L.ロモン🇺🇸12:58.78 #8

4. M.セントロ🇺🇸13:00.39 #10

5. E.ジェイガー🇺🇸13:02.40 #12

6. G.フィッシャー🇺🇸13:02.53 #13

7. M.スコット🇬🇧13:05.13 🇬🇧歴代#3

8. S.マクゴーティ🇺🇸13:06.45

9. C.デリック🇺🇸13:08.04 pic.twitter.com/BivtFn1Q7q

リオ五輪の1年では非アフリカ系のサブ13:10が1人も出なかったが、現在のBTCにサブ13:10の選手が9名もいるということが以前との大きな違い。

そこで練習を積んだ遠藤日向や、五輪代表の坂東と松枝、今季日本人最高記録マークしている塩尻の富士通トリオ、そして5000mでも可能性を感じさせる三浦龍司などがサブ13:10に挑戦するレースが今から楽しみである。

また、昨年は22人もの高校生が13分台をマークし、今年はインターハイの地区大会でも13分台が出た(近畿、北九州大会)。このようなことは今までになかったので、5000mは高校陸上界でも過去最高水準にあるといえる。

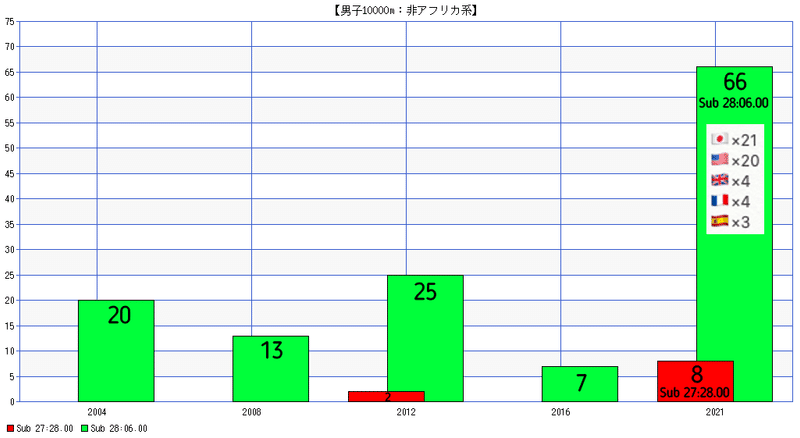

男子10000m:トラック種目で最も記録短縮が顕著な種目

2004年(五輪標準:A 27:49.00 / B 28:06.00)

サブ27:28.00:8人(非アフリカ系0人:0%)

サブ28:06.00:58人(非アフリカ系20人:34%)

2008年(五輪標準:A 27:50.00 / B 28:10.00)

サブ27:28.00:24人(非アフリカ系0人:0%)

サブ28:06.00:71人(非アフリカ系13人:18%)

2012年(五輪標準:A 27:45.00 / B 28:05.00)

サブ27:28.00:26人(非アフリカ系2人:8%)

サブ28:06.00:78人(非アフリカ系25人:32%)

2016年(五輪標準:28:00.00)

サブ27:28.00:23人(非アフリカ系0人:0%)

サブ28:06.00:69人(非アフリカ系7人:10%)

2021年(五輪標準:27:28.00)

サブ27:28.00:28人(非アフリカ系8人:29%)

サブ28:06.00:118人(非アフリカ系66人:56%)

🇯🇵×21/🇺🇸×20/🇬🇧×4/🇫🇷×4/🇪🇸×3

【2004 / 2008 / 2012 / 2016 / 2021年の1/1-7/1までの達成者数】

★ 非アフリカ系

【赤】サブ27:28.00

【緑】サブ28:06.00

10000mも5000mと同様に非アフリカ系選手の記録の伸びが顕著である。

・東アフリカの選手は高地が拠点のためケニアやエチオピアといった国内のレースでは記録が出にくい

・COVID-19で海外遠征に行けるアフリカの選手が以前よりも圧縮されて人数として相対的に減った

このようにランキングに占めるアフリカの選手の割合が今年は少なくなっているのが特徴であり、日本人を含めた非アフリカ系の27分台がスタンダードになってきているということである。

・2020年12月:日本選手権10000mの1/2組で27分台計21人

・2021年6月:全米学生選手権決勝で27分台10人(PB15人)

など

6/19 東京五輪ケニア選考会 🇰🇪

— Sushiman 🇯🇵 (@sushimankawarai) June 19, 2021

@ 標高1,865 m

男子5000m決勝

1. N.キメリ 🇰🇪 13:02.88

キメリがレースの大半を引っ張って

高地で13:02.88の驚異的な記録で優勝!

先頭

2:37

2:37

2:34(3000m 7:48

2:37

2:36 pic.twitter.com/3PXOkCwLqm

その一方で、東京五輪のケニア選考会では5000 / 10000mともにケニアでのレースにおける過去最高記録がマークされた。

6/18 五輪ケニア選考会🇰🇪標高1865 m

— Sushiman 🇯🇵 (@sushimankawarai) June 18, 2021

男子10000m

1. G.カムウォロル🇰🇪 27:01.06(13:29 / 13:31

2. R.ケモイ🇰🇪 27:05

3. W.ランガット🇰🇪 27:24

カムウォロルがケニアでの10000m歴代最高記録で完勝。3位のランガットは高地で五輪標準突破。

先頭

2:36

2:42

2:42

2:43

2:43

2:42

2:44

2:44

2:44

2:36 https://t.co/Hnma8A6Emh

今後、日本人選手が10000mで26分台に到達する頃には、アフリカ勢の選手が25分台(5000m12分台ペースで10000m)に突入していることも十分に考えられる。

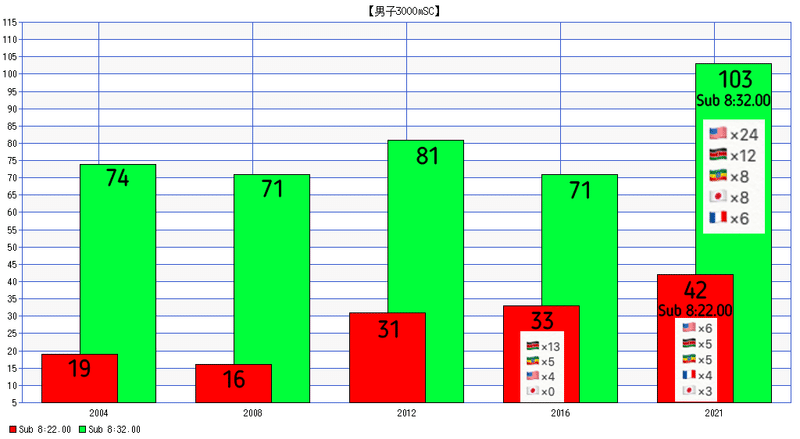

男子3000mSC:更なる日本記録の更新と8分1けたに期待

2004年(五輪標準:A 8:24.60 / B 8:32.00)

サブ8:22.00:19人(🇰🇪×8)

サブ8:32.00:74人

2008年(五輪標準:A 8:24.60 / B 8:32.00)

サブ8:22.00:16人(🇰🇪×7)

サブ8:32.00:71人

2012年(五輪標準:A 8:23.10 / B 8:32.00)

サブ8:22.00:31人(🇰🇪×13)

サブ8:32.00:81人

2016年(五輪標準:8:28.00)

サブ8:22.00:33人(🇰🇪×13/🇪🇹×5/🇺🇸×4/🇯🇵×0)

サブ8:32.00:71人

2021年(五輪標準:8:22.00)

サブ8:22.00:42人(🇺🇸×6/🇰🇪×5/🇪🇹×5/🇫🇷×4/🇯🇵×3)

サブ8:32.00:103人(🇺🇸×24/🇰🇪×12/🇪🇹×8/🇯🇵×8/🇫🇷×6)

【2004 / 2008 / 2012 / 2016 / 2021年の1/1-7/1までの達成者数】

【赤】サブ8:22.00

【緑】サブ8:32.00

これまでケニアの“お家芸”と呼ばれる種目で、五輪などの世界大会では圧倒的な成績を残してきたが、今年はエチオピア勢にもチャンスがありそう。エチオピアには国自体にトラックがあまりないのと、それが影響して障害の練習ができるところがほとんどないそうだ。

そのようなこともあって、3000mSCでエチオピアの選手がこれまで活躍してこなかったが、アディスアベバ周辺に住まわせ(長期合宿をさせ)代表チームで障害練習を消化する、という流れができてきてから男女ともにエチオピアの選手もランキングで上位に食い込んできている。

この種目でも平均的には過去最高水準であるが、今年は男子の7分台、女子の8分台が記録されていない。五輪の決勝でどうなるかは見ものである。

日本人選手の今年の8:32切りが8人と、これまでの概念を大きく買えるような記録水準の向上が起きている。これには三浦、塩尻といったフラットの種目でも高い走力を持つ選手がこの種目を専門にしている、ということも影響しており、競技力の高い選手が他の選手を牽引している。

そういった意味では男子100m、男子110mH、女子100mH、男子1500m、男子マラソンといった日本記録の更新が近年で複数回あった種目のように男子3000mSCは活気付いている種目であるといえる。

今後は東京五輪を含めた世界大会での決勝進出や入賞、メダルの期待がかかる種目であるが、日本人選手が8分1けたの記録まで伸ばすことができればそういった領域に入ってくるのではないかと思う。

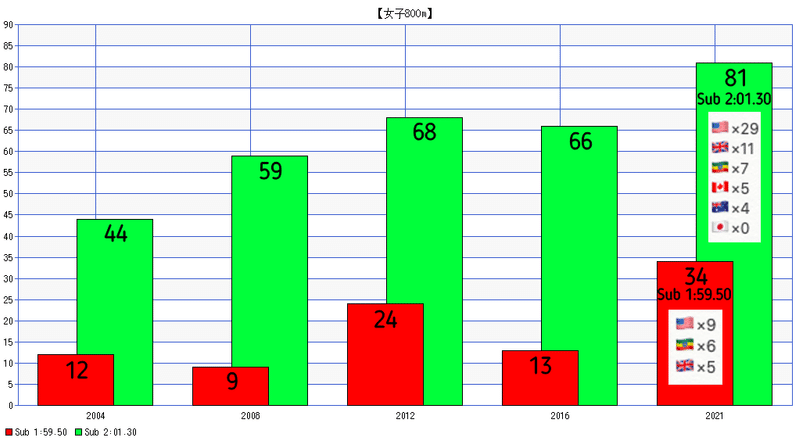

女子800m:米国選手の2:01.30切りが今年だけで33人

2004年(五輪標準:A 2:00.00 / B 2:01.30)

サブ1:59.50:12人

サブ2:01.30:44人

2008年(五輪標準:A 2:00.00 / B 2:01.30)

サブ1:59.50:9人

サブ2:01.30:59人

2012年(五輪標準:A 1:59.90 / B 2:01.30)

サブ1:59.50:24人

サブ2:01.30:68人

2016年(五輪標準:2:01.50)

サブ1:59.50:13人

サブ2:01.30:66人

2021年(五輪標準:1:59.50)

サブ1:59.50:34人(🇺🇸×9/🇪🇹×6/🇬🇧×5)

サブ2:01.30:81人(🇺🇸×29/🇬🇧×11/🇪🇹×7/🇨🇦×5/🇦🇺×4/🇯🇵×0)

【2004 / 2008 / 2012 / 2016 / 2021年の1/1-7/1までの達成者数】

【赤】サブ1:59.50

【緑】サブ2:01.30

2:01.30というのは2004 / 2008 / 2012年五輪のB標準であるが、その記録を米国選手が今年だけで33人も達成(五輪まで)↑は1/1-7/1までで29人。

もちろんこれは過去最高水準であると考えられるが、2:00切りの達成者数も今年は多く、1500mが専門の選手でも多くの2:00切りをしている世界クラスの選手が多く目立つ。

そういった意味では日本人選手で1500mを専門にする選手が800mで日本記録を更新、そして2:00切りを達成することができれば800mよりかは、1500mにおいて世界大会の決勝に進むことができるのかもしれない。

そういったことを考えると、この種目で全米学生選手権や全米選手権で決勝に残ることは簡単なことではない。今年は米国の高校生も2名2:00台をマークしておりユース世代においても高速化が進んでる種目である。

とはいえ、歴史上この種目はドーピング疑惑のある選手や、テストステロン値の高い選手が世界歴代上位記録に多くランクインしている。今年は1:58切りの選手が12人もいるが、今季世界最高の1:56.07は世界歴代30位にとどまっている。

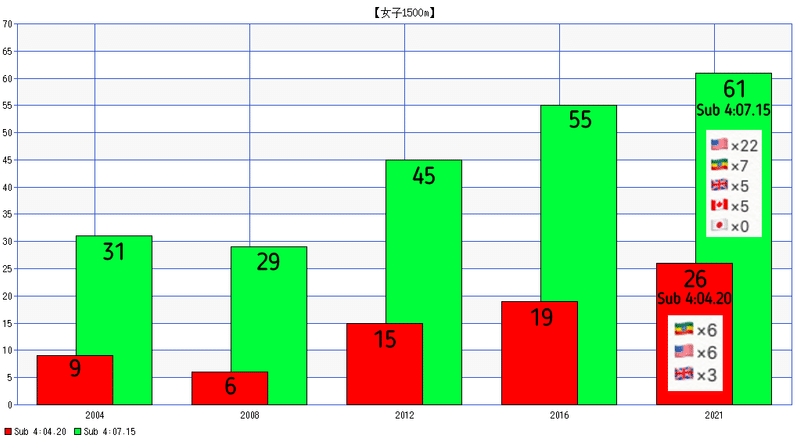

女子1500m:今の世界大会ではラスト1周を58-62秒で走れる力が必要

2004年(五輪標準:A 4:05.80 / B 4:07.15)

サブ4:04.20:9人

サブ4:07.15:31人

2008年(五輪標準:A 4:07.00 / B 4:08.00)

サブ4:04.20:6人

サブ4:07.15:29人

2012年(五輪標準:A 4:06.00 / B 4:08.90)

サブ4:04.20:15人

サブ4:07.15:45人

2016年(五輪標準:4:07.00)

サブ4:04.20:19人

サブ4:07.15:55人

2021年(五輪標準:4:04.20)

サブ4:04.20:26人(🇪🇹×6/🇺🇸×6/🇬🇧×3)

サブ4:07.15:61人(🇺🇸×22/🇪🇹×7/🇬🇧×5/🇨🇦×5/🇯🇵×0)

【2004 / 2008 / 2012 / 2016 / 2021年の1/1-7/1までの達成者数】

【赤】サブ4:04.20

【緑】サブ4:07.15

田中希実の日本記録(4:04.08)で今季世界34位。世界大会でラウンドを進めていくとなると(予選、準決勝、決勝)この種目は持ち記録よりもラスト1周での位置取りと加速力、持続力、戦術といったトータルの力が必要。そういった意味では経験の有無が勝負を分けるといっても過言ではない。

田中希実の国内でのレースをみていると揉まれるレースというのはほとんどなく、自分でスパートのタイミングを決めているレースが多い。それが選手権ではそういったわけにはいかないので、ある意味では世界大会での失敗を多く重ねることが重要である。

男女ともに今年日本記録が生まれた種目であるが、まだまだ国内の中距離のレースレベルは欧米と比較してそこまで高くないことを考えると、積極的に海外遠征を繰り返して、レース経験を積んでいくことが最も重要になる種目である(800mもそうであり、これは男女共に共通する)

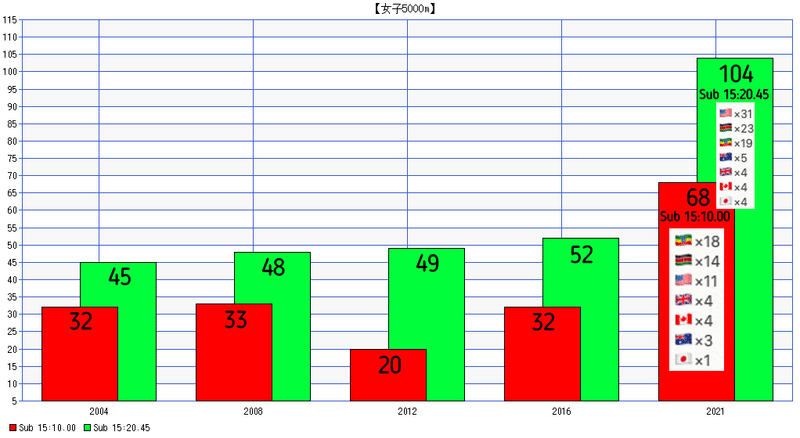

女子5000m:世界大会で決勝に残るには14分台は当たり前の時代

2004年(五輪標準:A 15:08.70 / B 15:20.45)

サブ15:10.00:32人

サブ15:20.45:45人

2008年(五輪標準:A 15:09.00 / B 15:24.00)

サブ15:10.00:33人

サブ15:20.45:48人

2012年(五輪標準:A 15:20.00 / B 15:30.00)

サブ15:10.00:20人

サブ15:20.45:49人

2016年(五輪標準:15:24.00)

サブ15:10.00:32人

サブ15:20.45:52人

2021年(五輪標準:15:10.00)

サブ15:10.00:68人(🇪🇹×18/🇰🇪×14/🇺🇸×11/🇬🇧×4/🇨🇦×4/🇦🇺×3/🇯🇵×1)

サブ15:20.45:104人(🇺🇸×31/🇰🇪×23/🇪🇹×19/🇦🇺×5/🇬🇧×4/🇨🇦×4/🇯🇵×4)

【2004 / 2008 / 2012 / 2016 / 2021年の1/1-7/1までの達成者数】

【赤】サブ15:10.00

【緑】サブ15:20.45

15:10切り(東京五輪参加標準)が前回のリオ五輪の時よりも倍増(15:20.45切りも倍増)

高速化が顕著な種目であり、現在では世界大会で決勝に残るにはラスト1周を61-63秒ぐらいではカバーしないといけない(ハイペースでなければ)

そのための基本的な走力が14分台であるが、14分台を持ちながらもラスト1周を61-63秒ぐらいではカバーできる選手が決勝で戦える選手ではないかと感じる。

この2年間で日本人選手2名が14分台をマークしたが、その一方で14名もの米国の選手が14分台で走っていて、日本と米国との中距離種目での差がそのまま5000mにも影響しているのではないか、とも考えられる。

男女ともに現在のトップレベルの5000mのラスト1000mのスパートを見ていると中距離種目といってもいいような物凄い駆け引きが展開されている。いわゆる中距離力を持っていることが今後この種目で世界で戦うために必須。その点では田中希実のアプローチは正攻法ではないだろうか。

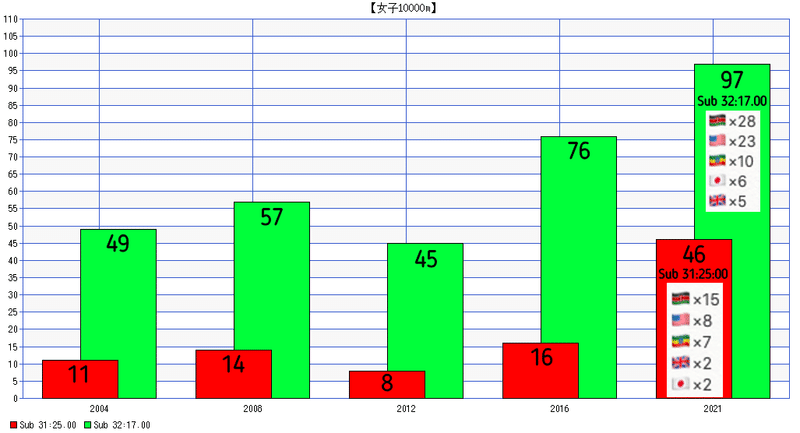

女子10000m:1993年以降初の非アフリカ系の29分台が今後見られるだろうか

2004年(五輪標準:A 31:45.00 / B 32:17.00)

サブ31:25.00:11人

サブ32:17.00:49人

2008年(五輪標準:A 31:45.00 / B 32:20.00)

サブ31:25.00:14人

サブ32:17.00:57人

2012年(五輪標準:A 31:45.00 / B 32:10.00)

サブ31:25.00:8人

サブ32:17.00:45人

2016年(五輪標準:32:15.00)

サブ31:25.00:16人

サブ32:17.00:76人

2021年(五輪標準:31:25.00)

サブ31:25.00:46人(🇰🇪×15/🇺🇸×8/🇪🇹×7/🇬🇧×2/🇯🇵×2)

サブ32:17.00:97人(🇰🇪×28/🇺🇸×23/🇪🇹×10/🇯🇵×6/🇬🇧×5)

【2004 / 2008 / 2012 / 2016 / 2021年の1/1-7/1までの達成者数】

【赤】サブ31:25.20

【緑】サブ32:17.00

今回の東京五輪の参加標準(31:25.00)突破者が46名。前回のリオ五輪との比較では水準が大幅に向上していることがハッキリとわかる。

最近のレースで印象的だったのは単独走の局面が大半であったにもかかわらず、この種目での世界記録更新が2回あったことと、高温下の全米選考会で優勝したシッソンの後半5000mが結構速かったこと。

6/26 五輪全米選考会

— Sushiman 🇯🇵 (@sushimankawarai) June 26, 2021

女子10000m(気温30℃🔥

1. E.シッソン 🇺🇸 31:03.82 大会新

2. K.シュワイツァー 🇺🇸 31:16.52

3. A.モンソン 🇺🇸 31:18.55

シッソンは1900mから最後まで先頭を走り前半15:49 / 後半15:14。

気温30℃で大会新。従来の感覚でないぐらい長距離の高速化が顕著。気温考えたら異次元。 https://t.co/WRt9IobhDN pic.twitter.com/wt33V5aDx5

10000mという種目においてもやはり中距離力というか、ラスト2000mぐらいからのペース変化、ラスト1000mを2分40秒台後半から2分50秒台前半ぐらいで上がれる力が欲しいところ。

世界的に条件の良い10000mのレースは減っているが(日本は例外)今後は1993年以降初の非アフリカ系初の29分台が見れるかもしれない、という点では5000m14分台がもっと当たり前になってくるのかもしれない(今年の五輪までで49人が14分台で走っている)

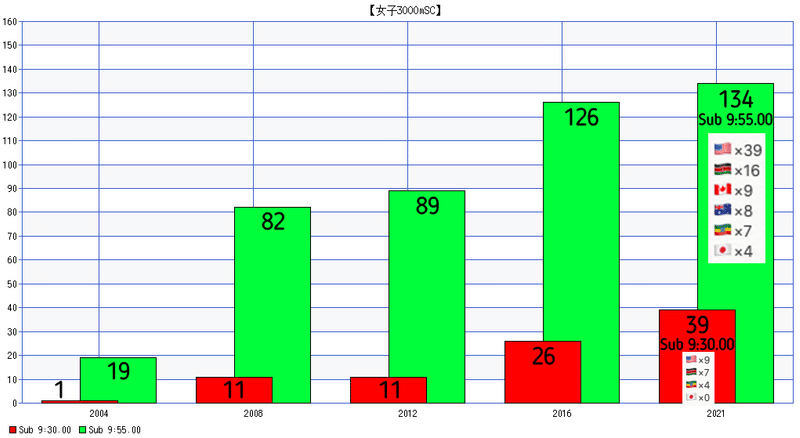

女子3000mSC:標準記録突破=日本記録更新が世界で戦うための最低条件

2004年(五輪標準:※五輪未開催種目)

サブ9:30.00:1人

サブ9:55.00:19人

2008年(五輪標準:A 9:46.00 / B 9:55.00)

サブ9:30.00:11人

サブ9:55.00:82人

2012年(五輪標準:A 9:43.00 / B 9:48.00)

サブ9:30.00:11人

サブ9:55.00:89人

2016年(五輪標準:9:45.00)

サブ9:30.00:26人

サブ9:55.00:126人

2021年(五輪標準:9:30.00)

サブ9:30.00:39人(🇺🇸×9/🇰🇪×7/🇪🇹×4/🇯🇵×0)

サブ9:55.00:134人(🇺🇸×39/🇰🇪×16/🇨🇦×9/🇦🇺×8/🇪🇹×7/🇯🇵×4)

【2004 / 2008 / 2012 / 2016 / 2021年の1/1-7/1までの達成者数】

【赤】サブ9:30.00

【緑】サブ9:55.00

2022年のユージン世界選手権の参加標準を突破する、というのは男子800m、1500m、女子800m、3000mSCにおいては日本記録を突破しなければいけない、ということである。

実際に、そうやって標準記録突破を念頭に置いた結果、男子800m、1500m、10000m、3000mSC、女子1500mでは日本記録が更新された(女子10000mでも更新されたが参加標準よりも1分ほど速かった)

この種目では男子のように日本トップレベルが活気付いてくると、9:30という記録もそこまで高い壁ではないように感じる。男子と女子では障害の高さが違うが、それなりにこの種目のエキスパートである場合、フラットの3000mのPBから+20-30秒程度で走れることが一般的。

そう考えると、女子3000mで8分台の走力がある日本人選手がこの種目でエキスパートになると、9:30という壁はそこまで高くない。今年は五輪までに41人の選手が9:30を切っている(1/1-7/1の期間では39人)

男子3000mSCのようにフラットの3000-5000mで走力の高い日本人選手がこの種目に転向する、ということが今後必要ではないかと思う(日本の高校では女子3000mSCが一般的ではない)

まとめ

各種目ともに記録水準は日本も世界も過去最高水準であり、概ねユースやジュニア、シニア世代で共通の傾向である。

東京五輪が終わってから、競技で使用するシューズに関する競技規則がどう書き換えられる(または加筆される)のかはまだわからないが、今と同じ競技規則であれば、今後も以前よりも高い記録水準で競技が行われていくことだろう。

つまり、条件が良ければマラソンのサブテンや10000m27分台や、高校生の13分台が以前よりも多く達成される可能性が高いということであり、そういた記録水準の向上は800mや1500m、3000mSCといった中距離種目でも見られ続けていくのではないか、ということである。

【関連記事】

サポートをいただける方の存在はとても大きく、それがモチベーションになるので、もっと良い記事を書こうとポジティブになります。