【IoT基礎】#04 「通信」をどう選ぶか?

IoT基礎シリーズでは、IoTデバイスを自作する上で必要となる知識の全体像を知るとともに、自作する上で必要となる各要素に関し、どのような選択肢があり、どのように選べばいいのかを、私自身の経験をもとに整理しています。

これまで、

#00 はじめに

#01 IoTシステムの全体構成を知る

#02 「電源」をどう選ぶか?

#03 「電池」をどう選ぶか?

という記事を書きました。

今回は『「通信」をどう選ぶか?』について整理します。

背景と目的

これまでの記事で、電源の選び方と、電池の選び方について書きましたが、この電源に最も影響する因子は「通信」です。自作IoTデバイス開発当初から通信方法を決めておくと、手戻りをなくせます。

本記事では、通信を、

1.デバイス⇔クラウド間通信

2.デバイス⇔デバイス間通信

の2つに分類し、それぞれどのような選択肢があり、どのように選択すればよいのかを整理します。

詳細

1. デバイス⇔クラウド間通信をどう選ぶか?

まずは、デバイスとクラウド間の通信について考えます。デバイスで得られたデータを、クラウドに送信するためには、通信が必要になります。通信の選択肢を、横軸に消費電力量、縦軸に通信容量とした2x2マトリックスで整理しました。下図をご覧ください。

消費電力量が大きく、通信容量が大きい通信は、右上の5G/4G/3Gです。また、消費電力量が小さく、通信容量が小さい通信は、左下のLTE-M/Sigfoxです。

LTE-Mは、LTE通信をIoT向けに割り当てた通信であり、docomo/KDDI/softbankのLTEエリアとほぼ同じエリアが圏内であるため、山間部でも繋がる場合が多いです。一方Sigfoxは独自の通信エリア網を有しますが、LTE-Mほど通信範囲が広くありません。Sigfoxのエリアはこちらから確認できます。

電池駆動型IoTデバイスを想定した場合、IoTデバイスに求められる仕様は消費電力量の小ささであり、LTE-MやSigfoxが有用なケースが多いです。消費電力量や通信容量に加え、通信エリアや通信料も見極め、通信を選びます。下図が比較表です。

*1, *2, *3

3つの枠に入った通信を、消費電力量/通信エリア/通信容量/通信料という評価軸で比較しました。私自身の経験では、Sigfoxの電波が入るエリアに電池駆動型IoTデバイスを設置する場合は、原則Sigfoxを選びます。消費電力量が低いことが、最も重要な要素だと考えています。一方、Sigfoxの電波が入らない場合は、LTE-Mを選んでいます。平野部に設置する場合はSigfox、山間部に設定する場合はLTE-Mにすることが多いです。商用電源に接続できる場合は、4G/3Gも選択肢に入ります。

2. デバイス⇔デバイス間通信をどう選ぶか?

次に、デバイスとデバイス間の通信について考えます。デバイス間通信が必要になるケースは主に4つあります。

1つ目は、IoTデバイスを設置したい場所が、LTE-M/Sigfoxの圏外である場合です。この場合、IoTデバイスで得られたデータを、圏内の場所までデバイス間通信させるという手段が考えられます。

2つ目は、1つのエリアに例えば数十台など、複数台のデバイスを設置する場合です。この場合、各デバイスからクラウドに送信するよりも、各デバイスのデータを1台の親機に集約し、この親機からクラウドに送信するほうが、コストメリットがあります。

3つ目は、すでにWi-Fi環境があり、その環境下にIoTデバイスを設置したい場合です。この場合、IoTデバイスとWi-Fiルータ間をWi-Fiで接続し、Wi-Fiルータからは光回線や5G/4Gでインターネットに接続します。

4つ目は、IoTデバイスを設置したい場所と、デバイスから得られたデータを見たい場所が近く、わざわざクラウドにデータを送信する必要がない場合です。例えば、家の中、職場の中、工場の中、圃場の中などのデータを取得し、かつそのデータをそのエリア内で見たい場合は、クラウドに上げる必要がないかもしれません。

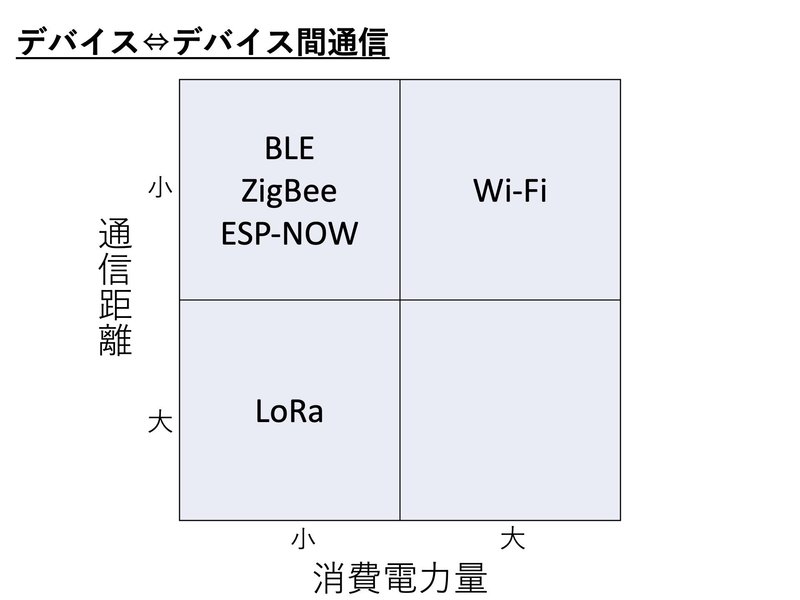

では、デバイス間の通信の種類を整理します。下図をご覧ください。横軸を消費電力量、縦軸を通信距離とした2x2マトリックスで整理しています。

消費電力量が大きく、通信距離が短い通信の代表は右上のWi-Fiです。すでにWi-Fi環境がある場合は、Wi-Fi対応のマイコンで、現場データをクラウドに送信することが可能です。

消費電力量が小さく、通信距離が短い通信は、左上のBLE(Bluetooth Low Energy)、ZigBee、ESP-NOWなどがあります。BLEはラズパイ系マイコンや、M5Stack系マイコンに搭載されており、マイコン間をBLEで接続する事例も数多くあります。ZigBeeを使ったことがなく詳しくはわかりませんが、メッシュネットワークを構成することができるようです。ESP-NOWはM5Stack系マイコンの独自規格であり、M5Stack系マイコン間同士であれば、比較的簡単にデバイス間通信を実現できます。メッシュネットワークにも対応する通信規格です。結構使いやすくおすすめです。

消費電力量が小さく、通信距離が長い通信は、左下のLoRaです。見通し距離でkmオーダーで通信できます。現場では建物や木々で遮られる場合が多いと思いますので、数100mオーダーになる場合もあります。アンテナ設置位置に工夫が必要です。

3つの枠に入った通信を、消費電力量/通信距離/通信容量という評価軸で比較しました。下図をご覧ください。

私自身の経験では、Wi-Fi環境下でマイコンをWi-Fiに繋いだり、M5Stack系マイコン間でESP-NOWを使ったりしています。記事執筆時点でLoRa通信の実験段階ですが、長距離かつ低消費電力という優位性があり、面白いと感じています。

まとめと今後の課題

IoTデバイスにおける通信を、デバイスからクラウドへの通信と、デバイス間通信に分け、それぞれどのような通信方法があり、それぞれどのような特徴があるのか、2x2マトリックスと比較表で深堀りしました。

次の記事では、『「マイコン」をどう選ぶか?』についてまとめます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?