&書【andsyo】への思い

みなさんこんにちは、&書【andsyo】です。

今日は、なぜ私が&書【andsyo】を立ち上げたのかについて語りたいと思います。

私が書道と出会ったのは小学校1年生のときです。

近所の書道教室に連れて行かれたのを覚えています。母が連れて行ったようなのですが、母としては私ではなく、姉に書道を習わせたかったようです。しかし、姉は結局書道をやらず(さまざまなことに色々夢中だったようです。)私だけが書道教室に通うことになりました。

当時は各地域に書道教室があり、県全体が参加しているような大規模な競書雑誌がありました。私はその競書で級を上げていくことを目標にしていました。同じ小学校に通う友達も競書に参加していますが、習っている教室が違うため、勝手にライバル視していました。

「小学校単位で参加する県下の書道コンクールで絶対に1位を取るぞ!」

「競書雑誌でも写真版になるようにがんばるぞ!」

「昇段試験で合格するぞ!」

とこんな感じで書道に打ち込んでいました。

実際、県下の書道コンクールでも数回入賞させてもらえたり、競書雑誌の写真版にも何度か掲載されたり、最終的には6段くらいまでは昇段すること

ができました。書道を自分の中の得意なこととして認識していたように思います。

月日は流れ、中学生になり書道教室に通うことが難しくなったため、一度書道からはなれることになりました。

さらに、高校生になり芸術科目で書道を選択します。久しぶりの書道でした。そこで衝撃的な体験をします。それは、古典の臨書というものでした。

書いた古典は「九成宮醴泉銘」です。

「九成宮醴泉銘」は【楷書の極則】と評されるほどの古典で、書道をする人にとっては名品中の名品としてその名が知られています。しかし、当時の私にとって、「九成宮醴泉銘」は美しいと思えないものでした。

当時、芸術書道の時間に書いたのは、古典から集字した2文字だったように記憶しています。(どの字だったかは覚えておりません…。)

そこで思ったことが「全然美しくない」そして「真似したくない」でした。

「どうしてこんなに足が短いんだろう」

「どうしてこんなに起筆が鋭いんだろう」

「ハネの部分はもっとはねたい」

「全然きれいじゃない」

…そういうことを思ってしまったのです。

多くの生徒が古典を臨書する中、私の頭の中は

どうしてこれを真似しなきゃいけないんだ?

という思いでいっぱいでした。

【古典臨書への疑問】これが私の最初の書への疑問・不満でした。

その後、大学へ入学します。教育学部で国語と書道の免許を取得するのですが、書道の免許を取る際に、書道の教授と何度もバトルを繰り広げました。

・臨書にも種類があるはずだ。なぜ形臨しか認めないのか

・講評が字形のことだけなのはなぜか

・似てることだけが良しとされるのであれば、人間がやる意味がないのでは

というような感じで、書に対して、疑問、不満、批判をする状態になっていました。しかし、このように書に懐疑的な姿勢を貫いたところで、教授からいただく言葉は「君の作品は法帖と似てないな」のみでしたので、「自分は書の世界ではやっていけない」という思いが強くなり、書道からは離れ、国語教員として社会人生活をスタートすることになりました。

その後、13年間高校の国語教員としてキャリアを積み上げてきましたが、学生時代の書に対する疑問や不満を払拭することはできませんでした。そこで少しでもそのモヤモヤを解消すべく、教員を退職し大学院に入学することにしました。

大学院での学びは充実したもので、さまざまな角度から書を捉え直すことができました。

・過去の書の偉人たちもいろんな側面から臨書を試みているんだな

・新しい書風にチャレンジすることも現代芸術の1つの実験だよな

・古典臨書をどう捉えるかによって学び方は変わってくるな

・臨書を形臨だけにしておくのはもったいない

・法帖の見方、考え方を変えれば、書はもっと世界が広がるのでは

・書の見えている部分だけを追っていたら、適切な理解には繋がらない

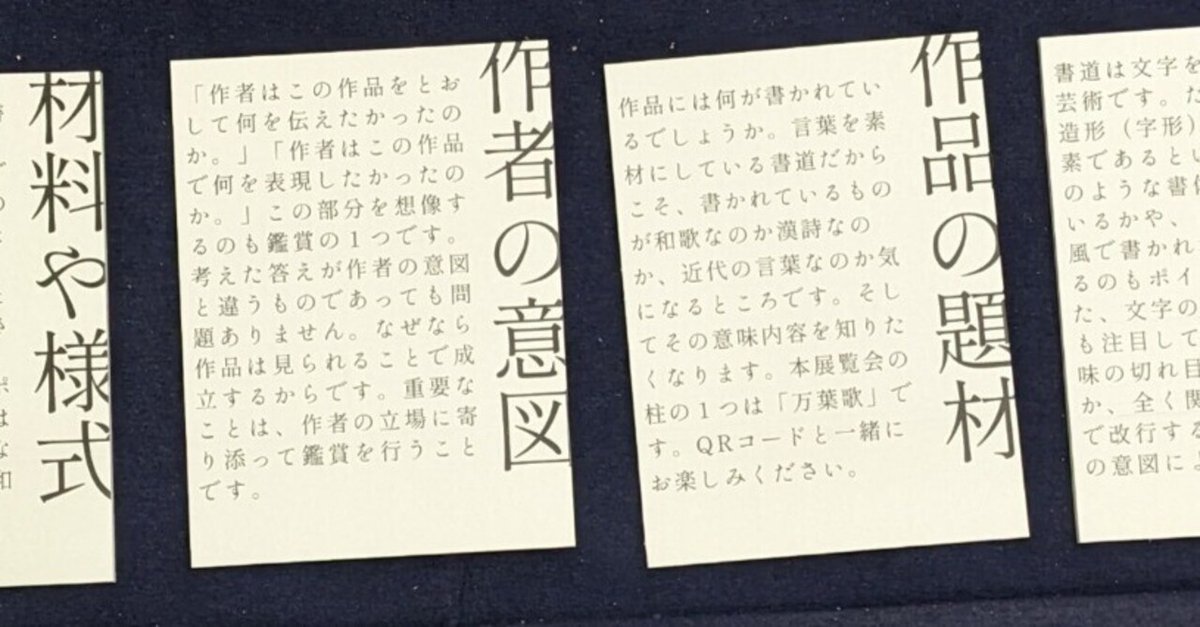

現在の書の捉え方は、字形などをメインにした造形に偏っています。もちろん、造形も書を構成する要素として重要な役割を持っています。しかし、それだけを全面に押し出すことは、書の適切な理解という目的にとって、逆のベクトルに働くと思われます。

書をやっている人でも

「書の展覧会は見てもわからない」

とよく言います。やっていても(先生のいうとおりに書いていても)わからない。書という文化に触れていない人はもっとよくわからない。これはゆゆしき事態です。

&書【andsyo】は、書の現状について検討し、書の理想を語り合う場です。また、その理想を広げていく活動をしています。

書は、文字や言葉を書くという単純な行為でありながら、さまざまな分野と関わりを持っています。

文学 &書

歴史 &書

美術 &書

戦争 &書

海外 &書 …

あなた &書

さまざまな側面から書を検討し、書を鑑賞する。

書の立体的な広がりを実感し、作品に自分だけの価値を意味づける

‐書の奥深さを、すべての人に‐

これが&書【andsyo】の思いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?