下肢切断者の筋量の最適化:下腿切断の場合、大腿切断の場合 [綺麗な図]

▼ 文献情報 と 抄録和訳

切断に伴う下肢筋量の適応を理解する

Henson, David P., et al. "Understanding lower limb muscle volume adaptations to amputation." Journal of Biomechanics 125 (2021): 110599.

[ハイパーリンク] DOI, PubMed, Google Scholar

[背景] 大腿部を切断し、その後、義足を装着して運動を再開するには、失ったものを補うための代償戦略を発達させる必要がある。このような代償戦略は、時間の経過とともに、損傷を受けていない人と比較して、慢性的な筋肉の不足または過剰使用による局所的な筋肉の萎縮および肥大を引き起こす。本研究の目的は、高解像度MRIを用いて、下腿切断者および大腿骨切断者の下肢筋パラメータを定量化し、筋量を把握するとともに、大腿骨および脛骨の長さ、骨盤幅、身長および体重を用いて筋量を予測する回帰式を決定することである。

[方法] 本研究では、12名の四肢欠損者が参加し、彼らのデータを6名のマッチした対照者と比較しました。

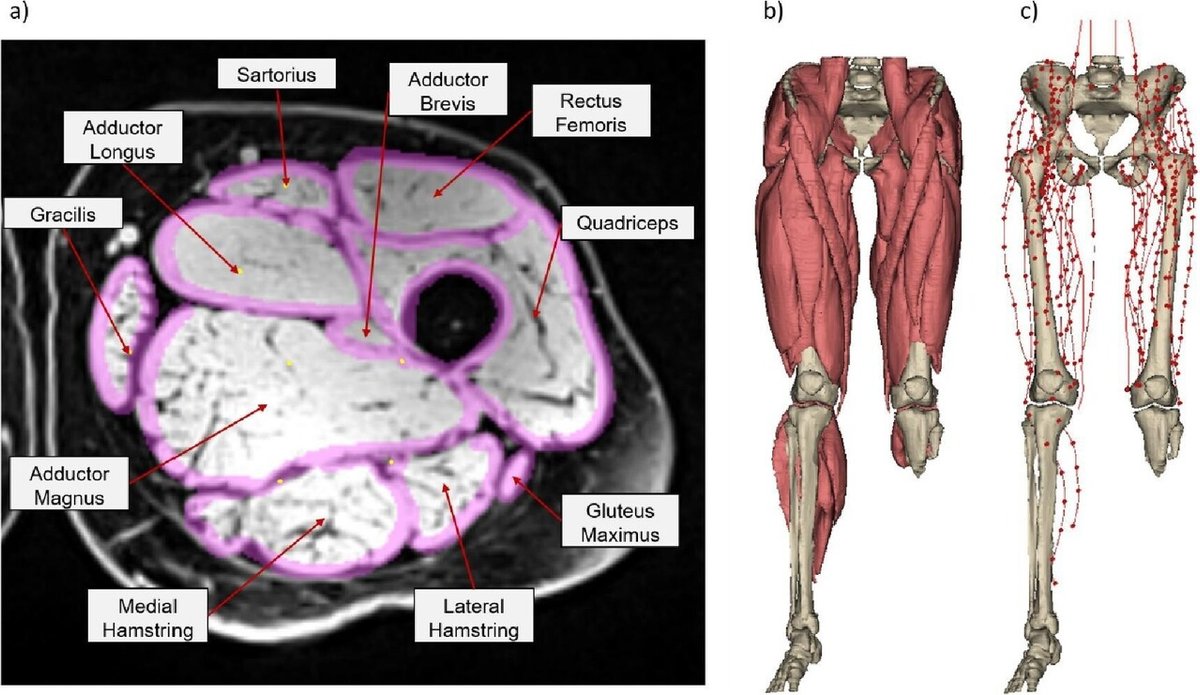

✅ 図. 切断者の代表的な被験者における(a)2D筋輪郭から(b)3D筋再構成、(c)筋腹長のスプライン関数による決定までの解剖学的構造の再構築。

[結果] 片側の下腿切断を受けた被験者は、残存肢では全肢の筋体積が減少したが、無傷の肢ではわずかな体積変化しか見られず、無傷の肢に支配された補償戦略の証拠となった。両側大腿切断の被験者は、切断の影響を受けない挿入部を持つ短い内転筋、股関節屈筋、中殿筋で有意に筋体積が増加し、長い内転筋、大腿直筋、ハムストリングスで有意に体積が減少した。

✅ 図. 対照群と切断者群の前方筋群の比較。*は健常者との統計的差異を示す。CS - 対照被験者,UTT - 片側転子部,BTF - 両側転子部].

✅ 図. CS群とPWLL群の後面筋群の比較。*は健常者との統計的差異を示す。CS - 対照被験者、UTT - 片側転子部、BTF - 両側転子部。

[結論] 本研究は、肢体不自由者の筋体積の不一致の指標を示しており、肢体不自由者の補償戦略と筋体積への影響を理解するために使用することができる。これにより、肢体不自由者の機能的能力を促進・強化するための最適な介入プロトコル、コンディショニング療法、外科技術、義肢装具の開発が可能になる。

▼ So What?:何が面白いと感じたか?

刺激されれば鍛えられ、刺激されなければ荒廃する

copellist

必要なものは残され、不必要なものは淘汰される。

1人の人間の中に、自然淘汰がある。

ラグビー選手の身体と、マラソン選手の身体は違う。

子どもの頃は、どっちも同じように華奢な子どもだったのだ。

機能需要が、人間をつくる。

Form follows function(形態は機能に従う)は、経時的変化にも当てはまる。

切断者の筋量の最適化が示したのは、「近位筋を鍛えよ!」である。

いよいよ、近位筋強化への熱が高まりそうだ。

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

良質なリハ医学関連・英論文抄読『アリ:ARI』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○