臨床研究とは、究極の試験問題を解くということである

この臨床研究の年輪は、「臨床研究の知識・技術の教育基盤」を確立し、「統制された教育システム」が運用できるためのツールを提供することを目的とする。

言い換えれば、臨床研究を行うための基本を共有して、その共有された事項をもって質が統制・担保された教育を可能とすることだ。

そのことはじめとして、「臨床研究とは何か?」ということを考えたい。

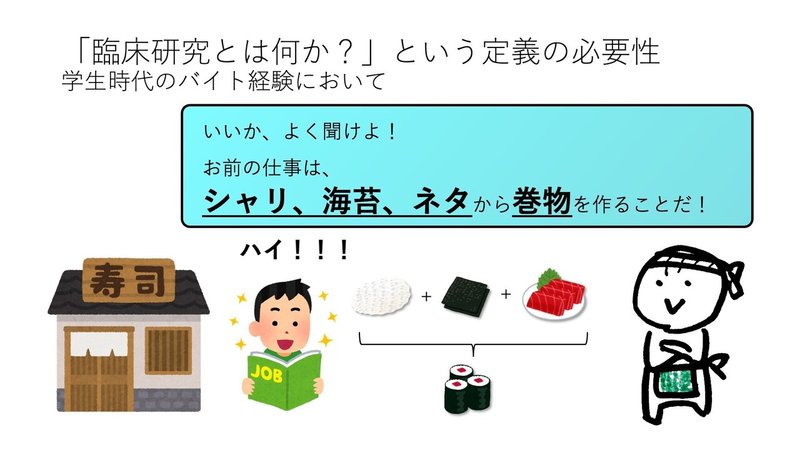

▶︎臨床研究とは何かという「定義」の必要性

僕は大学時代に「寿司屋」でバイトをしていた。

そのバイトの初日、大将から言われた一言があった。

いいか、よく聞けよ。お前の仕事は、シャリ、海苔、ネタから巻物を作ることだ!

非常に明快で分かりやすく、自分がこれから何をしなければいけないかが一発でわかった。

自分が、何に向けて、自分の努力や、鍛錬や、勉強をしていったらいいのかのビジョンが形成された。

このように、求められることを一言で単純に伝えられる、定義づけられているということが非常に重要なことだ。

じゃあ、改めて、「臨床研究とは何か?」

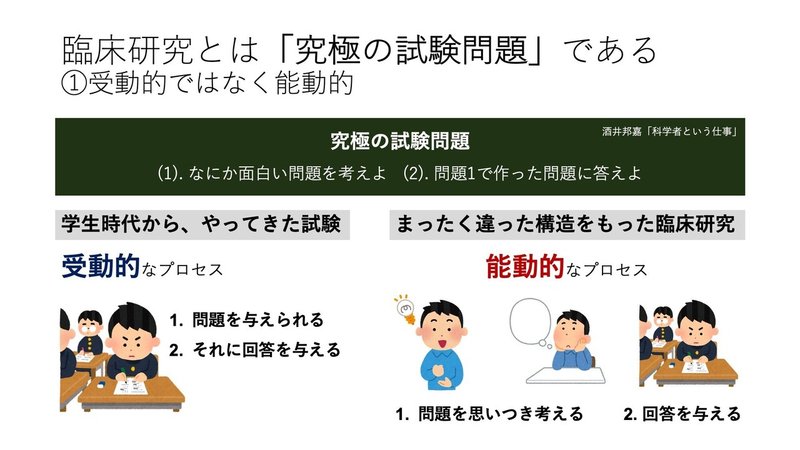

▶︎臨床研究とは「究極の試験問題」である:①受動的ではなく能動的

僕は、臨床研究とは「究極の試験問題」であると考える。

はて、究極の試験問題とは何であろうか?

これは、酒井邦嘉の著書「科学者という仕事」の中で示された概念であり、究極の試験問題は2つから構成される。

(1). なにか面白い問題を考えよ

(2). 問題1で作った問題に答えよ

学生時代から、僕たちがずっとやってきたのは(2)だ。

先生から試験問題を与えられて、それを解いてきた。

あるいは、職場で求められる業務内容を示され、それを履行してきた。

つまり、急流はいつも『与えられ』てきた、それに抗うようにして力をつけてきたわけだ。

だが、臨床研究は、まったく違った構造をもっている。

臨床研究は、海に放り出された人間が泳げるようになる類のものではなく、

飛べるか?という問題を自ら勝手に設定し、それを自ら解決することで飛んだ、ライト兄弟の存在に近い。

必要は発明の母的に、自然と開発されるスキルではないのだ。

自分自身で臨床研究について勉強し、自分自身で問題を設定し、なおかつ自分自身でその問題を解ききる。

どこまでも、能動的なものだ、勝手には開発されない。

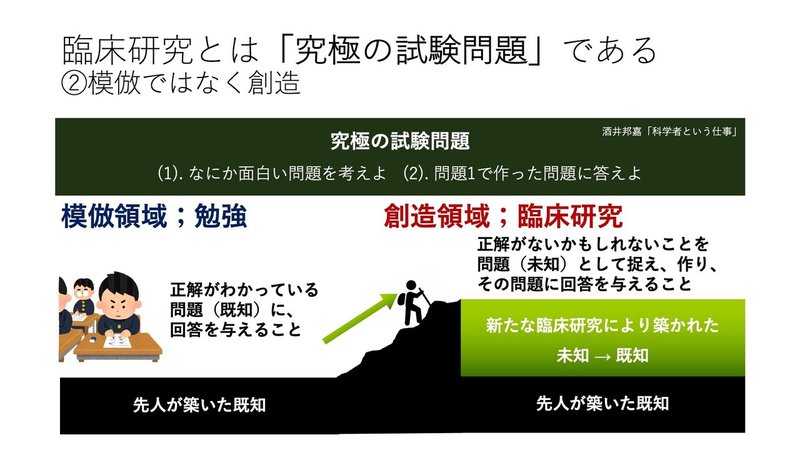

▶︎ 臨床研究とは「究極の試験問題」である:②模倣ではなく創造

上記の究極の試験問題には、もう1つの側面がある。

この2つの側面を一文で言い表しうるところに、「究極の試験問題」の凄みがある。

で、もう1つの側面とは、「模倣ではなく創造である」ということ。

僕たちが慣れ親しんだ(2)のつくられた問題に回答を与えるというスタンス。

これには、前提がある。

それは、既知の正解があるということだ。

これがあってこそ、採点が可能になるのだから。

つまり、(2)だけに終始する勉強は、もれなく模倣なのだ。

既知の正解にどれだけ近い回答ができるか、模写大会である。

20世紀、写真の出現によって写実・模写が破壊され、新たな視点・価値観を創造する真の芸術に向かった。

勉強から臨床研究に向かうことは、その方向転換に似ている気がする。

臨床研究にとって、最大の特徴は、「新規性」にある。

学術体系(≒ 今回の場合リハ医学界全体)にとっての既知と未知に対する個人の関係性という観点から勉強と研究をそれぞれ定義する。

勉強:学術体系にとっての既知事項を、個人が学び個人的な未知を解決する営み

研究:学術体系にとっての未知を個人が解決し、学術体系の既知領域を切り拓く営み

新雪を踏まなければ、意味がないのが臨床研究だ。

究極の試験問題の(1)は、新しくなる可能性があると同時に、正解がない可能性がある。

臨床研究に踏み出すということは、コロンブスの航海に似たところがあるかもしれない。

どこまでいっても、陸地がない可能性もあるのだ。だから面白いのだろうけれど。

とにかく、臨床研究は、新たな未知を問題にして、解決するという創造のプロセスである。

これから、究極の試験問題の(1)(2)について、具体的に考えていくことになる。

これも、1つの航海だ、陸地はまだ見えない。

この言葉を胸に刻み、進もう!!!

大海原に出て陸が見えなくなる恐怖に耐えられなくては、新しい大陸に到達することはできない

未知への船出には、決意が要る

大航海時代の金言

○●━━━━━━━━━━━・・・‥ ‥ ‥ ‥

臨床研究のつくり方を考え・つくり手を育てる

『僕らの臨床研究の年輪』

こちらから♪

↓↓↓

‥ ‥ ‥ ‥・・・━━━━━━━━━━━●○