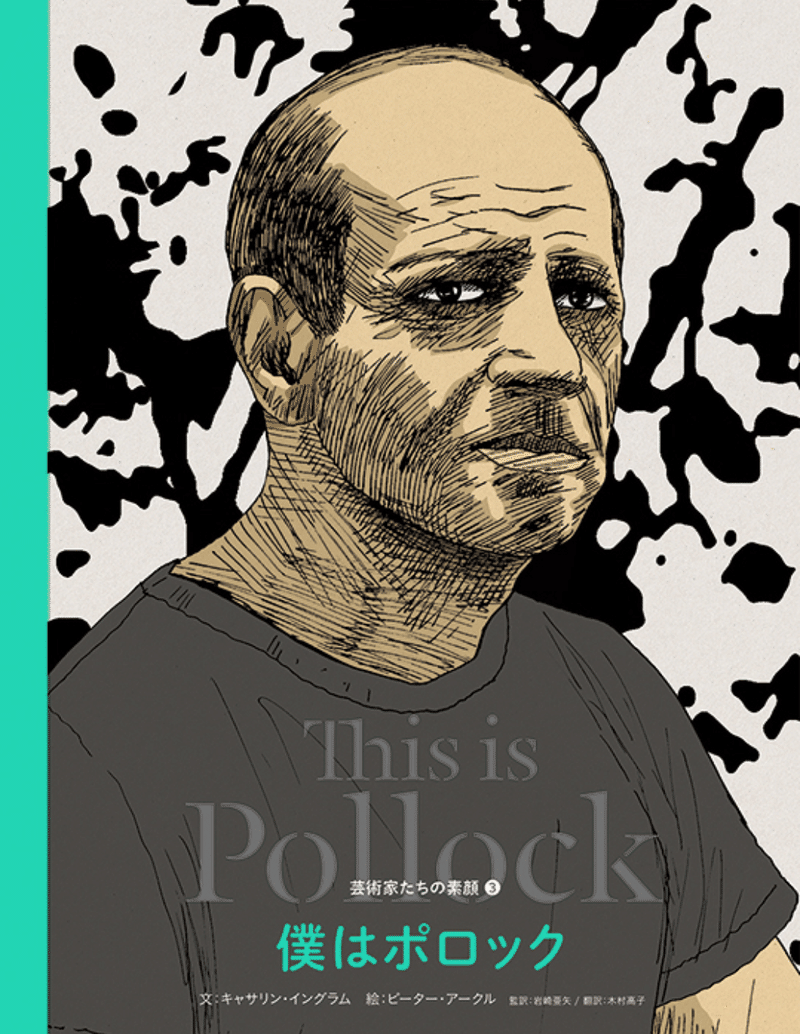

ぼくはポロック[This is Pollock]【大雑把レビュー&覚書】

PIE International 社の「芸術家たちの素顔」シリーズの一冊。ポロック以外ではウォーホル、ダリ、ベーコン、ゴッホ、マティス、モネ、カンディンスキー、ダ・ヴィンチ、ガウディが出版されています。

ポロックは私の好きな芸術家の一人で、自宅にはもう20年ほど(もっとかな?)「Black and White(No.26A)」のポスターが掛かっています。パリのポンピドーセンターで見た時は、絵の前でしばらくほうけていました。集大成と言われる「秋のリズム(No.30)」や、その大きさゆえポスターにならない「サマータイム(No.9A)」も現地を訪れる機会があればぜひ見たい絵のひとつです。

■作品と仲良くするには

突然ですが私が中学生の時に赴任してきた、新任の国語教師の言葉です。

「文学作品を理解するには、著者の生まれた時代と、その人となりを理解しなければならない」

メガネを掛けた小柄な女性教師(美人)は、当時めちゃくちゃに荒れていた公立中学の教壇で言い放ちます。顧みれば当然の話しですし、いま思えば若い教師も学びの過程にあったはずです。お名前も失念してしまいましたが、いま会えるとしたら色々な話ができるかもしれません。

抽象芸術を見る時に、まさに国語教師の言葉が浮かびます。できれば印象派以降の近代の流れを、大まかにでも線として知っておいたほうがいいと思います。いろんな「派」や「主義」が並んでいます。最初はできるだけ概括的な本を、そして興味がある作家や「派」「主義」に入っていくのがおすすめです。

自分が読んだ解説本たちを探しましたが、押し入れのダンボール奥深くに眠っているようです。書名も思い出せません。いずれにしろ、30年以上前の本なので、新しい本のほうが良いでしょう。近代芸術史で探してみてください。「現代」アートじゃないので要注意。

本来(?)私のブックレビューは「できるだけ内容に入り込まない」事を旨としていますが、今回は自身の覚書も兼ねて踏み込んでいきます。

ポロックは「派」「主義」でいうと「抽象表現主義」になります。名前からしてワケワカランですよね。ここで抽象表現主義とはなんぞや?と単体の本を読んでも得るものは少ないと思います。先ずは全体像、そして「派」「主義」、個人の順番です。

■当時のアメリカ、20世紀美術の目指すもの

時代でいうと、第二次世界大戦後になります。ものすごく大雑把に言うと、急激な社会の変化は、米国民の心に「自分ってなんだっけ?これでいいんだっけ?」という漠とした疑問として蓄積していきます。

社会背景としては以前ご紹介した「禅とオートバイ修理技術」の背景に通じてます。また、戦火を逃れたヨーロッパの芸術家たちがアメリカに移り、それに伴ってアートの中心がパリからNYに移っていきます。

またしても大雑把な話ですが、20世紀に入って近代芸術の時代になると、宗教やサロン、パトロンから離れて、「真実を求める」ようになっていきます(概してその度合が強いほど生活に困窮します)今でこそ有名な巨匠が、生活のためにこんな絵も書いていた、というのは割とよくある話です。

さて、この「真実を求める」行為ですが、作品の抽象度が上がっていくにつれ、文脈なしに画家が目指したものが何だったのかを理解することが難しくなります。

例えばこんな記事

全部、文脈を知っていれば「ああ、この時代にこの画家は、これがやりたかったんだよね」という意図はわかります。(これと金額とは別の話ですけどね)

作品を目の前にして、背景にある知識がないとその絵が楽しめないなんて、なんて不親切な世界なんでしょう。でも、しょうがないんですよ。真実を追求して絞り出された断片たちなんですから。こちらから接近するしかないんです。

ポロックに戻ります。彼は大判のキャンバスを床に敷き、アクリル絵の具や工業用の塗料を缶に混ぜ、筆、スプーン、木の棒、缶から直接などなどの方法で、キャンバスに滴らせていきます。撒き散らすと言ったほうがイメージに近いかもしれません。手法としてはドリッピングと呼ばれるものです。そして、この行為自体がアクション・ペインティングと呼ばれています。

美術館で本物の油彩画を前にしたとき、塗り重ねられた絵具の筆先やペインティングナイフに、画家の存在を感じ取ることはありませんか?(フランシス・ベーコンとか本物見ちゃうと絵に入り込んじゃって、その夜は悪夢見ますよw)

ポロックの絵には彼がキャンバスの上で動いた軌跡が残っています。キャンバスは床に敷かれていましたから、4方向のどちらからでも書くことが出来ます。丁度いい粘度に溶かれた絵の具が動く線。投げつけられ爆ぜた跡。ポロックの作品には、彼が動いた跡がそのまま現れているのです。こんな姿勢で、この方向から、こうやって描いたんじゃないか。小さなポスター(それでもB1)でも、充分に感じ取ることが出来ます。

描くという行為そのものを絵の中に閉じ込める。それを想像しながら、見た人の行為は無限に広がり、再び絵の前に建つときには違うものが見えている。そのダイナミズムこそがポロックなんじゃないかなぁと私は思います。

■ポロックという人(ネタバレがかなり入ります)

本書を通じて、私が知っていたポロックに対する知識が限られたものだと気付かされます。LIFE誌での討論(円卓会議)と、数多くのゴシップ、ある一冊の自伝(そしてその引用)であったことを知ります。アルコール依存症で寡黙、バーで大乱闘、飲酒運転で事故死。ポロックが作品を「ここでやめた=完成とみなした」理由。ネイティブアメリカンの影響。好きな芸術家といいながら、知っていたのは彼のほんの一部でした。

彼の人生で、印象に残った部分を引いていきます。

「クリシュナムルティ」との出会い

ものすごくざっくりいうと東洋的思想・哲学です。クリシュナムルティ自身は、インド、ヒンドゥー、仏教に根差した思想を持ち、独自解釈を加えて布教活動を行っていたようです。ポロックも「禅とオートバイ・・・」のパーシグと同様に、ヒッピームーブメントやカウンター・カルチャーといった流行りものとは一線を画して、「自分のこと」と捉えていた様子が伺えます。しかし、真理を求めちゃう人々が東洋思想に影響を受けるのは、興味深い事実です。

鈴木大拙がアメリカで禅の紹介をしたのも、時代的に符合します(大拙の英文の著書が日本語訳で読めたりして面白いです)ソローの精神的支柱にも影響があったはずです。いつかまとまった時間を作って、この辺の相関を探ってみたいなぁと思っています。(えいごのおべんきょうちゅうです)

「雇用促進局(WPA)と芸術家」

すげーなアメリカ、これぞニューディール政策という感じで、画家にも「仕事」が仕組みとして分け与えられます。当然、ポロックと反りが合うわけがありません。一方で、ポロックは「仕事」を続けることで糊口をしのぎ、新たな表現を試す時間的な猶予が得られたことも事実なようです。

「インディアンと砂絵」

ポロックがネイティブアメリカンの影響を受けていることは知っていましたが、その機会がMoMAで開催された合衆国のインディアン芸術展の「実演」だったのはこの本で知りました。ポロックにとっての出口であり、出発点です。先に触れた東洋思想の影響の文脈で行くと、チベットの砂絵を(写真等で)見ている可能性もあったはずです。実演が響いたのだと思います。また、チベットの砂絵展があったら、違った世界が開けていたかもしれませんね。

「精神疾患」

普通の人がブルドーザーのような情熱で「真実」を探求しちゃダメです。真実の探求は、身の回りのことは誰かがやってくれて、食うに困らない人じゃないと怖くて近づけません。でも芸術家は求めてしまうんですよね。ポロックは、かなり早い段階でアルコール依存症と神経症の診断を受け入院します。

この時にユング派の精神科医が登場します。アルコール依存症の治療もそこそこに、ポロックの作品解釈と対話をしてしまいます。大前提として、ダダ、シュルレアリズムの思想を、肌感覚として理解している画家のほうが一枚も二枚も上手です。今となってはですが、もうちょっと真剣に治療をすれば、破滅的な死は避けられたかもしれません。

近代芸術を語る上で避けては通れないのが「無意識」です。フロイトの無意識とユングの無意識は異なります。また、ドリッピングというポロックの手法は、絵の具が筆を離れてからキャンバスに落ちるまで「一瞬だけ」誰の影響も受けない状態が生まれます。これは作品の解釈の大きな鍵になっていきます。

「小屋と制作、そして憩い」

ソローの「森の生活」よろしく、ポロックも田舎の農家を買い、納屋をアトリエにします。ソローが森に暮らしながら、実は母親に生活の面倒を見てもらっていることを知った時はかなりずっこけましたが、ポロックは自分と妻とで建物を直し、水道を引き生活していたようです。そして田舎暮らしの間、ポロックは断酒します。アルコール依存症には治療法はなく「飲まない事」を続けるしかありません。

ポロックは田舎暮しの中でレコードをかけ続けます。最大音量で。ルイ・アームストロングの「レイジー・リバー」がお気に入りだったようです。途中までですがここで視聴できます。

ルイ・アームストロングはジャズ黎明期のトランペッター&シンガーです。What a Wonderful World を聞いたことがない人はいないでしょう。即興で出た言葉を歌にしてしまう「スキャット」を始めたのも、彼かエラ・フィッツジェラルドです。バンドの親密な緊張感の中で、思わず出た言葉が歌になるさまを、ポロックが気に入ったのは充分に理解できます。

もう一人、ビリー・ホリデイもお気に入りだったようです。「奇妙な果実」で有名なシンガーですが、人種差別に加えて、薬物依存、アルコール依存に苦しんだ人でもありました。ルイ・アームストロングの朗らかさとは対象的な、心から絞り出したような歌声も、ポロックの心に響いたのでしょう。

「サマータイム(No.9A)」は極端に横に長い作品で、ニューオリンズ・ジャズの体現と解されています(見たい!)

「NY、グッゲンハイム、マルセル・デュシャン」

ペギー・グッゲンハイムという大富豪は近代芸術の世界では欠かせない存在です。彼女は両親をタイタニック号の事故で失い、巨万の富を得ます。20世紀初頭の抽象芸術を中心に、膨大なコレクションを築きます。彼女が大戦前のパリで、芸術家たちと親交を深めた際のキーマンがマルセル・デュシャンです。

グッゲンハイムと聞くと、NYにあるフランク・ロイド・ライト設計のグッゲンハイム美術館を思い浮かべる方も多いでしょう。彼女の叔父が設立した財団によるものです(どれだけ大金持ちなんだ)

ペギーは自宅のエントランスホールにポロックの絵を依頼します。いざ出来上がって納品に行くと本人ははいません(パーティーの真っ最中) デュシャンが手伝って壁にかけると、指定サイズより壁が短く、20cmほど絵を切ったようです。

「写真:丸裸にされるということ」

ポロックがドリッピングの作品を発表し注目を集める中、LIFE誌は思想家を集めてポロックの絵の意味について討論をする特集を組みます(円卓会議 1948)ポロックの価値を認めたのはたったひとり。それ以外は散々な言われようでした。

のちにLIFE誌は態度を一変させて「現代アメリカの最も偉大な画家」として、作品を背景にしたポロックの写真を掲載します。撮影者はかのアーノルド・ニューマンです。気合の入り方が違います。これが1つ目の写真です

評価され有名になる、絵も売れる。一方で余計な尾ひれが付いてきます。抽象画は意味を乗せやすい分野です。自分の作品が、全く意図しない「イズム」の象徴とされるのは、気持ちのいい話ではありません。

VOGUEが、ポロックの絵画を背景にモデルを立たせ、ファッション写真を撮る企画がありました。モデル、衣装、メイク、そして写真家。どれをとっても一流で、ファッション写真としては成功します。これが2つ目の写真です。

円卓会議の中には「無限に続く壁紙」というポロック評がありました。ファッション写真として大成功を納めたとしても、主題はモデルになり、絵は背景になってしまいます。絵を起点として衣装やメイクが施されたとしても、結果的には変わりません。しかも写真の構図によって絵の一部が切り取られたとなれば尚更です。この写真では結果として、壁紙の評そのままになってしまいました。

3つ目の写真は、単体ではなく撮影という行為そのもので、500枚のスチルとフィルム(動画)で構成されます。ポロックの絵は、その制作過程に興味が惹きつけられるのは自明なことです。ハンス・ネイマスという写真家がポロックのアトリエの様子を膨大な量の写真で残しています。

ドリッピングは一瞬が勝負です。ただ漫然と絵の具を落とすのではなく、そこには意図があり、かなりコントローラブルに絵の具を扱っていたことも知られています。かなりの緊張感がそこにはあったはずなんです。無遠慮なシャッター音の中で完成したのが、ドチッピングの集大成にして最後の大作「秋のリズム(No.30)」です。

ハンス・ネイマスの意図は、ポロックの動きにあったはずです。床に敷いたキャンバスに絵の具を落とす作業、滴る絵の具は一瞬の出来事です。捉えるにはシャッタースピードを上げなくてはなりません。絵とポロックの両方を撮ろうとした場合、ある程度の絞りも必要になります。当時使われていたフィルムの感度、高感度に伴う粒子の粗さを考えても、ポロックにとっては普通のアトリエの光量は、写真を撮るには暗すぎたのです。失敗写真が続きます。

当時、アトリエの中でしか描かなかったポロックを説得し、屋外で描かせますがうまくいきません。最後には床に置かれたガラス板に描かせ、ネイマスは穴をほって下から撮ります。私も写真を撮りますが、無茶振りもいいかげんにしろというのが正直な感想です。

撮影が終わり住まいに戻ると、そこには友人が訪ねてきていて、テーブルの上には温かい料理が並んでいます。ポロックは田舎暮らしの間は断酒をしていました。親しみのある環境の中で、彼のリズムで絵を描き、彼のリズムで生活をしていました。ネイマスの行為はこのリズムを破壊します。ポロックは2つのグラスにバーボンを注ぎ、ネイマスに「一杯やろう」とグラスを渡しながら、自分のグラスを飲み干します。ネイマスを罵り、料理の並んだテーブルをひっくり返します。「リズムは壊れてしまったのです」

なぜ、ポロックは怒ったのでしょうか。なぜリスムは破壊されたのでしょうか。何らかの創作活動をしている人には理解できると思います。作品を作るという行為は、自己の内面をさらけ出す行為です。写真はこれを丸裸にします。特にネイマスの行為は、ポロックの精神に内在し、すっかり身体と一体化した一連の活動を「誰でも手にとって見えるもの」に変えてしまいました。

ヘッダに使った写真はネイマスによるものです。貴重な写真であると同時に、とても痛々しく感じます。

「シダー・ストリート・タバーン」

NYのCedar St. にある安酒屋は抽象表現主義の画家や、詩人たちのたまり場だったようです。再び酒を飲み始めたポロックは、喚き散らし、テーブルをひっくり返し、グリズリーのように大暴れします。画家志望の若者や観光客でさえも、ポロックの大暴れを見物に来ます。

ポロックは描けなくなりました。酒屋で出会った若い画家志望の女性と不倫をし、タブロイド紙の紙面を飾ります。酔って常軌を逸した行動は人々を遠ざけていきます。

それでも描いた最後の作品「肖像と夢」には、ドリッピングと引き裂かれた男の顔が併置されています。もがきながらも、なんとか自分と自分を取り巻く状況の折り合いをつけようとする意志が伝わってきます。悲しい絵です。

■神経質で繊細なグリズリー

もしネイマスが撮影にこだわらなければ。もしあの時にバーボンを飲まなければ。もしデュシャンのように、豪胆なArtとの接し方が出来ていたなら。いくつもの「もし」は続きます。神経質で繊細なグリズリーはアメリカの大きなうねりの中で傷つき、自身を傷つけ、自滅してしまいます。

先に「現代アートじゃないので要注意」と記したのは、芸術活動と資本主義の関係です。ここは大きな結節点です。抽象芸術は、作者の内面と当時の社会の投影と見ることが出来ます。ウォーホルに始まり、草間彌生や村上隆に通じているといえばイメージが湧くでしょうか。「現代」アートには「社会」すなはち「資本主義」が構造として織り込まれています。

ポロックは時代的に、その直前にいました。VOGUEでの作品の扱われ方がいい例です。とはいえ、ポロックが資本主義とうまく折り合いをつけられたかというと疑問が残ります。

■This is Pollock

本書はわずか80ページという薄い本です。この文章を書き始めた当初は、こんなに長くなるとは思っていませんでした。本書の内容も多くの部分をそのまま紹介しています。

それでも、書きたいこと、書けることはまだまだあります。短い文章の折々に、気になる人名や記述が多く、全てに触れていたらかなり大きな全体像になります。ものすごく慎重に凝縮された本です。

どんな作家だろう?という素朴な興味にも答えられますし、散りばめられたワードからどんどん広がっていける本です。

シリーズの最新刊としてガウディーが取り上げられています。自分は建築屋ですので、Artとはまた別の視点を持っているつもりです。それでも大きな発見があることを期待して読んでみたいと思います。

「ぼくは〜」という入門書のようなタイトルに惑わされるのは損です。かなり良いシリーズですので興味があるアーティストの画集と共に、手にとって見ることをお勧めします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?