じゃりン子チエと現代社会

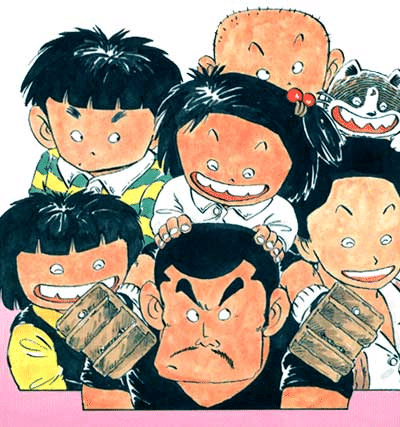

じゃりン子チエという漫画をご存じだろうか。じゃりン子チエは、はるき悦巳先生が大阪市頓馬区西萩という下町に住む小学五年生の竹本チエとその周りの人々について描いたギャグ漫画である。

因みに、じゃりン子チエは1978年から1997年の19年間連載されていた。私は、1996年生まれの為、チエちゃん世代とは言えないのだが、両親の影響でチエちゃんと同じ小学生の頃じゃりン子チエと出会った。

新型コロナウィルスの拡大で、留学先から緊急帰国し、外出も出来ず、職もなく退屈で仕方なかった私は、偶々kindleでじゃりン子チエが目に入り、何気なしに読み返してみることにした。そうすると、じゃりン子チエワールドにすっかりはまり込んでしまった。

ストーリーが秀悦もちろん、何より昔では気づけなかった点の多さ。一通り笑うと、じゃりン子チエは、昭和漫画なのに現代社会にも通ずることがあるんじゃないかとはっとなる。そんなじゃりン子チエと現代社会について今回は書きたい。そして、何よりじゃりン子チエの魅力を多くの人に知ってほしい。

因みに、このように堅苦しい文章を使うのは、プロフェッショナな気分に浸りたいだけなので、論文形式ではないこと、またアクションコミック版の24巻までしか読破できていない為、それ以降の25巻から67巻の比較をできない事を先に謝罪する。

1. じゃりン子チエとは?

そもそもじゃりン子チエと聞いて疑問に浮かぶのは、じゃりン子の意味だろう。普段聞きなれない言葉である。

それもそのはずで、子どもの意味であるジャリからはるき先生が作った言葉だからだ。関西じゃりン子チエ研究会(以下、関じゃり研)という1993年に発足されたじゃりン子チエの研究組織のサイトによると、お転婆な女の子という意味が掲載されている。確かに作中でも、チエちゃんはお転婆な女の子として描かれているし、この意味で間違いない。

次に、じゃりン子チエの世界について触れる。先ほど書いた通り、チエちゃんは小学五年生の女の子だ。しかし、彼女は普通の小学生の女の子ではない。

なんと、小学生ながら実家のホルモン屋で働いているのだ。もう一度言う、働いているのだ。両親の手伝いではなく、ホルモンを焼き、客の相手をし、酒を提供し、売り上げの計算までも行っている。

父親のテツが本来店主なのだが、テツは博打と喧嘩に明け暮れ、仕事もしない。その為か、母親のヨシ江からは、家から出て行かれる始末。そして、用心棒として引き取らわれた猫の小鉄。そこに、ヤクザや昔のテツの先生や様々な個性的な人や猫がやってくる。簡単に言えば、そんな話である。

じゃりン子チエの魅力の一つは、やはりこの個性的なキャラクターである。一人ずつ紹介したいところだが、そうするといつまでたっても本題に入れない為、割愛する。興味がある人は、是非じゃりン子チエをお手にとって欲しい。

へと続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?