今日から始められる!ブラックマジシャンデッキのすすめ【遊戯王マスターデュエル】

序文

皆さん、こんばんは。

『遊戯王マスターデュエル』が(突如として)リリースされて早二週間、いかがお過ごしでしょうか。

複雑化した現代遊戯王の洗礼を受けているところですか?

それとも、ガチデッキを握り、プラチナ帯で激闘の日々を送っているところ?

かくいう私はというと、現代遊戯王のカードプールをきちんと把握しないまま【ブラック・マジシャン】デッキを組み、見たことないカードに幾度となく初見殺しをかまされながら、どうにかこうにか【ブラック・マジシャン】デッキのままプラチナ1まで辿り着き、ツイッターでフォロワー数一桁台アカウントにはもったいないほどのいいね通知をもらったりしました。本当にありがたい限りです。

ただ、それで調子に乗ってデッキの解説記事や小テク紹介記事、環境デッキとの戦い方を紹介する記事などを書き始めたはいいものの、どうも本当に紹介すべきものの核心に迫れていない気がする。今、本当に必要とされている情報はこれではないのではないかという疑惑が、どうにも拭い切れずにいました。

特に、最初のデッキ解説記事なんかはプラチナ帯で戦い始める前のものなので、少し的外れなことを書いている部分もあったり。

そんなわけで今回は初心に帰り、【ブラック・マジシャン】デッキに興味を持っている人や、これから【ブラック・マジシャン】デッキを組みたいと思っている人向けに、このデッキがどういうデッキで、どういう動きが強いのか。そのへんを改めて一から解説していこうと思います。

前に書いた記事と同じような話になる場面も多々ありますが、どうかご了承ください。

デッキレシピ

※この記事で使用している画像はすべて『遊戯王マスターデュエル』の

ゲーム内のものを引用しています

メインデッキ 40

モンスター 18

3《ブラック・マジシャン》

3《マジシャンズ・ソウルズ》

3《増殖するG》

3《マジシャンズ・ロッド》

3《灰流うらら》

1《ブラック・マジシャン・ガール》

2《幻想の見習い魔導師》

魔法 14

1《死者蘇生》

3《金満で謙虚な壺》

2《マジシャンズ・サルベーション》

3《黒の魔導陣》

1《イリュージョン・マジック》

3《魂のしもべ》

1《黒魔術の秘儀》

罠 8

2《マジシャンズ・ナビゲート》

3《無限泡影》

3《永遠の魂》

EXデッキ 15

3《砂の魔女》

3《迷宮の魔戦車》

1《超魔導師-ブラック・マジシャンズ-》

1《リンク・スパイダー》

1《星杯竜 イムドゥーク》

1《聖魔の乙女 アルテミス》

1《トロイメア・ケルベロス》

1《トロイメア・フェニックス》

1《見習い魔嬢》

1《I:P マスカレーナ》

1《トロイメア・ユニコーン》

※太文字になっているカードはデッキのキーカード

基本戦略

このデッキの基本戦略は《黒の魔導陣》と《永遠の魂》の2枚で成り立っています。

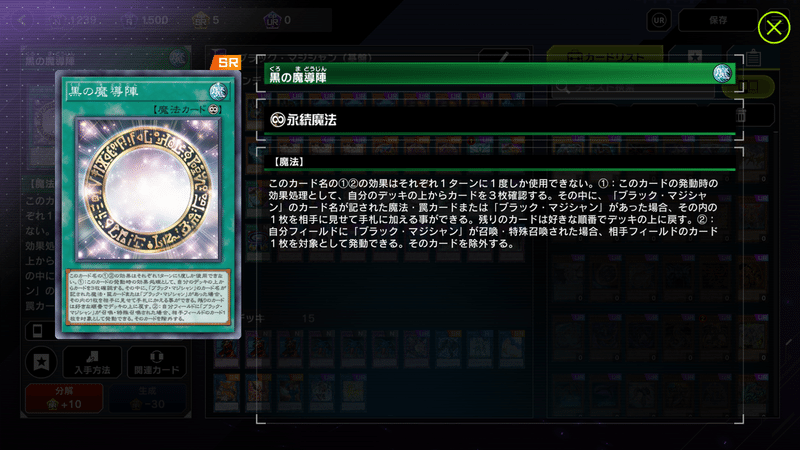

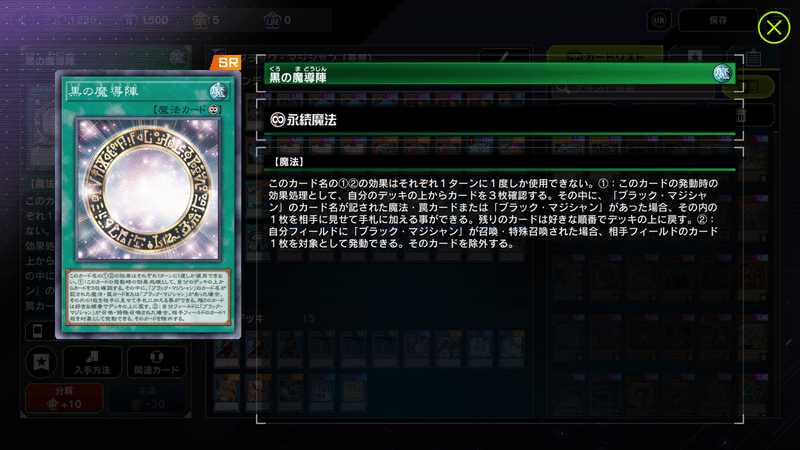

《黒の魔導陣》

永続魔法

このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:このカードの発動時の効果処理として、自分のデッキの上からカードを3枚確認する。その中に、「ブラック・マジシャン」のカード名が記された魔法・罠カードまたは「ブラック・マジシャン」があった場合、その内の1枚を相手に見せて手札に加える事ができる。残りのカードは好きな順番でデッキの上に戻す。②:自分フィールドに「ブラック・マジシャン」が召喚・特殊召喚された場合、相手フィールドのカード1枚を対象として発動できる。そのカードを除外する。

《永遠の魂》

永続罠

このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:以下の効果から1つを選択して発動できる。●自分の手札・墓地から「ブラック・マジシャン」1体を選んで特殊召喚する。●デッキから「黒・魔・導」または「千本ナイフ」1枚を手札に加える。②:このカードが魔法&罠ゾーンに存在する限り、自分のモンスターゾーンの「ブラック・マジシャン」は相手の効果を受けない。③:表側表示のこのカードがフィールドから離れた場合に発動する。自分フィールドのモンスターを全て破壊する。

《永遠の魂》で《ブラック・マジシャン》を特殊召喚し、その際に《黒の魔導陣》で相手の場のカードを1枚除外。

これを毎ターン繰り返すことで相手の盤面を滅茶苦茶にし、最終的に《ブラック・マジシャン》を複数体並べ、相手ライフを削りきる。

採用カードやマッチアップ次第でこれと違う動きが発生する場合もありますが、基本的にはこういう勝ち方を目指すデッキです。

専門用語でいうと"コントロールデッキ"に分類されるタイプですね。

そして、この2枚に《ブラック・マジシャン》を含めた3枚のコンボパーツを揃えるために必要となってくるのが、これらのサーチカード。

《マジシャンズ・ロッド》

効果モンスター

闇属性/魔法使い族/レベル3

このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:このカードが召喚に成功した時に発動できる。「ブラック・マジシャン」のカード名が記された魔法・罠カード1枚をデッキから手札に加える。②:このカードが墓地に存在する状態で、自分が相手ターンに魔法・罠カードの効果を発動した場合、自分フィールドの魔法使い族モンスター1体をリリースして発動できる。このカードを手札に加える。

攻撃力1600/守備力100

《マジシャンズ・ソウルズ》

効果モンスター

闇属性/魔法使い族/レベル1

このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:このカードが手札にある場合、デッキからレベル6以上の魔法使い族モンスター1体を墓地へ送り、以下の効果から1つを選択して発動できる。●このカードを特殊召喚する。●このカードを墓地へ送る。その後、自分の墓地から「ブラック・マジシャン」または「ブラック・マジシャン・ガール」1体を選んで特殊召喚できる。②:自分の手札・フィールドから魔法・罠カードを2枚まで墓地へ送って発動できる。墓地へ送った数だけ自分はデッキからドローする。

攻撃力0/守備力0

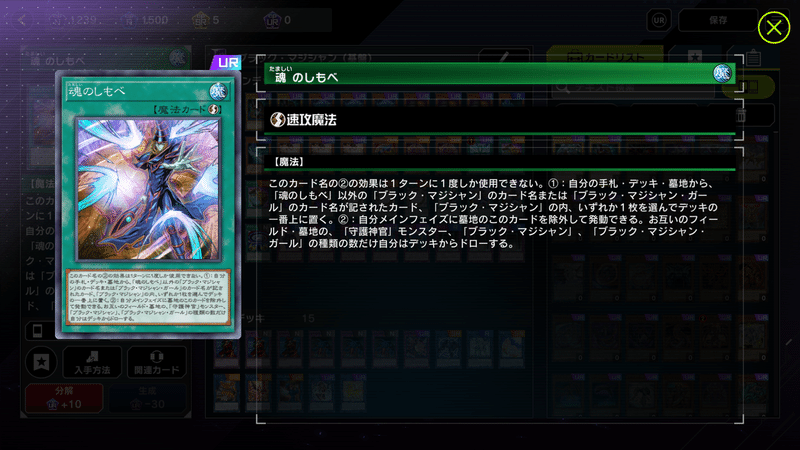

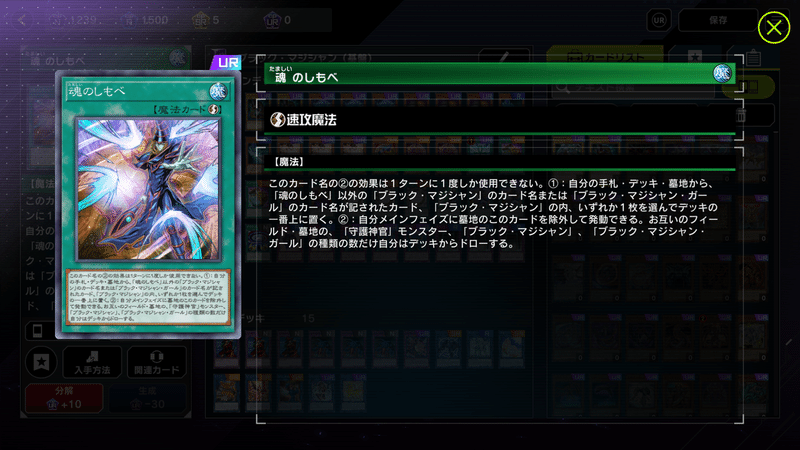

《魂のしもべ》

速攻魔法

このカード名の②の効果は1ターンに1度しか使用できない。①:自分の手札・デッキ・墓地から、「魂のしもべ」以外の「ブラック・マジシャン」のカード名または「ブラック・マジシャン・ガール」のカード名が記されたカード、「ブラック・マジシャン」の内、いずれか1枚を選んでデッキの一番上に置く。②:自分メインフェイズに墓地のこのカードを除外して発動できる。お互いのフィールド・墓地の、「守護神官」モンスター、「ブラック・マジシャン」、「ブラック・マジシャン・ガール」の種類の数だけ自分はデッキからドローする。

これらのカードで《ブラック・マジシャン》《黒の魔導陣》《永遠の魂》を早い段階で盤面に揃え、その状態をできるだけ長く維持し続ける。

それが、このデッキを運用するうえでひとつ重要となってくる点になります。

このデッキの強み

・《ブラック・マジシャン》を使える

このデッキの一番の強みは、なんといっても《ブラック・マジシャン》をこの上なく活用できるところ。これに尽きます。

『遊☆戯☆王』の主人公にして伝説のデュエリスト"武藤 遊戯"のエースカード。このカードを存分に使い倒せるのは間違いなく、他のデッキに無いこのデッキならではの強みと言えます。

・小難しい展開ルートを覚えなくていい

このデッキの初動は《ブラック・マジシャン》《黒の魔導陣》《永遠の魂》を場に揃えるだけなので、そのイメージさえ出来ていれば比較的簡単に運用できます。

サーチカード同士の細かい相互互換(例えば後述する《黒の魔導陣》と《魂のしもべ》のコンボなど)をいくらか覚えておいた方がいいですが、それらを知らなくても最低限の動きはできるので、現代遊戯王のデッキの中だと比較的簡単かつ初心者にオススメな部類のデッキだったりします。

・《黒の魔導陣》の除去がシンプルに強い

《黒の魔導陣》の「場のカード1枚除外」は現代遊戯王でも十分に強力です。

場のカードならなんでも除去できるという汎用性の高さや、この除去が破壊ではなく除外という点。

そして、なによりもこの除去を毎ターン使用可能というのが強いです。それも、自分ターンと相手ターンの両方を含めての"毎ターン"なので、見た目以上に稼げるカード・アドバンテージの量がえげつないです。

もちろん、これは《黒の魔導陣》と《永遠の魂》が何の対策もされずに場に残り続ければの話ですが、裏を返せば、この《黒の魔導陣》と《永遠の魂》が場に残ってしまえば、それだけでゲームに勝てるということでもあります。それだけ強力な永続魔法がほぼノーコストで運用可能なのは、他のデッキではなかなか見られないですよね。

このデッキの弱み

・魔法/罠除去に弱い

デッキのキーパーツが魔法/罠カードに寄っているため《ライトニング・ストーム》や《ツインツイスター》などに対して極端に弱いです。

《マジシャンズ・ロッド》の自己回収効果などでいくらかリカバリーする方法もありますが、少なくともそのターン中は完全に無防備となるので、その間に相手にモンスターを大量展開されて負けるというパターンは少なくないです。むしろ滅茶苦茶多い。

・テクニカルなプレイングを要求される

《黒の魔導陣》の除去をどこに打つかの判断が結構シビアです。

毎ターン除去が打てるといえば聞こえはいいですが、逆に言えばターン中に一度しか除去を行えないということでもあるので、除去の打ちどころを間違えてやられてしまうパターンが結構多いです。

他にも、《マジシャンズ・ロッド》の自己回収効果をどこで使うかなど、相手ターン中に考えることが結構多いので、このデッキで環境デッキ相手に勝ち続けるには相応の集中力が必要になってきます。一人回しするのは簡単なんですけどね……

・手札事故率がそこそこ高い

初動に欲しいカードが3枚もあるうえ、デッキのカードがどれも単体で仕事をこなせるタイプではないため、うまく手札が噛み合わないと何も出来ずにやられてしまいます。

この点は、OCG版に存在する《イリュージョン・オブ・カオス》というカードがマスターデュエルに実装されればいくらか改善されますが、少なくとも今のところはその目途が立っていないので、しばらくこの問題に頭を抱える羽目になりそうです。

《イリュージョン・オブ・カオス》

儀式/効果モンスター

闇属性/魔法使い族/レベル7

「カオス・フォーム」により降臨。このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。①:手札のこのカードを相手に見せて発動できる。儀式モンスターを除く、「ブラック・マジシャン」またはそのカード名が記されたモンスター1体をデッキから手札に加える。その後、手札を1枚選んでデッキの一番上に戻す。②:相手がモンスターの効果を発動した時に発動できる。このカードを持ち主の手札に戻し、自分の墓地から「ブラック・マジシャン」1体を選んで特殊召喚し、その発動した効果を無効にする。

攻撃力2100/守備力2500

※マスターデュエル未実装カード

各カード解説

《ブラック・マジシャン》

今更語るまでもない、このデッキのエースモンスター。

ただし、高速化した現代遊戯王で星7モンスターを通常召喚する機会などそうそうなく、他のサポートカードがなければ、手札でただ腐るだけのカードと成り果てます。

このデッキ最大の強みであり、このデッキ最大の手札事故要因。

《黒の魔導陣》

このデッキのキーカード。

ここまでは②の除去効果をピックアップすることが多かったですが、実践では①の効果も重要になってきます。

単純に《ブラック・マジシャン》や《永遠の魂》を探せるのも強いですが、後述する《魂のしもべ》と組み合わせて確実にコンボパーツを持ってきたり、《幻想の見習い魔導師》などに必要な手札コストをこれでまかなったりと、結構これに助けられる場面は多いです。

また、この①の効果で確認したカードはデッキの一番上に戻るため、なんらかのデッキシャッフル手段を用いないとデッキトップが固定されたままになります。

そのため、場合によっては確認したカードをどの順番で戻すかも重要になってきます。

例えば、この画像では《灰流うらら》をデッキの一番上に、《ブラック・マジシャン》を二番目に仕込むことで、次のターンに《灰流うらら》を引きこめるようにしていますね。

また、このテクニックを応用することで、デッキトップに積み込んだカードを他のドローカードで引き込んだり、逆に引きたくないカードを《マジシャンズ・ソウルズ》や《マジシャンズ・ロッド》などでなかったことにしたりと、ちょっとしたドロー操作が可能になります。

ただ、このドロー操作は複雑なプレイ手順を要求される高等テクニックなので、慣れないうちは「変なカードを上に積まない」ことだけ考えるのがベターかと思われます。

《永遠の魂》

このデッキのキーカードその2。

場にある限り毎ターン《ブラック・マジシャン》を特殊召喚できる(強力な効果を備えており、墓地からはもちろん、手札からでも《ブラック・マジシャン》を場に出せるのが魅力の1枚です。

ただし、その一方でこのカードが場を離れると自分の場のモンスター全破壊という強烈なデメリットも持っているため、いくらか運用に気を付けなければいけないカードでもあります。

ここぞというタイミングまでこのカードを開くのを待ったり、いつこのカードを割られてもいいようなモンスター展開を行ったり。そういった細かいケアが、このカードを使いこなす上で重要になってきます。

それと、よく見逃されがちですが、《永遠の魂》には自分の場の《ブラック・マジシャン》に効果耐性を付与する効果があります。

これは主にモンスターを除去する魔法/罠カードを多用するデッキに有効で、特に各種【メタビート】には時折強烈なぐらいに刺さる場合があります。

単純な破壊/除外はもちろん《超融合》や《帝王の烈旋》あたりにも耐性が付くので、忘れた頃に役立ちます。

《マジシャンズ・ロッド》

デッキのキーパーツ全てにアクセスできる万能サーチカード。

このカードが初手にあると安心します。

また、②の自己回収効果も地味ながら優秀で、特に《永遠の魂》で特殊召喚した《ブラック・マジシャン》をコストにこのカードを回収する動き。これが雑に強いです。

《黒の魔導陣》とは別の方向性で、このカードも相手とのカード・アドバンテージ差を広げられる1枚ですね。

《マジシャンズ・ソウルズ》

無条件でデッキから《ブラック・マジシャン》を特殊召喚できるカード。雑に強い。

しかも、デッキからレベル6以上の魔法使い族モンスターを墓地へ送るところまでがコスト扱いなため、モンスター効果を無効にされても《ブラック・マジシャン》を墓地へ送るところは無効化できず、《灰流うらら》に至ってはこれにチェーンすらできないので特殊召喚の方も通るという、かなりの無茶苦茶ぶり。

また、《永遠の魂》よりもワンテンポ速く《ブラック・マジシャン》を呼び出せるので、とりわけ後攻の際に有用な1枚となります。

ちなみに、自身を特殊召喚するほうのモードも、事故り気味な手札を交換する目的でちょくちょく使います。

《灰流うらら》や《無限泡影》に引っかかりやすいので注意は必要ですが、逆に、ここに手札誘発を打たせて《マジシャンズ・ロッド》を通すプレイなんかもあるので、ここは一長一短ですね。

《魂のしもべ》

効果が少しややこしいですが、ざっくり言うと「"ブラック・マジシャン"カードを1枚デッキの一番上に置く」効果と「場か墓地に《ブラック・マジシャン》がいれば墓地のこのカードを除外して1ドローできる」効果を持っている1枚。

この2つの効果はターン中に連続使用が可能なため、つまるところ、変則的なサーチカードです。

このカードの優秀な点は、条件さえ整えばデッキ内の全ての"ブラック・マジシャン"カードをサーチできるという点。

特に《マジシャンズ・ロッド》単体でサーチできない《マジシャンズ・ソウルズ》をサーチできるのが大きく、これをサーチして《ブラック・マジシャン》を追加で展開する動きはゲームの中盤以降、攻めに転じたいタイミングで非常に有用なプレイングとなります。

このカード自体が《マジシャンズ・ロッド》のサーチ範囲にいるのもミソですね。

また、このカードは《黒の魔導陣》とも相性が良く、《黒の魔導陣》発動時に《魂のしもべ》をチェーン発動することで、デッキの一番上に積み込んだカードを《黒の魔導陣》で引っ張ってくることができます。

《ブラック・マジシャン》を場か墓地に送れていないゲーム序盤で有用なコンボで、このコンボを行うために《マジシャンズ・ロッド》で《永遠の魂》より先に《黒の魔導陣》をサーチすることも。

総じて、使いこなすのに若干慣れが必要なカードですが、使い方が分かった時の楽しさも人一倍なカードなので、【ブラック・マジシャン】デッキを組む際は出来る限り3積みしたいですね。

《幻想の見習い魔導師》

自己特殊召喚効果に《ブラック・マジシャン》サーチ効果、闇魔法使い専用の打点強化効果と、細かい部分に手が伸びるいぶし銀なカード。

特に③の打点強化は《黒の魔導陣》で対処できない《ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン》などの耐性持ちモンスターを突破する際に必要となるので、最低でも1枚はデッキに入れておきたいカードです。

《イリュージョン・マジック》

《マジシャンズ・ロッド》から《ブラック・マジシャン》をサーチする際の中継点となるカード。

素引きすると弱いですが、《マジシャンズ・ロッド》のサーチ範囲を最大化するために必要となる1枚です。

《マジシャンズ・サルベーション》

4枚目以降の《永遠の魂》として使うのがメインですが、《ブラック・マジシャン・ガール》を採用している場合は②の効果もぼちぼち使います。

ただ、それでも《ブラック・マジシャン・ガール》を追加で特殊召喚するメリットはさほど大きくないので、使用後は大体《マジシャンズ・ソウルズ》の餌になることが多いですね。

《マジシャンズ・ナビゲート》

こちらも追加の《永遠の魂》としての起用が主ですが、こちらの②の効果はかなり汎用性が高く、ゲームの要所で上手く刺さることも多いですね。

単純に相手の展開の鍵となる魔法/罠カードを無効化するだけでなく、フィールド魔法や永続魔法/罠、装備魔法といった類のカードまで無力化できるので、基本どんなマッチアップでも腐らないです。

《幻想の見習い魔導師》や《マジシャンズ・ソウルズ》で先んじて墓地に送るプレイも有用かと。

《黒魔術の秘儀》

ざっくり言うと《ブラック・マジシャン》専用の速攻魔法《融合》で、主に後述する《超魔導師-ブラック・マジシャンズ》を出すことが多い1枚。

速攻魔法であることを活かしてバトルフェイズ中に追撃をかけたり、手札の《ブラック・マジシャン》を墓地へ送りながら融合モンスターを場に出したりと、見た目以上に器用な働きを見せます。

ただし、このデッキの基本戦略である《ブラック・マジシャン》《黒の魔導陣》《永遠の魂》には何ら絡んでこないため、手札事故が気になる場合は抜いたほうが良いカードです。実際、ランクマッチに潜る時には後述する《ブラック・マジシャン・ガール》と共にデッキから抜けていることが多いですね。

ただ、このカード1枚でプレイの幅がいくらか広がるのも事実なので、【ブラック・マジシャン】デッキを組んだ際は一度試してみるのをオススメします。

《ブラック・マジシャン・ガール》

《ブラック・マジシャン》以上に単体だと何もしてくれないカードですが、《マジシャンズ・サルベーション》で《ブラック・マジシャン》と共に場に出たり、《魂のしもべ》の②のドロー効果を強くしてくれたりする1枚。

そして、なによりも《超魔導師-ブラック・マジシャンズ》の②の効果を使えるようになるのが一番強いです。

《超魔導師-ブラック・マジシャンズ》

《ブラック・マジシャン》と魔法使い族モンスターで融合召喚できる融合モンスター。

このカードが場にある時に《永遠の魂》と《黒の魔導陣》のコンボが動き出すと毎ターン1枚除去+1ドローというとんでもない動きになりますが、大体オーバーキル感が否めないので必須というわけでもなく。

どちらかというと《黒の魔導陣》を引き込めなかったときのサブプランといった感じですね。これをサブプランと認められるかどうかは人それぞれだと思いますが。

《金満で謙虚な壺》

追加のサーチカードとしての起用。

発動するターンのドロー禁止デメリットが地味にこのデッキと噛み合ってない(そのターン中《魂のしもべ》や《マジシャンズ・ソウルズ》などの効果でドローできなくなる)のですが、とにかくこのデッキは早期に《ブラック・マジシャン》《黒の魔導陣》《永遠の魂》を揃えたいデッキなので、こういうカードに頼らざるを得ないのが実情です。

ちなみに、デッキレシピ上で怪しさを漂わせている《砂の魔女》《迷宮の魔戦車》はこのカードのコスト要員です。これらのカードをもう少し汎用性のあるカードに差し替えても良いですが、基本何を入れても《金満で謙虚な壺》で飛ばしてしまうことが多いので、この枠には何を入れても大差ないです。余ったカードを適当に詰めておきましょう。

《死者蘇生》

このカードを入れないと遊戯王のデッキという感じがしないので採用していますが、それだけの理由で採用しているカードなので他のカードに差し替えても全く問題ないです。

《灰流うらら》

《増殖するG》

《無限泡影》

今更説明するまでもない手札誘発3人衆。

効果範囲が一番広いであろう《灰流うらら》に、このデッキが苦手とするモンスター大量展開に有効な《増殖するG》、同じくこのデッキが苦手としているモンスター効果に対処できる《無限泡影》の3枚。

このデッキで使う手札誘発カードは基本的にこの3種9枚がオススメですね。

また、これらのURカードを用意できない場合は、下手に効果範囲の狭いSR手札誘発を生成するより、汎用性の高い罠カードを生成するか、もしくは《ツインツイスター》などで魔法/罠デッキへの耐性を高めたりするのがオススメです。

初動の速い展開型デッキへのガードが下がりますが、その分スローペースなデッキへの対抗策が増えるので、こちらの方が勝率アップに貢献しやすいです。《マジシャンズ・ロッド》ともいくらか噛み合いますしね。

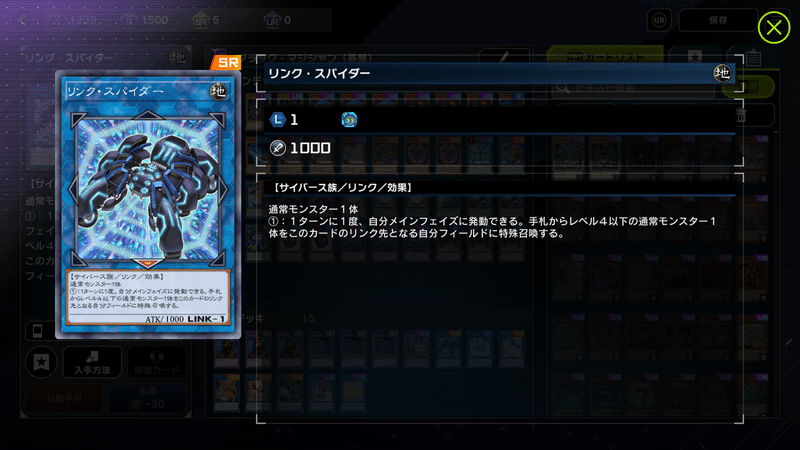

《リンク・スパイダー》

《星杯竜イムドゥーク》

《ブラック・マジシャン》1体でリンク召喚できるリンク1モンスター。

主に《ブラック・マジシャン》を場から離し、次のターンにまた《永遠の魂》と《黒の魔導陣》のコンボを決めるために必要なカード。

どちらを採用してもあまり差はありませんが、《黒魔術の秘儀》や《超融合》を運用する際にドラゴン族かサイバース族かでちょっとだけ違いが出てきたりもします。

《聖魔の乙女アルテミス》

《マジシャンズ・ロッド》を場から離すために必要なリンク1モンスター。

また、このカードは魔法使い族モンスターなので《マジシャンズ・ロッド》の②の効果のコストになってくれます。地味に使用頻度高い系。

《見習い魔嬢》

場に並んだ《マジシャンズ・ロッド》と《ブラック・マジシャン》を一気に場から離すためのリンク2モンスター。

《永遠の魂》のデメリット効果に耐性があるのもポイントですね。

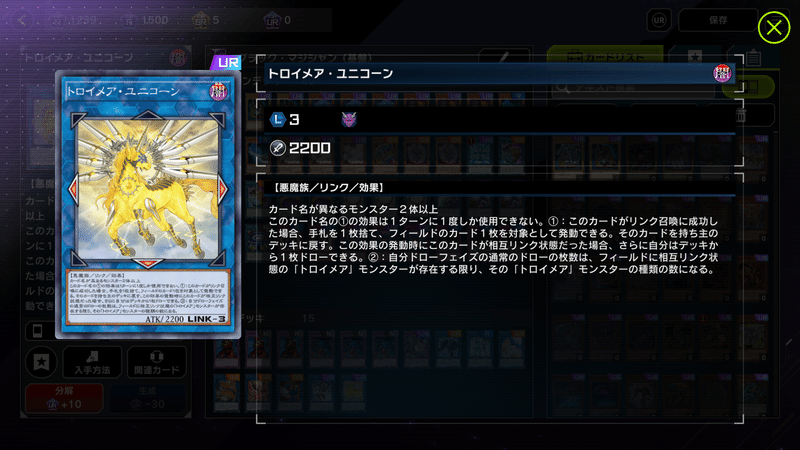

《トロイメア・ケルベロス》

《トロイメア・フェニックス》

雑に汎用性が高いリンク2モンスター。

この2種と後述する《トロイメア・ユニコーン》は同じシークレットパックで手に入れられるため、どれか1種を生成してから残り2種をパックで引き当てるのがオススメです。私はそれを知らずに普通に全部生成しました。ぐぬぬ。

《I:P マスカレーナ》

《トロイメア・ユニコーン》

必須というわけではないですが、持っていたらぜひ採用してほしいカード。

どう使うのかはこちらの記事にて。

採用候補カード

《超融合》

展開デッキに対する最終兵器。

若干デッキコンセプトから外れるカードなので今回は不採用としていますが、実践では大いに役立ってくれる1枚です。

主に闇属性2体で出せる《スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン》と同属性異種族2体で出せる《沼地のドロゴン》を出す場合が多く、次点で場の《ブラック・マジシャン》と共に《超魔導師-ブラック・マジシャンズ》《超魔導騎士-ブラック・キャバルリー》《呪符竜》を出すパターンが多いですね。

そして、ごく稀にサイバース族を巻き込める《アースゴーレム@イグニスター》やアンデッド族2体で出せる《冥界龍 ドラゴネクロ》になるパターンなんかもあったり。

《金満で謙虚な壺》との噛み合いが少し難しいところですが、このデッキが苦手としている展開型デッキに対して強い1枚なので、ランクマッチで勝てなくなったら使ってみてほしいです。このカードでプラチナ1に行ったといっても過言ではないので。

《ダイナレスラー・パンクラトプス》

後攻の際に有用な1枚。

「(罠カードを中心としたデッキのため)後攻の時に弱い」という弱点をカバーするようなチョイスにはなりますが、単純にこのデッキとの噛み合いも良い方なので、入れるのも全然ありかなーと思います。

ただ、別段必須というわけでもないので、最終的に抜けていくパターンも少なくなかったり。

《師弟の絆》

逆にこちらは先攻時の動きを強化するカード。

とりわけ《黒・爆・裂・破・魔・導》で相手ターン中に全体除去を放つのが強力で、打ちどころさえ間違えなければそれだけでゲームに勝ててしまうような威力がありますが、採用しなければならないカードの枚数がそこそこなので最終的には抜けていきました。

ただ、ポテンシャルはあるカードだと思うので、採用する構築も全然あり。

《ティマイオスの眼》

《円融魔術》

現状では使い道があまりないカードたちですが、禁止カードの《超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズ》が帰ってきたり、OCG版の《超魔導戦士-マスター・オブ・カオス》がマスターデュエルにも実装されたりしたら、価値がぐっと上がる2枚。今後に期待ですね。

《アクセスコード・トーカー》

雑に強いフィニッシャー。

《水晶機巧-ハリファイバー》や《神聖魔皇后セレーネ》などを中継することで比較的簡単に場に出せる1枚ですが、その前にこれらのカードを《金満で謙虚な壺》で飛ばしてしまうことの方が多かったので抜きました。

EXデッキに余裕が持てるようになったら採用してみてもいいかも?

《教導の聖女エクレシア》

最近ちょっと採用を考えている1枚。

《ブラック・マジシャン》や《マジシャンズ・ロッド》をリンクモンスターに変換した後に特殊召喚が可能で、主に《ドラグマ・パニッシュメント》をサーチして追加の妨害を立てたり、《教導の騎士フルドリリス》をサーチして妨害兼追加打点にしたりと、結構器用なカードです。

しかも【ブラック・マジシャン】のEXデッキをあまり多用しない性質とも噛み合いが良く、試しで使ってみた限り、デメリット効果が気になる場面はあまり多くなかったです。

ただ、これ単体で一定の仕事をこなせる一方、この動きが【ブラック・マジシャン】本筋の動きを何か手助けしてくれるものでもなかったので、今現在は「あってもなくても変わらない」という結論に落ち着いています。

《ドラグマ・パニッシュメント》などが強く使えそうな環境になったら試してみたいですね。

ただ、どのカードを採用するにしても、このデッキは《ブラック・マジシャン》《黒の魔導陣》《永遠の魂》とそれを揃えるためのカード、そして最低限の手札誘発カードでデッキの大部分が埋まってしまうため、あまり多くの追加要素を入れたくないというのが実情です。

デッキを弄る時は、デッキの骨格部分を大きく弄りすぎてしまわないよう、全体のバランスに注意してください。

まとめ

いかがだったでしょうか。

やたら長文な記事になってしまいましたが、これでも1/3ほど削った方なので勘弁してください。

ぶっちゃけた話、《砂の魔女》《迷宮の魔戦車》を採用した本当の理由は、解説をいくらか短くするためだったり……

ただ、それだけ丁寧な解説を心がけて書いた記事なので、これを通じて【ブラック・マジシャン】デッキに興味を持ってもらえたり、【ブラック・マジシャン】デッキの回し方をいくらか知ってもらえたりしたら、筆者冥利に尽きるというやつです。

それでは、また。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?