生活のなかの詩(『詩の中にめざめる日本』)

僕は、自分のことを気取って「詩人」なんて言ってみたりすることもあるけれど、大前提として「生活者」としての立場を大切にしている。

これは、誇りを持って(あえてやや挑発的に)言いたいのだが、僕にとって、詩は、生活の合間に「趣味」として書くものである。生活の糧を得るため、生活を守るために果たすべき義務を果たすことのほうが遙かに大事なのは言うまでもない。

病気などの特別な事情もないのに芸術に身をやつして「我が人生、詩のみ」といった人達とは、住んでいる世界が違う。もちろん、そういう人達からすれば僕のほうこそ軽蔑の対象なのかもしれないが、それお互い様ということだろう。

だから、有名詩人(も含め、詩を書くことが多かれ少なかれ仕事になっている人)の詩もさることながら、詩人として広く認知されているわけではない人が生活の合間に書いたであろう詩に、興味がある。

『詩の中にめざめる日本』は、1966年(昭和41年)に出た本で、「この本におさめた詩は、(略)名もない民衆(人民大衆)のなかの書き手の作品」(p2)とあるとおり、掲載されている詩のほとんどが、詩人としては知られていない人の作品。

生活者の暮らしぶりが匂い立つような詩には、特に惹かれる。

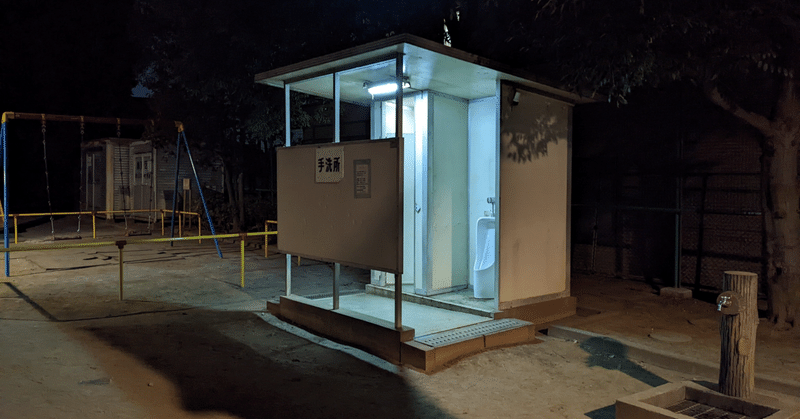

例えば、浜口国雄「便所掃除」。

「これを読んで鼻をつまみたくなる人もいるだろう。詩をきれいごとと考えている人は、これが詩かとうたがうかもしれぬ。けれどもこれはきたない詩じゃない。それどころか、無類にうつくしい詩だとおもう。」とは編者である真壁仁の弁だが、そのとおりだと思う。

「おこったところで美しくなりません。/美しくするのが僕らの務です。/美しい世の中もこんな所から出発するのでしょう。」

やりたくないとかめんどくさいとか、仕事にすぐ難癖をつけてしまう自分を反省もするし、難癖をつけながらでもどうにかこうにかこなせばいいのかなと思えたりもする。

この詩は、1955年(昭和30年)に国鉄詩人賞を受けた作品とのこと。

70年近くも経って、こうして読めること、勝手ながら励ましてもらっていることに、感謝したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?