『ブルーアーカイブ』を読む 第一篇:「『わたし』の知覚と干渉」

本文はブルーアーカイブのメインストーリー全般、主にエデン条約編までの内容に触れる文章となっている。

作品を読み終えた後に閲覧することを強く推奨する。

また、あくまで所感に近い内容である。

はじめに

ブルーアーカイブのメインストーリーに追いついた記念として、読みながら自分の中で咀嚼していた部分を少しずつ吐き出していこうと考えた。

どこまでも質の高い物語であるため、何から切り出せばよいのか、正直かなり迷った。

物語の中身の話をしたい気持ちは山々ではあるが、まずは作品における「先生」の存在をベースに「プレイヤー(ユーザー)」と「作品」の知覚・干渉について掘り下げたい。

本文は①~③の三段階での構成を行う。

まず、①では劇と映画における事例をもとに、『第四の壁』を破ることの目的や効果について説明する。

②ではゲームにおける事例をもとに、それが他の芸術作品での干渉・知覚と比較してどのような違いがあるのかを説明する。

最後に③で、ブルーアーカイブにおける「『ユーザー(わたし)』≒『先生』」の干渉のユニーク性について述べる。

①芸術における干渉

演劇における「第四の壁」

演劇においては、古くから『第四の壁』、あるいはプロセニアム・アーチという言葉が用いられている。これは役者から見た時に客席との間に存在する壁のことである。

通常、役者から観客は知覚できず、そこには見えない壁が存在している。(しかし、知覚できないものの、「演じる」ことを通して、観客の人生に干渉していると言える。)

逆に、観客から役者は知覚のみできるが、干渉はできない。

ここで本文では、作品とユーザー間の関係を

i.「作品」から「ユーザー」の『干渉』

ii.「作品」から「ユーザー」の『知覚』

iii.「ユーザー」から「作品」の『干渉』

iv.「ユーザー」から「作品」の『知覚』

の四つに分類している。

このうち、通常の演劇において開かれているのはiとivのみである。

現実世界間での「Aさん」と「Bさん」における話ならば、i~ivは当然全て成り立つに決まっている。それなのに、演劇の「作品」と「ユーザー」においてiiとiiiは成り立たない。ここに存在しているのが第四の壁である。

しかしながら、時折意図的に----観るものに特別な効果を与えることを理由として、iiの「作品」から「ユーザー」の『知覚』の制約を無視することがある。

つまり、ここで『第四の壁』を破るという行為はすなわち、役者たちが観客に見られていることを『知覚した』瞬間である。

その上での役者の演技、つまり観客への干渉は意思を伴ったものとなり、観客に向かって語りかける行為を可能にする。

基本的に、これは約束事に違反した行為である。しかしながら、そうすることによってユーザーは物語に対し強い当事者意識を持つ。

こんにちのメタフィクションの形態は多様であり、さまざまな手法が用いられるが、根本として「物語や言葉を『他人事』ではなくすること」を目的としている。

映像作品における「カメラ目線」

映像作品においては台詞として明示しないものの、ただカメラ目線を向けることによって観客が自分の存在を知覚する、というケースにおける第四の壁破りも存在する。

カメラ目線の効果については、視線を向けた時間や人物の主要度によってさまざまな効果があるが、強烈に存在を意識させるという点においては演劇と同様である。

なお、余談ではあるが、写真におけるカメラ目線が禁忌でない理由について、ロラン・バルトはそれが『フィクション』であるかどうかが境界であると論じている。このことから、写真は一般的にノンフィクションを映す(実在の人物を『実在の人物』として撮影している)ために、カメラ目線はごく一般的で違和感のない行為となる。

②ゲーム媒体における干渉

「プレイヤー→作品」への干渉

①で述べた映画・劇とゲームにおける最大の相違点は、前提としてプレイヤー→作品への干渉があるのか、という部分である。

通常、演劇においては基本的に観客が役者に干渉することができない。もちろん映画に関しても同様である。しかし、ゲームにおいてはコントローラが(あるいは、タッチスクリーンが)境界線を越えて干渉する道具となっている。それを用いれば、自らが世界を操作できる。

つまり、ユーザーは物語を知覚することも、干渉することもできるようになる。言うなれば、ユーザー→作品方向で「第四の壁が完全に開かれている」ことに他ならない。

その上で、作品側からの干渉があった場合、どのような効果が得られるであろうか?

ゲームにおいて一方向であったはずの干渉は、双方向になる。加えて知覚も双方向であるため、ここで初めて「第四の壁」はi~iv全ての面において貫通するのである。

(当然といえば当然ではあるが、ここまでではi~ivの壁を全てすり抜けているものの、完全に無視したとは言えない。例えば「プレイヤー」→「作品」の干渉について、プレイヤーは無敵の存在として全ての要素を操作することはできず、あくまでコントローラとUI/UXという強い制約のもとでの干渉を行っているに過ぎない。)

また、i~ivが全て開かれたものになることで、互いの干渉・知覚のレベルやベクトルにも変化が現れる。

演劇や映画における「作品」から「ユーザー」の『知覚』は「わたしはあなたの『存在』を知覚しています」程度であったのに対し、ゲームにおける「作品」から「ユーザー(プレイヤー)」の『知覚』は「わたしはあなたの『干渉』を知覚しています」といったようなレベルにまで格上げすることができる。

ひとつの具体例を交えて話す。

ii.「作品」から「ユーザー」の『知覚』という点において、Undertaleが明らかにこの壁を乗り越えた作品であることは言うまでもない。ここでは、その干渉方法について少しだけ述べる。

Undertaleにおいては、キャラクターが私達という存在の知覚のみならず、ゲームでない現実世界まで知覚していることが強く示されている。そして、私達の世界と対比して自分達の閉ざされた世界に不満を漏らし、ゲームを行っている私達もろとも外の世界へ注目させる。

このように「ゲームキャラクターが外の世界へ向かおうとする」か、あるいは「プレイヤーをゲームの世界に引きずり込む」という区別を行うと、両者は

「作品」から「ユーザー」の『知覚』を基にした干渉という意味では同じであるが、その干渉方法としては対極的である。

後述するが、ブルーアーカイブは主に後者、「プレイヤーをゲームの世界に引きずり込む」干渉方法に長けた作品である。

③ブルーアーカイブにおける干渉

ここから、ブルーアーカイブにおける作品⇆プレイヤー(わたし)の干渉について深掘りしていく。

ブルーアーカイブ内においては「先生」が「わたし」であることを意識する要素が(いくつかのユーモラスな要素を持って)組み込まれている。

「選択」の要求

はじめに単純な例を挙げると、メインストーリーの中で「先生」は選択肢以外での発言がほとんど存在しない。ストーリー分岐などは無いソーシャルゲームであるにも関わらず、クドいくらいに選択肢を用いた発話を要求する。わたしたちが『選択』を行わない限り、先生は意見を述べることがない。たとえ選択肢が一つであるにしろ、それを選ぶことをプレイヤーに強いているのだ。これは今まで述べたゲーム特有のiii「ユーザー」→「作品」の『干渉』をいっそう意識させるためのギミックである。

「大人のカード」の使用、「時間と金の消費」表現

作中でしばしば語られるフレーズの一つに「大人のカード」がある。

対策委員会編から、その存在はしばしば示唆されている。

これが少なからず「クレジットカード」をモチーフにした存在であることは明らかである。

(物語における「大人のカード」が具体的にどのような存在なのか、という点についてはまだ語るに至らないので、ここでは「クレジットカード」の比喩、という側面だけをとらえておく)

物語は進み、エデン条約編の3章24節において、遂にその裏技とも言える手法が実行される。

それまでは自動編成された固定レベルのキャラクターを用いていたことに対し、そこで初めて自分の育てた(あるいは、引き当てた)キャラクターによる戦闘を行う。作品の筋書きに関係のない、持ちキャラクターを使用してボスを撃破する、という行為そのものが作品中に組み込まれている。

そしてその持ちキャラクター達は、私達の時間、あるいはお金をふんだんに利用して引き当て育て上げたものであり、極端を言えば私達の「生命の対価」である。

これは先ほどまでに述べた「プレイヤー」→「作品」の干渉に関して、ソーシャルゲームだからこそ(あるいは、ブルーアーカイブだからこそ)できる手法を取った妙技である。

「外部から来た」存在としての先生

「カードの使用」も当然それを示唆させるものであるが、もう一点、先生の境遇や設定をプレイヤーに寄せるためのギミックを指摘しておく。

先生は「何らかの方法でキヴォトスの外側から呼ばれた」存在である、という点である。

外側から呼ばれて指揮を取る。直接戦闘をするわけではないがキャラクターを勝利に導く。これはブルーアーカイブのみならず、多くのゲームにおける「プレイヤー」の行為と合致する。先に述べたUndertaleの話とは真逆に、ここではプレイヤーを先生として物語の内部に設置している。『分身』としての側面の強化である。

(この点において、作品内における自分の分身があまりにも強烈なブルーアーカイブの物語に対し、嫌悪感を示すユーザーがみられた。 メタフィクションは半端であればかなり白けてしまうものであるが、その中でも『作品内に自分を設置する』行為は最たる例であり、諸刃の剣だと感じる)

「違う世界」であるということ

エデン条約編3章において、ヒフミはアズサに対し『違う世界にいるなんてことはありません』と宣言する。

筋書きにおいて掛け値無しに重要な部分であるが、私達プレイヤーは同時に自分が「違う世界」にいること、アズサにはなれないということをどうしようもなく突きつけられる。

『第四の壁』を破ると言えど、それは所詮限定的なものであり、フィクションと同じ世界を共有するなどということはあり得ない。

「干渉の限界」

②では「プレイヤー→作品」の干渉をゲームにおける特徴であると述べた上で、しかしながらそこには強い制約があると述べた。

先生と生徒における関係は、この「プレイヤー→作品」における干渉と同質の限界を持つ。

行動そのものは「キャラクター≒生徒」達に任せ、「プレイヤー≒先生」はその行為の結果に対する責任を負うのみである。

それくらいしかできないことを強調する。

「ゲーム内キャラクター」と「プレイヤー」の関係、そして「生徒」と「先生」の関係を「干渉の不完全性」という点について重ね合わせる、この部分において秀逸なのである。

私達はたかが「先生」であり、たかが「プレイヤー」である。

神様のようにはなれない。

救いたいのに、直接的な救いを行えない。

そういったジレンマがある。

「他者(わたし)」は「あなた」を直接的に救うことはできない。

ならば、どうすればよい?

この命題は、本作がゲームであるからこそ価値を持つ。

「言葉」という支え

ソーシャルゲームでありながら、ビジュアルノベルとしての到達点を目指した本作なのだから、最後に少しくらいは言葉の話をしよう。

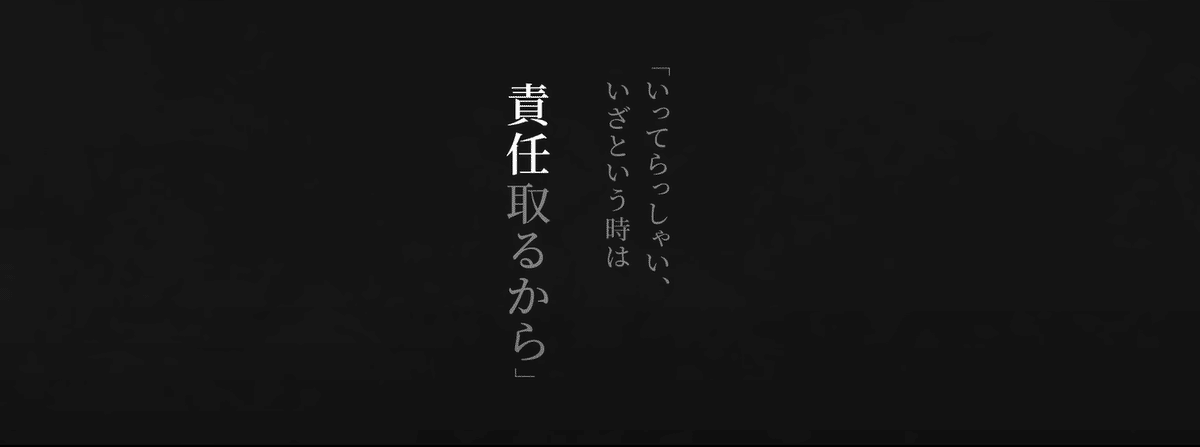

4thPVにおいて、「バッドエンド」→「先生の台詞」→「グッドエンド」の順に画像が切り替わる描写が存在する。

すなわち、不完全な干渉の一つであるはずの「言葉」が(ブルーアーカイブ内であれば、『選択肢』が)、確かに彼女達の運命を変化させている。

ゲーム作品であるからこそ打ち出された命題は、現在進行形で希望を伴った回答を打ち出している。

おわりに

改めて見ると③は少し脱線気味になってしまった感が否めない。

ブルーアーカイブの比喩の構造は「先生・生徒」「プレイヤー・キャラクター」そして聖書上の「神様・人類」をベースに互いがかなり複雑に絡み合っており、紐解くことが容易ではなかった。知見のある人間なら本文の矛盾や誤謬を簡単に暴くのだろうなと思うし、できることならそうしてほしい。

これ以外にも、バッドエンドを周回前と捉えた「ループ物」としての読み方を見出した人もいると思うし、キヴォトスを舞台にした「箱庭物語」として考察をすることもできそうである。(ループによる時間的な閉鎖性と箱庭における空間的な閉鎖性の相性が良い事は『サマータイムレンダ』や『腐り姫』等を見ると頷けるものであるが、本作の場合はどの程度の意図のもとで描かれたのであろうか。)

今日はアトラ・ハシースの箱舟占領戦を楽しみに仕事へ向かうことにする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?