福島を思い出す、何度でも

10月1日・2日で、福島を巡るツアーに参加してきた。訪れたのは大熊町、双葉町、富岡町、浪江町、つまりは福島第一原発を取り巻く地域で、今回は原発の中に実際に入る視察も含まれていた。

この2日間でとりとめもなく考えたことを言葉に残しておきたいと思い、久しぶりに筆をとることにした。

ここは「誰か」の街ではなく、「あなた」の街で、「わたし」の街だ

先に少しわたしの生い立ちと、ここに来るまでの背景を記しておきたい。

わたしは鹿児島県の川内という場所で生まれ育った。すでにピンと来る人はいるだろうが、川内原発という原発のお膝元の土地である。川内原発は、福島第一原発の事故の後に、日本で初めて再稼働した原発である。

小学校のときから社会科見学などで何度か原発は訪れていたし、原発が事故を起こした場合の訓練(訓練というより説明だった印象があるが)の記憶もある。駅前にそびえ立つ大きなビジネスホテルを見て、「こんな田舎に泊まりに来る人いるの?」と親に尋ね、「原発関係の人が泊まるのよ」と母親に答えられたことも覚えている。

万が一川内原発が事故を起こすようなことがあれば、実家が帰宅困難地域に含まれうる距離にあることも知っている。

つまり福島第一原発は、そしてその周辺の街は、わたしにとって「他人事」ではない場所だった。

そしてもうひとつ、わたしのごく親しい(とわたしは思っている)知人の出身地が大熊町であった。彼は震災時東京にいたので福島で被災はしていないが、実家は内陸に移り、生まれ育った家はすでに取り壊されているらしい。

「俺は正直、実家にあった諸々の黒歴史がなくなってよかったとさえ思ってるけどね」と冗談めかして笑っていた彼の姿を思い出しながら、現地に入った。

壁が薄汚れ、窓が割れ、11年前の服がそのままになっているしまむら。看板だけが悲しく目立つすき家。瓦が落ち障子の破れた家、逆に綺麗で新しいように見えるけれど人の気配のない家。かつては田んぼだった、今ではすすきが一面に見えるだけのだだっ広い土地。知人の母校である中学と高校、知人が話していた病院。

彼の実家の位置まではわからないが、中学があそこにあるということは、このあたりを歩いていたんだろうなと想像する。

2014年、わたしがまだ大学2年生だった頃に、宮城や福島を訪れたことがある。同じく被災地を回るツアーだった。今思えば、あの頃は「誰か」の街だと思っていた。

しかし今回は、知人の出身地であるというただそれだけで見える景色が鮮明になった。もっと言えば、グロテスクになった。「誰か」の街は、「あなた」の街になった。

バスを降りて歩いたとき、あまりに覚えしかない、草のにおいと、虫の音を感じた。澄んだ夕方の空気、青とオレンジのグラデーションが広がる空、山に囲まれた土地の独特の静謐さ。あまりにも、覚えしかない。

これはわたしの故郷だ。これは、「わたし」の街だ。

わたしの故郷が仮に帰宅困難地域になって10年経ったとして、と想像してみると、あまりにも簡単にその様を思い浮かべることができた。それはもうほとんど、今日見た景色と同じだったから。

暴論かもしれないが、日本の田舎の景色なんてものは似たり寄ったりである。福島駅からバスで大熊町の方へ向かう途中、日本にnヶ所あるであろう幹線道路の景色を見た(マクドナルドと、吉野家と、紳士服の店と、日産と、タイヤ館の看板が見える)。山梨出身の学生が、「甲府にこの道あるわ」と言っていた。鹿児島にも香川にもあった。

ましてや、原発を誘致するような土地は「本当に田舎」であって、海があって、少し入ると山があって、田んぼが広がっていて、川がやたら綺麗で、家は点在していて、信号機なんてあんまりなくて、そもそも人はさして歩いていない。同じなのだ。

だからやっぱりわたしには、大熊町は「あなた」の街で、「わたし」の街で、そして日本全国にある「あなたたち」の街なのだと、もっと言えば、たとえそこに原発がなくとも、災害大国で、少子高齢化が進む日本にとって、それらはあまりにも地続きなのだと、そう感じざるをえなかった。

固有名詞があったこと、固有の思いがあったこと

この2日間のツアーで、わたしにとって一番胸にきたものの話をしたい。それは、2日目に訪れた請戸小学校の2階に展示してあったジオラマである。

「『失われた街』模型復元プロジェクト」と題して、請戸地区の震災前の街並みを、大学の研究室と地元の方の協働で再現した模型だった。

その模型を特徴立たせていたのは、街並みそのものよりも、おびただしい量のプラスチックの付箋のようなものである。

建物はもちろん、浜辺や田畑などの広い土地にも、手書きの文字がびっしりと打ち立てられている。

目を近づけてみると、家屋の上にこんな文字が見える。

「鈴木さん」「山崎さん」「横山さん」

かつての住民の名前なのだと、説明されずともわかる。それらの持つ圧倒的な「意味」を前に、目が眩んだ。

震災に関わらず、たとえば大きな事故などであっても、「死者数」「負傷者数」などを数として見てはいけない、そこに1人1人固有名詞があるのだという言説はありがちなものであると思うし、わたしもそのように見るべきだと意識してきたつもりだった。しかしやはり街の模型と紐付いた固有名詞をここまで並べられると、その圧を痛感させられる。

固有名詞だけでなく、ごく短い短文も同じく並べられていた。浜辺のあたりには、「花火大会は場所取りがすごかった」「子どもと浜で遊んだ」などの文字が並んでいる。

わたしはしゃがみこんで、ひとつひとつをできるだけ時間をかけて丹念に読み込んだ。固有名詞があったこと、歴史があったことを、目に焼き付けようとした。

その中である文字を見つけて、この2日間で最も胸が締め付けられた。

それは、おそらく個人経営の、街中にしっぽりとあるような、飲食店の建物につけられていたものだった。

———「ラーメンがしょっぱかった」。

「鈴木さん」「山崎さん」は実在して、もちろん彼ら/彼女らにはそれまでの人生の物語がある。しかし「鈴木」「山崎」という固有名詞は、そのままでは表札的な記号にとどまる。「花火大会は場所取りがすごかった」ということは、たしかにそこにあった歴史ではあるのだけれど、それ自体はおそらく街の多くの人が共有している「事実」である。

「ラーメンがしょっぱかった」。少なくともわたしには、固有名詞を持った誰かの、固有の思い(俗に言う「あなたの感想」)に見えた。これはもちろんわたしの想像でしかなく、もしかしたらその店のラーメンがしょっぱいことは街の皆が共有する「事実」だった可能性もなくはないのだが、その瞬間のわたしには固有の思いとして見て取れた。

おそらく、「ラーメンが美味しかった」ではこんな気持ちにはならなかったと思う。思い出というものは美化されがちなので、「なんだかんだあの店のラーメン美味しかったよね」なんて言い出すことはよくある。

そしてこれも勝手な想像に過ぎないことは重々承知だが、地元の飲食店について、「あの店のラーメンしょっぱくない?」と日常的に話していたことではないのではないかと思った。後になって、思い返してみて言語化される、「あの店のラーメンしょっぱかったなぁ」。わたしはそれをこそ固有の物語と思いたいし、固有の愛であると思いたい。

固有名詞、そして固有の物語というものは、時に非常にグロテスクなものである。感受性が非常に豊かな友人が、かつて混雑している駅を歩いていたときに、「ここを歩いているすべての人にそれぞれの人生があって、過去があって、思いがあって、そういうことを真剣に考えだすとゲロ吐きそうになる」と言っていたことを思い出す。ゲロこそ吐かないが、この感覚は誰しもにあるものであろう。ぎゅうぎゅうの満員電車でくっついている人間のことにいちいち思いを馳せてしまったら、もう満員電車なんて乗れなくなる。わたしたちは都合よく儀礼的無関心を駆使している。

しかし、固有名詞は、固有の物語は、固有の思いは、現に人の数だけ存在している。そしてもちろん、今では人が住んでいない被災地にもそれがあったし、あり続けている。忘れてはならない事実、忘れてはいけない教訓が、被災地には無限にある。けれどわたしは、固有の思いこそを忘れたくないと思う。

「ラーメンがしょっぱかった」誰かの思い出がたしかにここにあったことを、わたしは忘れたくない。

人は忘れるから、何度だって思い出す

忘れたくない。その瞬間どんなに強く思ったとしても、人間は忘れる。

8年前に訪れた被災地の名を、わたしはすっかり忘れてしまっていた。宮城とか岩手に行って、福島には来なかった気がする……と思っていたが、ツアーを主催していた友人のFacebookを根気強く2014年まで遡ると、ばっちり浪江に来ていたことがわかって驚いた。

当時はたくさん写真を撮ったはずで、icloudの写真をこれもまた根気強く探したものの、かつてのわたしの怠惰で写真はクラウド上にはなく、前に使っていたパソコンのローカルには保存してある記憶はあるのだが、ADHDが過ぎるのでパソコンが部屋のどこに置いてあるのかわからない。ツアーのLINEグループを見ても、保存期間の問題か、集合写真しか見ることができない。

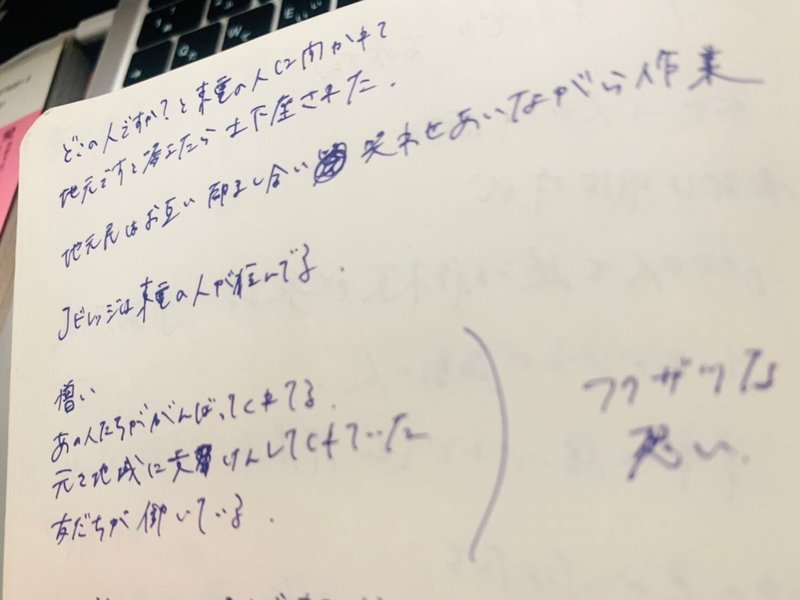

幸いなことに、学生時代は大学の授業のノートも学生団体のMTGの議事録も普段考えていることもすべてモレスキンのノートに記録するという習慣があり、大量のノートは保管してあるので、それを一冊ずつ辿ったところ、福島で話を聞いたときのメモ書きは見つけることができた。あまりにも断片的なメモだったが、わたしはいくつかの当時のことを思い出すことができた。

今回のツアーは、あまり写真を撮る気になれなかった。写真は写真でしかないからだ。それよりも、感じること、思い起こされることに注力して、東京に戻ってからそれを言葉にできるようにしようと心がけた。

言葉はすごい。「言葉はまさしく神で、奇跡を起こす」と舞城王太郎も言っているし、「文字は、まるで奇跡ですよ」と漫画『チ。』でも言っている。

わたしたちは忘れるし、思いも語りも、人が死ねば失われる。けれど文字は、言葉は、「時間と場所を超越できる」。「200年前の情報に涙が流れることも、1000年前の噂話で笑うこともある」。(どちらも『チ。』より引用)

わたしは忘れる、忘れるけれど忘れたくない、だからいま言葉を書いている。この文章さえ読めば、何度だって思い出せるように。そうやってわたしは、福島のことを何度だって思い出したい。

大学2年生、東北に行くよりも前に参加した教育合宿プログラムで、山谷のフィールドワークをしたことがある。日本三大ドヤ街と呼ばれる街で、日雇い労働者やホームレスの方が多くいる街だ。

わたしはそのとき、彼らを「見せ物」にしてしまっているような自分に、よそ者を見る彼らの痛い視線に、いろいろなもので感情がぐちゃぐちゃになってしまって、フィールドワーク後に山谷で活動しているNPOを訪れた際の、質疑応答の時間に号泣してしまった。

「わたしはいまいろいろな感情でぐちゃぐちゃだけれど、たぶん1週間後には冷房の効いた部屋でのんきにアイスを食べている。そんな自分のことを考えると許せない」みたいなことを泣きながら言った。号泣していたので細かい記憶は定かではないが、そのときNPOの方はこんな旨のことを返してくれた。

「それでいいんですよ。あなたにはあなたの生活があって、わたしたちにはわたしたちの、山谷の方には山谷の方の生活がある。あなたの生活の中で、すべての問題を見きることはできない。あなたはあなたの生活の中で、ひとつでいいので何かやりきってください。山谷のことは、わたしたちに任せてください。もしもあなたが自分の生活に戻って、それでも山谷のことがずっと気にかかるなら、わたしたちと一緒に活動しましょう」。

被災地に行って、現地を見て、現地で活動している人の声を聞くと、いまだに少しだけ、あのとき号泣したピュアなわたしが顔を出す。けれどわたしは年をとって、よく言えば成長して、悪く言えば擦れた大人になったので、もうあの頃のように号泣することはない。

今になってみると、あのときNPOの方が言ってくださった言葉がよくわかる。だから、今回福島で出会ったみなさんに、「任せた」と思う。

わたしは東京に帰ってきて、同居人に福島で見たこと考えたことをひとしきり話した後で、のんきに2次元アイドルの話をした。今日はこのブログを書いた後で、のんきにご飯を食べて、今週の授業のことを考える。

わたしはわたしの生活の中で、人生の中で、教育を選んだ。一生教育に携わりたいなと思っている。そんなわたしが福島に直接できることなんてほとんどないかもしれない。

それでも、それだからこそ、たしかにあの場所で起こったこと、あの場所にあった思い、そこでわたしが感じたことを、引き受けて生きていきたいと思う。

「出世はいいから福島にいさせてくれって言ったんです。死ぬまでに原発の廃炉は見届けられないかもしれないけど、福島に骨を埋めようってもう決めたんです」と話してくれた経産省の木野さんの言葉を、「僕は、僕たちがやっていることを、『復興』ではなく『チャレンジ』だと思っています」と話してくれた富岡ワインの方の言葉を、しょっぱかったラーメンをきっともう二度と味わえない誰かのことを、わたしは受け止めて生きていきたい。

何度忘れても、何度だって思い出して生きていきたい。

最後に、これも折に触れて読み返す、わたしの師匠の言葉を添えて。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?