『デザインのひきだし40』発売に寄せてー高松の「奉公さん」の話

こちらのnoteで、『デザインのひきだし40』の名刺サンプルに、絵はんこを使っていただきました、という記事を書きました。

さて、今日は、今回の名刺サンプルができるまでと、勝手ながらテーマとさせていただいた『奉公さん』についてご紹介したいと思います。

名刺サンプルで印刷実験

今回お声がけいただいたのは、何かとお世話になっている『中野活版印刷店』さん。

リソグラフ印刷は、版画のように、一色や二色ずつ色を重ねて刷っていく手法なので、絵はんこや版画とも非常に相性が良く、過去にも中野活版印刷店さんには今までもリソグラフ印刷でお世話になってきたのですが。

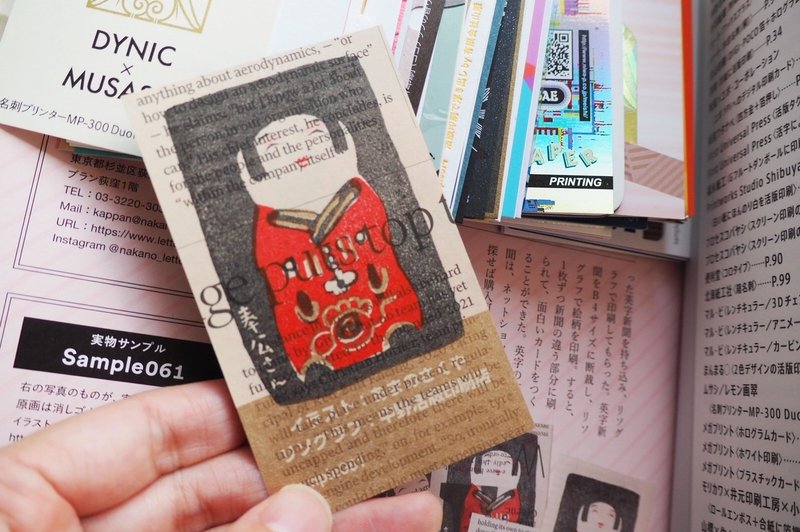

中野活版印刷店のありがたいところは、紙を持ち込んで刷ってもらうことができること。今回はなんと、「英字新聞にリソグラフ印刷をする」という驚きの試みです。

しかも絵はんこの絵柄をのせるということで。英字と、純和風の絵柄が合わさったらどうなるか?というと、こうなった!

写真ではなかなか伝わらないので、ぜひ印刷の詳細と、実物の質感は雑誌を実際に手にとってみてみてください!

高松の『奉公さん』とは

さて、今回の印刷サンプルを制作するにあたり、はんこにさせて頂いたのは『奉公さん』。

『奉公さん』と出会ったのは、高松市の栗林公園内にある讃岐民芸館でした。(こちらは民芸館入り口にある、巨大サイズの奉公さんです)

「高松・宮内張子人形」

高松・宮内張子人形は人間国宝であった「宮内フサ」の伝承・創作による

張子で、代表的な「奉公さん」はその華やかさと可愛らしさは、幸せをはこぶ人形とされています。

讃岐の風土から生まれた,素朴で温かみのある和紙の張り子人形です。

張り子作りは「フサ」から「マサヱ」と引き継がれ、現在は三代目として張り子は「みき子」、ツマミは「節子」が作っています。

Facebookページ『宮内張子』

https://www.facebook.com/pg/houkousan/ より引用

ひとつひとつが手作り・絵付けされている宮内張子は、やはりひとつひとつお顔が異なる。生みの親であり生涯を通して作り続けられたフサさんの作品は長きにわたって語り継がれており、讃岐民芸館や岡山の日本郷土玩具館での展示、その他蒐集家さんのコレクションや本などでごく一部ながらさまざまな奉公さんもみたが、本当にいろんな顔があった。生涯においてさまざまなことがあっても、ずっと笑顔の奉公さんを作り続けるというその行為が、奉公さんの存在を際立たせ、深め、周囲を明るくしていると感じた。

奉公さんはもともと、宗教的な意味をもった人形である。鳥取の流しびなと同じく、人々がその身の汚れや病気を仮託したものである。それが後世、仕えた姫の病気を我が身に引き移し、離島に流されて死んだという「おまき」の伝説と結びついた。

ー『中・四国おもちゃ風土記』 (中国新聞社、1977) より引用

そんな奉公さんは、元来、悲しい伝説と結びついた所以がある。

お姫様の身代わりになって死んだ「おまき」は「奉公さん」と呼ばれ、人々に憐れまれ、讃えられ、人形にまでなったという。美談で済ませられないほどに悲しい話だけれど、人形が可愛ければ可愛いほどに、心に迫る逸話だと感じる。

この奉公人形を買い、子供が病にかかるといったん子供に抱かせてから、海に流すと病は不思議となおったそうな。このように、昔は、病よけのまじないに用いられていました。

また、赤色は、魔除けや病除けになると信じられていたため、赤い着物を着た奉公さんは、子供の守り神として買われていました。

讃岐の風土から生まれた、素朴で温か味のある和紙の張り子人形。

また、現在では、結婚式などの引き出物としても使われています。

Facebookページ『宮内張子』

https://www.facebook.com/pg/houkousan/ より引用

『奉公さん』を題材にした理由

私は、高松出身ではありません。旅人として高松を訪れただけの人間。けれど奉公さんに出会って、わたしは心が大きく揺さぶられた。

讃岐民芸館で出会った後、栗林公園の売店で奉公さんを買って、連れて帰った。こちらは宮内張子3代目・みき子さんによる奉公さん。

私は、みき子さんの奉公さんも、とても愛らしくて大好きだ。

奉公さんは、いつも幸せそうなお顔をしている。

奉公さんと出会った頃、私は母と父の病気の間にいた頃で。特に、母のがん宣告を受け、受け入れきれずにモヤモヤした思いを漠然と抱えていた頃、あまり多くを友人にも語れず、エッセイももちろん公開していない頃。そんな時に出会った、悲しい逸話を持つ奉公さんが幸せそうに笑っていることに、無性に励まされたと言うか。うまく言えませんが、勝手に同志のような気にもなったのかもしれない。このときから『張子』や、『民芸』に興味を持ちはじめ、人が作った人形や作品が、人に力を与えること、について思いを馳せるようにもなったのです。

地縁的なゆかりはない私ですが、奉公さんのことは特別に思っていました。

このご時世において、「病除け」という意味合いでももちろんあります。でもそれ以上にあのとき、家族の病気というものを前にした自分が奉公さんと出会って救われたように、

いまこの世界には、奉公さんの存在が必要なのではないか?という思いを強く感じ、勝手ながら制作しました。

日本のみならず、世界へ。英字新聞の船にのって、必要な人のもとへ奉公さんが届きますようにと、願いを込めながら。

『奉公さん』はんこができるまで

今回の使用色は、金、黒、赤の三色。原画の絵はんこも、使用する色に合わせて3版に分けて制作しています。

彫刻刀とデザインカッターをつかって、ホリホリ。

この一色ずつつくったはんこを取り込んで、デジタルデータにし、【中野活版印刷店】さんに入稿します。一色ずつ、レイヤーを分けてね。

前述した通り、今回は、英字新聞にリソグラフ印刷する、という試みです。

絵がかぶる位置によって、見え方が全然違います!!(笑)その偶然の出会いもおもしろい。

リソグフラフの発色、やはり好きです。新聞紙のざらっと感もあいまって、素朴なざらつきもありながら、病除けの赤もくっきりと出ていて。金も金ピカというよりも落ち着いた輝きで上品に締まる。印刷についての細かいご紹介は、ぜひ紙面にて見てみてくださいね。

ネットでも購入可能かと思いますが、定価超えの商品は買わないようにしてくださいね。販売店はこちらから。人気商品なのでお早めに!

宮内張子さんの作品は、現在もネットや店舗で購入可能ですので、ぜひチェックしてみてくださいね。

・栗林庵オンラインショップ(香川県高松市)

・「民芸福田」(香川県高松市)

『デザインのひきだし40』の冊子が、haconiwaさんにてたっぷりの写真とともに内容がご紹介されていました。背の糊付け部分が剥き出しになってる仕様、萌えます。

『スキ』をしていただくとあなたにおすすめのチェコをランダムにお知らせします。 サポートいただいたお金は、チェコ共和国ではんこの旅をするための貯金にあてさせていただきます。