マルジナリアでつかまえられて

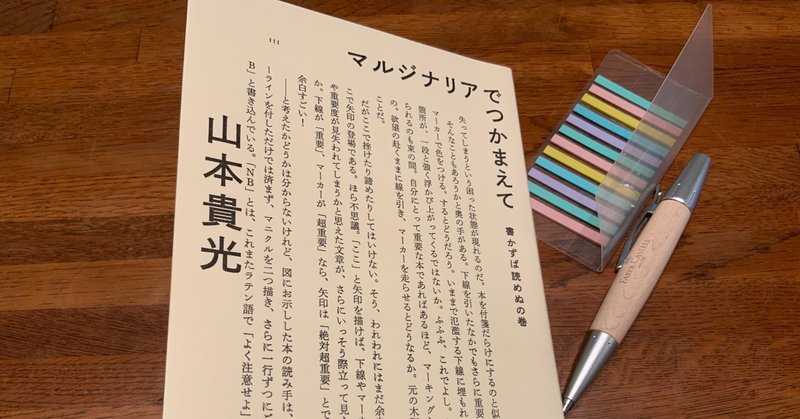

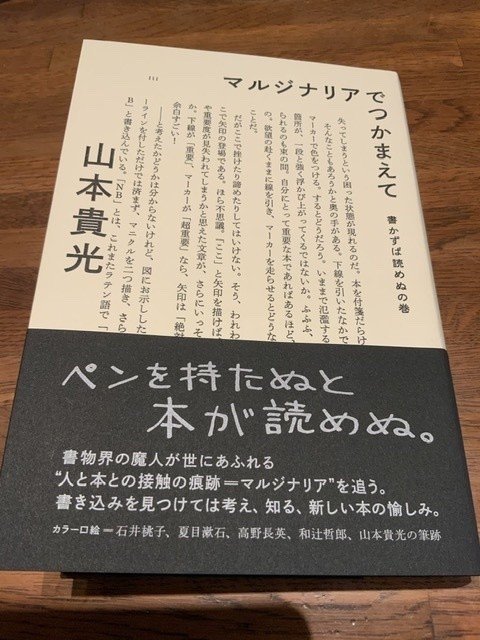

山本貴光『マルジナリアでつかまえて 書かずば読めぬの巻』(2020年7月 ほんの雑誌社)を読み

書込み派に転向しました。

これまで本については、後生大事に、綺麗に、カバーをかけて、神棚に奉らんばかりに、生まれたての子猫のように丁重に扱ってきました。もちろん書き込みなんてもってのほか。

とはいえ、それではさすがにどこが大事か分からなくなるから、いつからか良かった箇所や気になった箇所に付箋(本書によれば、厳密には付け紙)をぺたっと貼るようになりました。とはいえ、それもあんまり本にはよくないと思っていたのでおっかなびっくり。

(作家・丸谷才一は、本は読めればいいと、毎朝読みたい箇所だけ切り取って、それを鞄に忍ばせたというが、絶対にできない芸当である。)

そんな私が書込み派(以下、マルジナリアン)になりました。そのきっかけが本書です。

本書には、古今東西の面白い書込みが紹介されています。漱石やデリダ、アーレントなど偉人の書込み。あるいは、普通の線引きや文字から、楽譜、プログラムへの書込みや見えない書込み(!)、書込みにまつわる事件簿、などなど。

そんな面白いエピソードの数々とともに、書込みの利点が強調されていきます。いくつか、特に心動かされたものをご紹介しましょう。(もちろん私の持つ本には、その箇所に書込みがあります。)

本文からの引用

・分からない言葉があれば調べてメモし、混乱しそうなところでは整理を試み、本当に分からない箇所には疑問を記す。巻末には勝手に索引もこしらえるし、目次も拡張する。模型方面の言葉でいえば「魔改造」である。

・読書といえば文章を受けとるという受動的なイメージもある。でも漱石は飛んできたボールを打ち返すようにして、余白に言葉を書き込んだ。いわば本と対話するインタラクティヴ読書術だ。

・手に入れた本を完成品として受け取ってそのまま読むのもよし、こんなふうに自分でさらに手を入れていっそう完成度を高めてもよし、というわけだ。そのマルジナリアによって、何千何万冊も複製された本が、世界に一冊しか存在しないスペシャルヴァージョンに変身する。

・訳書や著書を彫琢し続ける作家や翻訳者の話は耳にしていたけれど、こうして本の形で実感したのは初めてだった。

・マルジナリアとは、本を自分専用にカスタマイズすることだ

素晴らしい!一瞬ですっかりマルジナリアンになってしまいました!

自分なりの言葉でも書いてみます。

マルジナリアン転向宣言

本を読むとは、その内容をしっかり理解し、自分の中に入れることが肝要です。お上品に本と距離をとっていては、自分の中に入れるどころか袖擦り合うのもままなりません。頭も身体もフル稼働してこそ自分の中に入れることができる。

そのためには、読むだけではなく、読みながら自分が感じたことや考えたことを実際に書く。読む中で沸き起こった様々な考えや閃きや違和感、調べたことを書く。一気に読書が立体的になる。その書込み中は自分にしかない身体的な記憶となり、内容とともにより鮮明に残るし、いつか再び本を開いた時にはその時の記憶が鮮やかに蘇る。

それが自分だけの本となって、自分の読書体験の軌跡がそこに残る。

本来、読書行為というのは人の頭の中でしか起こっていないため、形に残らないし、人様に見せることもできない。しかし、それを僅かながらでも視覚化し、残すことができるのがマルジナリア。実はこれってすごいと思う。

読書の実況プレイを観れる!残せる!!

さあ、あなたもマルジナリアンに!

(※マルジナリアンになると、余白にこんな絵も描けちゃう。なんで私がこんな酔狂に走ったのかはぜひ本文を。ナボコフの文学講義と合わせて、こういう行為の大切さがわかります。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?