職業訓練の選考検査を受けてきたレポ【画像あり】

先日、職業訓練の選考検査(適性検査)を受けてきたのですが、思ったより難しかったので記録も兼ねてレポを残しておこうと思います。全ての問題に例題(図あり)を付けています。

【※問題用紙の中に回答欄もあり、検査の冊子は回収されたため記憶がある限りの情報です。】

検査の内容と例題

全部で大問が11個あります。

ハローワークで、検査の内容は中学校レベルのものと言われました。実際受けてみて、たしかに難しい公式等は必要無いと思いました。

距離=速さ×時間

程度の公式が分かっていれば難しいことはないです。内容は。

ただし、制限時間がかなり短いので、それが難しいと思ったポイントです。もちろん解いた後に確認などしている時間はありません。私は大問全てにおいて最後の問まで辿り着くことは出来ませんでした。(相当練習しないと最後まで辿り着けないんじゃないか…?)

検査の前にも、消しゴムは必要無いので片付けてくださいと指示がありました。素早さはかなり重要です。

ここから、問題の内容に触れていきます。

全ての大問で、先に練習問題があり、分からないことがあれば質問できます。

大問の説明→練習問題→不明点など質問→本番

という流れが大問ごとにあります。

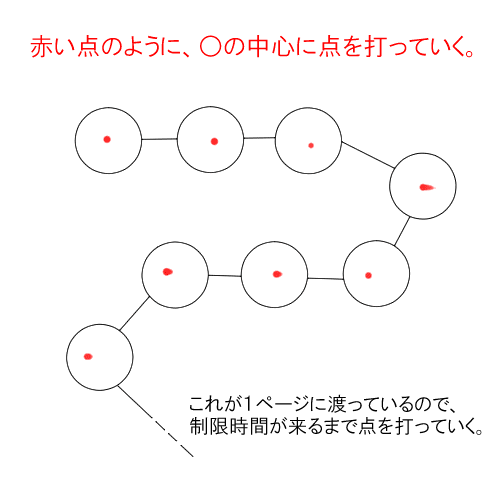

大問1:丸の中に点を打っていく検査

下図参照ですが、1ページに渡って〇が線でつながっている図が書いてあるので、始点から順番に点を打っていきます。

詳しい説明は検査の際にあると思いますが、もしはみ出したりしてももう一度点を打ち直せばOKだそうです。練習問題をした後に「この点の打ち方は大丈夫か?」と不安だったら試験官の方に見ていただける時間があるので、不安だったら手を挙げて確認してもらいましょう。

ちなみに、これは冊子をめくって最初のページなので、ページの盛り上がりのせいで非常に書きづらいです。ページを伸ばしながらできるだけ中心に打てるように頑張りましょう。

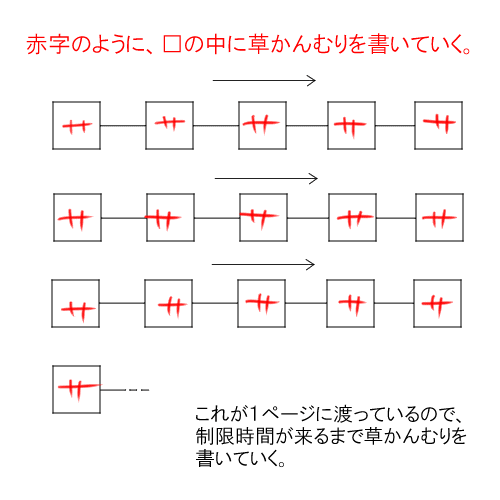

大問2:四角の中に草かんむりを描いていく検査

大問1と似たような作業です。下図参照ですが、1ページに渡って□が線でつながっている図が書いてあるので、始点から順番に草かんむりを書いていきます。

大問1と同様に、練習問題をした後に、不安だったら試験官の方に見ていただける時間があるので、不安だったら手を挙げて確認してもらいましょう。草かんむりが繋がったりしていてもダメだそうなので、線が繋がらないように気を付けましょう。

これもページの盛り上がりのせいで非常に書きづらいです。ページを伸ばしながらできるだけ綺麗に書けるように頑張りましょう。

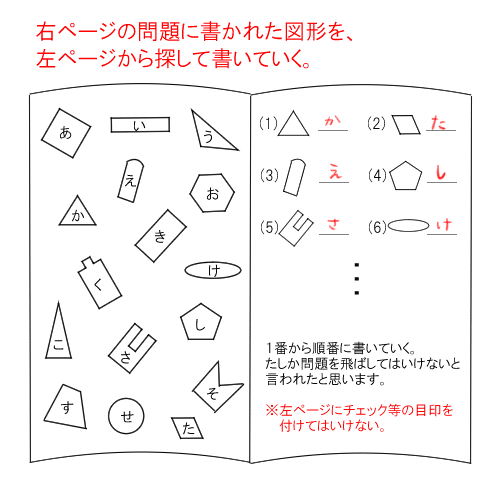

大問3:同じ図形を見つけ出す検査

左ページに書いてあるたくさんの図形の中から、右ページの問題に書かれているものと同じ図形を探す検査です。下図参照ですが、左ページには、もう見つけた図形を消したりチェックを付けたり等の目印を付けてはいけませんので気を付けてください。

この図の図形は適当に書きましたが、もう少し複雑な図形もありました。左の図形はたしか「な行」くらいまであった気がします。なので25個程度の図形の中から見つけていくということになります。(記憶が曖昧ですが、もしかしたら左と右で図形の向きが違ったかもしれません…)

左のページに目印は付けられませんが右ページは順番に解いていかないといけないので、即座に同じ図形を見つけられるように視野を広くして見ましょう。

大問4:左右に書かれた言葉の、違う文字を見つける検査

文字で説明しづらいので下図参照です。左右に書かれた言葉を見比べて、違う文字がいくつあるかを真ん中の解答欄に書きます。途中から「〇〇の××」のように少し長い言葉も出てきた気がします。

画像内にも書いている最後の問題については、考えれば解るが急いで解いているとうっかり「1」と書いてしまいそうになるなと思ったものなので、「こういうパターンもあるんだな」と覚えておけば大丈夫と思います。

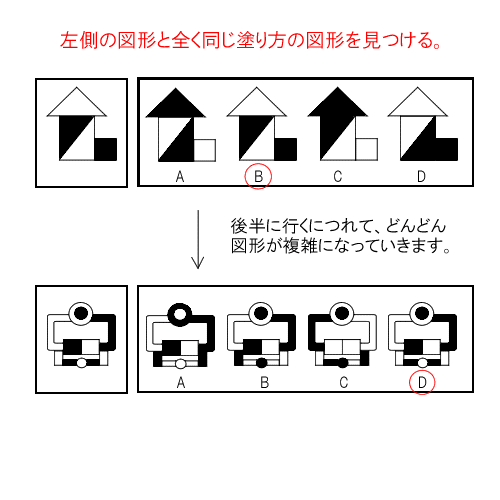

大問5:同じ塗り方の図形を見つける検査

左側の図形と、塗り方が全く同じ図形を右側の候補の中から見つけるという問題です。下図参照ですが図形は適当です。「こんな感じか~」とだけ思ってください。

徐々に細かくてごちゃごちゃした図形になってくるので、注目するポイントを決めて絞っていくのが良いのかな?と思いました。

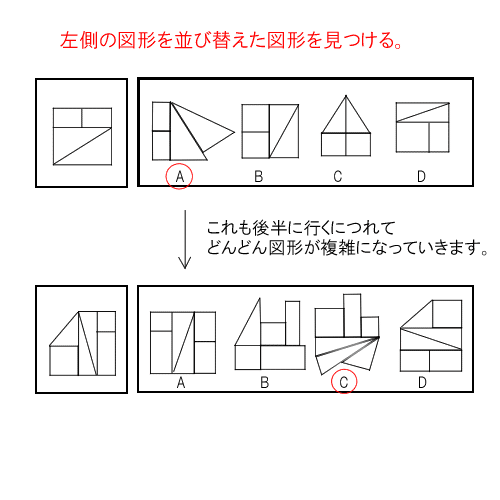

大問6:図形を並べ替えたものを見つける検査

左側の図形を並べ替えた図形を右側の候補の中から見つけるという問題です。下図参照ですが図形は適当です。「こんな感じか~」とだけ思ってください。

個人的にはこれが一番難しく感じました。並びも向きも変わっていたりするので、特に後半はパッと見ではよく分からなかったです。ただ問題は飛ばせない上に問題数は多いので、解らないと思ったら適当に〇を付けて次のを解きにいったりしました。

大問7:足し算・引き算・掛け算・割り算の検査

これは説明不要かもしれませんが、足し算・引き算・掛け算・割り算を素早く解いていく問題です。問題の形式がひっ算のように書いてあったため、やりやすかったです。

問題の中に足し算・引き算・掛け算・割り算が混ざっているので、間違えないように注意です。

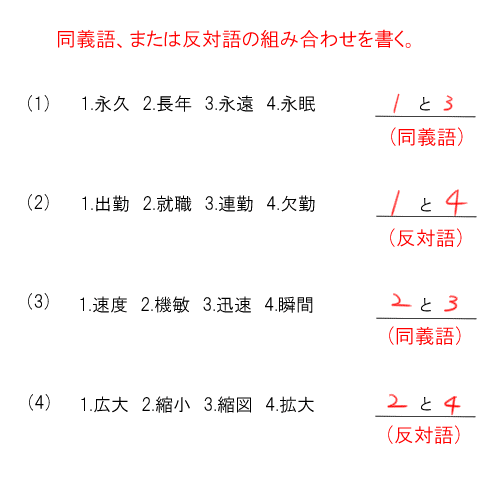

大問8:同義語、または反対語を見つける検査

単語が4つ書いてあり、その中にある同義語、または反対語を見つける問題です。同義語、または反対語の組み合わせの数字を解答欄に記入します。同じ問題の中に同義語と反対語が両方入っていることは無いです。

上の図では全て熟語で書きましたが、形容詞もあったようが気がします。同義語があるか反対語があるかはランダムなので、良く見ながら解いていきましょう。

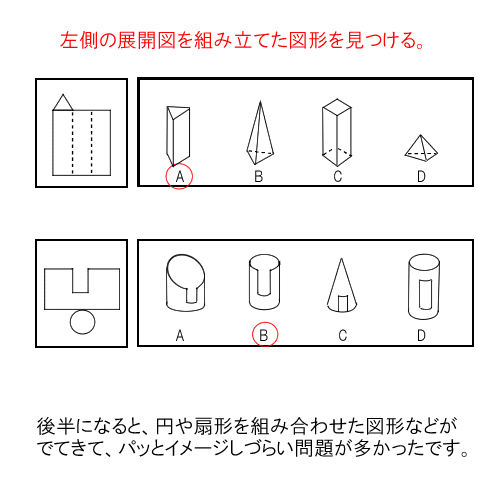

大問9:展開図を見て、完成した立体を探す検査

左側の展開図を見て、それが完成した立体を右側の候補の中から探す問題です。下図参照ですが図形は適当です。「こんな感じか~」とだけ思ってください。

個人的には大問6の次に難しかった気がします。後半、円や扇形を組み合わせた図形が出てきてからよく解らなくなってきました。これも解らないと思ったら丸をつけて次々に進んだほうが良いかもしれません。

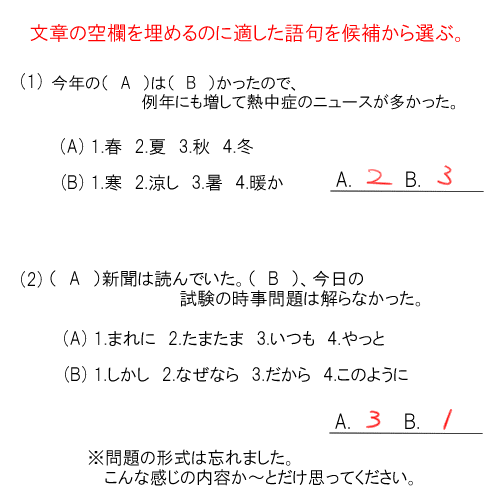

大問10:虫食いになっている文章の穴埋めをする検査

1行ほどの問題文の、空欄になっているところに当てはまる語句を候補から選ぶ問題です。下図参照です。図内にも書いてますが、問題の形式は忘れましたので、内容のみ参考にしてください。大問10は解らなければ飛ばしてOKと言われた気がします。

この問題に関しては、練習問題のときに、

「昨夜( 雨 )が降った( ので )、今朝は道路が濡れていた。」

という文章が正解になる問題があったのですが、最初の選択肢の中に「雪」もあり、「これは雪でも良いのでは?」と思ったものがありました。

しかし、「最も適したものを選ぶ」ということで、正解は「雨」になるのでしょうね。素早い読解力が必要になるかと思います。問題を読みながら選択肢もチラッと見て文章を予想しつつ、読み終わったときに解答を書くくらいのスピードで解いていくのが良いと思います。

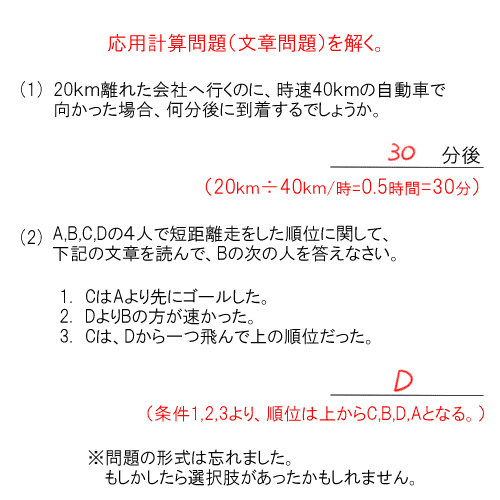

大問11:応用の計算問題を解く検査

中学校までの知識で解ける内容の、応用の計算問題です。「文章問題」というやつです。この記事の先頭にも書きましたが、「距離=速さ×時間」程度の公式が分かれば大丈夫だと思います。大問11も解らなければ飛ばしてOKと言われた気がします。

図内にも書いていますが、問題の形式は忘れましたので、内容のみ参考にしてください。もしかしたら選択肢があったかもしれません。算数・数学だけでなく論理の問題もありました。

文章を読みながら情報を整理していき、読み終わったらすぐ計算に取りかかるくらいのスピードで解いていくのが良いと思います。解き方がすぐ分からなければ飛ばして次に進んだ方が良いかもしれません。

問題の内容は以上です。所々記憶が定かではない部分があり申し訳ないです。

度々書きましたが素早さは大切だと思います。私は今回初めて職業訓練の適性検査を受けましたが、練習問題で制限時間の短さに驚きました。

しかし、焦って冷静さを無くしてはミスが増えてしまうと思うので、練習問題でペースが分かったら周りは気にせずに落ち着いて解いていきましょう。

ちなみに、私は全ての問題において2/3程度進んだか進んでないかのところで制限時間が切れました(大問1,2に関しては半分くらい)。私が受けたのは定員20名のところ受験者30名程度でしたが、特に対策問題集等の購入はせずに合格できました。

ハローワークの方に、「職業訓練申込用紙の希望動機も、点数が競ったときの判断基準になる」と言われたので、もしかしたらそれで通してもらったのかもしれませんね…(私は希望動機はビッシリ書いたので)。そちらも手を抜かず意欲を伝えましょう。

選考検査当日の流れ

選考検査当日の流れと、そのときに言われたことや思ったことを書いていきます。ご参考までに。

1. 試験開始まで

ハローワークからもらった案内に「検査開始の10分前までに着席」と書いてあったため、30分前くらいに試験会場に到着。「スリッパ持参」とも書いてあったため私は持参しましたが、スリッパを忘れた方でも問題なく通されました(貸出スリッパは無かったため靴下のままでしたが)。

別教室でも別のコースの適性検査があっていたようで、入口で「この名簿から名前を見つけて、そこに書いてある教室へお願いします」と言われました。教室の机に名前を書いた紙が貼ってあったので、そこに座ります。私が教室に入った時点で3名程すでに着席していました。

試験開始の時間までは自由で、私はスマホで例題を検索したり以前見たサイトでおさらいしていました。問題集等を開いている人は居なかったと思います。

室温について、クーラーは入っていましたが、コロナウイルス対策で換気のために窓は開いていました。夏でしたが朝一だったこともあり、暑すぎず寒すぎずという感じでした。

試験開始ちょうど10分前くらいに入室、着席する方が多かったです。服装は皆さん「落ち着いた私服」という感じでした。面接は無かったので、服装は関係なさそうでした。1人だけ20代前半くらいの男性がスーツで来られていました。

試験開始の時間から、適性検査の概要についての説明があり、その途中で入室してこられた方もいましたが問題なく通されていました。

概要の説明が終わると試験の説明に入り、その際に「鉛筆が2~3本必要」「消しゴムは必要ないので片づけて」「(夏だったので)水分補給は随時してください」等の説明がありました。シャーペンも可と言っていたと思います。その後問題用紙が配られ、試験開始です。

2. 試験中

記事の先頭にも書きましたが、全ての大問で先に練習問題があり、分からないことがあれば質問できます。

大問の説明→練習問題→不明点など質問→本番という流れが大問ごとにあります。

ページをめくるのも、鉛筆を持つのも、試験官の方からの指示があってから行います。

大問1,2では、練習問題をした後に、自分の書き方が不安だったら試験官の方に見ていただける時間がありました。数名挙手する方がいて、試験官の方も丁寧に確認してくださいました。

ちなみに、私は元々筆圧が強い+柔らかい鉛筆を使っていたので、大問2の草かんむりを書く検査の際に線が繋がって見えてしまい、不安だったので挙手して見ていただきました。案の定、実際繋げて書いてはいなくても筆圧のせいで繋がって見えるものはダメなようで、書いたもの半分くらいダメな例でした。笑

本番では注意して書きましたが、スピードも意識するとあまり上手くは書けませんでしたね…練習させて!という気持ちでした。

全ての問題で、一緒に受けている皆さんの鉛筆の音・ページをめくる音が気になると思います。皆さんちゃんと対策されてきたんだなあと感じました。また、20代前半に見える方も結構いらっしゃったので、大学受験・就職試験で鍛えられた方々はやはり解くのが速いのでしょうかね。しかしそのプレッシャーに負けずに自分の力を出すことが大切だと思います。

試験(の説明)開始から、全ての試験が終了するまで1時間程でした。

3. 試験後~選考結果が届くまで

試験終了後、「〇日着の郵便までに、検査の選考結果の通知を郵送します」と説明がありました。「受講決定」でも「受講見送り」でも結果を送りますとのことでした。

試験が終わったらもうその場で解散でしたが、私が受けたときは、コロナウイルス対策のために列ごとにずらして退室をするとのことでしたので、指示があった列の人から順に退室をしていきました。

試験の日からちょうど一週間後に結果が届きました。私は受講決定できたので、その後の受講手続き・入校式の日程と必要書類も封筒に入っていました。

職業訓練の選考検査を受けてきたレポまとめ

今回、職業訓練の選考検査を受けて特に重要だと思ったことをまとめて書きます。

①申込用紙の希望動機はしっかり意欲を伝える

私も自分では検査の結果に自信は無いので、希望動機はやはり重要だったのでは…と思いました。職業訓練について調べていたときに、「職業訓練も税金で行っているので、訓練後きちんと就職してくれそうな人を選びたいもの」という内容が書かれた記事を読みました。「就職に繋げるためにこの訓練を受けたい」という気持ちを持って、その熱意を希望動機で伝えましょう。

②選考検査はスピードもかなり大切

ずっと書いていますがやはりスピードは大切です。問題内容が中学生レベルと言われているように、時間をかけて考えれば解るものだと思うので、差別化するためにはスピードなのでしょうね。対策のために高い問題集を買う必要はないと思いますが、頭の回転を速くできるような訓練は必要だと感じました。例えば暗算アプリで練習しておくだけでも、数字の問題の進み具合は違うと思います。

③問題を取捨選択することも大切

もちろん大問は飛ばせませんし、大問10,11以外は小問題も飛ばすことはできません。しかし、何度もスピードが大切と言っているように、「限られた時間の中でどれくらい解けるか」が重要になってきます。つまり1つの問題に「う~んう~ん」と悩んでいる暇は無いわけです。問題を読んで(図形を見て)「これはすぐには解けない/解らない」と思ったら、適当に(勘で)〇を付けて次の問題に進んだほうが良いでしょう。と、私は思いました。ただし、全部適当になっては意味がないので、自分の得意・不得意に合わせて取捨選択することが大切です。(練習問題や、問題の最初の方で見極めましょう。)

以上で職業訓練の選考検査を受けてきたレポを終わります。ここまで読んでいただいてありがとうございました。この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。良い仕事に巡り合えますように!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?