心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

注意

職場復帰の手引きにのっとれば安全配慮義務違反を免れるものではなく個別性が重視される

私病の (業務起因性のない) 休職及び復職は使用者が労働者の希望に応じていることに注意

基本的な考え方

職場復帰支援プログラムの策定や関連規定の整備により、あらかじめ休職から復職までの流れを明確にすること

その際は衛生委員会等で調査審議し、教育の実施により労働者に周知する

職場復帰支援の概略

(1) 病気休業開始及び休業中のケア

労働者から管理監督者に主治医による診断書が提出されて休業開始

管理監督者は人事労務スタッフに診断書の提出を知らせる

人事労務スタッフより必要な事務手続きや職場復帰支援の説明

傷病手当金など経済的保障

不安・悩みの相談先の紹介

公的・民間の職場復帰支援サービス (いわゆるリワーク)

休業の最長期間

(2) 主治医による職場復帰可否判断

労働者が事業者に (人事労務に) 復職意思を伝える

事業者は (人事労務は) 主治医の服飾可能の診断書の提出を求める

就業上の配慮に関する事項の記載も求める

労働者は主治医にその旨つたえる

(3) 事業者による職場復帰可否判断および支援プラン作成

必要情報の収集と評価

労働者の職場復帰の意思確認

産業医による主治医からの意見収集

労働者の状態などの評価 (今後の就業の考え、家族からの情報)

職場環境と適正

その他の詳細事項

職場復帰可否の事業場判断

職場復帰支援プラン作成

職場復帰日

管理監督者による就業上の配慮

人事労務管理者の対応 (配置転換・異動・勤務制度変更可否)

産業医による安全配慮への助言・意見

管理監督者・産業保健スタッフによるフォローアップ法、就業制限見直しのタイミング、配慮や医学的観察が不要となる時期の見通し

その他の労働者が自ら責任をもって行うべき事項、試し出勤制度の利用、事業場外資源の利用

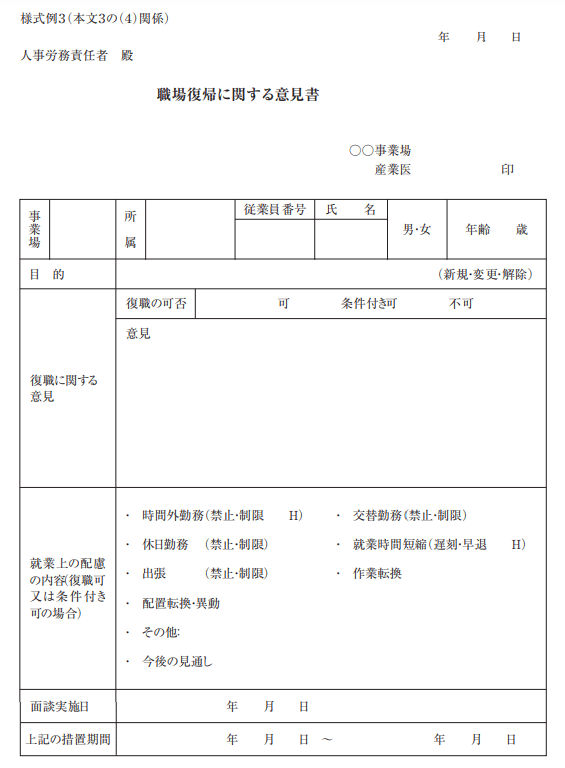

(4) 最終的な職場復帰決定

(5) 復職後のフォローアップ

定期的なフォローアップ

再燃・再発・新しい問題発生の確認

勤務状況と業務遂行能力評価 (労働者と管理監督者双方)

支援プラン実施状況の確認

治療状況の確認

復職プラン評価と見直し

職場環境など改善につき人事労務などと協議

管理監督者・同僚への配慮 (負担がかかりすぎないように)

注意事項

主治医との連携

事前に労働者に説明と同意を得る

主治医には職場復帰支援の職場の制度、労働者の業務など情報提供する

主治医に情報提供依頼する場合の費用負担は主治医と取り決める

試し出勤制度

処遇や災害発生時の対応を労使間の協議の上ルールを作成しておく

作業内容が業務にあたるばあいは労働基準法の適用や労災保険給付がなされる場合があるため、賃金につき合理的処遇を行うべき

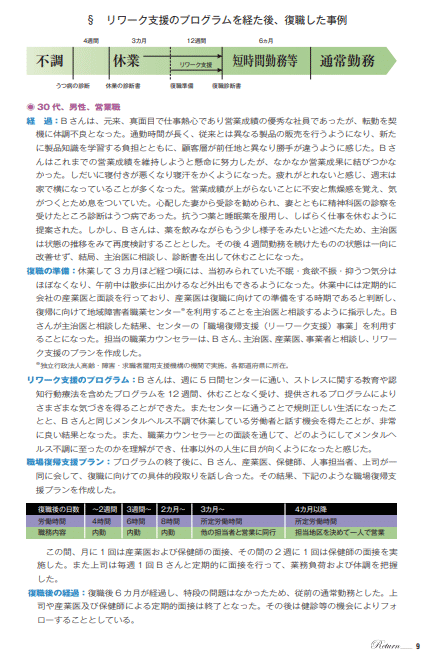

復職事例

試し出勤機関のとりくみが指揮命令権に基づいたり業務である場合は労働基準法に基づく賃金の支払いが適用される (休職中であっても)

上事例の場合は、試し出勤期間中は業務を一切しないようにして慣らし期間としている

この間にメール作成や返信など業務を遂行すれば賃金支払い対象となる

すなわち、実は、管理監督者の指揮管理のもとに何らかの業務上の処理を行いながら、休職期間中の試し出勤だからと説明されているものはすべて労働基準法違反となる (休職期間中の試し出勤の遂行能力を踏まえて正式な復職可否を判断するがその期間中の賃金を支払っていないケースは散見される)

リワークの費用は原則として事業場負担となる

この点も休職前の人事からの説明がなされるべき

以上、簡潔には、休職の依頼がなされた場合は、主治医の診断書を受け取った後で休職及び復職手続きをしっかり確認し、労働者が復職を希望した場合は主治医の診断書・意見書をもとに事業場内で情報収集をして復帰プランを定め、最終的に労働者に確認・調整するとともに主治医にプランを知らせて、試し出勤やリワークを経るなど独自のプランも含めて復職し、その後は定期的にフォローアップを行って定めたときにフォローを終了することになる

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?