【学ぼう‼刑法】入門編/総論17/有責性とその理論的根拠/責任要素と責任阻却事由

第1 はじめに

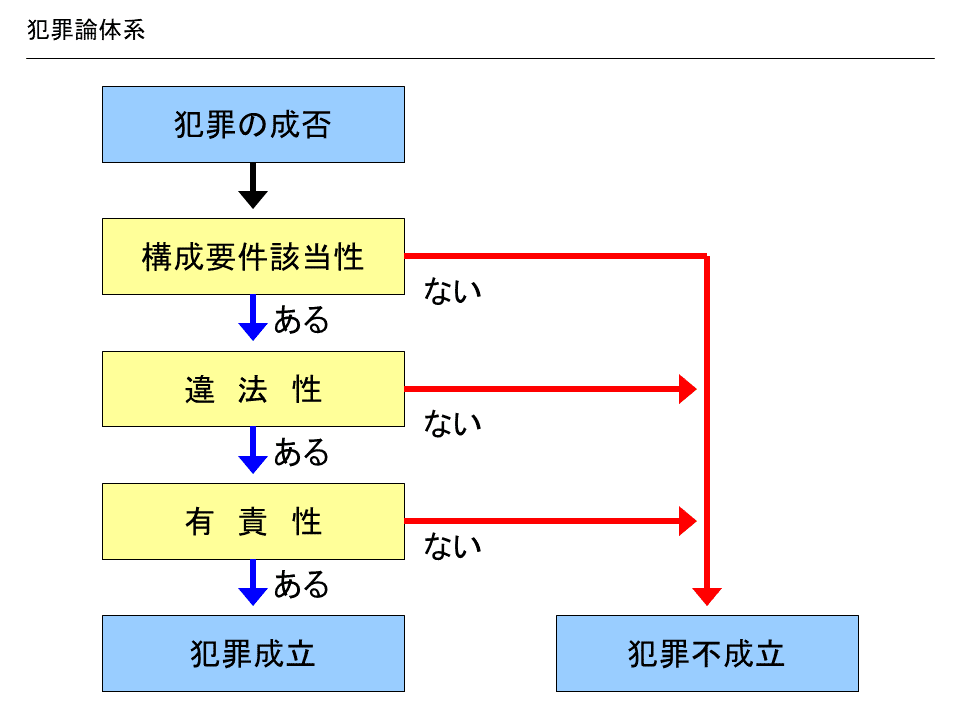

犯罪は、構成要件に該当する違法かつ有責な行為と定義されます。

そこで、犯罪の成否は、構成要件該当性、違法性、有責性の有無を順に判断することによって判断されます。

ここまでで、構成要件該当性と違法性について学びました。

そこで、ここから有責性について学びます。有責性は、行為者の行為について構成要件該当性、違法性の判断がなされ、いずれも「有り」とされた場合の3段階目の判断です。

犯罪の成否を判断するうえでの最後の関門であり、これが肯定され、通過すれば、犯罪が成立することになります。

第2 有責性の意義

1 行為責任

有責性とは、行為者に責任があることを意味します。

では、この場合の「責任」とは何でしょうか?

これは、違法行為をしたことに基づいて行為者を非難できるということを意味する、というのが、現在の支配的な考え方です。

このような意味での責任を「行為責任」といいます。

2 行為責任の根拠と要素

行為者が「その行為」について責任を負うのは、その行為が「行為者の行為」だからです。

そして、その行為を「行為者の行為」と言うことができるのは、その行為が「行為者に帰属している」という場合です。

「行為者の行為」と言う場合の「の」は、所有格であり、「行為者が行為を所有していること」、逆に言えば「行為が行為者に帰属していること」を意味していると言えます。

では、その行為が行為者に帰属している、とは一体どのような場合でしょうか?

これは、その行為を行為者が支配していた場合と言うことができます。

では、行為者がその行為を支配していたということができるのは、どのような場合でしょうか? つまり、どのような条件が揃ったときに、その行為は、その行為者に支配されていたと評価できるのでしょうか?

この問いは、結局のところ、行為者がその行為について責任を負うことを基礎づける要素、つまり「責任の要素」は何かを問うものです。

3 意思による支配

そこで、私たちが日頃、どのようにして生活を送っているかを考えてみましょう。

例えば、ボールを投げて花瓶を壊そうと思い、狙いを定め、自分の腕を使ってボールを投げ……

予期したとおりに、ボールを花瓶にぶつけ、花瓶を破壊する、ということをしたとします。

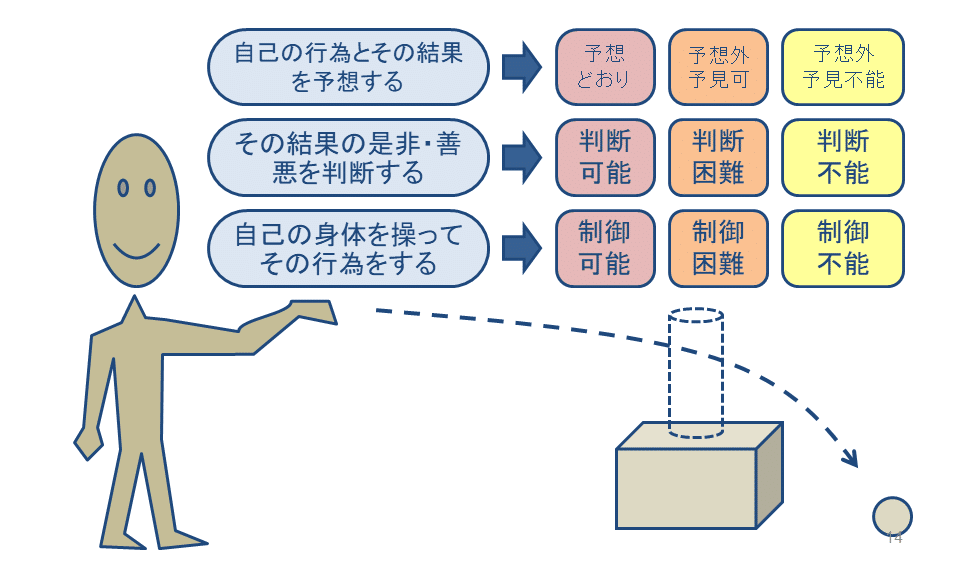

その時、人は

自己の行為とその結果を予想し

その結果の是非・善悪を考えたうえで

自己の身体を制御する

という内心の過程を経て行為をし、外界の変化を実現します。

そして多くの場合、この目論みは成功するでしょう。

つまり、自己が予想したとおりの結果が実現され、その結果の是非・善悪についての自己の判断も、これを現出させた自己の身体の制御も、すべて思い通りであった、という場合がほとんどでしょう。

つまり、上の絵ではピンク色で表示されている場合です。

結果は予想どおり

是非・善悪は判断どおり

身体は制御したとおり

この3つがすべて揃っているという場合がこれに当たります。

そしてこのような場合こそ、最も典型的に、行為者が自己の自由意思により行為を支配していたと評価することができる場合である、と言うことができます。

4 適法行為の期待

ところで、この場合、行為者がその行為によって実現された事態の変化が、もしも法にとって望ましいものではなかったという場合、法はこのような行為者に対してどのような態度をもって臨むことになるでしょうか?

法にとって望ましいものではなかったとは、端的に言えば、その事態の変化が「法益の侵害やその危険」を現出させた、という場合です。

この場合、法は、まず、行為者に対して、このような法益侵害やその危険を惹起するような「違法行為」には出ないことを期待し、これを要求するでしょう。端的に言えば、命令規範(禁止規範)の発動です。

ところが、それにもかかわらず、実際には、行為者の行為を原因として法益侵害やその危険という結果が発生してしまったとします。

この場合、法は、行為者を非難するでしょうか、また、行為者がどのような状態であったならば、非難することが可能でしょうか?

法は人に対して不可能を強いることはしない、と言われます。

そこで、事実として行為者の行為によって法益侵害等の結果が発生したとしても、そのような行為をしないことを行為者に要求することができなかったという場合であれば、法はそれを行為者に求めません。

それは、どのような場合かと言えば、差し当たり、3つの場合を考えることができます。

行為者にとって予想外の結果が発生してしまい、それが行為者にとって予見不可能であった場合

発生した結果が悪であるとの国家・社会による評価が、行為者には解らず、自己の行為の結果を正しく判断することが不可能であった場合

自己の身体を自己の意思によって制御することが不可能であった場合

この3つのうちの1つ以上にあたる場合には、行為者は、法による期待に応えることが不可能であったので、法は行為者を非難することはしないでしょう。これが、上の図の黄色で示された場合です。

しかし、その程度が「不可能」というほどではなく、「困難」という程度であれば、まだ法の期待に応える可能性は残されていたのですから、その期待を裏切ったことについて、法は行為者を非難するでしょう。

これが上の図では、真ん中のオレンジ色で示された場合です。ただ、この場合の行為に対する行為者の支配の程度は、完全な場合、つまりすべてがピンクの場合よりは劣るので、1つでもオレンジ色が混ざっている場合には、非難の程度は弱くなります。

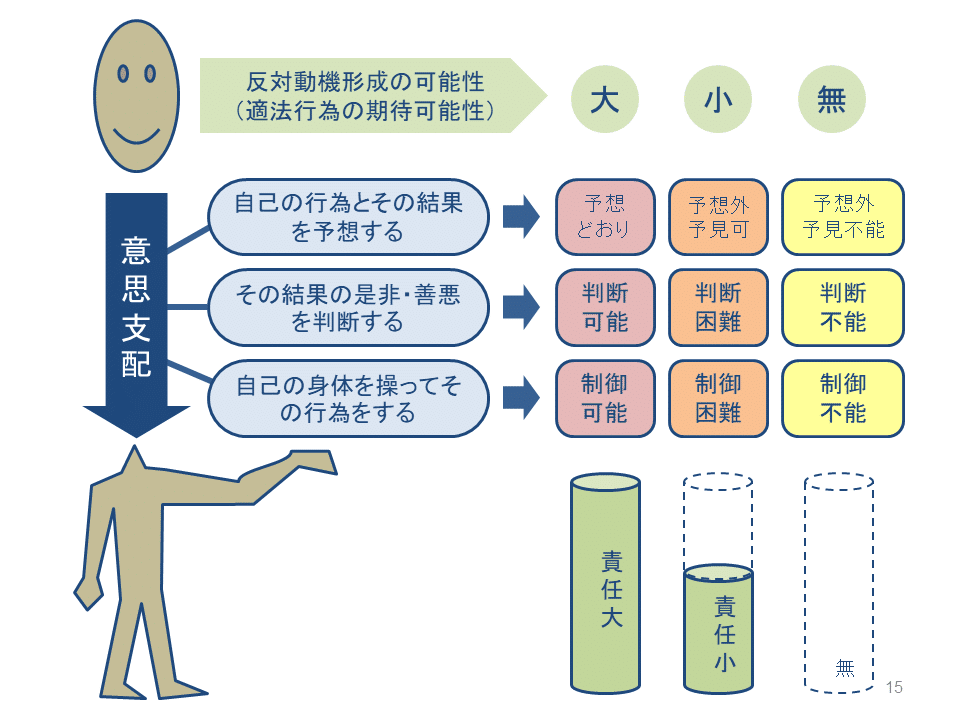

つまり、行為者の行為から法益侵害等が発生した場合に、そのことを理由に法が行為者を非難することができるか否かは、行為者が「違法な行為をせずに、適法な行為をせよ」という法の期待に応えることのできる精神状態にあったのかどうかによって決まるということです。

このことは「反対動機の形成可能性」や「適法行為の期待可能性」、また「他行為可能性」などと表現されます。

つまり、行為者にそのような可能性があったときには、法は、その期待を裏切った行為者を非難する、ということであり、これが「行為責任」「刑事責任」というものの内実です。

5 責任要素

そこで、上の図に示されている3つの要素、すなわち、

自己の行為とその結果を予見できる可能性

自己の行為の是非・善悪を判断できる可能性

自己の身体を操作し、行為を制御することができる可能性

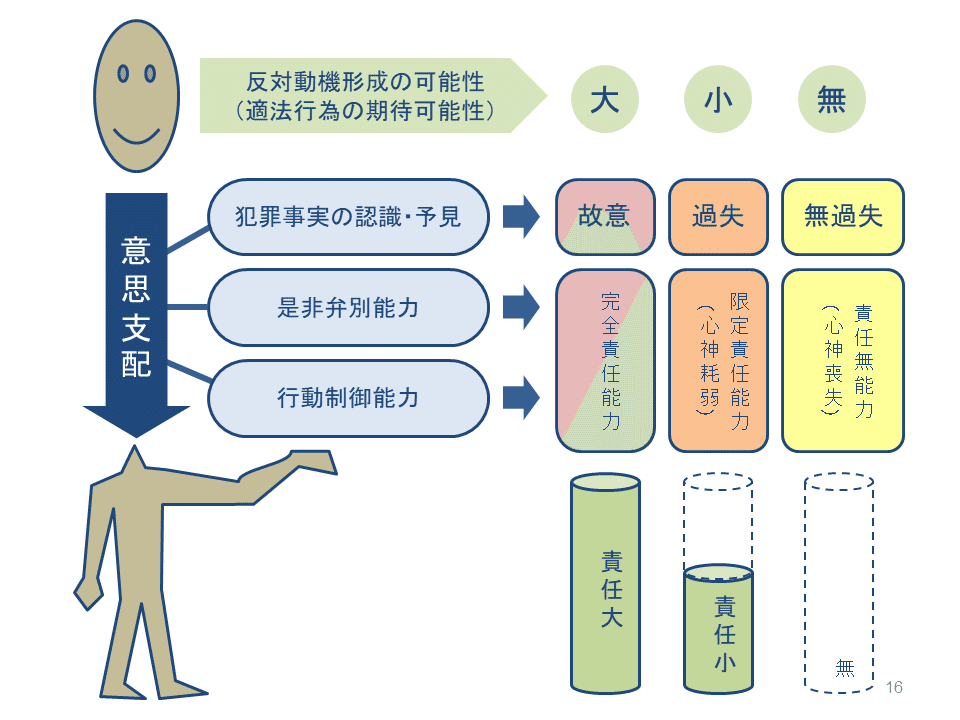

の3つは、少なくとも責任を基礎づける要素として必須のものとされます。そして、それぞれは、

犯罪事実の認識・予見とその可能性の問題(故意・過失の問題)

是非弁別能力の問題

行動制御能力の問題

として犯罪論体系上位置づけられます。2と3は、両者相俟って「責任能力」を基礎づけるものです。

第3 意思責任論と規範的責任論

1 意思責任論

そこで、以上のように考えると、責任を基礎づける要素は、2つに集約されることになります。1つは責任能力、もう1つは故意・過失です。

この2つの要素があれば、少なくとも行為者は、状況による程度の差こそあれ「その自由意思によって行為を支配していた」と評価できるので、行為者に対して行為責任を問うことができます。

このような考え方を「意思責任論」と言います。

これは、以上の考察から導かれる素直な考え方だと言えます。そして、ほとんどの場合に、この考え方で不当な結果は導かれません。

しかし、本当にこの2つが揃えば、すべての場合に行為者に対する刑事責任を認めてよいのでしょうか?

2 ライネンフェンガー事件(暴れ馬事件)

このような疑問に基づき、その後、行為者にこの2つの要素が揃っている場合であっても、行為者に対して適法行為に出ることを要求することが酷であるという場合があるのではないか、と考えられるようになります。

このように考えられるようになるきっかけとなった事件があります。それがライネンフェンガー事件(暴れ馬事件)です。

この事例は、現在の日本の法制で言えば、業務上過失致傷罪に問われる事例と言えます。

この事例で、馭者は、馬の危険性を知りつつ、その馬を使い続けていました。いずれ事故を起こし、人を死傷させるかもしれないことは、当然に予見可能だったでしょう。その意味で、責任能力もあり、過失もあったと考えられます。ですから、意思責任論に従えば、馭者には当然に刑事責任が認められる事例です。

しかし、雇主からは、その馬を使い続けるように命じられ、これを断れば、「職とパン」を失う心配があった、という馭者の置かれていた行為状況からすれば、この馭者に対してその馬の使用を断るという「適法行為」に出ることは期待しがたいというべきでしょう。

そのため、この事例を通じて、責任能力と故意・過失があったとしても、行為者の置かれた行為状況に照らして、行為者に対して適法行為に出ることを期待できないという場合がある、ということが認識されるようになったワケです。

3 規範的責任論

この事件をきっかけに、①責任能力、②故意・過失に加えて、第3の責任要素として、③適法行為の期待可能性が求められるようになりました。

「適法行為の期待可能性」は、行為者の置かれた具体的状況下において、行為者に対し、違法行為に出ないで適法行為に出ることを期待できること、という要素です。

結局のところ、法が行為者に対して適法行為に出ることを期待することができる場合であったにもかかわらず、行為者が反対動機を形成せず、違法行為に出たことにより、行為者に対して責任非難を加えることができるのであり、責任についてこのように考える見解は、規範的責任論と呼ばれています。

こうして、規範的責任論によれば、責任の要素は、3つということになります。

第4 責任判断の方法

次に、責任段階での判断はどのようにして行われるべきか、ということについて、見解が分かれています。つまり、構成要件該当性判断のように行われるべきか、違法性判断のように行われるべきかということです。

構成要件該当性の判断のように行われるのでるとすれば、その責任の要素を逐一検討し、すべてが揃ったときに、有責性が肯定される、ということになります。

これに対して、違法性判断のように行われるとすれば、逆に、責任を阻却する事由(責任阻却事由)の有無を順に検討していって、1つでもある場合には有責性が否定される、ということになります。

学説上は、この点に関しては、どちらの見解もあります。

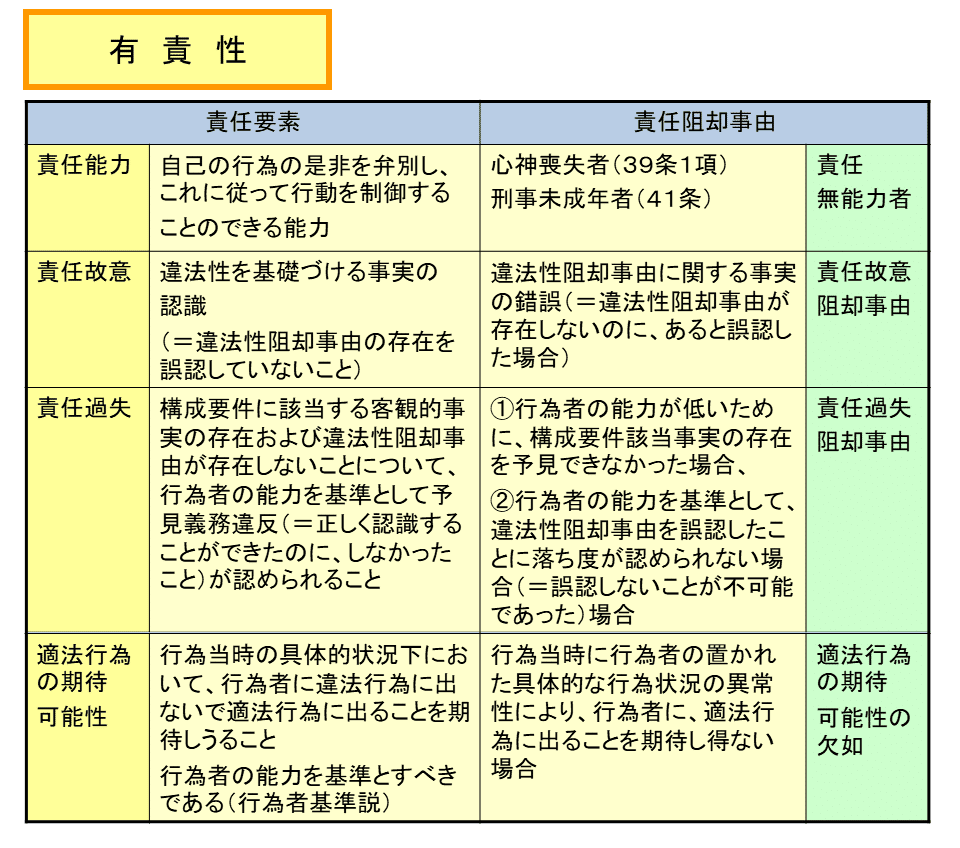

構成要件該当性判断と同様に行うのであれば、責任要素である、①責任能力はあるか、②故意または過失はあるか、③適法行為の期待可能性はあるか、が問われ、すべてが肯定されたときに、有責性が肯定されます。

これに対して、違法性判断と同様に「阻却事由」によって判断する場合には、責任阻却事由である、①責任無能力(心神喪失、刑事未成年)、②責任故意を阻却する事由および責任過失を阻却する事由、③適法行為の期待可能性の不存在(欠如)のいずれかに該当することによって、責任が阻却されると判断されることになります。

一覧表に整理すれば、次のとおりとなるでしょう。

さて、どちらがよいでしょうかね?

違法性判断の場合とは異なり、どちらの判断方法を用いるかに大きな違いはないのですが、強いて言えば、責任阻却事由で判断するほうが体系的に洗練されていると言えるでしょうか?

第5 責任判断の特徴

以上説明してきたとおり、刑法上の「責任」は、行為者が違法行為をしたことについての「行為責任」です。

そして、責任の根拠は、その違法行為が、行為者の行為であったこと、つまり、違法行為が行為者に帰属していたことに求められます。

そして、違法行為が行為者に帰属するのは、行為者が「その違法行為を支配していた」と見られる場合です。

この支配には、いわば100%から0%までの程度の差があり、100%の場合には違法行為をしたことについて100%の責任を負いますが、支配の程度が弱くなり、0%に近づけば近づくほど、違法行為をしたことについての責任の帰属する程度が小さくなります。

このように、有責性の判断は、違法行為が100%帰属する場合を上限としつつ、その帰属の程度が、様々な事情によって減弱するという判断です。

それゆえ、違法行為の大きさ、その帰属の程度が同じであるのに、責任判断の段階で、何らかの事情により、いきなり有責性が加重されるということはあり得ないものです。

このような関係を示したのが、下の図です。

犯罪は、行為者人格がその自由意思に基づいて行為を支配し、行為から因果の流れをたどって法益侵害の結果を発生させるものです。

そして、行為者人格に対して加えられる責任非難の大きさは、法益侵害の程度を上限とし、行為の法益侵害への因果性の程度(寄与度)によって絞られます。

さらに、行為者人格の行為への影響力の程度(支配の程度)によって、行為への違法評価はさらに絞られ、減弱されながら、最終的に行為者人格に帰属し、こうして、行為者人格に対して加えられる責任非難の程度が決まります。

もっとも、行為反価値論(倫理規範違反説)は、法益侵害の程度を超えて、倫理規範違反による違法の増加を認めます。極端な話、法益侵害などなくても、違法と評価される場合もあると言います。

また、一部の学説は、行為に対する違法評価が同じであっても、「禁圧の必要性が強い」などの事情があれば、違法とは無関係に、責任が増大することを認め、重く処罰することも可能だと主張します。

しかし、このようなことを認めてしまっては、そもそもの法益侵害の程度を超えていくらでも行為者を重く処罰することが可能となってしまいます。それでは、刑法理論の意味がありません。

このようなことは「目には目を、歯に歯を」という同害報復によって過酷な刑罰に枠をはめた古代のハンムラビ法典以前の状態へと戻ることを許すことになってしまいます。

ですからこれは、時計の針を逆転させる愚かな主張というべきでしょう。私にはそのように感じられます。

第6 おわりに

今回は、責任論の最も基本的な部分についてお話をしました。

次回は、責任能力とその周辺のことについてお話したいと思います。

特に、私が司法試験の受験時代に最も嫌いだった「原因において自由な行為」という有名な論点についても解説しますので、お楽しみに!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?