【学ぼう‼刑法】入門編/総論23/違法性阻却事由の錯誤/誤想防衛とその周辺/違法性の錯誤と違法性の意識

第1 はじめに

今回のテーマは「違法性に関する錯誤」です。

まず、この問題が、犯罪論体系上のどこに位置づけられるのか、という確認をしましょう。

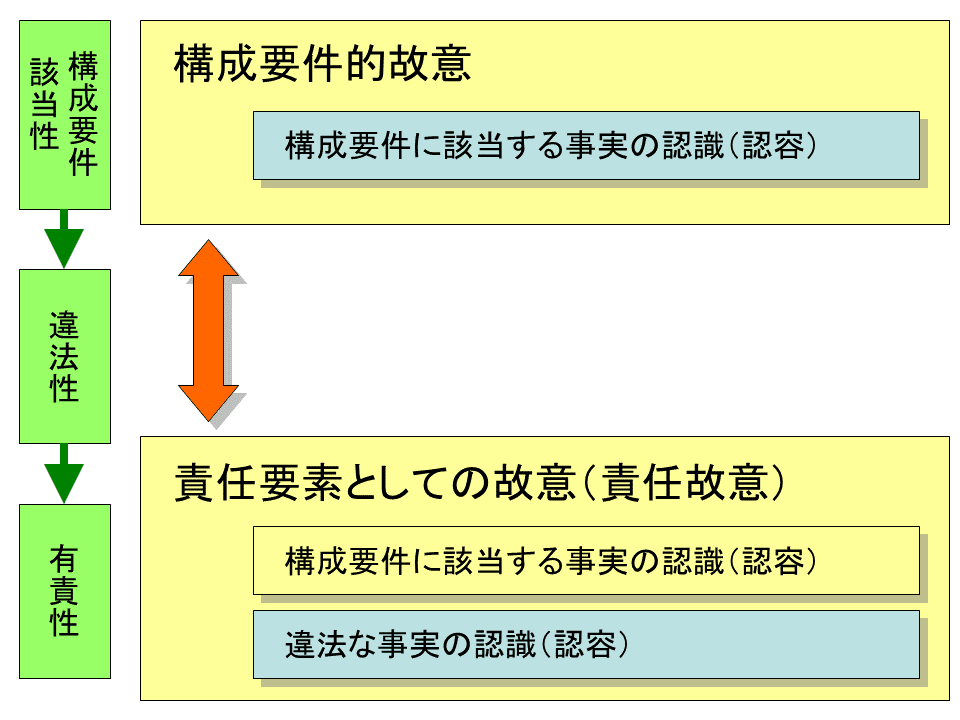

故意は、現在では、犯罪論体系上、構成要件段階と有責性の2箇所に位置づけられ、機能しています(故意の二重的機能)。

そして、構成要件段階にある故意は「構成要件的故意」と呼ばれ、有責性の段階にある故意は、単に「故意」または「責任故意」と呼ばれています。

構成要件的故意は、構成要件に該当する客観的事実を認識(認容)するというもので、この事実の認識を誤った場合が「構成要件的事実の錯誤」です。

ここでは、この錯誤があっても、構成要件的故意を認めることができるのか、この錯誤によって構成要件的故意が阻却されてしまうのか、ということが問題でした。

そして「構成要件的事実の錯誤」には、具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤とがありました。

ここまでが前回やったところです。

これに対して、「違法性に関する錯誤」は、責任故意の内容に関わる錯誤です。

ここでは、その錯誤の存在にもかかわらず、責任故意が認められるのか、それとも、その錯誤の存在によって、責任故意が阻却されてしまうのか、ということが問題となります。

これが今回扱うところです。

第2 違法性を基礎づける事実の錯誤

1 違法性阻却事由の不存在の認識

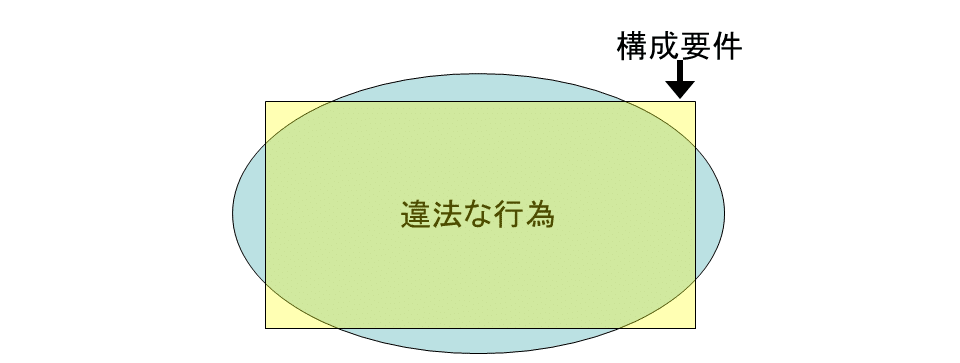

そもそもの「故意」は、構成要件に該当する違法な事実(を実現すること)の認識(認容)でした。これは、下の図で言えば、四角で示された「構成要件」と楕円で示された「実質的な違法」とが重なっている、ちょうど黄緑色で表示されている範囲を意味しています。

つまり、そもそもの「故意」はこの範囲内の事実を認識しているということを意味しています。

その認識対象のうち「構成要件該当事実」だけを取り出して構成されたのが構成要件的故意です。それは、四角の範囲内に入っているということの認識です。つまり、構成要件的故意が認められたということは、行為者は、少なくとも、自己の行為がこの四角の範囲内であるという事実を認識していたということになります。

そこで、これを前提に、さらに、行為者が黄緑色の範囲内の事実を認識していたということを確定するには、四隅にある黄色い部分に入っていないという認識をしていた、ということを確かめればよいワケです。

そして、この図の四隅の黄色い部分が何を表しているかというと、それは「違法性阻却事由」です。

そこで、自己の行為がこの四隅に入っていないという認識とは「違法性阻却事由が存在しないことの認識」ということになります。

これが、責任段階に残された故意(責任故意)の認識の内実です。

2 違法性阻却事由の錯誤

では、錯誤によって「違法性阻却事由が存在しないことの認識」が欠けるというのは、どのような場合でしょうか?

これは、自己の行為に「違法性阻却事由が存在すると誤認していた」という場合ということができます。

そこで、責任故意を阻却することになる事実の錯誤とは何か、と言えば、これは、この「違法性阻却事由が存在すると誤認した場合」ということになります。

これが「違法性を基礎づける事実の錯誤」の内実であり、別名「違法性阻却事由の錯誤」と呼ばれるものです。

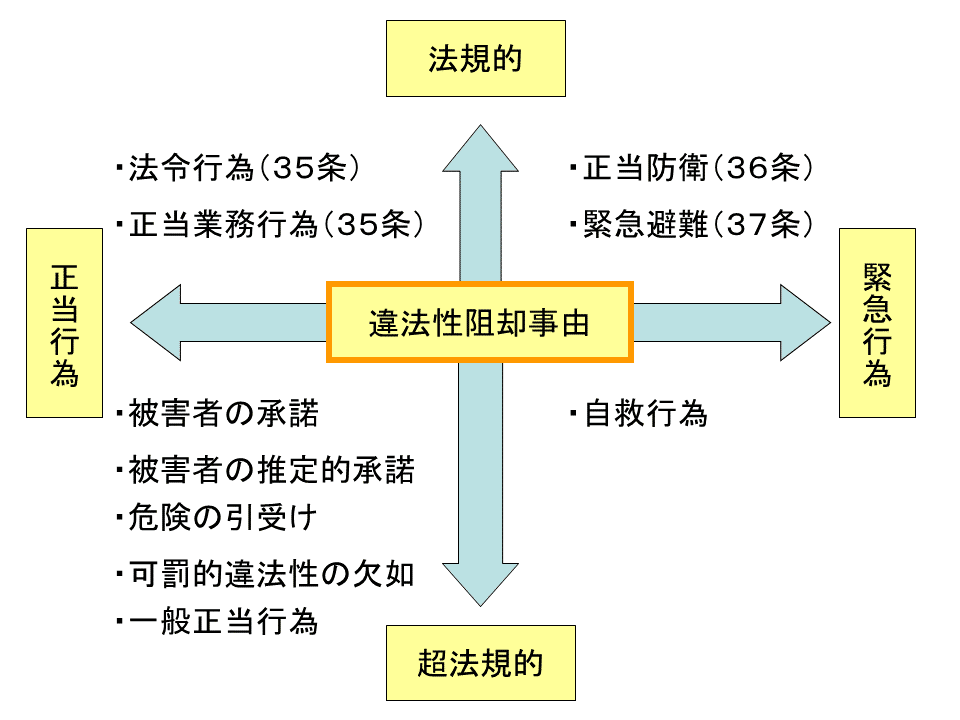

ところで、下の図にあるとおり、違法性阻却事由にはさまざまなものがあります。

このうちのどれの存在を誤認しても、違法性阻却事由の錯誤です。

そこで、どれを例にとって説明してもよいのですが、違法性阻却事由の錯誤の典型例としてよく引き合いに出されるのが「誤想防衛」です。

これは、客観的には正当防衛の要件を欠いているにもかかわらず、行為者はこれがあると誤想して行為をしたという場合です。

そこで、以下では、この誤想防衛を例にとりつつ、誤想防衛と隣接関係にある、過剰防衛や誤想過剰防衛についても解説することにしましょう。

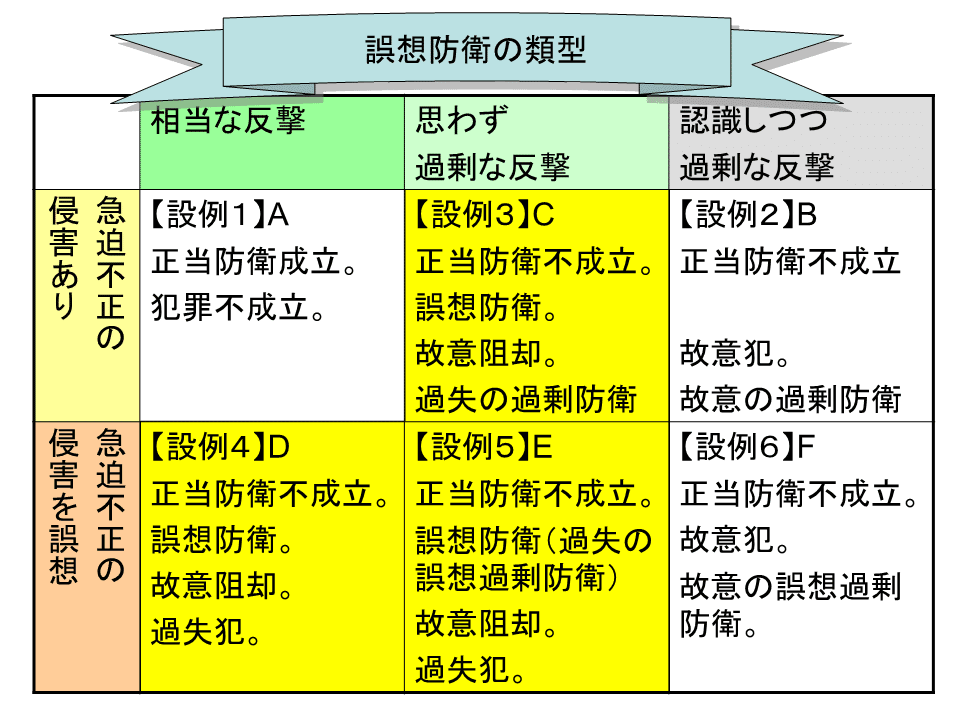

3 誤想防衛・過剰防衛・誤想過剰防衛

これから、少しずつ事実の異なった6つの事例を挙げて検討したいと思います。

(1)正当防衛

最初は、正当防衛の事案です。

この場合、AはXに対して棒を投げづけ、棒が顔面に当たりXは怪我をしているので、このAの行為は傷害罪(刑法204条)の構成要件に該当します。

この場合、Xが怪我をするということまでの予見がAにあったかは定かではありませんが、Aの行為は暴行(人の身体に直接向けられた有形力の行使)であり、Aにその認識があったことは間違いありません。そして、傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯でもあるので、仮にXが怪我をするということについて、Aにその予見がなかったとしても、Aの行為は傷害罪の構成要件に該当することになります。

こうして構成要件該当性があることがわかったので、次に、違法性について検討します。何か、違法性阻却事由があるかどうかです。

ここでは、正当防衛(刑法36条1項)の成否が検討の俎上に上るでしょう。正当防衛の条文と要件は次のとおりです。

ここでは、この成立要件を1つひとつ検討してゆきます。

まず「急迫不正の侵害」ですが、Xが突然、棒を持って殴りかかってきたので、これはあると言ってよいでしょう。そして、Aの行為はこれに対する「反撃行為」であり「防衛行為」です。「防衛行為の必要性」については、棒を投げなければXに殴られていたでしょうから、これはあると言ってよいでしょう。また「防衛行為の相当性」についても、棒に対して棒で応戦しているのですから、これもあると言ってよいでしょう。「防衛の意思」については、これが正当防衛の要件として必要とされるかは、学説に争いがありますが、仮に必要説に立ったとしても、この場合、これは認められるでしょう。

以上により、Aには正当防衛が成立し、違法性が阻却されるので、傷害罪は成立しない、ということになります。

(2)過剰防衛

次は、過剰防衛の事案です。過剰防衛は、刑法36条2項が規定しているもので「防衛の程度を超えた行為」です。それは、正当防衛の要件の1つである「防衛行為の相当性」を欠くことにより、正当防衛が成立しない、という場合です。

この場合、正当防衛は成立しないのですから、違法性が阻却されることはありません。特にその事案に責任阻却事由にあたる事実もなければ、そのまま犯罪が成立します。

しかし、刑法36条2項は、過剰防衛の効果として「情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる」と規定しています。

これは、量刑段階における任意的減免事由となる、ということを意味しています。情状によって、刑が減軽される場合もあるし、免除される場合もある、また、減軽も免除もされない場合もある、ということです。

なお、刑の減軽というのは、単に刑を軽くするという意味ではなく、そのやり方は条文に明記されています(刑法68条参照)。

では、このような知識を前提に、事案を見てみましょう。

この場合、Bは、Yに向けて手斧を投げつけています。手斧が当たれば、死ぬことも当然に予想されます。それくらい危険な行為といえます。

この事案で、B男がどこまでのことを意図・予期して手斧を投げたかは必ずしも明らかでありませんが、手斧であることを認識しつつ投げつけたのであれば、通常、人が死亡することの予見はあった場合が多いでしょう。

そうなると、Bの行為は、殺人罪(刑法199条)の構成要件に該当することとなりそうです。

仮に、Bにおいて、Yが死亡することについての予見(や認容)がなかったような場合であれば、Bには殺人の構成要件的故意はないので、Bの行為は傷害致死罪(刑法205条)の構成要件に該当するということになるでしょう。

本件では、とりあえず、殺人罪の構成要件的故意が認められるという前提で話を進めることにしましょう。

次に、違法性を検討します。違法性阻却事由として、正当防衛(刑法36条1項)の成否を検討する余地がありますが、この場合は、急迫不正の侵害、防衛行為(反撃行為)、防衛行為の必要性までは認めることができるとしても、防衛行為の相当性は認めることができないでしょう。

棒で殴りかかられた、という攻撃に対する反撃として、手斧を投げつけるという行為は、行きすぎている、つまり「程度を超えた行為」と評価され、相当性が否定されるのが通常でしょう。

そこで、この事案の場合、正当防衛は成立しないと考えられます。

あとは、有責性ですが、特に責任阻却事由もありませんので、B男にはYに対する殺人罪(刑法199条)が成立するということになります。

こうして、犯罪の成否という点では、殺人罪が成立するのですが、しかし、次の量刑の段階では、過剰防衛(刑法36条2項)に該当するため、その効果として、情状によっては、刑が減軽されたり、さらには免除されたりすることもある、ということになります。

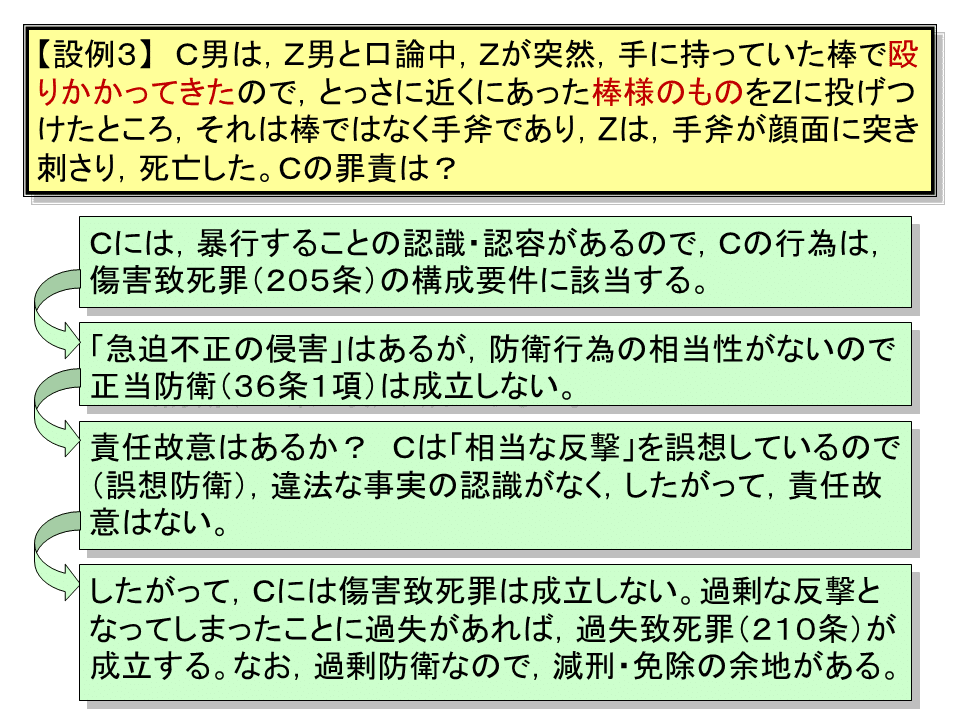

(3)誤想防衛-1

さて、ようやくここからが「違法性阻却事由の錯誤」の1つである「誤想防衛」の事案となります。

結論を先取りして言えば、誤想防衛には3つのタイプがあります。

急迫不正の侵害がないのに、あると誤想して反撃した場合

相当な反撃をするつもりで、思わず不相当な反撃をしてしまった場合

急迫不正の侵害がないのに、あると誤想し、かつ、誤想された急迫不正の侵害に対するものとしても不相当な反撃を、思わずしてしまった場合

この3つです。そして、ここで最初に紹介するのは「2」の場合です。

この事案のCは、客観的にはZに手斧を投げつけていますが、主観的には手斧を投げつけるのではなく、単なる「棒様のもの」を投げつけるつもりでした。

そこで、この場合のCには、Zを殺すつもりがあったとは考えられません。

客観的には、殺人罪の構成要件に該当するでしょうが、主観的に認められるのは、せいぜい傷害の構成要件的故意といったところでしょう。

そこで、この場合のCには、殺人罪の構成要件該当性を認めることはできず、傷害致死罪の構成要件該当性が認められるにとどまると解されます。

そのうえで、違法性阻却事由として正当防衛の成否について検討しますが、ここでも、急迫不正の侵害、防衛行為(反撃行為)、防衛行為の必要性は肯定されるでしょうが、防衛行為の相当性は否定されます。

Cが主観的には、いかに「棒様のもの」を投げるつもりであったとしても、実際に投げたのが、客観的には「手斧」であった以上、防衛行為の相当性は「手斧を投げた行為」として評価せざるを得ないからです。

そこで、正当防衛は成立しません。

最後に、有責性を検討します。ここで、初めて、Cは「棒様のもの」を投げようとしたにすぎず「手斧を投げる」というつもりではなかったのだ、ということが問題となります。

つまり、Cは、主観的には「正当防衛にあたる行為」のつもりで、つまり、「違法性阻却事由がある行為」のつもりでいたが、意図せず「正当防衛にあたらない行為」つまり、「違法性阻却事由のない行為」をしてしまったのだ、ということになります。

これは、自己の行為について「違法性阻却事由が存在するものと誤認していた」ということになります。つまり、違法性阻却事由の錯誤です。

そこで、責任故意は阻却され、故意犯や結果的加重犯は成立しません。

では、どうなるのか?

この場合、このような誤認をしたことについて、行為者に過失がなければ、何ら犯罪は成立しません。

しかし、このような誤認をしたことについて、行為者に過失がある場合において、かつ、そのような実現された客観的事実についての過失犯を処罰する規定がある場合には、その罪が成立するとされます。

本件の場合であれば「手斧」を単なる「棒様のもの」と誤認して投げたことについて、Cに過失がある場合(Cが手斧と知り得た場合)には、CにはZに対する過失致死罪(刑法210条)が成立する、といういことになります。

なお、この【設例3】の場合も、客観的には「防衛の程度を超えた行為」であり、【設例2】の場合と同じく、過剰防衛とも言えます。そこで、思わず過剰な防衛行為をしてしまったこの【設例3】の場合にも、刑法36条2項が適用され、量刑において任意的減免が可能である、という見解が、おそらく多数だと思います。

そして、確かに、客観的には、この場合、つまり「過失による過剰防衛」の場合も、条文の要件には該当しますので、適用しても悪くはないのかなとは思います。

ただ、過失致死罪の法定刑は、50万円以下の罰金ですよ。そして、下限は1万円です(刑法15条本文)。そうすると、果たして、誤想防衛(違法性阻却事由の錯誤)としてこのような過失犯にしかならない場合にまで、刑法36条2項を適用して何か意味があるのかな、という気は、正直するところです。

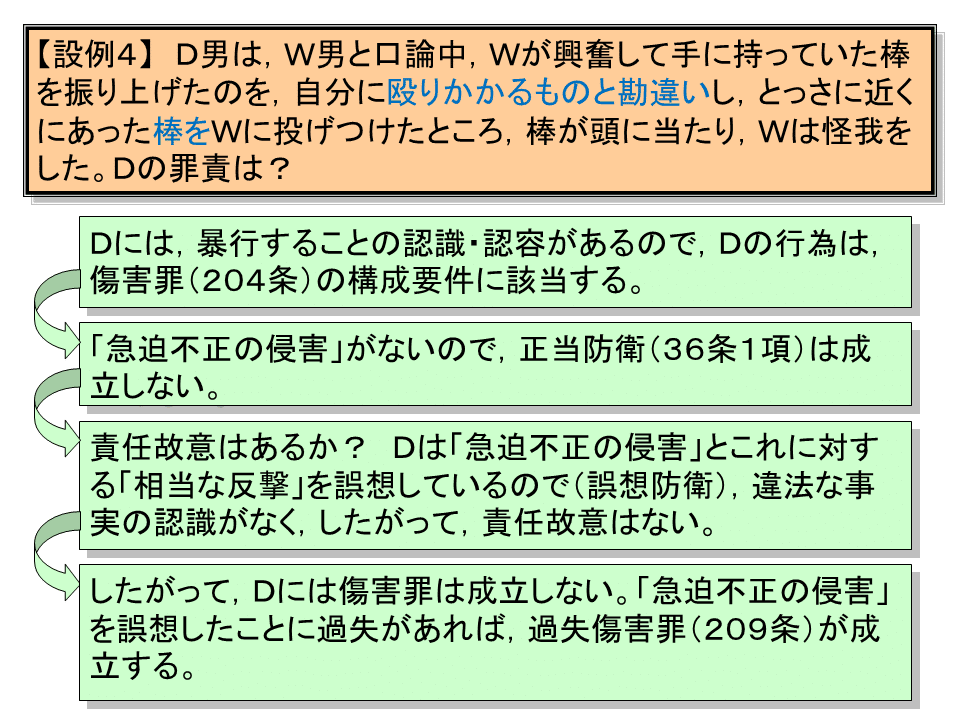

(4)誤想防衛-2

次の事例は、前述した誤想防衛の3類型では「1」に該当するもので、誤想防衛と言えば誰もが真っ先に思いつく「急迫不正の侵害」を誤想したタイプのものです。

この場合のDは、Wに対して棒を投げ付け、Wに怪我をさせていますから、Dの行為は傷害罪(刑法204条)の構成要件に該当すると言えます。Dに少なくとも暴行の構成要件的故意があることは、言うまでもないでしょう。

次に違法性阻却事由ですが、やはり正当防衛について検討の余地があります。しかし、この事例の場合、Wは単に「興奮して手に持っていた棒を振り上げた」にすぎず、Dに殴りかかろうとしたワケではありません。

そこで、正当防衛の要件のうちの「急迫不正の侵害」がそもそもありません。したがって、この場合、この時点で正当防衛は成立し得ないと判断されるのが普通です。

もっとも、行為反価値論(倫理規範違反説)を徹底する立場からは、この場合、一般人の立場に立っても急迫不正の侵害があるものと誤認したことが相当であれば、急迫不正の侵害があるものとして正当防衛が成立する、と理論構成をすることは可能です。ただ、実際には、このような立場は、倫理規範違反説(社会的相当性説)においても、一般的ではありません。

したがって、この【設例4】の場合、一般的には、客観的に「急迫不正の侵害」が存在しないことによって正当防衛は成立しない、とされます。

そこで、最後に有責性の検討ですが、ここに「違法性阻却事由の錯誤」が認められることになります。

すなわち、この【設例4】では、Dは、Wが自分に対して棒で殴りかかるものと誤信し、それに対するものとしては相当な反撃と認められる行為(棒を投げつけるという行為)をしています。そうすると、Dとしては、主観的には「正当防衛となる事実」を誤認しているわけですから、ここに「違法性阻却事由が存在するものと誤認した」という錯誤が認められます。

そこで、この場合も、責任段階での故意が阻却されます。

そして、この場合「急迫不正の侵害」が存在するものと誤信したことについて、Dに過失が認められるのであれば、過失傷害罪(刑法209条)が成立することとなります。

また、Dに過失すら認められない場合には、Dには犯罪は成立しない、ということになります。

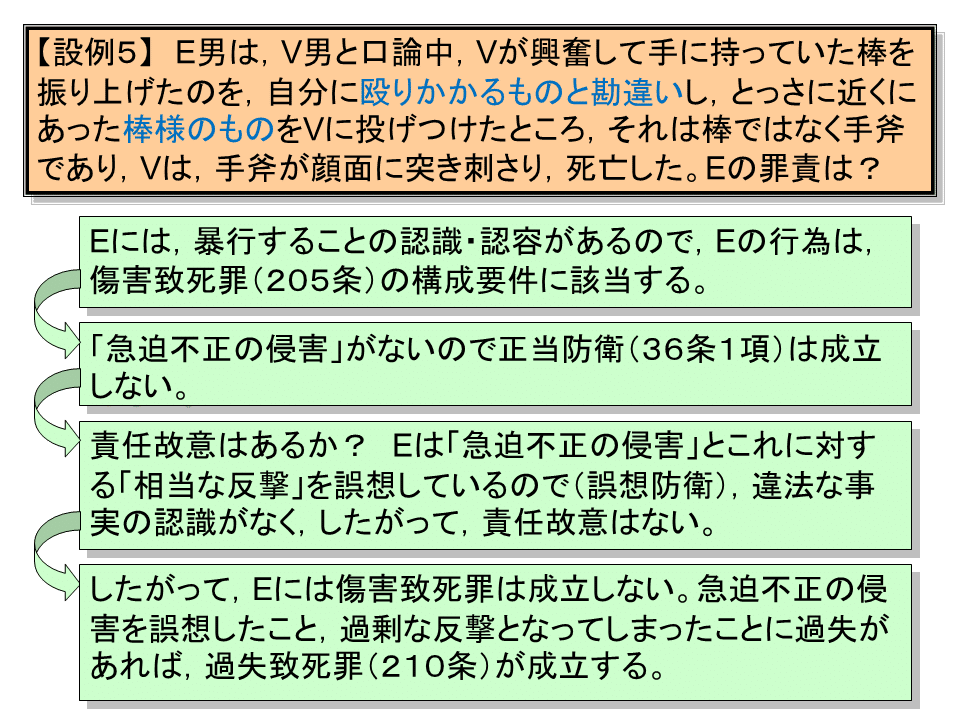

(5)誤想防衛-3

この【設例5】は、前述した誤想防衛の3類型では「3」のタイプのものです。これは「1」のタイプと「2」のタイプとが競合した錯誤の場合です。

この事例のEは、客観的には、手斧をVに投げつけ、これによってVを死亡させていますから、殺人罪にも該当するような行為をしています。しかし、Eは、主観的には、あくまで「棒様のもの」を投げようとしたにすぎませんから、EにはVが死亡することについての予見などあるはずがありません。Eに認められるのは、暴行の認識か、せいぜい傷害についての予見です。したがって、Eの行為は、殺人罪(199条)ではなく、せいぜい傷害致死罪(刑法205条)の構成要件該当性が認められるにとどまります。

次に、違法性阻却事由としての正当防衛(刑法36条1項)ですが、まずもって「急迫不正の侵害」が存在しないので、この時点で、正当防衛は認められません。つまり、違法性は阻却されません。

そこで、最後に有責性ですが、ここで、やはり「違法性阻却事由の錯誤」が問題となります。

この点、Eは、この事例において、急迫不正の侵害を誤想しつつ、かつ、仮にそのような急迫不正が存在したとしたら、これに対する反撃としては相当な範囲にとどまる行為をしています。つまり、全体としてEが誤想した事実は「正当防衛となる事実」です。そこで、これは「違法性阻却事由の存在を誤認」したものであり、責任故意を阻却します。そこで、故意犯や結果的加重犯は成立しませんので、傷害致死罪は成立しません。

Eに過失があれば、過失致死罪が成立します。この場合、急迫不正の侵害を誤認したことについて過失がある場合もあるでしょうし、急迫不正の侵害を誤認したことについては過失がない(急迫不正の侵害をあると誤認したことについてはやむを得ない)という場合でも、想定された侵害に対する反撃として相当な範囲を超えたことについて過失があれば、やはり過失犯は成立すると言えます。つまり、どちらの誤想について過失がある場合でも、過失犯が成立することになります。

この【設例5】の事例は「誤想防衛」の事例ですが、想定された侵害に対して、意図せず過剰な反撃をしてしまっている、点で「過失の誤想過剰防衛」と呼ばれることもあります。

そのうえで、学説においては、この場合は「過剰防衛」と類似することから、過剰防衛についての刑法36条2項を類推適用し、このような行為者について任意的減免の余地を認める、という見解が結構有力なように思われます。

しかし、これはダメです。これは「1」のタイプの誤想防衛【事例4】の処理と比較して不均衡を生じてしまうからです。

【事例4】は「急迫不正の侵害」を誤想しただけの誤想防衛ですが、この場合には「過剰」がないので、刑法36条2項が類推適用される余地はありません。ところが、「急迫不正の侵害」について誤想しただけでなく、想定される侵害に対する相当な反撃についてさえ思わず超えてしまった【事例5】の場合に、刑法36条2項が類推適用されるとすれば、誤想がさらに積み重なったほうが却って軽くなるという不合理を生じます。

ですから、【事例3】の「過失の過剰防衛」の場合に過剰防衛の規定(36条2項)を適用することについては、まあ、許容できますが、この【事例5】の場合、つまり「過失の誤想過剰防衛」の場合に過剰防衛の規定を類推適用するとしたら「逆転現象」を生じてしまうので妥当でないと私は思っています。

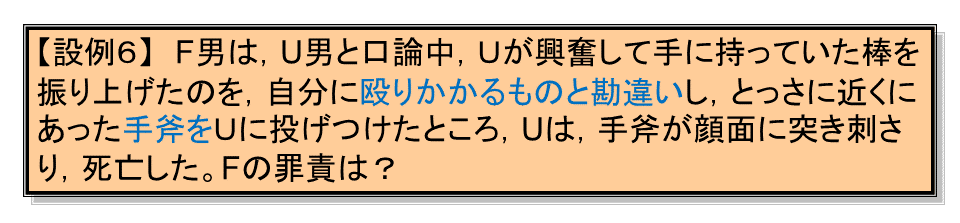

(6)誤想過剰防衛

最後は【設例5】との関係では「故意の誤想過剰防衛」と呼ばれている事案です。一般に「誤想過剰防衛」という場合には、この事例を指しています。

この事例のFは、手斧であると認識しつつ、これをUに向かって投げつけ、これによりUを死亡させていますから、この事実は殺人罪(刑法199条)の構成要件に該当するでしょう。Fには、自己の行為が人を死亡させる現実的危険のある行為であること、これによって未必的にでもUが死亡することを認識・予見していたものと考えられるので、Fには殺人罪の構成要件的故意もあるものと考えられます。

次に、違法性阻却事由としての正当防衛(刑法36条1項)ですが、この場合も、そもそも「急迫不正の侵害」がないので、正当防衛は成立しません。

そこで、有責性ですが、この場合に「違法性阻却事由の錯誤」はあるのでしょうか?

確かに、Fは「急迫不正の侵害」の存在を誤認しています。

しかし「急迫不正の侵害」の存在だけで、正当防衛が成立するワケではありません。正当防衛が成立するためには、その他の要件も充たす必要があります。正当防衛は、すべての要件が揃って初めて成立し、違法性を阻却するものだからです。

ところが、Fは「急迫不正の侵害」を誤想しているものの、同時に、自己の行為が、想定される侵害に対するものとしても防衛行為の程度を超える不相当なものであることを認識しています。

つまり、Fは、自己の行為が「防衛行為の相当性」を欠く反撃であること、その事実では正当防衛が成立しない事実であることを知っています。

言い方を変えれば、Fが誤想した事実は「正当防衛」ではなく「過剰防衛」の事実です。そして「過剰防衛」は、違法性阻却事由ではなく、単なる、刑の任意的減免事由にすぎません。したがって、これを誤想したところで、それは「違法性阻却事由の錯誤」とは言えません。

「違法性阻却事由の錯誤」とは、自己の行為が違法性阻却事由に該当するということを誤認したことを言います。つまり、自己の行為が、全体として違法性阻却事由となっていると誤認した場合です。自己の行為が、違法性阻却事由の成立要件の一部に該当すると誤認していても、それだけでは、違法性阻却事由を誤認したことにはなりません。

そのため、自己の行為が、誤想された「急迫不正の侵害」に対するものとしても、相当性の範囲を超え、そのことを行為者が認識している場合には「違法性阻却事由の錯誤」にはならず、責任故意は否定されません。

つまり【設例6】の場合のFには、殺人罪が成立することになります。

なお、この誤想過剰防衛の場合についても、過剰防衛の規定(刑法36条2項)を類推適用することができるか、ということが問題となります。

そもそもこの場合に、類推適用すべきか否かは「過剰防衛」における刑の任意的減免という効果が、どのような理由によるものかということに関係してきます。違法減少を理由とする場合には、類推適用を否定する方向に働き、責任減少を理由とする場合には、類推適用を許容する方向に働くでしょう。

もっとも、責任減少をその理由と解する場合でも、免除についてまでの類推適用を認めてしまうと、「急迫不正の侵害」を誤認したタイプの誤想防衛、つまり【設例4】の場合と比較して、やはり刑の不均衡が生じてしまうので、仮に類推適用をする場合でも「減軽の限度で」という調整をする必要があると考えられます。

(7)誤想防衛とその周辺のまとめ

ここまで見てきた【設例1】から【設例6】は、次のような要素の組み合わせによって出来ています。

ここに扱った事例を入れてみると次のとおりです。

【設例1】は「正当防衛」の事例です。

この場合は「違法性阻却事由」として、違法性が阻却されます。

【設例3】【設例4】【設例5】は「誤想防衛」の事例です。

この場合は「違法性阻却事由の錯誤」として、責任故意が阻却されます。

また、見方を変えると、

【設例3】と【設例2】は「過剰防衛」の事例という共通点があり、

【設例3】は「過失の過剰防衛」

【設例2】は「故意の過剰防衛」です。

さらに「急迫不正の侵害を誤想」したうえで

その誤想された侵害を基準としても過剰な反撃となっているのが

【設例5】と【設例6】で、

これらは「誤想過剰防衛」という共通点があります。

そのうえで

【設例5】は「過失の誤想過剰防衛」

【設例6】は「故意の誤想過剰防衛」と呼ばれます。

第3 違法性の錯誤

1 違法な事実の認識とは?

刑法38条1項が定める「故意」は「罪を犯す意思」であり、それは「構成要件に該当する違法な事実を実現する認識(認容)」でした。

この意味での「故意」は責任要素であり、そこから「構成要件に該当する事実の認識(認容)」である構成要件的故意が抽出され、構成要件段階へと「上京」しました。

その際「故郷」に残された内容が、単に「故意」あるいは「責任故意」と呼ばれるワケですが、これが、①「故意」から「構成要件的故意」をマイナスした残余の部分なのか、あるいは、②従来の「故意」がそのままの形で残っていると考えるのかは、論者がその犯罪論体系をどう構成するかという問題であって、これでなければならないということはないでしょう。

ただ、②のように考えるとしても、責任段階での「故意」の存否の判断は、構成要件段階において構成要件的故意において判断され、これが肯定されたことを前提としたものなので(そうでなければ、有責性判断まで到達しない)、そこでの判断の方法は、①のように「責任故意」を構成する場合と変わりません。

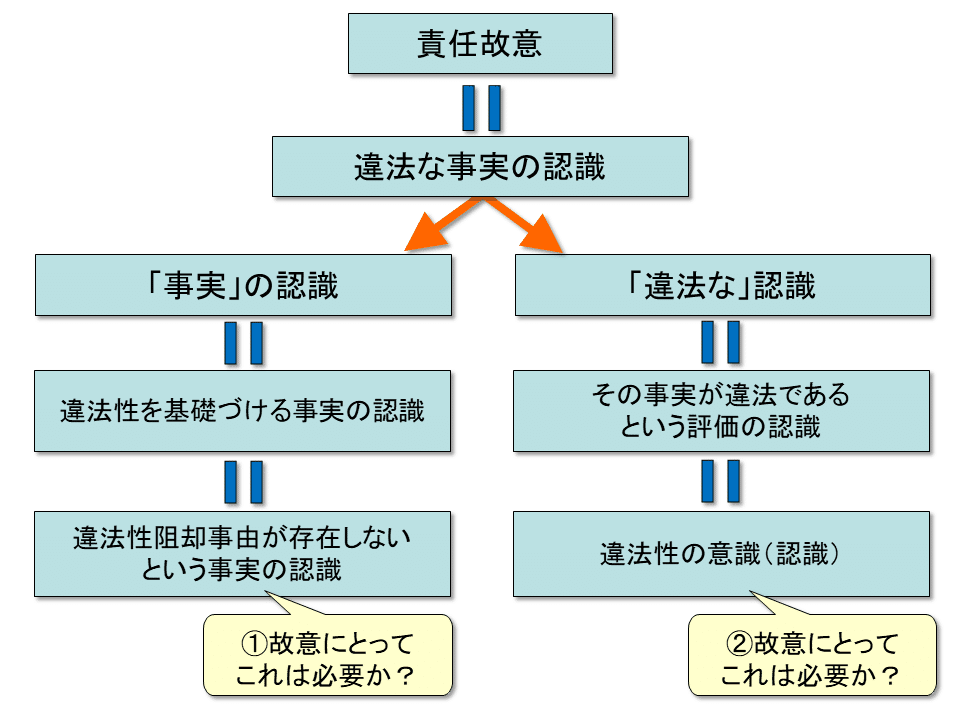

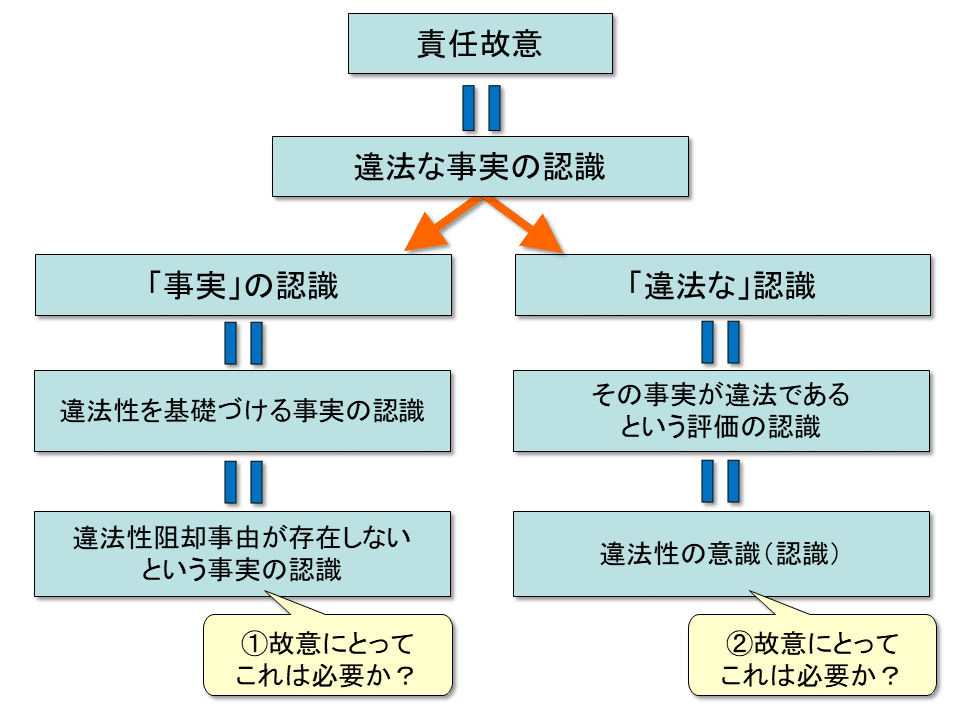

ただ、ここでは、一応「責任故意」を「構成要件に該当する違法な事実の認識」から「構成要件該当事実の認識」を除いた残余の「違法な事実の認識」と構成する①の考え方を前提に以下の検討を進めることにしましょう。

この考え方で行くと「責任故意」の内容は「違法な事実の認識」ということになります。

この「違法な事実」の認識は、さらに「事実」の認識と「違法な」認識とに分けることができます。

(1)事実の認識

前者は「事実の認識」とは言っても、これは単なる「事実」ではなく「違法な」という評価がされる基礎となる事実ですから、それは「違法性を基礎づける事実」ということができます。

つまり「違法性を基礎づける事実」を認識しているということが、責任故意における事実的側面です。

そして、この「違法性を基礎づける事実」とは、漠然と言えばいろいろありそうですが、ここでいう「違法性を基礎づける事実」は、構成要件該当事実以外のそれになりますから、これは「違法性阻却事由」に関する事実に限られます。

それとともに、違法性阻却事由自体は、その存在が違法性を否定する方向に働くものですから、違法性を「基礎づける」という意味では、ここにいう事実は、消極的事実、つまり「違法性阻却事由が存在しないという事実」ということになります。

そこで、責任故意の事実的側面である「事実」の認識は、違法性阻却事由が存在しないという事実の認識ということになります。

(2)違法な認識

他方「違法な認識」のほうは、自己の行為が、構成要件に該当し、違法性阻却事由が存在しない客観的事実であることを前提に、その事実が違法である、という評価を受けることを認識していたということを意味します。これは、責任故意の評価的側面と呼ぶことができます。

この自己の行為が違法であるとの評価の認識は、本来は「違法性の認識」と呼ぶべきものでしょうが、従来から「違法性の意識」という呼称が広く用いられ、その呼称が定着しています。そこで、ここでも、その呼称を用いることにします。

(3)事実的側面と評価的側面

以上の説明を図示したのが、下の図です。

このように「責任故意」の内容としては、このような事実的側面と評価的側面とを一応考えることができます。

ただ、理論構成する際に、この両側面を「責任故意」の内容として必ず含めなければならないか、というと、これは別の問題です。

事実的側面については、これが当然に必要とされるということを前提として、「第2」でも、違法性阻却事由の錯誤の問題を検討してきました。

実際、責任故意の事実的側面については、これを責任故意の内容と位置づけるのが、判例・通説の立場です。しかし、後にみるように、これを「故意」にとって必要ではない、と主張する説も存在します(厳格責任説)。

他方、評価的側面については、伝統的には、これも故意の内容であるとする説(厳格故意説)が有力でしたが、現在では、むしろ、これは故意の内容ではない、とする説のほうが広く支持を受けていると言えます。

つまり、上図に示しているとおり、「違法性阻却事由が存在しないという事実の認識」についても、「違法性の意識」についても、これが故意の内容として必要か、という問題が存在している(図中の①②)と言えます。

そして、これらを故意の内容として必要と考えるか否かによって、どのような錯誤によって責任故意が阻却されるのか、ということが変わってきます。

つまり、責任故意の内容として「違法性阻却事由が存在しないという事実の認識」を要求するときは、違法性阻却事由が存在するという事実を誤認した「違法性阻却事由の錯誤」によって、責任故意は阻却されることとなります。

これに対して、後に見る厳格責任説のように、違法性阻却事由が存在しないという事実の認識を不要と考えれば、違法性阻却事由の錯誤によっては責任故意は阻却されない、ということになります。

また、責任故意の内容として「違法性の意識」が必要であると考えれば(厳格故意説)、自己の行為は違法でないと誤認した「違法性の錯誤」によって、責任故意が阻却されることとなりますし、これを不要と考えれば「違法性の錯誤」は責任故意の成否に影響を与えない、ということになります。

そして、責任故意の内容として、この事実的側面と評価的側面の双方を必要とするか、どちらか一方を不要とするか、また、双方を不要とするのか、さらには、これらの一方または双方を不要とした場合にその他の責任要素を構想するのか、をめぐって、これまで次のような説が主張されてきました。

厳格故意説

違法性の意識不要説

制限故意説

制限責任説

厳格責任説

そこで、以下では、これらの説について順に解説することにしましょう。

2 厳格故意説

(1)厳格故意説の内容

厳格故意説は、責任故意の内容として、①違法性阻却事由が存在しないことの認識とともに、②違法性の意識をも必要とする、とする見解です。

伝統的な見解と言えますが、現在では少数説でしょう。

この見解に立った場合には「違法性阻却事由の錯誤」の場合だけでなく「違法性の錯誤」の場合でも、責任故意が阻却されることになります。

例えば、次の【設例7】のような場合です。

ヨーロッパ(EU諸国)や、アメリカの州によっては、すでに嗜好用の大麻も合法化されています。日本では、2023年12月に、新たに使用までが犯罪とされる改正がなされましたが、世界的な流れからすれば逆行していると言えます。

最近の日本は、外国からの観光客が増えていますが、もちろん、上陸の際に日本では大麻が禁止されているということは知らされるでしょう。ですから、【設例7】のような事例は、実際には想定しにくいと思いますが、仮にこのような場合であったらどうか、ということです。

大麻については大麻取締法によって規制されています。もちろん、その規制に違反した場合の罰則も設けられています。所持等については以下のとおりです。

大麻取締法

第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。

3 前2項の未遂罪は、罰する。

そこで【設例7】において、Gは、大麻所持罪の構成要件を充足しており、かつ、特に違法性阻却事由もありません。

しかし、外国人観光客のGは「日本で大麻の所持が禁止されていること」を知りませんでした。そのため、譲り受けについてもそうですが、所持についても、自己の行為が違法な行為であるとは考えていません。これは「違法性の錯誤」であり、その結果、Gには「違法性の意識」がありません。

そこで「違法性の意識」を故意の要件とする厳格故意説によれば、責任故意が阻却され、故意犯は成立しません。また、大麻所持罪については、過失犯を処罰する規定はありませんので、厳格故意説によれば、Gは犯罪不成立となります。

(2)厳格故意説の論拠

以上のように、厳格故意説は「違法性の意識」を故意の要件とするワケですが、その理由はどこにあるのでしょうか?

故意犯が過失犯に比べて重く処罰されているのは、故意がある場合には、行為者は規範に直面し、これを乗り越えたという点があるからです。つまり、規範に直面したのだから、「これをしない」という反対動機を容易に形成することができたのに、これをせずに違法行為に出たという点に、重い責任非難が可能だと考えられるからです。

では「規範に直面した」とはどのような心理状態でしょうか?

これは、まさに「自分が悪いことをする」と知っている場合だと言えます。つまり「違法性の意識」がある場合です。悪い行為だと知っていたのにあえて悪い行為に出た、というところに、強い非難が可能になると考えられます。

私たち自身、子どものころ悪さをして大人から叱られる際「悪いことと知っていてやったのか?」と問われた経験があるのではないでしょうか?

その意味で、厳格故意説は、非常に素朴でシンプルな考え方から出来ていると言えます。

(3)厳格故意説に対する批判

こうして厳格故意説は、解りやすく単純な見解であることから、伝統的には通説だったわけですが、現在は少数説になっています。

では、厳格故意説のどこが悪かったんでしょうか?

厳格故意説に対しては、他説から次のような批判がなされています。

①確信犯の処罰ができなくなる

②行政犯の処罰が難しく、取締目的を達成できない

③刑法38条3項の文言に反する

順々に見ていくことにしまそう。

まず、①の「確信犯の処罰ができなくなる」とは、どういう意味でしょうか?

確信犯とは、世間で広く誤解されているのと異なり、行為者が「自分の行為は正しいのだ」と信じて実行しているような場合、典型的には政治犯などを意味します。

このような政治犯などの場合、自分の主義・主張が正しく、現在の政府や国家は間違っているのだ、と信じ切っているワケですから、このような、自分は悪くない、自分こそが正しい、と思っている「確信犯」の場合、違法性の意識が認められないので、「違法性の意識」を故意の要件とすると、確信犯を処罰することができなくなり、不都合が生ずる、と言うのです。

次に、②の「行政犯の処罰が難しく、取締目的を達成できない」というのは、どういう意味でしょうか?

行政犯(法定犯)とは、自然犯と対比される概念です。

自然犯は、犯罪のうち、その反社会性や実質的な違法性が社会規範からみて自明とされるものを言います。例えば、殺人罪や窃盗罪など、刑法典に犯罪として規定されているものは、ほぼ自然犯だと言えます。

これに対して、行政犯(法定犯)は、犯罪のうち、行政目的を実現するための間接強制の手段として刑罰が用いられている場合です。

そこで、行政犯の場合、行政法規が作られることによって、違法性の実質が備わるという面があります。そのため、行政法規が新たに制定されたり改正されたりして、これまで許容されていた行為が今後は「違法」になるのだ、ということは、行政法規の制定・改正を知らなければ、名宛人である一般人はこれを知り得ません。そのため「違法性の意識」を故意の要件とすると、行政法規の制定・改正を知らない一般人は故意を持ち得なくなるので、行政犯を処罰することが難しくなる、というのがこの批判です。

最後に、③の「刑法38条3項の文言に反する」とはどのような意味でしょうか?

刑法38条は次のように規定しています。

刑法

(故意)

第38条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。

3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

この③の批判をする人は、この刑法38条3項が「法律を知らなかった」としてもそのことによって「罪を犯す意思がなかった」とすることはできないと規定しているのは、「違法性の意識がなかった」としても「故意がなかった」とすることはできない、という意味であると解します。

つまり「法律を知らなかった」=「違法性の意識がなかった」と解釈したうえで、それでも故意は否定されない、と刑法38条3項が規定していると主張します。そして、そうである以上、厳格故意説の主張はこの条文に反する、というワケです。

このような批判が当を得たものかは、議論の余地があるでしょう。ここでは触れませんが、厳格故意説からの反論も、もちろんあります。

ただ、厳格故意説に対しては上記のような他説からの3つの批判があり、これが他の説が生まれるきっかけになっていることは間違いありません。

3 違法性の意識不要説

(1)不要説の内容

以上のような厳格故意説に対し、違法性の意識不要説は、その対極に位置する見解です。すなわち、この説は、責任故意の内容は「違法性阻却事由が存在しないことの認識」に限定され、「違法性の意識」は故意の要件として必要ない、と主張します。

この説は、古くから判例が採用している立場です。

この説によれば【設例7】のGには、問題無く、大麻所持罪が成立するということになります。

(2)不要説の論拠

この説は、刑法38条3項本文が「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定していることを最大の論拠としていると言ってよいでしょう。

不要説は、この条項を、違法性の錯誤が故意を阻却しないこと、つまり、故意の成立に違法性の意識が必要ないこと、を規定しているものと解しています。つまり、先ほどの厳格故意説に対する批判の③が、この説の最大の論拠と言えます。

(3)不要説に対する批判

ただ、この説の基礎には「国民は法律を知るべきである」あるいは「国民は法律を知っているものと見なされる」という権威主義的な考え方があると指摘され、その点が学説によって強く批判されています。

そこで、多くの学説は、この両極端な厳格故意説と不要説との間で展開されています。

なお、判例の方向性ですが、学説の批判を受けてか、最近の最高裁は、違法性の意識を欠いたことに相当な理由があるか否かを問題とする方向を示すようになっていると言われます。その意味では、次に見る制限故意説や制限責任説に近い結論を示すようになってきていると言えます。

4 制限故意説

(1)制限故意説の内容

制限故意説は「違法性の意識」は故意の要件ではないが、「違法性の意識の可能性」が故意の要件であるとする説です。

そこで、この説では、行為者に「違法性の意識」がないのみならず、それが避けられなかった、つまり「違法性の意識の可能性」もなかったという場合には、故意犯は成立しないとされます。

(2)制限故意説の論拠

制限故意説のよい点は、まず、この説によると比較的妥当な結論が得られるというところにあります。つまり、結論の具体的妥当性は、この説の大きな論拠です。

しかし、具体的に妥当な結論が得られるというだけでは、刑法理論の論拠としては弱いでしょう。なぜ故意の要件として「違法性の意識」ではなく「違法性の意識の可能性」で足りると考えられるのか、という点につき、理論的な説明がほしいところです。

そして、この点を理論的に基礎づけることを試みたのが、かの団藤重光大先生です。おおおッ!

そこで、ここは、団藤先生の基本書から引用することにしましょう。私なんぞがヘタにまとめるよりはずっとよいので。

ところで、道義的責任論をとるとすれば、はたして違法性の意識を故意の要件と考えることが必然的な結論なのであろうか。もし違法性の意識の有無・強弱が非難の大小を決定するものとすれば、犯行の反復によって違法性の意識が鈍磨・減弱した常習犯人に対しては、規範意識が強い抵抗力をもっている初犯者よりも、かえって軽い非難しか加えることができない。しかし、人格責任論からすれば、かような常習犯人は――常習的犯罪者の中には素質に由来する者も多く含まれているがこれは別論として――違法性の意識が鈍磨するにいたったことじたいに、人格形成についての非難を受けるべきである。当の行為における違法性の意識よりも、ここでは、むしろ行為の背後における人格形成責任に要点がある。したがって、当の行為については、規範を意識して違反しようという意思ではなく、人格態度の直接的な反規範性が、故意責任の本質をなす。けだし、規範によって禁じられた内容の事実つまり犯罪事実を表象している以上、行為者は規範についての問題(「人を殺してよいか」など)に直面する。これに正しい答えを与えて(「人を殺してはならない」とおもって)しかもこれに違反する場合と、誤った答えを与えて(「人を殺してもよい」とおもって)その結果、違反するばあいとのあいだには本質的な差異はない。犯罪事実を表象・認容して、しかもあえて行為に出る以上、そこには直接的な反規範的人格態度をみとめることができる。かようにして、わたしくは、違法性の意識は故意の要件ではないと考える。

ただ、違法性の意識を欠くばあいには、多く、なんらかの事情があるはずである。その事情のもとでは行為を違法でないと信じるのがまったく無理もないというばあいであれば、非難可能性はなくなるべきであり、責任は阻却されるというものといわなければならない。これは期待可能性の理論と共通の基礎に立つものである。わかりやすく表現すれば、違法性の意識は故意の要件ではないが、違法性の意識の可能性は故意の要件をなすといってもよいであろう。

人格的責任論というのは、行為者の背後に行為者人格を考え、これを基礎にして責任を論じようとするものです。

これは、行為責任論が、行為の時点で、行為者の人格が行為を支配していたということだけを取り出して、その行為をしたことについて行為者を法的に非難する際の基礎とするのに対して、人格責任論では、それまでの人生の中で行為者が自己の人格を形成してきた過程までも問題として、行為者に対する責任を考えるものと言えます。

そこで、ある犯罪事実を認識し、これを「違法」と知りつつ、その認識を乗り越えて犯罪行為に出たという場合も、もちろん非難の程度は大きいけれども、ある犯罪事実を認識したのに、これを「違法」とも思わず、何のためらいもなく犯罪行為に出たとしたら、これはこれで「たいがいなモンだ」と言うのが、人格責任論の主張です。

言い換えれば、この場合、そのような犯罪事実を認識しながら、違法だとも感じないような人生を歩んできたとしたら、それ自体が、人格態度において問題がある、というワケです。これが人格形成責任です。

そして、この人格形成責任という観点からすれば、違法性の意識がある場合も、違法性の意識がなくても、当然に違法性の意識を生じるような場面でこれを意識しなかった場合(過失がある場合)も、どちらも故意非難に値し、差異はない。これが団藤先生の主張です。

(3)制限故意説に対する批判

制限故意説は、厳格故意説と不要説(判例)との中間で、ちょうどいい具合の妥当な結論を導くことができることが評価され、かつては通説でした。

しかし、いろいろと他説からの批判もありました。

まず、理論的根拠とされる団藤先生の人格責任論自体、これが広い支持を受けたというワケではありませんでした。

また「故意」という概念の中に「可能性」という過失的な要素が入っていることも不自然だと指摘されていました。

実際、制限故意説において「違法性の意識の可能性」がないために故意犯が否定される場合、過失犯は成立し得るのか、という問題があります。

「違法性の意識の可能性」が故意の要件であれば、この場合、過失犯は成立しそうにも見えますが、実は、過失犯も成立しないとされます。つまり「違法性の意識の可能性」が欠ける場合は、故意犯も過失犯も成立しない、つまり、犯罪は成立しない、ということになります。

そうすると、制限故意説では「違法性の意識の可能性」は故意の要件とは言うものの、実際には「故意」にも「過失」にも必要とされる要件、共通の要件となります。

この点、厳格故意説ならば、スッキリしています。「違法性の意識」は故意の要件で、「違法性の意識の可能性」は過失の要件となります。このスッキリさに比べて、制限故意説の「違法性の意識の可能性」は、故意の要件でもあるし、過失の要件でもある、というのは、なんともスッキリしない感じが残ります。

かつては通説であった厳格故意説ですが、こういうところが批判されて、次に紹介する制限責任説に通説の座を奪われることとなります。

5 制限責任説

(1)制限責任説の内容

制限責任説は「違法性の意識」や「違法性の意識の可能性」を故意の要件とはせず、「違法性の意識の可能性」を故意・過失とは異なった別個の責任要素として要求するという見解です。

この説では、責任故意の内容は「違法性阻却事由が存在しない事実の認識」に尽きることになります(事実的側面のみ)。そこで「違法性阻却事由の錯誤」がなければ、責任故意は認められることになります。

ただ、そのうえで、故意・過失とは別個の責任要素として「違法性の意識の可能性」の有無が問われ、これが無いときには責任が阻却され、故意犯であれ、過失犯であれ、犯罪は成立しないとされます。

ですから、その働き方は「適法行為の期待可能性」と似ています。

ある意味「違法性の意識の可能性」がない場合は、結局、反対動機を形成できる余地がなく、違法行為に出ずに適法行為をする、という選択ができないワケですから、これも適法行為の期待可能性が欠如する場合の一種と言うことができるかもしれません。

(2)制限責任説の論拠

制限責任説は、まず、具体的に妥当な結論を導くことができます。具体的な事案に対してこの説を適用した場合の結論は、制限故意説の場合とまったく同様です。

そのうえで、理論構成としては、制限故意説よりも遥かに洗練されています。制限故意説が「違法性の意識の可能性」を故意犯・過失犯に共通のそれぞれの要件とするならば、むしろそれは、故意・過失の外に括り出し、別個の責任の要素としたほうが、理論構成として美しいことは間違いありません。エレガントです。

その意味で、制限責任説が、制限故意説から通説の地位を奪ったのは、ある意味、当然と言えるでしょう。

また、制限責任説は、刑法38条3項の解釈でも、不要説に引けを取りません。不要説は、刑法38条3項本文を「違法性の錯誤があっても、故意が否定されない」ということを規定したものだ解釈します。この解釈は、1つの素直な解釈だと言えますが、厳格故意説や制限故意説を採る場合は、この条文の解釈にはやや工夫が必要となります。

これに対して、制限責任説では、刑法38条3項について不要説とまったく同じ解釈を採用することとになります。制限責任説では「違法性の錯誤」があっても「故意」は否定されないからです。ただ「違法性の意識の可能性」がない場合には、犯罪が成立しない、とするだけです。

こうして見ると、制限責任説は、いいとこずくめ、という感じですね。もちろん、だからこそ通説なんでしょうけれども。

(3)制限責任説に対する批判

そして逆に、制限責任説に対する批判はいったい何だ、と考えるとなかなか難しいところです。

ただ、極めて本質的なことを言えば、制限責任説は、故意と過失の内容を事実的側面でのみ把握しますが、本当にこれで、故意責任が過失責任よりも重い法的非難に値するものであるという点を説明できているのか、ということがあります。つまり、故意犯の重い責任は、やはり「悪いと知りながら、あえて違法行為に出た」という点にその本質があるのではないか、この要素を除いて故意責任を語ることができるのか、という点です。

6 厳格責任説

(1)厳格責任説の内容

最後にご紹介するのが、厳格責任説です。この説は、ちょっと不思議な説です。下の図をご覧ください。

これは先ほども示した図で「責任故意」の内容を分解し、分析したものです。左が事実的側面、右が評価的側面であるとすでに説明しました。

そして、上の図では、その両方に「故意にとってこれは必要か?」と書かれています。

そして、厳格故意説は、この①および②の問いに対して、いずれも必要であると答える立場でした。つまり「責任故意」は、事実的側面と評価的側面の両方をもつことになります。

これに対して、厳格責任説は、この両方ともが要らない、と言います。

えッ?

と思いましたか? だって、事実的側面と評価的側面の両方がなくなったら、「責任故意」というもの自体がなくなってしまうではないか、と。

そのとおり!

実は、厳格責任説という説は、責任故意というものは無い、という説です。つまり、この説によれば「故意」というのは、すなわち「構成要件的故意」であって、責任段階には「故意」などというものは存在しない、ということになります。

そこで、この説からはどのような結論が導かれるかと言うと、違法性阻却事由の錯誤があっても、故意が阻却されません。そのため、誤想防衛の場合などでも、原則として、故意犯が成立することになります。

例えば、誤想防衛に関する【設例4】を見てみましょうか。

急迫不正の侵害を誤想し、この誤想された侵害に対するものとしては相当な反撃をした、という事例です。この場合は、傷害罪(刑法204条)の成否が問題となりますが「違法性阻却事由の錯誤」があるために、責任段階で故意が阻却され、誤想したことに過失があれば、過失傷害罪(刑法209条)が成立する、先ほどと説明しました。そして、これまで見てきた4つの説ではそうなります。

ところが、厳格責任説では違います。故意とは、構成要件的故意に尽きますから、責任段階で故意が阻却されて、過失犯となる、ということはありません。

この場合も、原則として故意犯(や結果的加重犯)である傷害罪がそのまま成立します。ただし、例外として、行為者に違法性の意識がなく、それが避けられなかった場合には、責任が阻却されて、犯罪が成立しないとされます。その意味で、制限責任説と同様に「違法性の意識の可能性」が、故意犯・過失犯に共通の責任要素とされます。

(2)厳格責任説の論拠

厳格責任説は、もともとはドイツで、目的的行為論という学説とともに主張された説です。ただ、わが国では、必ずしも目的的行為論を前提としない形でも主張されていました。厳格責任説は、わが国でも、一時期は、かなり有力に主張されていた見解だと思います。

この説では、故意犯と過失犯とが構成要件段階で截然と分けられ、違法段階まで故意犯だったものが、責任の段階で過失犯へと移行する、というような技巧的な処理がありませんので、その意味では、解りやすい説でもあります。

また「違法性の意識の可能性」を責任要素としていることで、多くの場合に妥当な結論を導くことができるということもあります。

厳格責任説と区別説

◆さらに、厳格責任説では、構成要件要素は故意(構成要件的故意)の認識対象になりますが、違法要素は故意の認識対象ではないということになりますので、構成要件要素のうち、故意の認識の対象としたくないものを、構成要件要素から外し、違法要素と構成することで、故意の認識対象から外す、という処理が可能となります。

◆そうすると、この事実については認識に誤り(事実の錯誤)があっても、故意は阻却されないことになります。これは、特に「規範的構成要件要素の錯誤」という論点に関連して、区別説とか二分説などと呼ばれる学説を採用することによって実現可能となります。

◆そのため、厳格責任説は、この区別説と併用して、かなり便利に使われていたといえます。ここでは「規範的構成要件要素の錯誤」については踏み込みませんが、興味のある人は調べてみるとよいと思います。

(3)厳格責任説に対する批判

さて、いずれにしても、このようないろいろな便利な点もあって、一時期、厳格責任説はかなり人気だったとも言えます。

しかし、厳格責任説では、誤想防衛など、違法性阻却事由の存在を誤認した場合にも、その誤想が避けることのできるものであった場合(つまり、過失がある場合)には故意犯が成立することとなってしまいます。

けれども、この場合、行為者が主観的に直面した事実は、違法性阻却事由が存在するという事実であり、この事実に直面しただけでは、行為者は反対動機を形成することができません。それにもかかわらず、この場合に、行為者に重い故意責任を負わせることはやはり不当でしょう。この点で、厳格責任説には、原理的に問題がある、という批判があります。

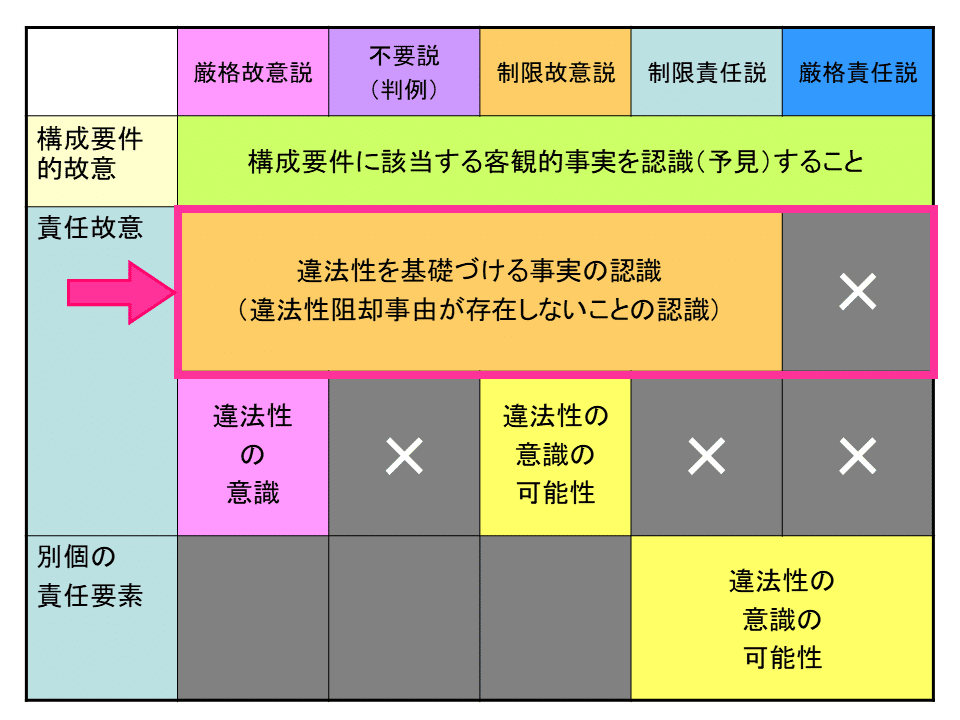

7 各説のちがい

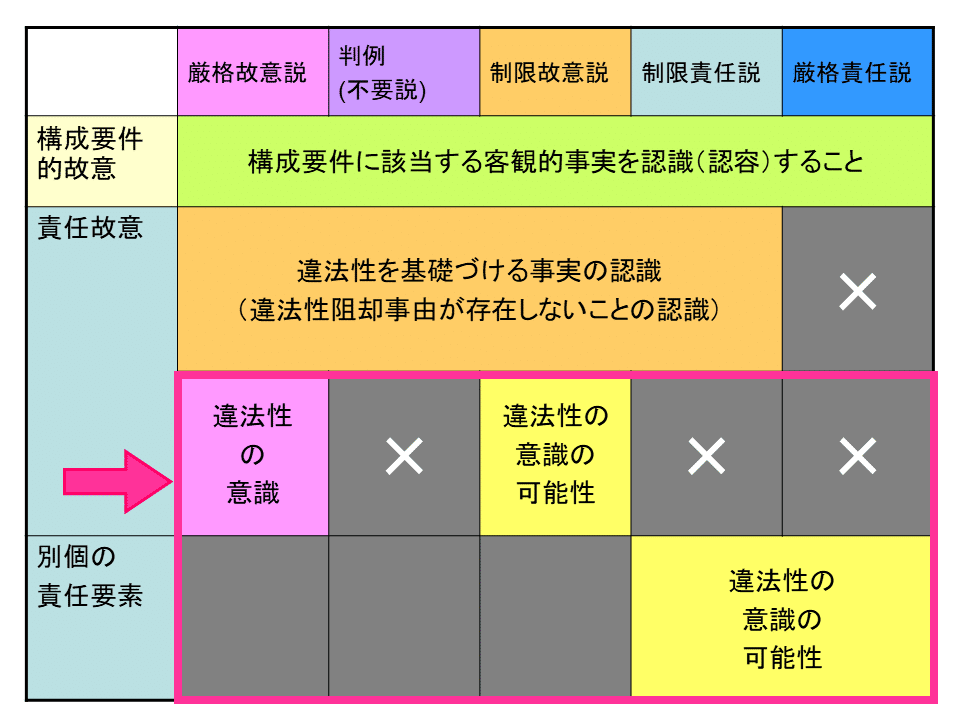

さて、ここまで説明してきた5つの説を一覧表にまとめたのが次の表です。

1つの説ごとに縦の列を構成しています。

次に、責任故意の事実的側面、すなわち「違法性を基礎づける事実の認識」=「違法性阻却事由が存在しないことの認識」の部分をピンク色の線で囲ったのが、下の表です。厳格責任説には、この要素がないので「×」となっています。

これに対して、それ以外の説では、これが責任故意の要素となっています。そこで「違法性阻却事由の錯誤」があると、責任故意が阻却される、ということになります。

次に「違法性の意識」や「違法性の意識の可能性」が、故意や責任の要素かという部分をピンクの線で囲ったのが、次の表です。これは「違法性の錯誤」が犯罪の成否にどう影響するのか、という点に関わります。

厳格故意説では「違法性の意識」が故意の要素となりますから、違法性の錯誤があると、責任故意が阻却されます。制限故意説では「違法性の意識の可能性」が故意の要素ですから、「違法性の錯誤」が避けられなかった場合は「違法性の意識の可能性なし」として、故意が阻却されます。

これに対し、制限責任説では「違法性の錯誤が避けられなかった場合」つまり「違法性の意識の可能性がなかった」場合には、責任が阻却されます。そして、この点は、厳格責任説の場合も同じです。

以上に対し、違法性の意識不要説では「違法性の錯誤」は、責任故意の成否にも、責任の成否にも影響しない、ということになります。

第4 おわりに

いやあ、長かったですね。ここまでお疲れ様!

ここまで読んできて、さて、どの説がよいですかと問われたら、おそらく多くの人が制限責任説と答えることでしょうね。

その気持ちは、私もよ~く理解します。私も、司法試験のときの答案は制限責任説で書いてましたから。

ただ、どの説が本当に正しい説だろうか、と問われたら、おそらくは厳格故意説なんだろうと思います。やはり、制限責任説には、不徹底なところがあるように思います。

ただ、制限責任説は、現在通説ですし、重要な説であることは間違いありませんから、この説はよく理解しておく必要があります。

今回で、錯誤論は一応終わりですが、錯誤論と共犯論は、司法試験の事例問題などでも頻出論点です。しかも、刑法の出題者の思考の傾向として、論点をちょっと増やして問題を少し難しくしてやろうと思ったら、錯誤と共犯を絡めるのは常套手段です。ですから、錯誤論と共犯論は、ぜひともよく理解しておくべきところと言えます。

次回からは共犯論に入ります。

なお、制限責任説の問題点や、規範的構成要件要素の錯誤について興味のある方は、次の記事も併せて読まれるとよいと思います。

でも、まあ、今回は、疲れましたよね(笑

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?