【学ぼう‼刑法】入門編/総論04/いろいろな犯罪の類型と構成要件要素

第1 はじめに

今回は、主として、前回までで学んだ知識のまとめです。

前回までで学んだ、犯罪や構成要件に関する知識を確認します。

また、結果犯の実行行為の公式が、殺人罪だけでなく、他の犯罪においても応用が可能であることも見てみます。

さらに、新しい問題としては、目的犯について学び、構成要件的故意と超過的内心傾向の違いや、未遂罪、予備罪の構成要件について学びます。

加えて、すでに少し触れた結果的加重犯の構成要件について、構成要件要素に分解して確認してみます。

第2 犯罪の定義と犯罪論体系

1 犯罪の定義

「犯罪とは何か?」「犯罪とはどう定義されているか?」と問われた場合、これに対する我が国での一般的な正解は「構成要件に該当する違法かつ有責な行為」というものでしょう。形式的犯罪概念と呼ばれています。

2 犯罪論の体系

この犯罪の定義に基づき、ある事案において犯罪の成否を検討する場合は、「構成要件該当性」「違法性」「有責性」の三段階で判断するとされています。これは三段階の犯罪論体系と呼ばれたりしています。

現在では、この三段階の体系が一般的ですが、かつてはこれとは異なる犯罪論体系も主張されていました。あるいは、現在でもこのような体系を主張する論者もいるかもしれません。

一番左が現在一般に取られている犯罪論体系ですが、考えようによっては、真ん中の四段階の体系こそ犯罪の定義に最も素直かもしれません。現在一般的に採られている左側の体系では、構成要件該当性の判断の際に「行為」についても検討することになります。

なお、一番右側の体系は、構成要件該当性と違法性を「不法」という概念でくくるところが特徴です。

現在一般的に採用されている三段階の犯罪論体系に従うと、犯罪の成否は「構成要件該当性」「違法性」「有責性」の三段階で判断されますが、違法性と有責性の判断では、実際には、これを基礎づける要素を1つひとつ検討するという方法ではなく、「構成要件該当性」の判断を前提として、例外的に「違法」や「有責」ではなくなる事由(違法性阻却事由、責任阻却事由)の有無を検討し、これらがない場合には、違法、有責が肯定されるという判断方法を採っています。

つまり、構成要件が、犯罪の違法・有責を積極的に基礎づける原則的な要素を提供しており、これに該当する事実が存在する場合には、原則的には、違法・有責と考えられるので、その後の「違法性」の判断、「有責性」の判断においては、例外的に違法や有責でなくなる消極的な事由だけが検討されれば足りると考えられるからです。

このような構成要件と違法性阻却事由、責任阻却事由の関係は、刑罰法規の構造の中に位置づけると、次のように描くことができます。

そこで、三段階の犯罪論体系に従って犯罪の成否を判断するにしても、実際には「違法性判断」は「違法性阻却事由」の有無の判断であり、「有責性判断」は「責任阻却事由」の有無を判断するものとなっています。

第3 結果犯と挙動犯の実行行為

1 結果犯と挙動犯

犯罪構成要件には、いろいろなものがありますが、その共通する特徴によっていくつかの種類に分けられます。

その分類の1つに結果犯と挙動犯があります。

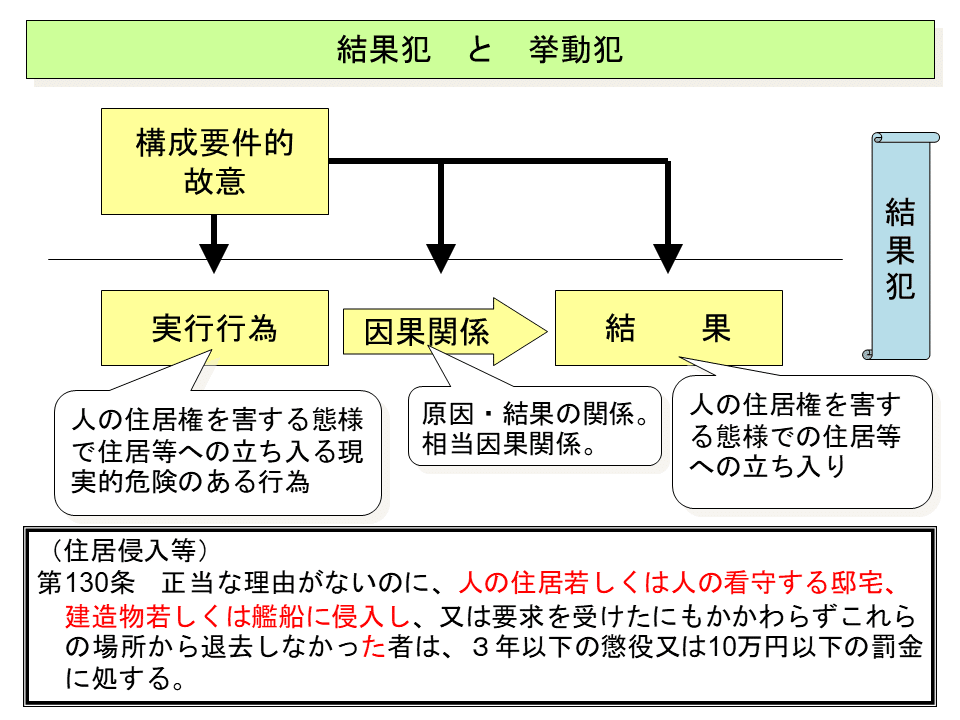

結果犯は、構成要件要素として結果(構成要件的結果)をもつ犯罪であり、挙動犯は、結果という構成要件要素を持たない犯罪です。

結果犯の場合は、結果が構成要件要素となると同時に、実行行為と結果とをつなぐ因果関係という構成要件要素も必要とされます。

そこで、結果犯の構成要件要素は、最も単純な形の場合でも次の4つとなります。

実行行為

結果

因果関係

構成要件的故意/過失

これに対し、挙動犯の構成要件要素は、最も少ない場合は次の2つです。

実行行為

構成要件的故意(/過失)

過失犯の挙動犯というものも、理論的には存在すると思いますが、過失犯は一般的には結果犯です。

結果犯の場合、構成要件要素が4つ、挙動犯の場合、構成要件要素が2つというのが最も簡素な形ですが、もちろん、これを中心としながら、その周辺にいろいろな構成要件要素(身分、行為状況、目的など)が付加されて構成要件が作られているという場合も少なくありません。

また、結果犯の場合、2以上の結果をもつ犯罪というものもあります。

2 結果犯の実行行為の特質

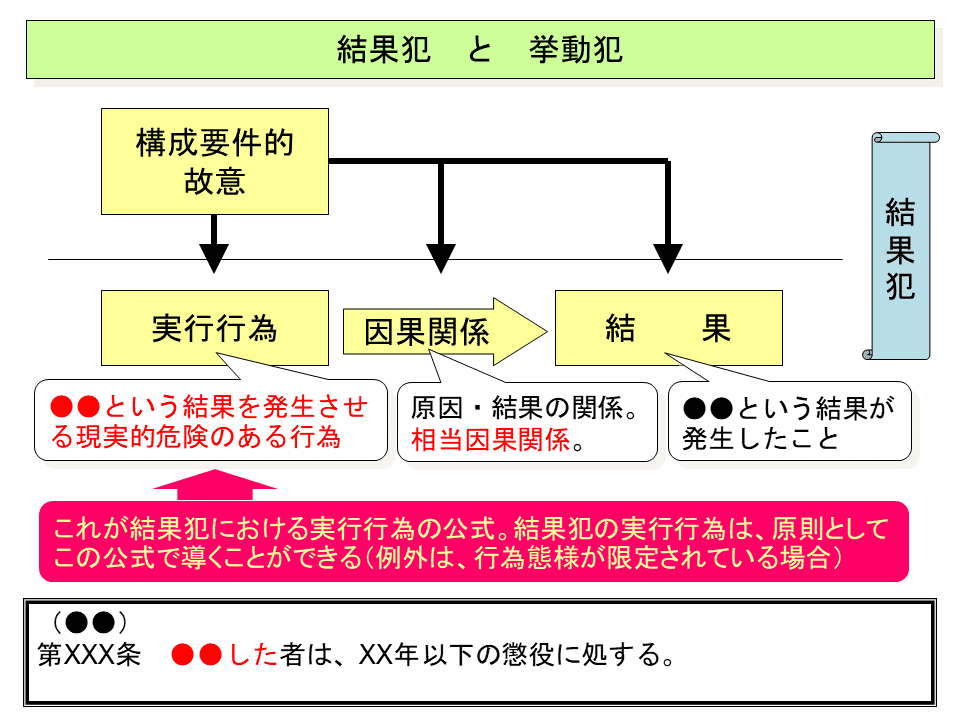

結果犯の実行行為には、共通する1つの特質があります。それは「構成要件的結果発生の現実的危険のある行為」であるということです。

結果犯の実行行為は、その行為を原因として、最終的に構成要件的結果を発生させる必要があります。

しかも、こうして発生した結果と実行行為との間には因果関係が認められる必要があります。つまり、その実行行為を原因として、その結果が発生したということです。そして、現在では、このような因果関係が認められるためには、その実行行為と結果との間に条件関係があることに加え、その行為から結果の発生することが経験則上相当であるということ(相当性)が必要であると考えられています。

そうすると、結果犯の実行行為は、構成要件的結果を発生させたうえで、この結果との間で相当性をもつ関係でなければならないので、その実行行為は、そのような結果を発生させるのにふさわしい行為、つまり、そのような結果を発生させる現実的な可能性をもつ行為でなければならないと考えられます。

なお、可能性については、その予想される結果が悪いものである場合は、特に「危険性」と表現されるのが一般ですので、結果犯の実行行為は「構成要件的結果を発生させる現実的危険のある行為」という特質をもたなければならないとされているのです。

なお、この特質は、必要条件であって、十分条件とは限りません。

結果犯の中にも、その実行行為について「暴行」や「脅迫」など、文言などによって行為態様が概念的に限定されている構成要件もあります。この場合は、もちろん、その概念的な特質をも備える必要があります。

3 殺人罪の構成要件要素

殺人罪(刑法199条)は、多くの人がイメージしやすい犯罪であるのと同時に、結果犯の最も簡素な形を実現している構成要件であるため、刑法総論の事例問題の題材としてよく使われます。

そこで、殺人罪の構成要件を題材として、上述のような、結果犯の構成要件の特質について見てみましょう。

端的に言うと「結果」さえ決まれば、(最も簡素な形の)結果犯の他の構成要件要素は自動的に決まります。

4 他の結果犯の構成要件への応用

殺人罪の構成要件を解明するにあたり、結果犯の実行行為の公式を使いましたが、この公式は、他の犯罪構成要件にも、もちろん応用可能です。

現住建造物等放火罪、住居侵入罪、逮捕監禁罪、建造物損壊罪について応用してしましょう。「結果」だけは、文言の解釈として特定する必要がありますが、「結果」さえ決まれば、全部決まります。

以上のとおり、結果犯で、かつ、実行行為の行為態様に概念的な限定がされていない構成要件の場合であれば、結果が決まれば、そこから他の構成要件要素を決定することができます。

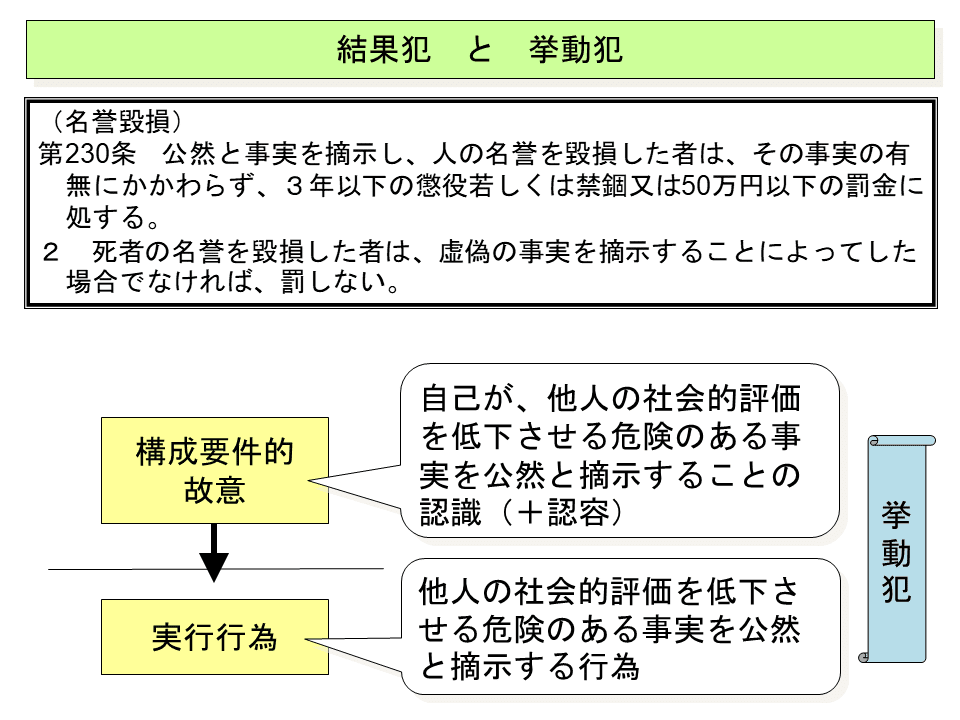

5 挙動犯の実行行為

次に挙動犯の実行行為について見てみましょう。

挙動犯の場合、結果がないので、結果との関連から実行行為を限定することができません。そこで、挙動犯の場合は、文言の概念や制度趣旨などを頼りとして、その実行行為の内容を導く以外ない、ということになります。

挙動犯である、暴行罪、脅迫罪、名誉毀損罪について見てみましょう。

名誉毀損罪の構成要件については「人の名誉の毀損」を構成要件的結果とする結果犯なのではないか、という印象をもつ人もいるかもしれません。これは、鋭い疑問です。

しかし、条文の文言的には確かにそのように読めるのですが、では実際に「公然と事実を摘示」した結果として、その人の社会的評価が低下したかどうかは、どうやって証明したらよいでしょうか?

これは証明不可能な事実と言ってよいでしょう。

そうだとすると、そのような証明不可能な事実を法が犯罪の成立要件としているというのも不合理です。

そこで、この場合は「他人の社会的評価を低下させる危険のある事実を公然と摘示する行為」があれば足り、特段の結果の発生を必要としない、と解釈されているのです。

第4 目的犯と未遂罪の構成要件

1 目的犯

目的犯と呼ばれる種類の犯罪があります。

構成要件要素には、主観的構成要件要素と客観的構成要件要素があり、主観的構成要件要素としては、多くの犯罪において「構成要件的故意」だけが要求されています。

ところが、目的犯という犯罪の場合は、主観的構成要件要素として「構成要件的故意」のほかに「目的」という主観的構成要件要素が要求されています。

抽象的にこう説明しただけではイメージが湧かないと思いますので、具体例を挙げてみましょう。

目的犯の例としては、通貨偽造罪(刑法148条1項)がこれに当たります(なお、2項後段も目的犯です)。

通貨偽造罪は、結果犯であり、その構成要件的結果は「通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造」したこと等です。これは、簡単に言えば、本物の通貨と見間違うようなニセ金を作り出した、ということです。

そして、結果犯の実行行為の公式からすれば、その実行行為は、このようなニセ金を作り出す現実的危険のある行為ということになります。

そして、主観的構成要件要素である「構成要件的故意」は、このような実行行為・結果・因果関係を認識・予見(+認容)するということを意味します。

ところが、もし通貨偽造罪の構成要件要素がこの4つだけだとすると、ちょっと面倒なことが起こります。次の事例のような場合です。

【事例】 保育園の保育士であるAは、園児たちが「リアルなお買い物ごっこがしたい」と言うので、この園児の要望に応えようと、パソコンとスキャナー、カラープリンターを使って、本物のお札(銀行券)とそっくりの精巧なニセ札を作って、園児たちと遊んだ。

もし、通貨偽造罪の構成要件要素が、実行行為、結果、因果関係、構成要件的故意の4つだけであったならば、Aの行為は同罪の構成要件に該当することになってしまいます。特に違法性阻却事由、責任阻却事由もなければ、Aには通貨偽造罪が成立することとなってしまいます。

しかし、これは行き過ぎでしょう。

そこで、刑法は、通貨偽造罪の主観的構成要件要素として、構成要件的故意に加えて「行使の目的」を要求しています。ここに「行使」とは、作り出したニセ金を真正な通貨として通用させる目的を言います。

つまり、法は、真正な通貨として使うつもりでニセ金を作った場合だけを、通貨偽造罪として処罰するために、この構成要件要素を加えているというわけです。

このような「目的」も、「構成要件的故意」と同様の主観的構成要件要素ですが、両者の違いはどこにあるのでしょうか?

「構成要件的故意」は、構成要件に該当する客観的事実(客観的構成要件要素にあたる具体的事実)を認識・予見することであり、それは、客観的に存在する事実が内心に反映されているものです。

これに対して「目的」は、客観的構成要件要素たる事実がすべて充たされた時点でも、まだ発生していない事実を行為者が内心で思い描いているというものです。

つまり、通貨偽造罪の客観的構成要件要素は、ニセ金が作り出された段階で「結果」が発生したものとして充足され、「行使」されること、つまり、実際にニセ金を真正な通貨として使うことを必要としません。むしろ、ニセ金を真正な通貨として使った場合には、偽造通貨行使罪(刑法148条2項前段)という別の犯罪が成立します。

そのうえで、法は、通貨偽造罪は、単にニセ金を作るというだけでなく、偽造後に、行使するということを目指してニセ金を偽造するのでなければ、その罪自体が成立しないように作っているのです。

2 超過的内心傾向

「目的」のような、客観的構成要件要素の範囲を超えた内容を対象とする主観的構成要件要素は「超過的内心傾向」とか「超過的内心要素」などと呼ばれます。

このような超過的内心傾向は、目的犯における「目的」のように、条文上明記されて要求されている場合もありますが、条文上は明記されていなくても、解釈上要求される場合もあります。

その代表例は、窃盗罪などの領得罪などに対して判例・通説が解釈上要求している「不法領得の意思」です。

この「不法領得の意思」をめぐる問題は、刑法各論の重要論点ですから、なぜ判例・通説が、明文に書かれていないこのような主観的要素を要求するのかという点をも含め、刑法各論を学ぶ際には、みっちり学ぶことになります。

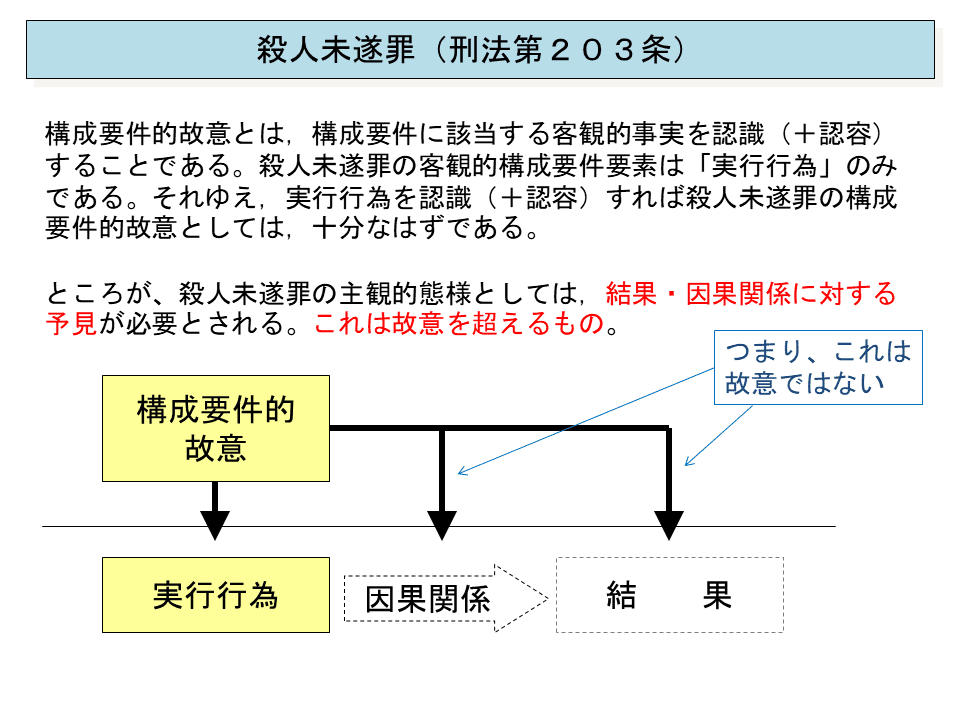

3 未遂罪の故意

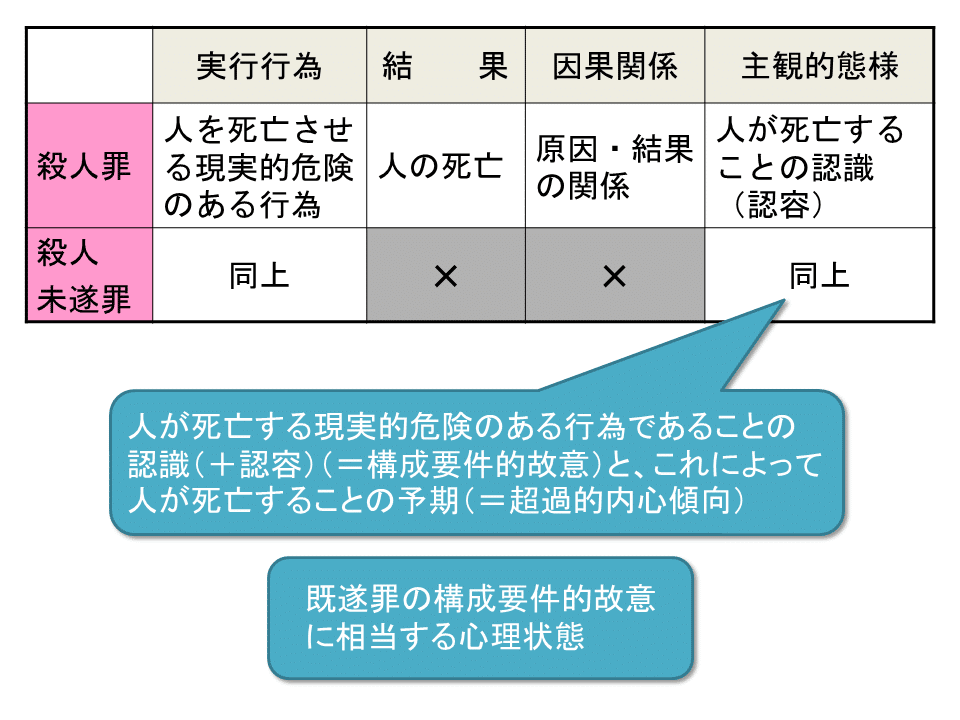

ところで、前回の終わりに、殺人未遂罪の構成要件について、次のような形をしていると説明しました。

その意味で、殺人罪の構成要件要素(実行行為、結果、因果関係、構成要件的故意)のうち、結果と因果関係を除いた「実行行為」と「構成要件的故意」だけで出来ているのが、殺人未遂罪の構成要件であると説明しました。

ただ、このうち「構成要件的故意」については、多くの教科書などでも、このように説明されてはいるものの、本当は、不正確なのだ、と意味深なことを言いつつ、前回は終わりにしました。

さて、いま「目的犯」に対して学び、「超過的内心傾向」という主観的構成要件要素についての知識を得たうえで、もう一度、この未遂罪の構成要件を見てください。

そうすると、未遂罪の「構成要件的故意」って、本当に構成要件的故意なのか? これは何か違うのではないか? と疑問が湧いてきませんか?

そうです!

構成要件的故意は、構成要件の客観面に該当する事実が主観面に反映したものなのです。そのため、客観的に存在しない事実については「構成要件的故意」というものはありません。

認識とは、現在までの事実について知っていることを意味し、予見とは、将来の事実について知っていることを意味します。

いずれも、事実がその内心どおりに客観的に存在していて、はじめて成り立つ概念です。結果が発生すると思ったけれども、発生しなかったという場合を「予見していた」とは言いません。これは「予想していた(のに発生しなかった)」とか「予期していた(のに発生しなかった)」と言います。つまり、予見は、予想していた事実が、その予想どおりに発生した場合に初めて使える言葉なのです。

そうすると、未遂罪の場合「実行行為」はあるものの、「結果」や「因果関係」は実際には存在しないのですから、これに対する「予見」というものは、あり得ないことになります。そして「予見」でないのであれば、それは故意ではありません。

そうすると、この上の図で「構成要件的故意」として表現されている行為者の内心の状態は、いったい何なのでしょうか?

まず「実行行為」に対する認識の部分は、客観的に存在するものが内心に反映しているので「構成要件的故意」です。

しかし「結果」や「因果関係」を予想したり、予期していた部分は、客観的事実が存在しないので「構成要件的故意」の一部ではなく、「超過的内心傾向」だということになります。

殺人未遂罪は、人を殺そうとして実行行為に出たけれども、人を殺すことができなかった場合などに成立する犯罪です。

ですから、最初から人を殺すつもりではなく、単に相手を脅かすつもりで相手方に向けてピストルを撃ち、予期したとおり弾丸が相手方に命中せず、相手は死ななかったという場合は、殺人未遂罪とすべきではありません。

ところが、相手に向けてピストルを撃つ行為に「人を死亡させる現実的危険」があるとすれば、これを認識しつつピストルを撃てば、行為者には「殺人罪の実行行為をする認識」つまり「殺人未遂罪の構成要件的故意」はあることになります。そこで、殺人未遂罪の構成要件要素が「実行行為」と「構成要件的故意」の2つだけならば、この場合にも、殺人未遂罪が成立してしまうことになります。

しかし、それでは行き過ぎなので「超過的内心傾向」が要求されています。

そしてその超過的内心傾向の内容とは、実際には発生しなかった「結果」「因果関係」を行為者が予期していたということです。

このように、構成要件的故意のほかに、超過的内心傾向が要求されているという意味で、未遂罪の構成要件は、目的犯の構成要件に類似しています。

もっとも、多くの目的犯とは異なり、未遂罪は、挙動犯なので、その点はやや特殊に見えるかもしれません。ただ、目的犯の中にも挙動犯であるものは、当然にあります。

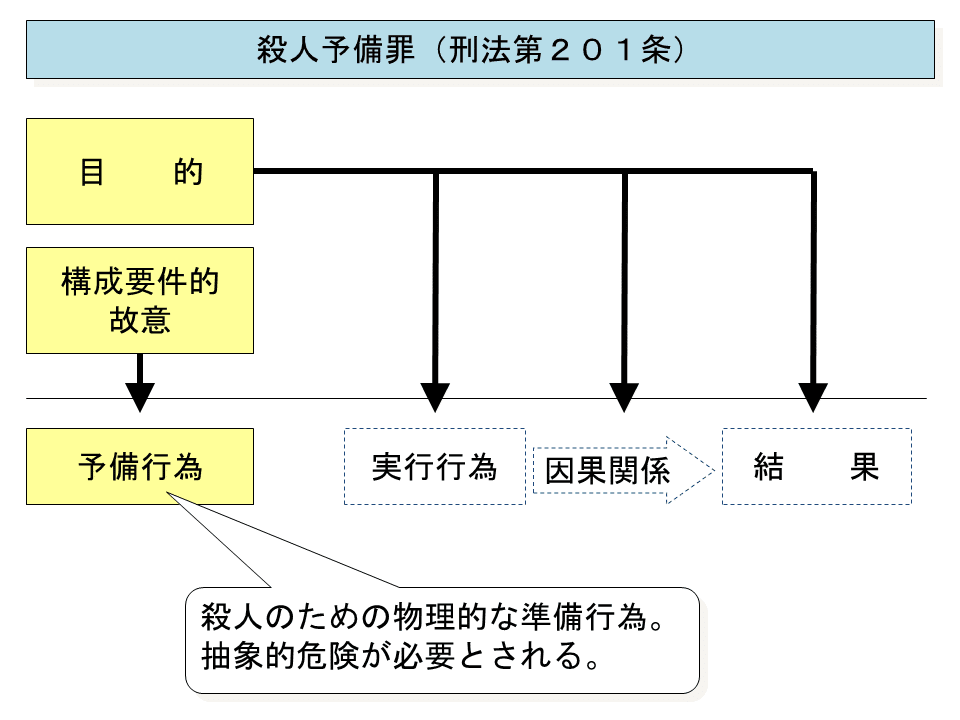

そういう中では、予備罪なども、挙動犯である目的犯です。

4 犯罪の時間的発展過程と内心状態に対する呼称の変化

予備罪について説明する前提として、犯罪の時間的発展過程について簡単に説明して起きましょう。

人が犯罪を行おうと考えた場合、通常は、

主観的な「計画・陰謀」からはじまり

次に客観的な「準備行為」をし

そのうえで、実行に出て、

結果を発生させて自らの目的を遂げる

という過程をたどることが予想されます。これが犯罪の時間的発展過程です。

このうち、通常は、結果が発生した時点を処罰の対象とし、これが「既遂」です。

しかし、刑法典でも、ほとんどの犯罪において、この既遂に至る前段階である、行為者が実行行為に出た時点、つまり「実行の着手」の時点で、犯罪の成立を認め、処罰の対象としています。これが「未遂罪」です。

さらに、重大な犯罪については、この実行の着手の前段階である客観的な準備行為の段階を捉えて、処罰の対象としているものがあります。これが「予備罪」です。

予備罪が処罰されている犯罪はそれほど多くはなく、刑法典の中では、放火予備罪(刑法113条)、殺人予備罪(刑法201条)、強盗予備罪(刑法237条)など7つです。

刑法

(予備)

第113条 第108条又は109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(予備)

第201条 第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

(強盗予備)

第237条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。

例として、殺人予備罪について見ると、構成要件は次のとおりです。

「刑法第199条の罪」とは「殺人罪」なので、殺人予備罪の場合は「殺人罪を犯す目的で、予備をした」場合です。

殺人予備罪の行為(構成要件的行為)は「予備行為」で、殺人予備の場合は、殺人のための物理的な準備行為をすることです。

この「予備行為」が、実行行為なのか、実行行為以外の行為なのかについては、学説によって理解の違いがあります。

予備罪は、それ自体として特定の結果の発生を要件としていないので、挙動犯だと言えます。

主観的構成要件要素としては、「自分の行為が殺人罪の予備行為であることの認識」としての構成要件的故意のほかに「殺人罪を犯す目的」が必要とされています。これは、予備行為をした後には「殺人罪の実行に出て、殺人を実現する」という目的です。

この「目的」という超過的内心傾向は、犯罪の時間的発展過程が進むについて、超過的内心傾向から、少しずつ「構成要件的故意」へと変化してゆきます。

つまり、予備の段階では「実行行為の予期、結果の予期、因果関係の予期」ですが、実行に着手すると「実行行為の予期」は、実行行為が存在することによって「実行行為の認識」となり、未遂罪の構成要件的故意となります。しかし、この時点では「結果の予期、因果関係の予期」はそのままです。

さらに、実行行為によって、結果が発生すると「結果の予期、因果関係の予期」は、既遂罪の「結果の予見」「因果関係の予見」に変化します。

このように、行為者の内心の状態自体は、予備の段階から同じであっても、予期していた事実が客観的に実現されていくについて、それは、外部の状態の内心への反映となるため、認識・予見と呼び名を変え、未遂罪、既遂罪の構成要件的故意の内容へと取り込まれてゆくワケです。

このあたりのことは、イメージできますでしょうか?

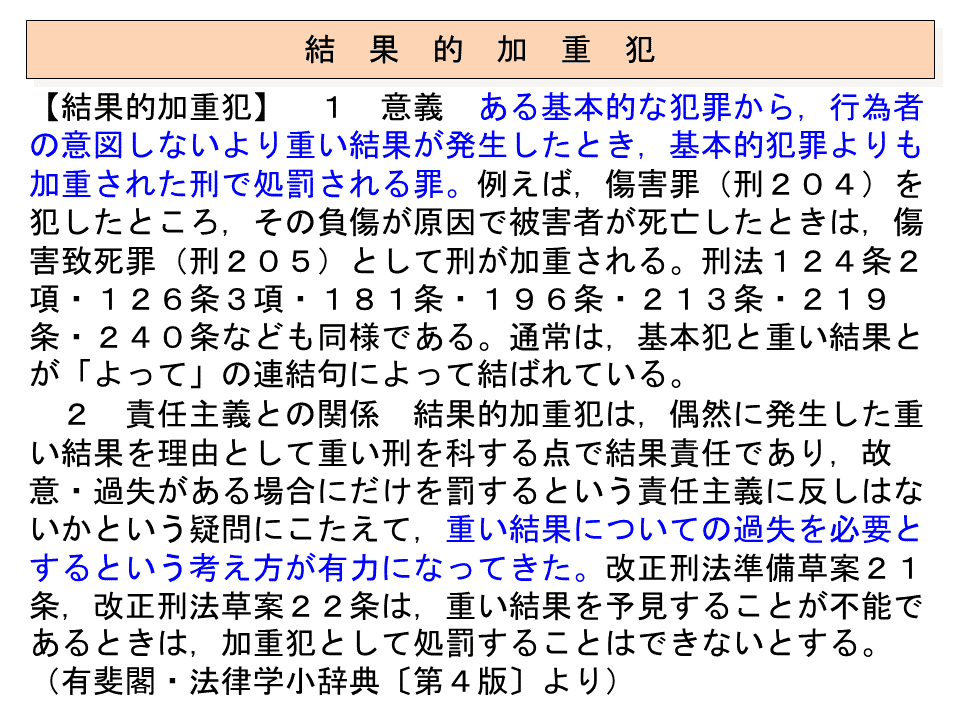

第5 結果的加重犯の構成要件

1 結果的加重犯の意義

結果的加重犯とは何かについて、法律学事典などでは次のように説明されています。

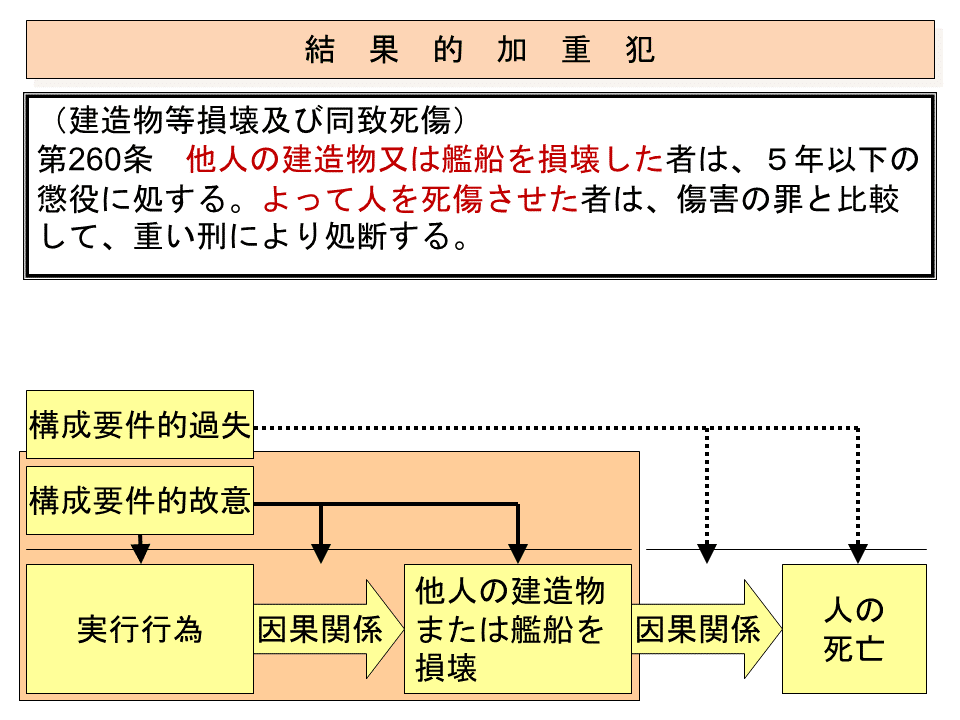

これまで、結果的加重犯として、傷害罪や傷害致死罪などを例に挙げてきましたが、これらにはやや特殊な面があり、むしろ、建造物損壊致死傷罪などのほうが、一般的な形をしています。

上記のとおり、重い結果に対しては過失(あるいは予見可能性)を必要とすると解する見解が現在では有力です。

上の図では、結果として「人の死亡」が発生した場合を挙げていますが、「人が負傷」した場合もあります。このような「重い結果」が発生した場合の法定刑は「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とありますが、これは、死亡した場合は傷害致死罪と比較し、負傷した場合は傷害罪と比較して、刑の上限・下限とも重い方が採用される、ということです。

この点、建造物等損壊罪は「5年以下の懲役」なので、1月~5年の懲役です。傷害致死罪は「3年以上の有期懲役」なので、3年~20年の懲役です。傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、1万円~50万円の罰金、1月~15年までの懲役です。

そこで、建造物等損壊致死罪の場合は、3年以上の有期懲役(20年まで)となり、建造物等損壊致傷罪の場合は、1月~15年までの懲役(罰金刑は選択不可)となります。

2 結果的加重犯の構成要件要素

結果的加重犯は、何らかの犯罪を前提として、そこから予想外の重い結果が発生した場合に成立するものです。

この前提となる犯罪を「基本犯」と言い、結果的加重犯の構成要件は、この基本犯の構成要件に「重い結果」を加えて作られているため、基本犯の構成要件を内部に包含しています。

重い結果の発生だけでなく、重い結果に対する「因果関係」と「構成要件的過失」(予見可能性)が必要であるとされます。

なお、基本犯は、故意犯であるのが通常ですが、必ずしも故意犯には限らず、基本犯自体が結果的加重犯の場合もあります(二段の結果的加重犯)。

また、基本犯は、結果犯だけでなく、挙動犯の場合もあります。

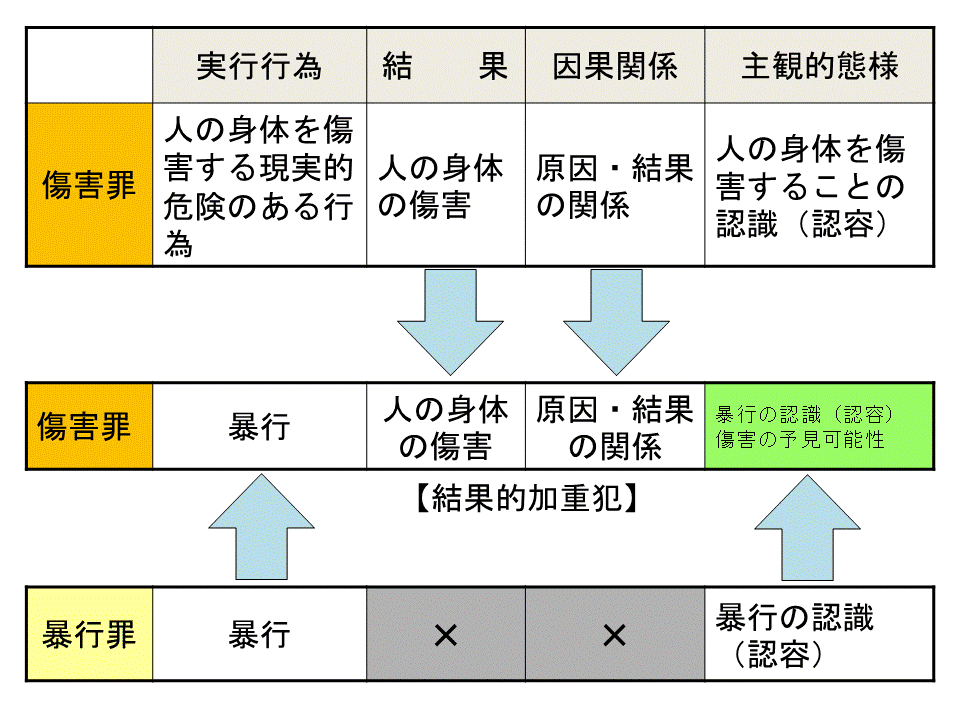

3 傷害罪の構成要件

傷害罪は、行為者が「人の身体を傷害した」ことを構成要件とする犯罪ですが、判例・通説は、傷害罪に

故意犯としての傷害罪

結果的加重犯としての傷害罪

という2つのタイプを認めています。

次の図の上が「故意犯」、下が「結果的加重犯」の傷害罪です。

上の「故意犯」の傷害罪は、単なる結果犯なので、その実行行為の内容は結果犯の実行行為の公式によって導くことができます。つまり「人の身体の傷害という結果を発生させる現実的危険のある行為」です。

これに対し「結果的加重犯」の傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯なので、その実行行為は暴行です。それは、人の身体に直接向けられた有形力の行使です。

4 傷害致死罪の構成要件

傷害致死罪は、傷害罪の結果的加重犯です。

しかし、傷害罪自体に2つの類型があるため、そのそれぞれを基本犯とするものがあることになり、傷害致死罪にも2類型があることになります。

図示すると次のとおりです。

上の①が故意犯である傷害罪の結果的加重犯、下の②が結果的加重犯である傷害罪の結果的加重犯(二段の結果的加重犯)の類型です。

それぞれ、構成要件要素を書き出してみましょう。

第6 まとめ

1 殺人罪とその周辺

以前、殺人罪と殺人未遂罪の構成要件要素を比較する次のような一覧表を載せました。

その際、殺人未遂罪の「主観的態様」のところに「同上」と書かれており、殺人罪の「人が死亡することの認識(認容)」と同じと書かれていることが示されているものの、ここにはちょっと問題がある旨を指摘しました。

どこに問題があるのかは、今回、ご説明しました。殺人未遂罪の主観的態様は、その内実は、殺人罪(既遂)のそれと変わりません。ただ、結果や因果関係が発生していない以上、これに対する「予見」があるとは言えず、この部分を対象とする主観的態様は「超過的内心傾向」でした。

その意味では、この部分を正確に表現するならば、「人が死亡する現実的危険のある行為であることの認識(+認容)」と「これによって人が死亡することの予期」ということになるでしょう。

もっとも「予期」という言葉が適切なのか、「予測」「予想」などのほうがより適切なのかは、私自身、悩みのあるところです。ただ、少なくとも「予見」ではありません。

また、こうした未遂罪の主観的態様については、上記のように書くことは面倒なので「未遂罪の故意は、既遂罪のそれと同じ」などという簡易的な表現が慣用されているのだと思います。まあ、それはそれで、不正確ではありますが、言わんとすることは解るし、間違いではないのでしょうね。

ただ、私自身は、未遂罪の主観的構成要件要素について語るときは「既遂罪の構成要件的故意に相当する心理状態」あるいは「既遂罪の構成要件的故意にあたる主観的態様」と表現していました。こう書いておけば、試験の採点者などは、こちらが何にこだわっているのか、当然に理解できるからです。

殺人罪は、未遂を処罰する規定があり、これが殺人未遂罪です。

また、殺人罪と同じ「人の死亡」という結果をもつ過失犯の類型としては、過失致死罪があります。殺人罪との違いは、主観的構成要件要素が「構成要件的故意」なのか「構成要件的過失」なのかにあります。

傷害罪(故意犯)は、殺人罪と同じ、単純な結果犯・故意犯の単純な形をしています。両罪の違いは「結果」が人の「人の死亡」か「人の身体の傷害」かにあります。そして、これが結果犯の公式を通じて両罪の実行行為の違いを導きます。

殺人罪、殺人未遂罪、殺人予備罪、過失致死罪の構成要件要素は何が違うかを示したのが次の図です。

2 傷害罪とその周辺

傷害罪についても、殺人罪について書いたのと同様に、既遂罪、未遂罪、過失類型を一覧表にしてみたのが、次の表です。

ふつうに考えれば、傷害罪(故意犯)にも、殺人罪と同様に未遂処罰規定があってもよさそうに思いますが、傷害罪では未遂が処罰されていません。

ただ、それと同様の機能を営むものとして、暴行罪が規定されています。

暴行罪の構成要件要素は、実行行為である「暴行」とこれに対する構成要件的故意の2つです。未遂罪のような、結果を予期する「超過的内心傾向」は要求されていません。

傷害罪のもう1つの類型である結果的加重犯は、この暴行罪の構成要件に「人の身体の傷害」という結果と因果関係を付け加えたものです。

この結果的加重犯である傷害罪は、故意犯である傷害罪と暴行罪から構成要件要素をミックスしたものと考えられます。

3 殺人罪と傷害罪のまとめ

殺人罪や傷害罪の周辺に位置する犯罪の関係を図式化すると次のようになります。同様の図は、以前にも示したことがありますね。

それぞれ、どれくらいの法定刑とされているのかを見てみましょう。

グラフにすると次のようになります。

これを見ると、その犯罪による結果(法益侵害やその危険)が法定刑の重さに影響することはもちろんですが、故意や過失という主観的態様のほうが法定刑の軽重に大きく影響を与えていることが解ります。

それがなぜなのかは、すでに責任主義について学んだみなさんなら、もちろんお解りでしょう。同害報復ではなく、責任の重さに応じた刑を科すべきであるというのが、現在の考え方です。

4 殺人罪をめぐる事例問題を解くときの注意点

学部の試験や司法試験などで、殺人罪の成否が問題となる事例問題を説くときの注意点について、最後にお話しましょう。

この場合、まずは、犯罪の定義に従って、行為者の行為が殺人罪の構成要件に該当するかから検討を始めます。正当防衛や責任能力がその問題の論点だと判っても、いきなりそれに飛びつくと、よい点数は付きません。刑法の事例問題では、結論以前に、思考の順序がとても重視されます。

構成要件該当性の判断をする際、実行行為から検討するか結果から検討するかは、どちらを好む人もいます。実行行為から検討する方のほうが多いでしょうか? もっとも「人が死んでいない」ことが明らかな事案であれば、殺人罪を検討すること自体が馬鹿らしいので、最初から殺人未遂罪の成否を検討すれば足りるでしょう。

実行行為から検討する場合、実行行為性がすでに認められない場合であれば、殺人未遂罪が成立する余地もないので、あとは、殺人予備罪が問題となります。また、被害者に傷害などの結果が生じている場合であれば、併せて、傷害罪の成否なども検討することになります。

結果や因果関係が否定された場合は、次に、殺人未遂罪の成否を検討することになります。この場合、すでに「実行行為」の判断を終え、それが存在することが認定できているのであれば、あとは主観的構成要件要素があれば、殺人未遂罪の成立が認められることになります。殺人未遂罪の主観的構成要件要素は「殺人既遂罪の構成要件的故意に相当する心理状態」です。

なお、殺人未遂罪が認められる場合は、被害者に傷害の結果が生じているような場合でも、別に傷害罪などを検討する必要はありません。殺人未遂罪の法定刑は傷害罪よりも重く、被害者が死亡していなくても、被害者に傷害が生じている場合なども当然に予定されていると考えられるからです。それゆえ、傷害の結果は、すでに殺人未遂罪によって評価され尽くされていると考えられるからです。

抽象的事実の錯誤などにより、構成要件的故意が否定される場合には、次に、故意犯でない犯罪に該当するかを検討しますが、その際、過失致死罪から検討しはじめることは間違いです。過失致死罪は、法定刑が軽く、それよりも重い犯罪を優先して検討すべきだからです。

多くの場合、ここで検討することなるのは、傷害致死罪です。そして、多くの場合、実行行為は暴行にあたることが多いので、あとは暴行の構成要件的故意と重い結果(死亡)に対する過失(予見可能性)さえ認定できれば、傷害致死罪の成立を認めることができます。

傷害致死罪は、刑法総論から学び始めた初学者には、馴染みが薄く、これを落としてしまうことがよくあります。

ですから、傷害致死罪は、大切です。

なんで私が、刑法総論の勉強をはじめたばかりの時点で、傷害罪や傷害致死罪についてここまで突っ込んで説明するのか、その理由をご理解いただけましたでしょうか?

なお、次回は「不能犯論」に入ります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?