女性優位の職場で「お局さま」がのさばる理由⑤

第二のお局様、N美には完敗でした。学生時代、恋愛もせずにバイトと勉学に明け暮れてきたわたしは、世の中は性善説に満ち溢れていると勘違いしていた甘ちゃん。今で言うところのチー牛みたいなもの。オッサンを手玉にとる話術をはじめとする、男心をくすぐる手練手管に長けたN美に敵うはずもありませんでした。

堕落

天涯孤独に近かったわたしが、あえて生まれ故郷から遠い街に就職したのは、悲しい思い出に埋めつくされた過去から逃れるためでもありました。再び故郷の土を踏むのは、志を遂げて凱旋する時──そんなつもりで理事長が統べる医療法人を最初の就職先に選んだのです。

頼れるのは自分だけ。どんな時にも自力本願。ハングリーで人一倍の努力も欠かさなかったわたしは、理事長夫妻の覚えめでたく、第一のお局様・T衛生士に替わって分院を盛り立てていくつもりでしたし、ゆくゆくはこの異郷に骨を埋める覚悟もありました。理事長夫妻も、そんなわたしの気持ちを汲んで、まるで我が子のように可愛がってくれた──そう、最初のうちは。

N美の奸計が見事にはまり、理事長夫妻の気持ちが完全に離れてしまってから、わたしは仕事帰りにあてもなく夜の街を彷徨うようになりました。カーステレオから流れてくるのはボン・ジョヴィが奏でるヘビーメタルが多かった。「リヴィン・オン・ア・プレイヤー」や「バッド・メディスン」の英語歌詞が諳じられるほど、大音量で繰り返し聴いていました。

さらに医療事故を起こしてからは、飲めもしないのに焼肉屋で韓国焼酎をあおり、宵の口にあおった酒が抜けきらなかったのでしょう、深夜の吉野家で牛丼をすきっ腹に詰め込んだ帰り道、暖房がほどよく効いてくるタイミングで、わたしの愛車はローンの大半を残したまま電柱に突き刺さりました。

もうどうでもよくなりました。

なんのために歯科医になったのか、自問自答する日々。

自棄になっている──そんなことにさえ気づかぬほど、怠惰に暮らしていました。医療事故を起こさぬよう治療にも消極的になり、売り上げも地を這うが如くに。おかげで、理事長夫妻がわたしにかける言葉も、日を追って辛辣なものに変わっていきます。勤務医やスタッフたちの目の前で叱責されても、ただ「はい」、「すみませんでした」と条件反射で答えるだけ。なぜならば、理事長の背後でほくそ笑むN美の横顔しか目に入っていなかったからでした。

わたしの異変に気づいた人もいました。

別の分院に勤務する歯科助手のHちゃん。わたしは彼女の歯列矯正の仕上げを、バイトの専門医から任されていたのでした。

「スギウラ先生、うちの院長センセが心配してるよ。もしよかったら、ご飯食べに来ないかって」

思いもしない方向からかかった誘いに、わたしは一も二もなく応じたのでした。

退く勇気、踏み出す勇気

Hちゃんが勤める分院は、住宅地にある小さなクリニック。そこにご夫婦で勤務しているのがY先生でした。

わたしの異変は、医療法人全体に伝わっていたということです。

「先生はまだ若いよ。いくらでもやり直せると思う」

Y先生はあからさまに「もう限界だから辞めろ」とは言いませんでした。しかし、わたしが勤務する分院の問題に忸怩たる思いを持っていたこともわかりました。夜間診療に重きを置くが故に、人材に贅沢を言えない。痛い、腫れた、欠けたを愁訴に押し寄せる大量の患者を機械的にさばくだけ。それでいて売り上げは求められる──Y先生には、手にとるようにわかっていたそうです。

「ご自分を悲観することはありません。先生が活躍できる場所はどこにでもあるはずです」

Y先生の言葉は気休めにしか聞こえません。

「そうでしょうか……。俺なんか、どこへ行っても通用しない気がするんです」

Y先生は破顔一笑し、

「やり直せるのは若い時にだけ許された特権ですよ。ご自分を信じてください。これまでだって、お独りで生きてきたのでしょう? 先生は大丈夫、わたしが保証しますよ」

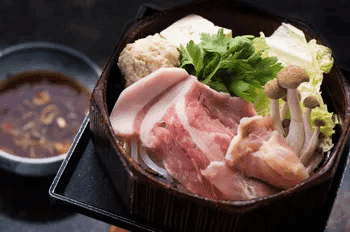

その言葉を聞きながら、奥様が作ってくれた鶏団子鍋に箸をつけます。レンゲにすくわれた一口分のスープ、その澄んだ液面に映る自分の目には涙が光っていました。

それからほどなくして、わたしは理事長に退職を願い出ました。これまでも退職を願い出たことは何度かあります。しかしその度に、

「センセには期待しているんだから、もう少し頑張ってよ」

とか

「契約書にある期間は辞められないんですよ」

と、引き止められてきましたが、この時ばかりは、理事長夫妻は互いにうなずきあって、わたしの退職願を受け入れてくれました。契約期間を半年以上も残した早春のことです。

つまり俺は厄介払いされたのか──

せいせいした、とか、重圧から解放された喜びといった晴れやかな気持ちは微塵もありません。ただ、寂しかった……それだけです。当然のことなのでしょうが、分院や医療グループ単位での送別会は開かれず、理事長と新入りのK先生だけという、ささやかなお別れ会が催されただけでした。

その翌日、勤務の最終日を迎えます。

もっと早くにわかりあえれば

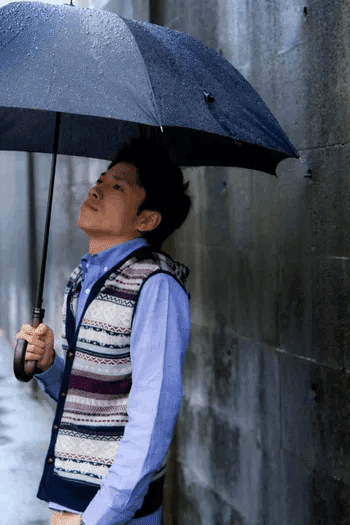

勤務最終日はみぞれ混じりの冷たい雨が降っていました。

勤務を終え、駐車場でひとり、電柱に散った愛車の代わりに購入した中古車を暖機運転していると、暗がりからカラフルな傘が3つ、こちらへ近づいてきます。

暗くて表情はよく見えない。窓を下ろして目を凝らします。

N美でした。もうこれ以上ないってくらい満面の笑みを浮かべています。

「センセーッ! ほんとに、ほんっとぉーにお疲れさまでしたー!」

言葉尻に嬌声を残して振り返ったN美は、背後につき従う歯科助手たちと「いえーいっ!」

声を上げならハイタッチを繰り返します。そして、

「さ、みんな、飲みに行こっ!」

あえてわたしにも聞こえるように言ったのは間違いないでしょう。助手たちを従えて、足どりも軽く駐車場の暗がりへと消えていきます。

彼女にしてみれば、わたしへの勝利宣言というところでしょうか。

もう二度とまみえることはない。

そう思うと憎しみより、呆れのほうが心を支配していました。ため息を吹き上げながらギアをローに叩き込んだその時、閉めたばかりの窓を叩く者がいます。

最初のお局様、T衛生士でした。

「これ、わたしからの餞別」

そう言ってクスリと笑いながら、窓の隙間から差し入れられたのは、真新しい白衣でした。

「先生、いつもヨレヨレの白衣着てたから」

わたしは手にした白衣から顔を上げることができませんでした。

「先生とはいろいろあったけど、お互い人生の肥やしにしましょう。次は頑張ってね」

時間にして1分にも満たないやりとりでしたが、今でも詳細に覚えています。

今ならわかります。どうして彼女は、わたしにそんな言葉をかけたのか──分院のじゃじゃ馬娘たちを管理しなければならなかったT衛生士。その役目を、いつのまにか引き継ぎ、そしてあえなく返り討ちにあった惨めなわたし。それを理解していたのだと思います。

すべては遅きに失していました。

この時ほど、自分のハングリーな性格を呪ったことはありません。自力本願を貫くより、キャリアを積んだ彼女と共闘すればよかった──がしかし、例のニセ医者事件以後、彼女は何も言わなくなりました。じゃじゃ馬娘たちのコントロールから解放された安堵感からなのか、わたしへ向けて「できるものなら、やってごらんなさい」と言わんばかりに気楽なご意見番に退いたのかはわかりません。だけどもしも彼女と力を合わせていれば、N美の突出や、早番の分院長の狼藉を止められていたかもしれません。楽観的で独善的な考えだとも思いますが、少なくともわたしが分院で孤独になることはなかった、それだけは言えると思います。

分院、その後

敗残兵のような気持ちで生まれ故郷へと帰還したわたしは、就活に励み、なんとか歯科医師としての職にありつくことができました。ここでも強大なお局様に遭遇するのですが、それはまた次回に譲ります。

故郷には知り合いや先輩、後輩もいて、疎遠ながら親戚もおります。だから少しは救われたのですが、それでも対人関係には臆病になっていました。

そんなある日、ひとりの女性患者に一目惚れしてしまいます。それが今の家内なのですが、臆病は臆病なりに少しずつ交際の度合いを深め、プロポーズするまでには半年も待ちませんでした。

わたしもようやく、孤独から解放されたというわけです。彼女にはいろいろ打ち明けました。前の勤務先での出来事も。ある日彼女が、

「どんなクリニックで働いていたか見てみたい」

と申します。苦い記憶しかない前職場は目にするのも気が進まなかったのですが、長距離デートの立ち寄り先に選びました。怖いもの見たさからだったと思います。

インターチェンジを降りれば、分院は目と鼻の先です。みぞおちから酸っぱいものが込み上げてくるのを堪えつつ再来したその場所に、分院の名はありませんでした。

既に他人の手に渡っていたのです。

医療法人グループの人に聞いたのですが、早番の分院長がなにかやらかして閉院に追いこまれた、と。詳しくは聞けませんでしたし、教えてももらえませんでした。わたしが退職して、わずか半年後のことです。

もしもわたしが退職しなかったら──とは思いません。同じ運命をたどっていた確率の方が高いはずです。キャリア2年未満のぺいぺい歯医者に、何ができたというのでしょう。

N美は、T衛生士はどうしているのだろう……ふと、ふたりの表情が脳裏をよぎります。愚かな行いで自らの居場所をなくしたのは、わたしではなく、N美の方だったのではないか、そう思いながら。

次回からは、新しい職場での戦いを綴ります。わたしに安息の日々が訪れるのはずっと先のことなのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?