要注意!相続税の税務調査における驚異的な非違割合とは?

今回紹介するのは、相続税の調査についてです。

相続税の調査と聞くと、たくさん財産のある家が対象で自分には関係ないと思われる方が多いかもしれませんが、実はそんなに財産が多くなくても税務署から指摘を受けて追徴課税されている人が増えています。

今回は、国税庁の調査報告より、財産が多くなくても、税務署には見られているという現実をご紹介します。

直近の相続税実地での税務調査の状況

国税庁の相続税調査による状況より、直近の相続税調査の状況を紹介します。

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/sozoku_chosa/pdf/sozoku_chosa.pdf

相続税の実地調査ですが、令和4事務年度(令和4年7月~令和5年6月)における調査件数が約8千件で前年比29.7%増です。

そして、税務調査に来た約8千件のうち、約7千件は申告漏れの指摘をされています。その割合は85.8%です。

なおかつ、1件当たりの申告漏れが約3,200万円で追加で納める相続税(追徴税額)が816万円です。

このように、相続税の実地調査(税務調査)が行われれば、ほとんどの人が申告漏れを指摘され、大きな負担となる税金を課されているという事が確認できます。

逆の見方をすれば、税務署側は調査先の情報を収集し、かなり高い確率で申告漏れがある事が予測される家を吟味して調査に及んでいるという事です。

税務署による相続税の簡易な接触

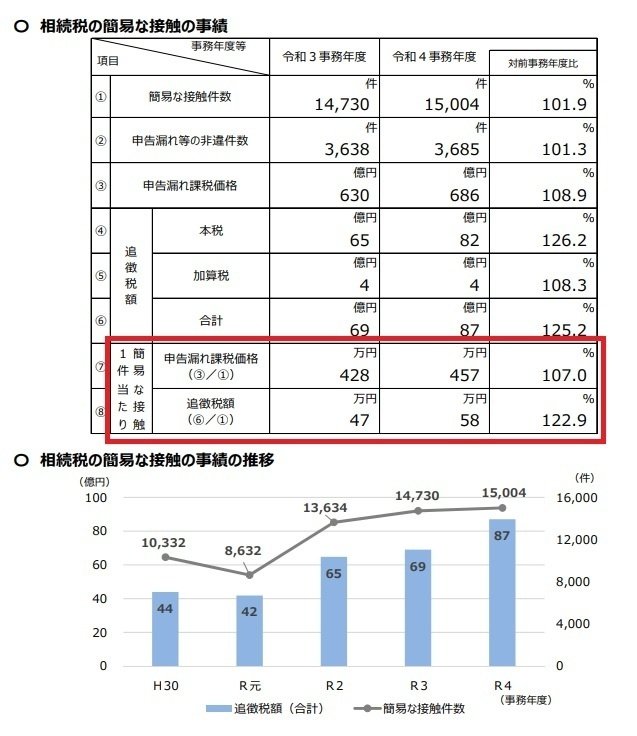

では、実地調査を行う程ではないが、実地調査予備軍と思われる家に対しては、簡易な接触を行っています。

簡易な接触とは、「⽂書、電話による連絡⼜は来署依頼による⾯接により申告漏れ、計算誤り等がある申告を是正するなどの接触の⼿法」を言います。

令和4事務年度では、約1万5千件実施され、そのうち3,685件が申告漏れを指摘されています。その割合は24.5%です。

実地調査に比べれば、割合は低く4人に1人という割合にはなっていますが、1件当たり追徴税額は58万円となっています。

でもこの58万円ですが、追徴税額の総額87億円を簡易な接触総件数15,004件で除しておりますので、実際に指摘を受けた人の追徴税額は数百万円に及ぶと考えられます。

ある日突然、税務署から連絡が来て、数百万円の納税を指摘されれば、その大きな負担に戸惑う方はかなり多いかと思います。

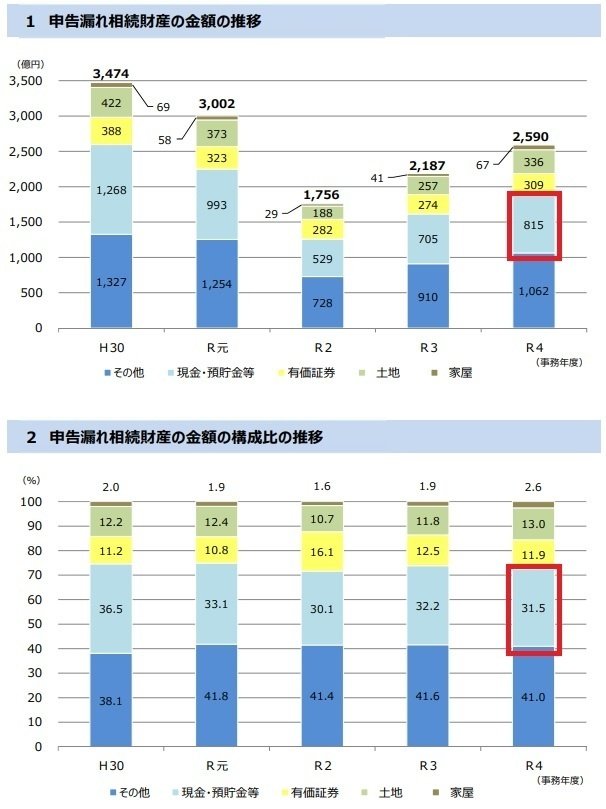

申告漏れ財産で一番多いのは現金・預貯金

申告漏れで一番多いのが、「現金・預貯金」となっています。

現金・預貯金は、銀行に預けている金額を把握すれば簡単に金額を確認できるので「なぜ?」と思う方も多いかと思います。でも、申告漏れのトップである理由は「名義預金」です。

名義預金は、税務署は目を光らせています

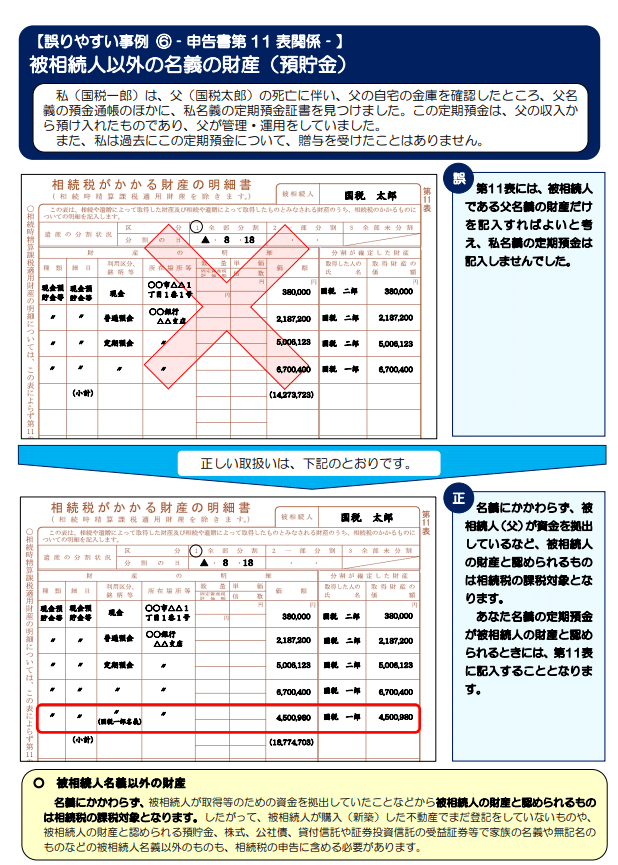

こちらの国税庁からの事例でも紹介されているように、名義預金の申告漏れは非常に多くなっています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu/ayamarijirei6.pdf

こちらの事例でもあるように、預貯金は、名義によって誰のものと決めるものではないという事です。

ポイントは、「誰が管理しているのか」です。

名義だけ子供や孫の口座にお金を入れても、その口座の管理が「親や祖父母」であれば、その財産は「親や祖父母」の物となります。

このような見た目上、財産を移しても、実態が伴っていなければ、全く意味がない移転となってしまいます。

まとめ

今回は、相続税の実地調査と申告漏れ財産トップの現金・預貯金について、その理由を紹介しました。

このように、ある日突然申告漏れを指摘されない為にも、早めに相続財産を把握し、対策を行っておくことです。

その為にも、家族間での財産の情報を常に共有しておくことが、後々もめない為に、有効な手段となります。

スエナガ会計事務所では、公式LINEアカウントを開設しています。

定期的に、お金の情報や中小企業のアトツギ情報を配信しております。

その他にも、色々な税務の情報もアップしていますので、ホームページを覗いて頂けると、励みになります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?