これ1つで色々わかってしまう教養問題

昔、Twitter上にこんな問題を投稿された方がいらっしゃいました。

もうかれこれ10年くらい前(?)のことだったような気がします。記憶から引っ張り出しているので一言一句同じではないでしょうけど、設問内容としてはこんな感じです。

当時、私もSNSとしてTwitterのアカウントを作ってはいましたが、主に仲間内の交流用につかうだけであまり幅広くは用いていませんでした(まぁ今も決して幅広くは使ってないですけど、仲間内だけに閉じた使い方にしなくなったのはここ2年ほどです)。

たしか…「入試?中間?期末テスト?かなにかで出そうと思ってるんだけど、わかる人いる?」みたいな感じで投稿されていた気がします。たまたま私もリツイートか何かで回ってきたこの設問に興味を持って当時解きました。

Twitter上で最初に正解したかはわかりませんが、仲間内の中では一番最初に正解できてちょっとうれしかったことを覚えています。

さぁみなさんはわかりますか?

まず情報整理をする

ビジネスの世界でも同じように「問題解決」や「課題解決」を迫られることはありますが、学生の頃であればいざ知らずビジネスの場でこの手の論理問題を解く際には、まずなによりも最初にすべきことがあります。それは

「可視化(見える化)」

です。文章を頭の中でそのままトレースするだけでは”整理”しているとは言えません。いえ、整理できているのかもしれませんがそれを証明することができませんし、そもそもビジネスの場では「自分一人だけ整理できていればいい」ということもほぼありません。共有する術が必要になってきます。

そこで表や図を使うのです。

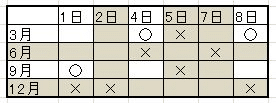

わざわざ二次元にしたのには意味があります。

Aくんは月だけしか知らず、Bくんは日だけしか知りません。Aくん、Bくんそれぞれの目線から見るとどのように見えているかもわかることでしょう。我々から見ると10種類ある候補ですがA君の目線から見た場合、月だけは知っているわけですからおおよそ2~3種の答えに絞られることがわかります。Bくんからみても同様です。

そのうえで彼らのセリフを読み取っていく必要があるわけです。

Aくんのセリフを深読みする

まず最初のA君の言葉を見てみましょう。

Aくん「俺は答えがわからないから、Bくんもわからないはずです」

前半の「俺は答えがわからないから」は3月、6月、9月、12月いずれの月を言われても誕生日の候補が2つ以上存在しているために”特定できない”という意味で解らないということが読み取れます。これ自体は図を見てもわかることですし、現時点で情報としての価値はありません。

しかし問題は後半の「Bくんもわからないはずです」と言う部分。

Aくんは月しか聞いていないのに、なぜBくんがわからないと思えるのか。そのことを理解しておく必要があります。

逆に「何日」と言われればBくんは誕生日を特定できるのか。それは

「2日」と「7日」です。

2日は12月2日しかないし、7日は6月7日しかありません。

もしもBくんが2日または7日と教えられていれば、その時点で一意に特定できてしまいます。けれどもAくんは絶対にそれはあり得ないと確信があったわけです。なぜでしょう?

それは、Aくんは少なくとも6月と12月を言われなかったからです。

だから確実に2日と7日はありえないことを知っていたのです。

ということでBくんが一意に特定できる可能性がある2日と7日を対象から外します。そしてその日を含む6月と12月ではないがゆえにAくんは確信を持てたわけですから、これらも対象から外します。

しかし、これだけではまだAくんの頭の中で整理されたものでしかなく、その言葉を読み取って私たち第三者が認識できる表でしかありません。これだけではCちゃんの誕生日がいつなのかはわかりません。Aくんにもわからないでしょう。

Bくんはなぜわかったのか

次のBくんの言葉に進みます。

Bくん「俺も分からなかったけど、今のAくんの言葉でわかりました」

前半の「俺もわからなかったけど」は既に消した2日、7日ではないということを意味します。少なくともAくんの言葉を聞くまでは2日でも7日でもない日をCちゃんから聞いていたので、月が特定できなかったということがわかります。最初から2日か7日を聞いていれば、Aくんのセリフに関係なく一意に特定できたはずなのですから。

では後半の「今のAくんの言葉でわかりました」とありますが、どうしてわかったのでしょうか。もう一度先ほどの表を見てみましょう。

このタイミングでわかったということは、Bくんは「1日」「5日」「8日」のどれかをCちゃんから聞いていたということになります。ですが5日ということはあり得ません。

「1日」と聞いていたなら9月1日

「4日」と聞いていたなら3月4日

「8日」と聞いていたなら3月8日

が特定できてしまうからです。

最後のAくんのセリフでやっと判明する

もし「5日」なら3月5日か、9月5日かBくんには確定することができません。そうしてとりあえず5日を対象からはずします。

候補日は3月4日、3月8日、9月1日の3つに絞られました。

それぞれの日が一意に絞られているため、Bくんの中ではこの時点で判明したことはわかります。けれどもAくんにとっても、私たち第三者にとってもまだわかりません。

しかし、最後のAくんのセリフ

Aくん「あっ、じゃ俺もわかりました」

といったことから、AくんにとってもさきほどのBくんの言葉から上の表がイメージできますので、あとは”月”だけ教えてもらったAくんでも特定できる月と言えば…

「9月」

となります。「9月」と言われたから9月1日とわかったわけですね。これがもし「3月」と言われていたらAくんには4日か8日か特定する方法はないからです。

はい、みなさんはお分かりになりましたでしょうか。

「なんとなく〇月〇日かな?」

「たぶん〇月〇日だと思う」

という方もらっしゃるとは思いますが、そこはあえてぐっと我慢して論理的に解かれることを推奨します。

この問題は、初めて見て解いた当初からも非常に秀逸だと感じました。

なぜならビジネスにも役立つような基本教養がたくさん詰め込まれていたからです。

ビジネスにも役立つ基本教養

実際、私はこの問題を解かせてみることで次のようなことが見えてくると考え、これまでに新人教育やそれ以外のセミナーでも何度か引用させていただいたことがあります。

曖昧な言葉(ビッグワード)を用いると、それを受け取る相手の読解スキルに依存してコミュニケーション品質が大きく劣化することがわかる

→Aくんたちのセリフからどう解釈すべきかわかる人と分からない人の差が顕著になる

表現力一つで読解力のレベルが均一ではない相手に対して、まったく同じコミュニケーション品質を維持することが困難になる…という一例であることがわかります。

また同様に

この問題が早期に解決できた人はそれだけ

「読解力」「文章構成品質」「コミュニケーションの質」が高いことを指す表現の画一化の重要性を理解できた人は

「開発アーキテクチャ」「組織運営能力」に素養があるだから「ルール」や「基準」の遵守を徹底しようと改めて心に誓える人は

本当の意味で「品質」を重要だと思っている人であることが伺える

ということまで読み取れます。口先だけでは何とでもいえますが、理解の度合いとその後の姿勢は嘘をつけません。あっという間にわかってしまうのです。

これらはソフトウェア開発だけでなく、様々なプロジェクト活動におけるマネジメント能力の根幹としてとても重要な素養であると考えます。ただ単に「しゃべるのが上手い」とか「相手の懐に潜り込むのが得意」なだけの個人能力に頼ったプロジェクトマネジメントとは一線を画します。チームや組織の活動として相手の信頼にこたえるために必要な素養として見込まれる部分が多いからです。

この設問は、解く手順としてとても高い論理性を求められているにもかかわらず、言葉の表現の揺らぎからただしく読み取る読解力の高さ、またそうした情報の遷移(流れ)を読み取る情報処理能力まで求められる非常に秀逸な内容となっていました。もう少しわかりやすく言うと「文系」「理系」それぞれの基礎能力が一定の水準を満たしていないとスッと答えが出てこないようになっているという点にとても感動しました。

特にIT業界は「理系」素養ばかりに重きを置かれがちですが、それはあくまで大学の講義でプログラミングの基礎だけでも学ぶから…というところも大きいのでしょう。

しかし、それだけでビジネスが成立するなんてことは絶対にありえません。ビジネスは人対人が行うものです。「言葉」の重要性を求められる場がいずれ必ず来ます。その時、文系素養を身につけてこなかった人が社会人になったあとに対人スキルを向上させるのは至難です。結局、年齢を積み重ね、一定の水準以上の役割を担う世代になれば、理系素養(論理的思考力)も兼ね備えつつ高い文系素養(表現力や読解力)も求められるようになります。

それに、そもそも理系的なもの考え方や数学的な解き方などの能力を求めているのでないなら、むしろ大学よりも専門学校卒の方がよほど高い能力を持っているといえるはずです。その意味でもその場しのぎの「理系」卒を優遇採用する意味や意義というのは実はまったくないことがわかります。

高校や大学で専門性の高い学問を教えるのもいいでしょうが、それがそのまま社会に出たときに活用できるケースというのが少ないことはみなさんもご存じだと思います。高校や大学で学ぶことの多くはそれをわざわざ活かせる場に行かない限り、活きてはきません。おそらく9割以上の人は活かす機会もなく過ごしているはずです。

大事なのは小学、中学で学ぶ基礎教養。

特に「国語」と「数学」(まれに「英語」)。これらのなかには社会に出たあと、どの業界でも応用の利くものがとても多いと感じます。

そういったものは学生時代までで終わり…というのではなく、社会に出てからも幾度となく反復して活かしていければと思いますし、また学校などにおいても社会に出た後も活かせるような教養の1つと考えて子供たちに学びを伝えていただければと思います。

日頃の学校教育のなかで

「これを理解しておくと社会に出たとき、〇〇のシーンなどで役立つぞー」

が常態化するといいな…と思うんですけどね。

いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。