人間の適応能力を最大限活かした並行業務

難しいタイトルですが、技術的に難しい話をしようとはまったく思っていません。これは、わたしが高校生の頃から延々と継続している習慣について、ざっとお話しする内容です。

そして、あわよくば同じように実行できる人が増えたらなぁ…と思っているだけです。

人間の脳って、当然ながら単細胞でできているわけではないですよね。脳細胞(実際には色々ありますが)と呼ばれる最小単位の結合によって、「脳」が構成されています。

というように、脳細胞の数は人の場合、140億個も存在しており、この一つひとつが、コンピューターでいうところの「CPU」と同じような働きをしているわけです。

もちろん、実際にコンピューターのCPUと同じ性能があるわけではありません。

CPUの処理速度を司る「クロック周波数」は5GHz(1秒間に50億回の処理が可能)に到達しています(一般的なPCだと、3GHzくらい?)。が、脳細胞の発する周波数は、最も感情が昂った時のガンマ波ですら、100Hz程度が限界です。

とうていコンピューターには及ばない性能ですが、そのかわり、人間は多くの並行処理が可能です。

さすがに140億もの処理を同時に…と言うのは難しいかも知れませんが、いくつかのことを平行にこなすのは、ちょっとした訓練で誰でもできるようになっています。

たとえば、スポーツの世界。

基本的に肉体を最大限使った活動がメインとなる業界ですが、そのスポーツの世界の方が、よほど脳の処理を使いこなせていたりします。

子供の頃に、「一度にいくつものことをやってはいけない」と親や教師から注意されたことがある人もいるかもしれません。確かに「同時に複数のことをやると、どれも中途半端に終わる」という考え方が常識の1つではあります。ですが、その常識はスポーツの世界では非常識なものです。

たとえば、バスケットボールを例に取れば、ディフェンスの際、対象の選手だけを見ていては、簡単にフェイントで抜き去られてしまうでしょう。ボールだけを見ていると、周囲にパスする相手が近づいているかどうかもわからないし、味方がどこにいるかも把握できません。

相手をマークしつつ、相手選手や味方の動きにも注意を払う必要があるでしょうし、自分の位置取りや、この後の相手選手の行動予測も行いつつ、数秒先の行動を判断できなければなりません。

バレーボールにしても、レシーブを受ける際には「次の攻撃」のことまで考えて、どこに返すか、どう返すかなどを判断しなければなりませんし、その受ける姿勢次第で、自分にできる行動の幅を広げることも、縮めることもできます。

このように、いくつもの処理を同時に行う能力は、あらゆるスポーツのアスリートにとって必須の条件になっています。

みなさんも、無意識下で同時に複数のことをしていることはあると思います。テレビを見ながら食事したり、スマホをいじりながら会話したり、トイレで用を足しながら新聞を読んでいる(昭和の?)お父さんだってまだ存在しているかもしれません。料理の得意なお母さんは、複数のおかずを同時に作りはじめて、ほぼ同時刻に揃うようにしてくれていたりしますよね。

睡眠学習というのも、「寝る」と「学習する」を同時に処理しているわけですよね。また、いい例ではありませんが、車の運転中にスマホをいじる「ながら運転」が存在しているのも、同時に並行処理ができることの証左となります。

それで問題が起きるのは、つまり「運転中にスマホをいじっていて、前方不注意で事故を起こしたり」「テレビに夢中になって食事の手が止まっていたり」「スマホに集中しすぎて、会話がおざなりになったり」するのは、しっかりと訓練が為されていないからに他なりません。

そして、こうしたことは勉強やビジネスなどの知的作業にも同じことが言えます。

「注業力が散漫になる」と反論する人も多いと思いますが、一流の学者や美術家は、むしろ同時並行で研究や創作をこなしている人の方が大多数です。

もちろん、「1つのことに集中しないと!」とか「集中しないとできない!」と言う人もいると思います。それはそれで良いと思います。

ですが、私は根っからの貧乏性で、同じ時間軸を過ごしていくうえで、たった1つのことしかしない…と言うのがたまらなく「勿体ない」と感じてしまうのです。

ですから、こうしたことを少し調べたことがありまして…と言っても、当時はネットもなかった時代だったので、巷に言われる

「1つに集中することが善、複数同時に処理することが悪」

が正しい情報ではない…と言うことを知った程度ですが、それがわかってからと言うもの、日々何をするにしても、気が向いた時は常に"同時に"することを心がけるようになりました。

特に重点的にするようになったのは、『考える』ことと『行動すること』をリンクさせないで、まったく別のことを同時にするようにしたことです。

中でも学生時代に一番やったのは、

「常に会話をするけど、相手の話に合わせないゲーム」

「勉強中に誰かと雑談する」

「脳内でイメトレ(と言う名の妄想)しつつ、独り言を続ける」

です。ちょっとしたゲーム感覚でした。

たとえば、「常に会話をするけど、相手の話に合わせないゲーム」の場合、3人程度で常に、

・会話を途切れさせない

・ただし、相手の会話にあわせて反応しない

と言うルールにして、延々と学校からの帰宅中に会話をするんです。ネタはなんでもOKで問題を出し合ってもかまいません。

Aくん「なぁ、明日テストあるじゃん?」

Bくん「おー、そういえば腹減ったわ」

私 「ていうか、今日アニメの再放送、間に合わなくね?」

A+B「マジで!?」

私 「はい、負けー」

みたいな。要するに独り言を言えばいいのですが、もちろんそうは問屋が卸さず、各自、相手が会話したそうなネタをぶら下げながら、どうやって自分の話に巻き込むか、ちょっとした陣取り合戦みたいな感じでやってました。遠目に見ると、楽しそうに会話しているように見えてたらしいですけど。

大学では、中間/期末テスト前になると、一夜漬けのテスト勉強のために大学近くに住んでいるこの部屋に集まって、延々と勉強することになりますが、そこでも、眠くなるまで会話を切らさないでテスト勉強する…と言うようなことをしていました。

最初は「眠くならないようにするため」に始めたことですが、2日目、3日目…と回を重ねるごとに、徐々にゲーム感覚になっていって、会話が途切れた奴が、眠気覚ましを兼ねてコンビニに買い出しをする役をやったり、あつまった全員分の飯を作る役をやったりなんてペナルティ付きで楽しくやっていました。

当然、最初はあちらが立てばこちら立たずで、上手くいきません。

ですが、何度も何度も繰り返していると、「思考」と「行動」をある程度きり話して勉強と、勉強に全く関係のない内容の会話が、友人たち数人の中で同時処理できるようになったのです。

また、独り言…と言うと暗そうなキャラがブツブツ言っているイメージがありますね。否定はしません。私も帰宅中に、家に着くまでの間、地面だけを見ながらブツブツとイメトレしながら呟いていたことがあるので、客観的に見れば…たぶん「うわぁ…」と思われていたかもしれません。あ、そういえば、すれ違いざまに同級生の女の子に笑われてたような気がしないでもないです。

ですが、下を向いて、道を見ず、前も見ず、視界に入る情報だけを頼りに帰宅の途にありながら、脳内で全く別のことを考えてイメージを膨らませ、且つそのイメージ…と言うか妄想?がリアルに起きた時のシミュレーションを想定して、実際に言動が伴うよう、ブツブツとリハーサルのように繰り返し練習すると言うのは、意外にも並行処理の訓練には良かったと思います。

ちょっと、周りの人には引かれていたかもしれませんが。

直近だと、スマホ(当時なら携帯、PHS?)を見ながら歩くときは、スマホを見ることよりも、常に周囲の人の動きや自分の位置取りなどに注意していたりします。街中で歩きながらスマホを見る際には、「どれだけスマホに集中しすぎず、スマホの情報を読み取るか?」が私のテーマだったりします。いや、本来はあまりいいことではないので、推奨はしませんが。

とにかく、1つのことに集中しすぎず、だけど集中しているのと同じパフォーマンスをだす…と言うことに色々なものを注いできた気がします。

この方法は手を変え品を変え、社会人になってからも続きました。

結果、コンピューターに向かって作業をしながら、対面や横にいる人と会話ができるようになっていきました。タッチタイピングが苦手な頃は、相手の目を見ずに会話を、タッチタイピングができるようになってからは相手の目を見て会話しつつも、手が止まらないように。

これを、私の周囲にも同じように課し、ゲーム感覚で楽しく実践するなかで、同じようにできる人が増えていきました。

慣れるまでにおよそ半年くらいかかったでしょうか。

そうやって構成されたチームでは、「会議」が必要ないんです。全員誰も手を止めることなく、仕事に集中しつつも、声の届く範囲に全員がいるので、雑談ベースで進捗や質問、課題の共有など全て行えるようになったからです。

何十人、何百人といるプロジェクトチームではなかなか難しいかも知れませんが、6~10人程度のシマで構成された小チームなら、こうしたことも可能です。

私がそうやってきた中で、実際に実施できたチームでは、どこの会社も見放して、受注しようとせず「絶対に納期に間に合わない」と言われたプロジェクトでも、ギリギリ終わらせることができたケースもあります。

まぁ…他のチームからは「話すときにこっち見てくれないんだよなぁ…」なんて寂しそうに言われましたけど。ビジネスが「完遂」させるべきモノで、「成功」させるべきモノである以上、相手の顔を見て話すよりも、画面を見て仕事しながら話した方がより実現性が増す…と判断しただけなんですけどね。

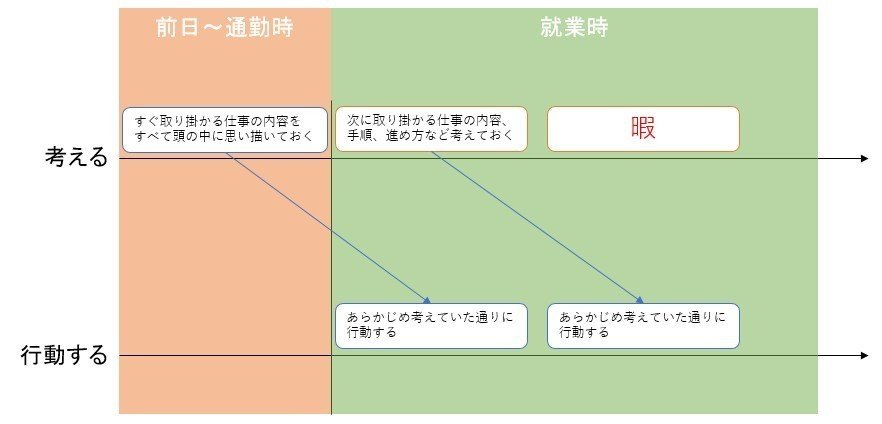

他にも、「考える」ことと「行動する」ことを切り分けた訓練もしました。今では比較的普通に行っていることですが、

このように、考える時間と実行に移す時間を別にしたんです。まずはこれに慣れるようにしました。こうすることで、行動している間は、「考える」ために脳を動かす必要が無くなります。考えずに進められるただの作業になっているわけです。

そうすると、考えたり、悩んだりして手が止まることもありません。そう言うのは前日から通勤時に全て終わらせています。終わらせることができるように細かいシチュエーションまですべてシミュレーションは完了しています。

「考えない」

ただそれだけで、仕事のスピードは格段に向上します。私の仕事が他と比べて圧倒的に早いのはそのせいでしょう。

もちろん、シミュレーションは所詮シミュレーションです。ですが、あらかじめ考えていたことが間違っていてもいいので、まずはやり抜くことを目標にします。もし実行しながら、間違っているところに気付いたら、それを頭の中にインプットしておいて、後でまとめて修正すればいいのです。

そして、その修正の仕方について考えたり、悩んだりするのは、行動している間、暇している脳にさせます。

もしも、特に脳にさせることが無ければ、『次の仕事』について、またあらかじめ考えておきます。

そうすると、その次の仕事も既に「考える」「悩む」「検討する」と言ったことはあらかた終わっているので、作業それ自体は最短で実施できるようになっています。

まぁ、ビジネスって…基本的には複雑ですし、個人のみで完遂できるものばかりというわけでもありませんから、そうそう理想通りに進むこともありませんが、細かく作業をチャンクダウン(分解、階層化)していくと、こまごまとしたものは大抵できるはずです。

この取り組みの最大の恩恵は、

「所要時間の圧縮(最短化)」

です。時間的リソースは常に有限で、しかもそうそう簡単に増やせるものではありません。原則として最初に期限が切られたら、あとは減っていくだけです。ですから、効率よく仕事をこなし、余剰時間を多く生み出せると言うのは、とてつもないアドバンテージになるのです。

私は、こうしてできた余剰時間を

・次の仕事にさっさと取り掛かる

の他に

・自分の成果物の品質を再確認する(必要があれば品質を高める)

・他人の遅延をフォローする

と言ったことに活用します。そうすると、「仕事が早い」と言う評価の他に、「他の人より品質が高い」とか「チームへの貢献度が高い」なんて評価を得たり、さらには「自分の担当以外のことまでよく知っている」と言う評価まで総取りできたりするわけです。

これらは、少し偉い人の言葉を借りるなら、

頭の良い者が、しばしば、あきれるほど成果をあげられない。彼らは、知的な能力がそのまま成果に結びつくわけではないことを知らない。逆にあらゆる組織に、成果をあげる地道な人たちがいる。しばしば創造性と混同される熱気と繁忙の中で、ほかの者が駆け回っている間に、亀のように一歩一歩進み、先に目標に達する。

私は、成果をあげる人間のタイプなどというものは存在しないことをかなり前にきづいた。…(中略)…成果をあげる人に共通しているのは、自らの能力や存在を成果に結びつけるうえで必要とされる習慣的な力である。…(中略)…私の知るかぎり、知能や勤勉さ、想像力や知識がいかに優れようと、そのような習慣的な力に欠ける人は成果をあげることができなかった。

言いかえるならば、成果をあげることは一つの習慣である。習慣的な能力の集積である。そして習慣的な能力は、常に習得に努めることが必要である。

習慣的な能力は単純である。あきれるほどに単純である。七歳の子供でも理解できる。掛け算の九九を習ったときのように、練習による習得が必要となるだけである。

「六、六、三十六」が、何も考えずに言える条件反射として身につかなければならない。習慣になるまで、いやになるほど反復しなければならない。

私は小さいころ、ピアノの先生にこう言われた。「残念ながら、君はモーツァルトをシュナーベルのように弾けるようにはならない。でも音階は違う。音階やシュナーベルのように弾かなければならない」。

この言葉は、あらゆる仕事にあてはまる。しかし、おそらくあまりに当たり前のことだったためであろうが、彼女がつけ加えなかったことがある。それは、偉大なピアニストたちでさえ、練習に練習を重ねなかったならば、あのように弾けるようにはならなかったということである。

どんな分野でも、普通の人であれば並の能力は身につけられる。卓越することはできないかもしれない。卓越するには、特別の才能が必要だからである。だが、成果をあげるには、成果をあげるための並の能力で十分である。音階が弾ければよい。

という言葉に集約されているのではないでしょうか。これは、近代経営学の父、P.F.ドラッカー著「プロフェッショナルの条件」に記載されているものです。

こうした進め方は、おそらく一般的なビジネスパーソンにとって邪道と言われるかもしれません。ですが、アスリートの多くがやっている、あるいはできている「脳の並行処理」を知識労働者である私たちにできないはずがありません。と言うことは、「しなくていい」「してはならない」道理もないはずです。

「したい」か「したくない」かは、個々人の自由ですが、少なくとも「できる」ことは私自身が身をもって体験し、実感しました。

ですから私はこれからも続け、より正確さや瞬発力を上げていくと思います。ただ1つだけ言えることは、いかなる言葉を駆使したところで、

「やらなければ、一生できない」

です。良い結果も、悪い結果も、「結果」そのものに紐づくのは、常に「行動」であって、「言葉」ではないからです。

ちなみに。

多くの人はこうした取り組みを「自分はしない」けど、する人に色々頼りかかろうとします。最初は頼られて嬉しいかも知れません。私もそうでした。

ですが、いずれそれに甘えて、何かあるたびに「あの人に頼ればいい」と言う風土が醸成され、結果的に一人でなんでもかんでも抱え込まなければならないような状態に陥るかも知れません。まさに社畜です。

こうした取り組みは、チームであったり、多くのメンバーで共有し、それぞれがそれぞれの責任感を放棄しない取り組みの中でこそ光るものです。個人で取り組むのであれば、ほどほどに爪を隠すようにしておかないと、生きづらい環境になってしまいかねませんのでご注意ください(私はそこを失敗したんだなー)。

いただいたサポートは、全額本noteへの執筆…記載活動、およびそのための情報収集活動に使わせていただきます。