第4回Virtual World Tour 実施レポート

“おうちから世界を見よう、つながろう”をテーマに、

世界で活躍するIDCJの社員から仕事やリアルな現地事情について

聞くプログラムです。

第4回目となる今回のセミナーのレポートをお送りします。

<セミナー概要>

開催日時:2020年10月4日(日)11:00~12:30

講師:IDCJ 主任研究員 鳥海 直子

テーマ:アフリカってどんなところ?-日本との比較を通して-

第4回目のVirtual World Tourは、講師と参加者の皆様との双方向のコミュニケーションをより活性化させるために、新たに『おしゃべりタイム』を設け、テーマに関するお題の意見交換をいたしました。参加された方のそれぞれの立場からご意見があり、講師及びファシリテーター側にとっても新たな発見や気づきがありました。

<セミナーの内容>

アフリカに関して、大きく4つのトピックを取り上げ、写真や地図などの資料を交えてお話ししました。

アフリカには50か国以上あり、年間降雨量により、生計手段が異なります。

アフリカの一般的なイメージに多い、”砂漠の大地”ももちろんありますが、緑が生い茂る地域では、農業や漁業も盛んに行われています。

サハラ砂漠のある地域ではめったに雨が降らないため放牧や集水農業が主な手段ですが、サハラ砂漠以南では、自給作物だけでなく、換金・商品作物の栽培を行えるほどの農業や家畜飼育など、年間降雨量の増加に伴い、生計手段のバラエティーが広がります。

●写真:乾燥地域のソルガムの播種 (モーリタニア)

●写真:農業と養殖(モザンビーク)

アフリカの見慣れた景色の一つに、携帯電話用のアンテナがあります。

固定電話の普及が遅かったこともあり、携帯電話は都会、地方問わず普及しています。そして、町中の携帯電話ショップなどで手軽に利用できる電子マネーでの送金が大いに発達し、電子マネーの普及は日本を凌駕しています。こういう事例をみると、一概に、アフリカは開発途上国とも言えませんね。

●写真: 携帯電話用のアンテナ

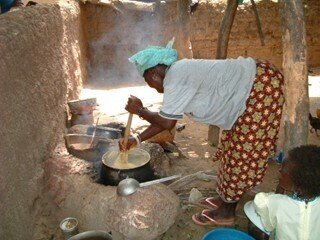

また、3つ目のトピックである食事の準備に欠かせない”かまど”は、各国からの援助により、改良かまどの利用が広がっています。

伝統的なかまどには薪の燃料効率問題などがあり、改良かまどの使用により改善されているものの、必ずしも現地の人にすんなり受け入れられるとは限りません。その理由を探り、現地の人に寄り添った支援をすることが大切だと感じるポイントでした。

一方で、伝統的なかまどを使っている人々の様子は現代の日本人にはなじみがありませんが、たった数十年前には、日本でも薪を使ったかまどの様々な弊害を克服するために改良かまどが導入された時期でした。そのような時代を乗り越えたからこそ、今の便利な生活があり、そしてアフリカで行われている援助は日本人の生活と無縁とは言えません。

●写真:伝統的なかまど

●写真:改良かまど

最後は、アフリカの国境線と民族分布の話でした。

アフリカには多種多様な民族が住んでおり、かつての欧米列強諸国によって線引きされた国境は、民族分布と必ずしも一致していません。

公用語と現地語が複雑に存在し、公用語が異なる隣国でも現地の人々は現地語で意思疎通ができます。閉ざされた島国で、ほぼ同じ民族、同じ言語(方言はありますが)を話す日本とはだいぶ異なる環境で、不思議ですね。

<おしゃべりタイムについて>

日本では、小学校から大学まで日本語で書かれた教科書を使い、日本語で教育を受けることができますが、アフリカの国々では小学校入学と同時に、生徒は本国から輸入された英語やフランス語で書かれた教科書を使い、算数、社会、理科などの勉強をしている生徒も多くいます。

そのことについてどう思うか(賛成、反対、どちらもいえない)、弊社研究員のファシリテーターと一緒に話し合っていただきました。

正解はない問いです。

世界共通語である英語やフランス語を実践的な方法で学び習得できる利点もありますが、他方で、授業についていけず落ちこぼれてしまう生徒が多くいることも否定できません。

英語を勉強している方にとって、何のために英語を勉強し、英語を使って何かをすることの意義や目的意識を再確認するきっかけになったのではないでしょうか。

エキストラタイムで設けた質疑応答の時間も、メインセミナーで参加いただきました皆様に引き続き参加いただき、たくさんのご質問をいただきました。

ご参加いただきました皆様、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?