目標設定時に目標を高く設定する人と低く設定するの違いは 「やる気ではなく、知能観の違い」ということがわかった

目標を高く設定する人と低く設定する人

4月がスタートした。

これから多くの上司が部下の目標設定に立ち会うと思う。

私も仕事柄、目標をよく目にする。

全社から部門、部門から個人と目標が設定される。

この目標設定は多くの会社が人事評価と連動している。

よってある程度部門間や個人間での公平性の擦り合わせが必要になる。

擦り合わせ時に問題になるのが、この2つパターンである。

1「どう見ても達成できないでしょ?」と思うような高い目標を設定する人

2「いや、何もしなくて達成できそうだよね?」と思うような

低く目標を設定する人

1のパターンは、上司として「部下が深く考えてない」と思う。

もしくは「気持ちは嬉しいが現実的ではない」とつき返すと思う。

だが、心の中でやる気があるなーと思ってしまう。

2のパターンは上司としてやる気が無いと判断している。

そして、「チャレンジするのが大事だ」と言って目標設定を再考させる。

こんなことを数年続けている上司や経営者・幹部に向けた情報である。

知能観とは何なのか?

キャロル・ドゥエック教授が提唱している理論で「達成目標理論」という

動機づけの理論がある。

これは目標が動機づけやパフォーマンスの違いに影響するという

理論である。

ちなみに、達成目標理論は現在も色々と研究されていて内容もアップデートはされている。

達成目標理論は1980年代はじめに台頭し、顕在に至るまで研究され続けている理論である。

この理論は、人を有能であることを求める存在だと規定する。

その有能さを求めるために人は達成目標を設定する。そして、達成目標の

内容や基準により、行動や感情が変化すると主張する。

この理論で言う、有能さは具体的に何を指すのか?

能力にもいろいろあるが、

特に知能を定義づける素朴理論として知能観という概念が用いられている。

ちょっとわかりにくので、ここからは私がかなり噛み砕いて説明する。

この理論で一番の学びは簡単に言ってしまうと

知能観の違いによって努力に対する信念が違うと言われている。

どういうことか?

例えば

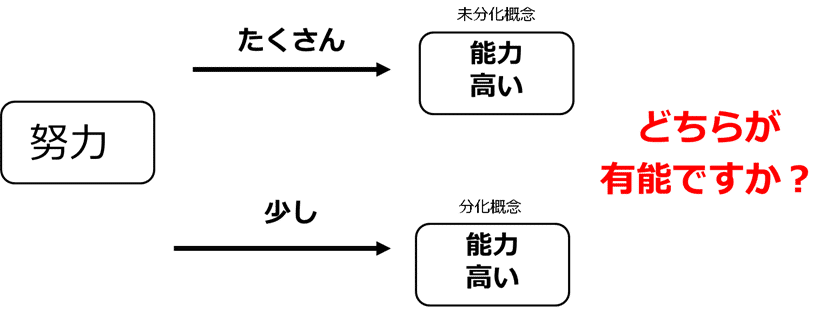

努力の量によって、有能さを判断するとなった場合に

どちらが有能だと判断するだろうか?

たくさんの努力をして能力を高めたほうが有能であるとするパターン。

(増大理論)

一方、

少しの努力で能力を高めたほうが有能であるとするパターン。

(固定理論)

これが先に述べた「知能観」である。

皆さんは、どちらの知能観を持っているだろうか?

私の中学生時代は固定理論だった

私は中学生時代こう思っていた。

「勉強してない」と言ってテストの点数が高いやつは

「天才」と思っていた。

逆にたくさん勉強している人を頭が悪い人だとおもっていた。

私は中学生時代にテスト前に勉強をほとんどした記憶が無い。

これは元々勉強が好きでは無いが、それ以上に勉強したと言って点数が取れないのが恥ずかしかったからだ。

案の定、勉強をしないのでテストの点数は散々だった。

ただ、勉強してテストが悪いと自分ができないやつだと認めてしまうので

それが嫌で全く勉強をしなくなった。

私の中学生時代は固定理論に該当している。親からは努力すること、勉強することを耳にタコができるぐらい聞かされていたし、努力することが重要であることも理解していた。

しかし、私の知能観は努力しないで成果を出すほうが有能であると

思っていた。

こんな知能観を持っていると、努力しないで成果が上がるものを探すか?

成果が出せないと思ったら、全く努力をせずにそのもの自体に向き合わないという行動になるんではないか?と思っている。もう、参加すらしない。

こんな考え方の人はいないだろうか?

これが共感できる人は、目標に対してこう考えるのではないか?

と思っている。

目標は「なるべく努力を見せずに達成できるもの」にしたい。

どうだろうか?

ここまで極端な人はいないとかもしれない。

しかし、少なからず固定理論の人は一生懸命努力をして目標が達成できないと無能さをさらけ出したくないと思い

目標を確実に達成できる基準でしか設定はしないと思う。

少し理論を掘り下げて、まとめるとこうだ。

シンプルに考えると

目標を高くする人は増大理論 目標を低くする人は固定理論に分かれる。

努力に対する考え方によって、目標の在り方が違う

これを知って、私が思ったのは

増大理論の人は、目標は単なるチャレンジをするためのきっかけであり

目標を達成するのが目的ではない。

だから1億・5億・10億とだろうが関係なくチャレンジをできればいいという

発想だと思う。

よって、目標はどうしても高めに設定して、たくさんの努力をしようと

する。

私がお会いしてきた、経営者はこの増大理論の人が多い。

一方で、固定理論の人は、目標は「自分の無能さを図られる道具」だと

認識していて目標を達成することが目的であり、そこに成長だの、

何だのと言われても関係が無い。

これをチャレンジ精神が無いと一蹴する人がいるが、そんな簡単なもの

でもない。

根本的な信念が違うというのが、根深い問題だと思う。

さらに、掘り下げると知能観と目標の種類によって「成果や内発的動機づけ」に関係することが提唱されている。

目標設定において、最悪のケースは「無力感」という結果を生み出してしまうと話も書いていた。

これを見て、確かに私がお客様を訪問して現場社員の方と話をすると

この無力感を感じるケースがある。

これは今まで動機づけが弱い、やる気が無いなどの判断に終始していた。

この達成目標理論を知って、私は現場では知能観を確かめるよう

にしている。

そうすると確かに該当するという上司もたくさんいた。

(Dweck&Elliott,1983.P655)

目標設定時にやるべきこと

これをベースに知能観と目標に対しての影響プロセスを考えてみた。

この影響プロセスは、ElliotとChurchの達成目標の影響プロセス(1997年)の実証実験結果をベースに私の考察を混ぜて図示した。

結局、目標設定はどうすべきか?

目標設定は相手の知能観と目標に対する自信を踏まえて

設定するべきである。

知能観によって努力に対する考え方が違い、

それによって目標の在り方が違うというのが理解できた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?