発達障害の人のKindle Oasis (2019)レビュー

自分は基本的には紙の本が好きな人。

ADDの特性か、ちょっと油断すると目が上滑りしていて前のページの記述が頭に入っていなかったりするので、電子書籍はめくって戻る時の微妙にモッサリした挙動がストレスになる。あと10数ページ前の「あれなんだっけ」がしにくいし。なので紙の本が買えるなら電子書籍はあまり買わない。

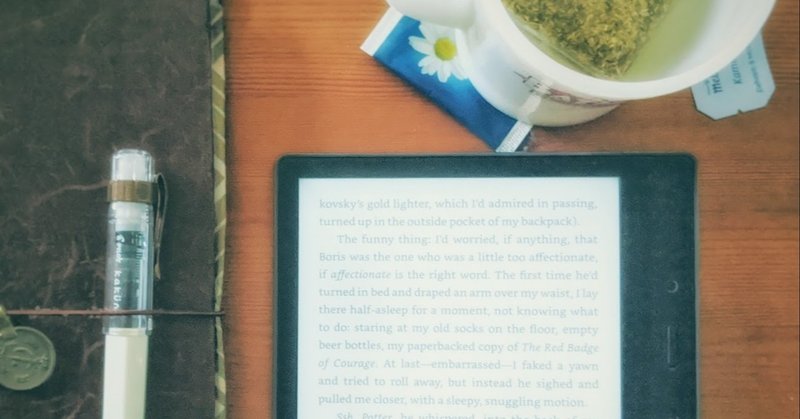

でも初めて買った電子書籍リーダーのKindle Oasisは結構愛用できている。

日本で洋書を買うと平気で2倍ぐらいするので、アメリカで住んでいた街の図書館で電子書籍を借りればタダじゃないかというせこい理由で購入した。

思ったとおり挙動のモッサリとかは気になるんだけど、それを補って余りある恩恵もあったので、今更ながらレビューさせてください。

*自分はアメリカ版を買ったので、ソフトウェア面など日本で購入できるものとは違う可能性があります。

外観、重さなど

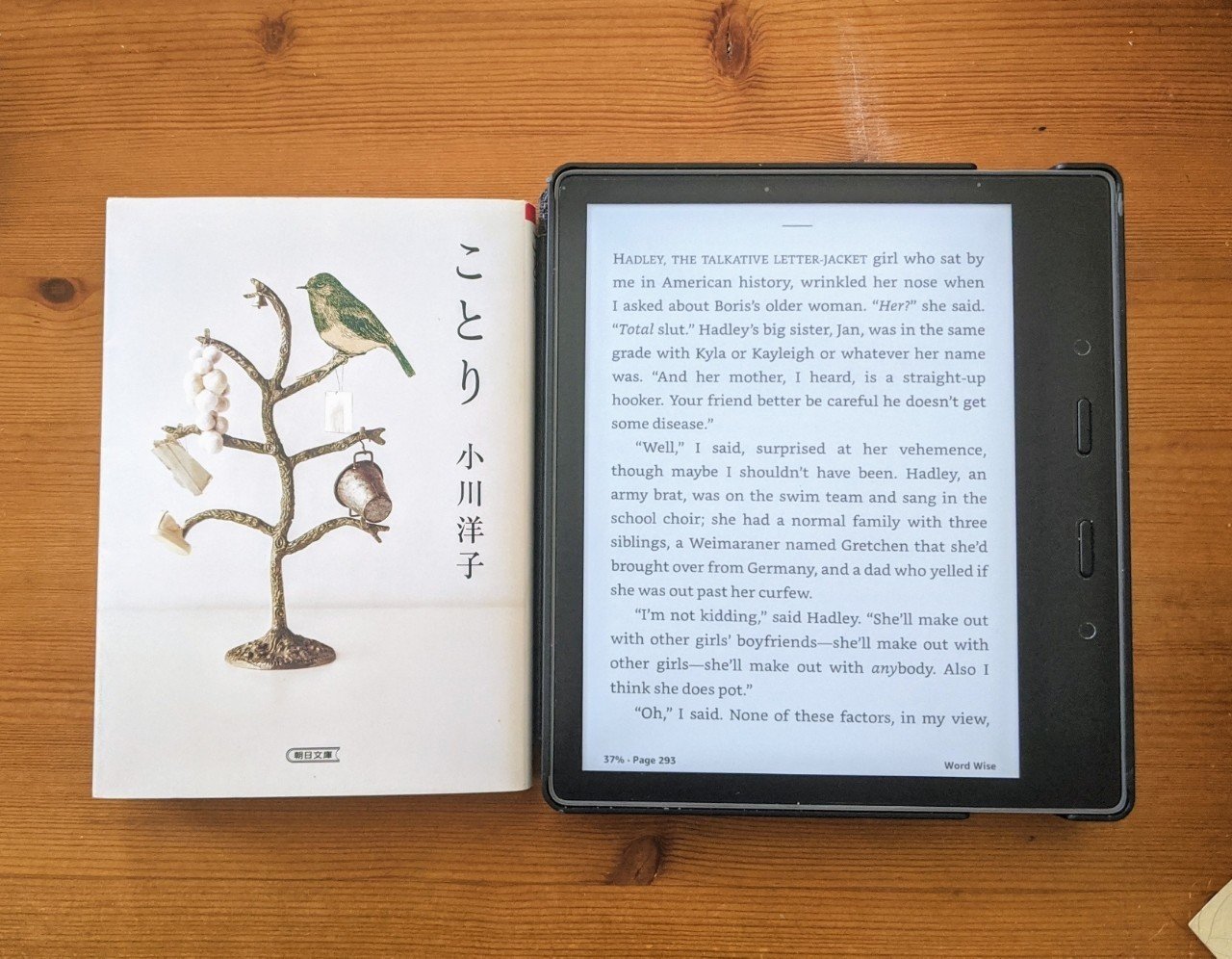

大きさはタテが文庫本とほぼ同じぐらい、ヨコが1.3倍ぐらい。厚みはカバー入れて約1cm弱。画面自体は文庫本とほぼ同じサイズです。

文庫本みたいにジーンズのケツポケに入れて持ち運ぶとかはできないけど、鞄に入れるんだったら文庫本と同じか、厚みがないぶんかえって場所を取らない。

重さは150g。カバー入れて約300g弱。一般的な単行本とほぼ同じ重さだけど、紙の柔らかさがないので、長時間読書してるともっと重く感じる。

裏にはエルゴノミクスデザインらしい持つところの出っ張り。ツルッツルして指も引っかからないのではっきり言って持ちづらい。寝っ転がって読む時には必然的に親指に全重量がかかる。ポップソケット的なものをつけると持ちやすいのかもしれない。

画面横にはページ送り用のフィジカルボタン。これは自分がOasisを選んだ理由のひとつで、ちょうど親指の位置に配置されてるおかげでページ移動がしやすい。特に数ページ連続で移動する時には、体感的にはスワイプ移動より速く感じる。

充電はマイクロUSB。これはUSB-Cとかにしてほしかった。

使わないとかなりもつけど、読み始めると結構早く減るなと思う。だいたい1.5冊ぐらいで充電が必要。

表示機能

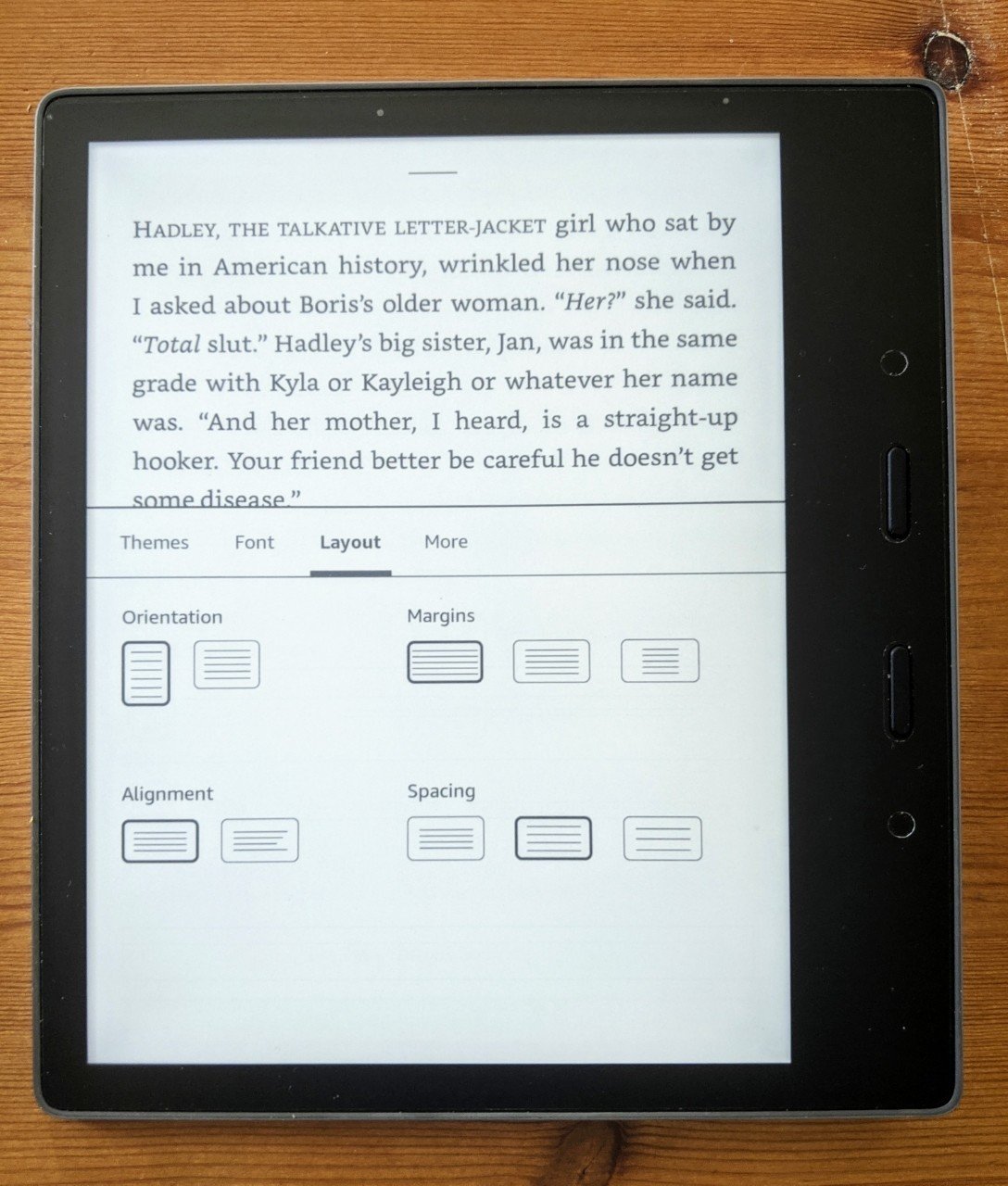

電子書籍のキモ、表示をカスタマイズできる機能。

結構細かく設定できて、手早くアクセスできる段組みが4種類(この他に自分の設定を保存できる)、画面の方向2種類、余白の幅3種類、文字の詰め方2種類、行間3種類を選べる。

フォントは10種類。6段階で太字設定、大きさは14段階。

面白いのはディスレクシアの人が読みやすいらしいフォントが1種類搭載されてること。

自分はディスレクシアの診断はついてないけど、これはかなり読みやすいかもしれないと写真撮ってて今思った。

1ページ当たりの情報量は、設定にもよるけどだいたい紙の本と同じ〜1/2ぐらい。めくる回数は多くなるけど、細切れに読むことが多い&情報量が多すぎると集中が途切れやすい自分にはちょうどいい量。

左は自分が「読める」部類の段組みの本なんだけど、こうして見るとOasisの設定も無意識にほぼ同じ行間や文字サイズにしていて面白い。

自分にはなぜか、表現や内容が難解なわけでもないのに、紙の本だと全然読めない本というのがある。和書だと行間スカスカ気味の現代作家の単行本がちょっと苦手で、洋書だとカズオ・イシグロの「日の名残り」とかViet Thanh Nguyenの'The Sympathizer'とかが全然ダメだった。同じ著者の著作でも読めるのと読めないのがあるので、共通点は分からない。ページ全体に対する文字の大きさとか、段組み、次の行に移るのに必要な視線の移動距離とかが関係してるのかもしれない。

Oasisで読み出してからは、こういう文字のレイアウトのせいで読めないっていう問題はなくなった。買った直後に何冊か読んで軽く設定を探った後は、ほぼその設定のままで50冊ぐらい読めている。実際、上で挙げたダメだった本たちはOasisで読み終えた。本を読むために作られたデバイスっていうだけあるなーと思う。

本を買うときにまた読めなかったら嫌だなと躊躇することがなくなったし、読めない本もほぼなくなったので、これは自分にとってOasisの一番の恩恵だった。

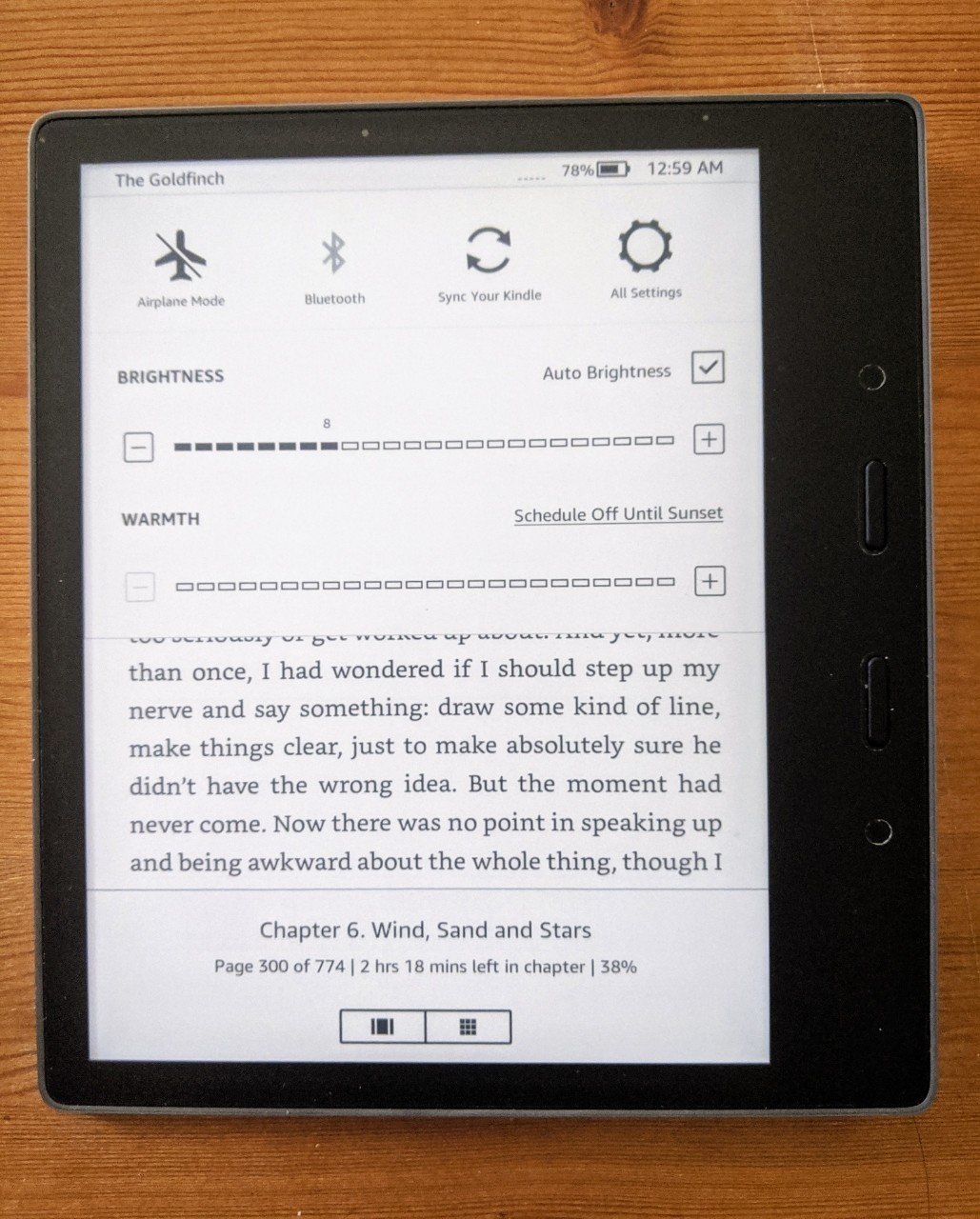

照度設定は24段階。環境光に合わせて自動で切り替えもしてくれる。

スクリーンはアンチグレア処理されていて、明るいところでも暗いところでも変わらず読みやすい。

PaperwhiteとかにはついてなくてOasisについてる機能に、画面のライトの色を黄色っぽく変えられる機能がある。スマホとかのナイトライト機能みたいなやつ。日没時に自動でオンもできる。

自分は感覚過敏で眩しいのが苦手なので、この辺りの照度系の機能はすごくありがたい。

その他、画面表示の拡大率変更(2段階)、階調反転(黒字に白で表示)、読み上げなど、アクセシビリティ系の機能も申し訳程度についてます。

使い勝手など

ページ送りはスマホ版(自分の場合はAndroid版)Kindleアプリの1.3倍ぐらい遅い感じ。かなりモッサリしている。普通に読んでるぶんには気にならないけど、数ページ送るのは結構ストレス。フィジカルボタンを使うと多少速いかもしれない。

ページ番号、ロケーション指定で指定箇所に飛べる機能は、そんなの覚えてるわけないので自分はほとんど使ってない。スマホ版にもあるスライダーでページ送りする機能もあまり使いやすいとは言えない。必然的にボタン送りか、目次から探して飛ぶ感じになる。しおりの活用も役に立つ。あと後述の検索機能を使うとか。

使う側がこういう基本的でよく使う操作で不便を被らないといけないのは何だかなあと思う。このあたり電子書籍にはもっと進歩してほしい。

逆に電子書籍ならではで自分が便利だなと思うのは、X-Rayという文字列検索機能。一般名詞のみならず、作中の固有名詞も概要を表示してくれる。前に出てきたはずだけど何をしたのか覚えてない人、このキーワードは前に出てきた気がするけどどこだったっけ、という時に威力を発揮する。あとスティーブン・キングの「IT」の中で、作者がビバリーの「小さな胸」に何回言及したかカウントして面白がる時など。

Wikipediaに飛んだり意味を調べたりもできる。

外国語の本を読むときに便利かもしれないのがWord Wise機能。オンにしておくと、ある程度の難易度の単語に意味を表示してくれる。難易度設定は5段階。ただ、オンにするとせっかくの快適な段組みが崩れるのと、表示される単語の基準がよく分からないので、自分は使ってない。高校で習うレベルの単語は表示されるのに、普通の辞書には載っていない単語は表示されなかったりする。もうちょっと融通がきくといい。

あとマーカー機能。モッサリして微妙に使いづらいながら、今までに色々な本でマークした箇所をひとつのファイルにまとめて吐き出せる。自分が好きな表現の傾向が分かったりして面白い。

画面下部にはページ表示、パーセント表示。これは他にも、章終わりまでの残り目安時間、本終わりまでの以下略、ロケーション番号表示にも切り替えられる。ページ表示は対応してる本としてない本があって、そういう場合に表示されるのはロケーション番号のみ。これは地味に嫌なので、出版社さんには全部の電子書籍にページ番号を入れてほしい。

紙の本みたいに分量を厚みとして見られないので、読んでる箇所の把握は直感的にはできない。自分は残り分量が分からないと集中が続きにくいので、これも電子書籍の弱みかなと思う。

この辺のソフトウェア的な使い勝手はスマホ版のKindleアプリと(モッサリ加減以外は)変わらないと思う。案外スマホで事足りるかもなので、Kindleが気になってる人はアプリから検討してみるといいです。

画面は持つ手によって自動で方向が切り替わる。片手で読んで疲れたらもう一方の手に、とかも挙動がスムーズでストレスがない。

e-インクという表示方式だそうで、液晶ではないので焼き付きを気にしなくていい。ただ長いこと読んでるとインクが溜まってきて、画面上にうっすらと文字の跡が残るようになってくることがある。一定ページごとに自動でリフレッシュしてくれる機能はあるけど、気になる人はページごとリフレッシュの機能を使いましょう。ただこれはページ送りごとに一瞬画面が反転するので、気になる人は気になると思う(自分も気になる)。自分で任意にリフレッシュできる機能があるといいと思う。

表紙がマグネット式のケースをつけておくと、開くと同時に起動してすぐに読める。ただし購入時にケチって広告表示ありのモデルを買っていると、ここに1画面挟まって、タップしないと起動してくれない。これが地味にストレス。なのでケチった自分は結局後で差額を払って広告を消した。

広告は新刊本やベストセラーのものが多くて、書店で日常的に洋書の新刊チェックができない環境では、見てるのも結構楽しかった。自分の場合、広告自体に不快なものはなかったと思うので、最初は広告ありのモデルを買って様子を見てみるのもいいかもしれない。

その他の機能

言語設定は日本語英語を入れて10言語。辞書も入ってる。かなりめんどいけど複数国のAmazonアカウントを切り替えられるので、日本のAmazonで買ったマンガと米国Amazonのペーパーバックを一台で読むとかも一応できる。

Bluetooth機能搭載で、Audibleのオーディオブックを入れるとページ表示と同期して再生してくれたりするらしい。自分は使ってないので何とも。

ただ普通の音声ファイルを入れて再生するとかはできない。対応再生形式はAudibleファイルのみ。

WiFi感度は結構頑張ってくれる。うちはWiFiが届きにくい構造の家で、家の端にいるとスマホが電波を拾わない。Oasisは微弱ながら拾ってくれるので、ノートパソコンぐらいの感度はあるんじゃないかと思う。

あとはGoodreadsのアカウントに同期できる。自分は読んだ本の管理をGoodreadsにまとめていて、読み始めと読み終わりを自動でマークしてくれる機能が地味に便利。読みたい本をリストに入れておくと、一応ホーム画面に表示もしてくれる。活用はあまりしてない

自炊した本も入れられるらしい。そのうちやってみようと思う。

以上です

使ってるケースがボロくなってきたので、そのうちケースを作りたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?