書き出し(イントロ)が肝心

先の投稿で、テンプレ的小説の書き出し文言について触れた。

そういえば、先のチェーホフの登場人物の小説の書き出しも「寒さはだんだん厳しくなって」と天候の描写から始まる。うっかりすると誰でもこうした〝ありきたり〟な、あまり精査されない場面イメージで言葉を走らせてしまうのかもしれない。

小説(長短編問わず、またエッセイなどにおいても)の書き出しは重要で、その一フレーズが作品世界を象徴し、読者の注目と期待を一点にフォーカスさせる力が求められる。それは音楽においても同様だが、特に時間芸術であり、聴覚・空間において直線的な時間経過の制約を受けるため、楽譜を「(ページを行きつ戻りつして)読む」という〝振り返り〟をするのでない限り、物理的には最初の一発の音で飽きられたらそれで終わり、という事にもなりかねない。ゆえに音楽作品の〝書き出し〟にあたるイントロ部分、歌劇の序曲(または前奏曲)、ソナタの主題呈示部前の序奏部分等々では、中心となるテーマ部分やその展開・発展部分以上に注意を払わなければならない。

ところで、あるまとまった文章の作成手順として「演繹法 déduction」「帰納法 induction」はよく知られている。序盤から結末に向けて想像を展開していくのが前者で、逆に結末から序盤に向けてテーマを絞っていくのが後者である。

クラシカルな作曲の場合でも、作品全体の整合性に注力しなければならないのは当然であるが、どの部分から手をつけていくか、という具体的な手順としては、概ね文章と同様、上記のいずれかの方法でアプローチしていく。

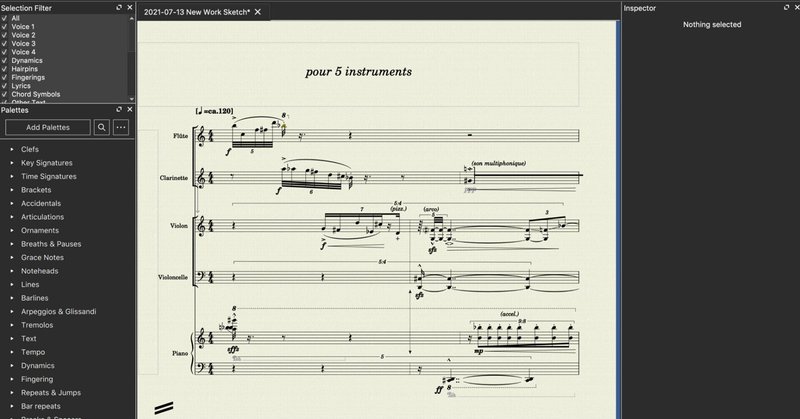

拙作からの例で恐縮だが、トロンボーン独奏のために書いた «Tuba M …» (2006) という作品は、譜例①のような始まり方となる。

初めの4小節分は、沈黙の中の舞台上の〝所作〟を示しているが、その後に響くモティーフは明らかにモーツァルトの《レクィエム》からの引用である。曲全体のコンセプトは“若い神学生が司祭となった自分を夢想して挙げる想像のミサ”で、演奏者は神学生の〝聖なる使命感〟と〝エゴイズム〟の葛藤を舞台上で演じることとなる。

ある公演企画の会合で「トロンボーン独奏を交えようか」という話になり、そのための新曲はどうしよう、との発案時に浮かんだのがこの冒頭場面だった。そこで即座に自分で一曲書く事に挙手したという次第だが、実際のところ、この部分より先の具体的な展望は全く考えてもいなかったのである。作曲中「次はどうなる、次はどうする」と模索しながら筆を進めていたわけだが、これは「演繹法」の典型例でもあるだろう。エンディングに至り終止線を下ろした時点で、「そうか、自分はこれが書きたかったのか」とようやく得心したのだが、作者にも展開が読めない瞬間があり、なかなかにスリリングな作曲過程ではあった。

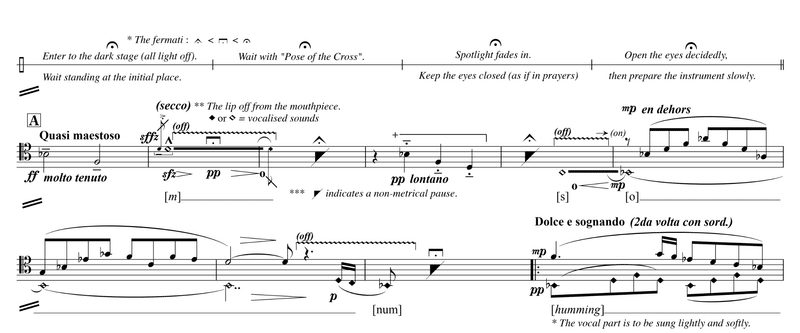

一方、その翌年に書いたモノローグ・オペラ《赤ずきん》(2007) では、台本は無論のこと完成していたが、楽曲冒頭部分(第1景)の音楽的処理には最後まで迷った。まず第3景と第4景が定着し、それから続く最終景までの流れ、そこから戻って第2景と筆を進めるも、舞台の幕が開いて鳴り始める音像がなかなか決まらなかった。その逡巡を経て、続く6つの情景の音楽に至る過程を逆算した結果、以下譜例②のような最終稿に落ち着いたのである。

執拗に繰り返される分散和音風の伴奏音型は、主人公の乗る汽車の疾駆する様子をイメージさせるが、そのモティーフ細胞は主人公の人格の一部を象徴するテーマに由来している。まず主テーマがあり、そこから曲の開始部分の音像が定着されるという「帰納法」的創作過程と言えるだろうか。

作品それぞれに意匠も異なり、アプローチの仕方もさまざまではあるが、いずれにしても〝始めの一音〟を書き降ろす勇気を振るう時は、針の穴に糸を通す如く、細心かつ慎重にならざるを得ない。そしてその緊張感が心地よくもある。

「着想は大胆に、定着は小心に」––––– 師匠の人生訓を今一度思い起こす。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?