樋口円香と〈美〉をめぐる対話

この記事は、アイドルマスターシャイニーカラーズ(シャニマス)ゲーム内に先日実装されたSSRカード、【フリークス・アリー】樋口円香のコミュ内容に触発されて書かれたものである。早い話がちょっと形式を整えた感想であり、以下それなりの文量を浪費しながら書き連ねていくわけだが、単に筆者の感動を文字に起こすよりも、テキストの解釈に重点を置いていろいろ語っていくことを一応目指している。

ところで、当のコミュの話をしたいというものとは独立に、これまで約4年間にわたって展開されてきた円香の物語の全体像を、いつかの機会にまとまった文章として記録したいという欲求が筆者にはもともとあった。今回がもしかしたらそのタイミングかもしれないということで、この記事は全体として、円香のストーリーを一つのテーマ――円香の美学――のもとで再構成し、その枠組みの中で【フリークス・アリー】を読んでいくという内容になっている。ゆえに、ここで言うテキストは【フリークス・アリー】のものにとどまらず、円香に関して過去ゲーム内に実装されたあらゆるシナリオ、ボイスなどを対象にしている。実際、本文では【フリークス・アリー】そのものについての言及箇所に比べて、その他の言及箇所の方が多い。なので以下本文を読み進める際は、ぜひネタバレに注意していただきたい。

ただし一般的な話として、よい物語に触れることがもちえる豊かな魅力のうちで、いわゆるネタバレによって損なわれてしまうものはほんの一部に過ぎない。また、誰か他の人が物語に接触した軌跡をたどることで、自分一人の視野には映らなかったであろう側面に出会うこともある(本記事がそのように活用できる、とまでは言わないが)。シャニマスにおける円香のストーリーもまたよい物語の一つである。だからこそ、まだシャニマスに触れて日が浅く未読のコミュが多い人、円香のことが気になっているがストーリーを追いかけ切れていない人も、臆さずにぜひ軽い気持ちで本文に目を通してみてほしい。その結果としてより樋口円香というキャラクターに関心を持っていただけたなら僥倖である。

円香にとっての〈美〉

樋口円香の物語は、「〈美〉とは何か」という問いをめぐっている。このテーマはいつから中心的なものになったのだろうかと考えてみると、3枚目のPSSRである【ピトス・エルピス】が一つのポイントになる。それ以前にも円香の美的価値観を示す描写はあるのだが、このカードは最初に際立ってその話題を取り上げたものである。特にTrue End『gem』において、円香にとっての美しいものが断片的にではあるが、はっきりと言葉になって提示されている。病み上がりの円香がまだ掠れたままの声で歌のレッスンに臨むシーンで、彼女はうまく歌えない自分への苛立ちを募らせる。

「もっと精巧で、複雑で、繊細で、透明な音じゃないと」

「もっと、魂を削り出すように、美しく」

このシーンにおいて円香は、〈美〉への焦がれを切実に表出しており、カードイラストはその表現でもある。円香は自らの歌唱において、〈美〉を体現したいと熱望していることがここで明らかになる。

では〈美〉とはより具体的にはどのようなものか。テキストからそのまま抜き出せば、それは精巧さ、複雑さ、繊細さ、透明といった諸性質を持ち合わせるものである。このうち特に、「透明」という要素が本質的なものとして深く掘り下げられるのが、次なる4枚目のPSSR【オイサラバエル】である。

ゲーム内の実装順としては、【ピトス・エルピス】に次いでLanding Point、その後PSRの【カラメル】を挟んでの【オイサラバエル】となっている。Landing Pointは2020年4月に円香がシャニマスに追加されてから一年半の総決算的な内容で、円香のアイドルとしての在り方、またそれと対比されながら、アイドルを支える存在であるプロデューサーの在り方についての暫定的な答えが出されるエピソードである。いわばそれまでの円香の物語を第一章としたときの節目がここであり、それ以降を第二章と位置付けることができるかもしれない。そして、第二章の主題はまさに「美学」であり、ここから現在に至るまでの円香のシナリオでは、円香にとって〈美〉とは何か、また円香が自身〈美〉を体現していくにはどうしたらいいかが断続的に問われていくことになる。中でも【オイサラバエル】のエピソードは、プロデューサーの「美しいものの話をしよう」という一言で幕開けるように、もっとも直接的にこの問いを扱っていると言ってもよいだろう。

美しいものは透明なもの

「美しいものは透明なのかもしれない」と円香は言う。そこにどのような真意があるのか、読み解くためには時間という概念が鍵になる。オイサラバエル=老いさらばえるというタイトルが示すように、このエピソードには時間の経過によってさまざまなものが朽ちてゆく現象に焦点が当てられている。またそれを媒介として、円香、プロデューサー、そして撮影監督(【フリークス・アリー】で登場する映画監督は別の人物である)の美的価値観が交錯していく。

「時間は、人が作ったものを壊すようにしかできていない」と撮影監督は述べる。たとえば建物がそうで、かつて人々の暮らしの匂いに溢れていた空間は時とともに寂れ、草木が生い茂り、雨水が滴り、腐り落ちて廃墟と化す。撮影監督が〈美〉を見出す対象は、そのような時間の矢に穿たれたさまざまなものや場所であり、円香に与えられた仕事はそれらを巡り旅する短い連載であった。

円香は撮影監督の美学を理解していない。意図を汲もうとは思ったようだが、それが叶わないままでも仕事を果たしたならばすでに執着しない。

仕事を通して、円香は自分の美的価値観を発見していくことになる。コミュ2『廃墟、エントロピー』で彼女は、ある廃墟を訪れた。古ぼけて崩れ、泥水に塗れた「家だったもの」を見て円香が想像するのは、かつてそこにあったはずの生活である。円香が美しいと感じるものの一つがこれであろう。撮影監督が作中に描写されているように、瓦礫と化した家の退廃的な様相に〈美〉を見出す人物なのだとしたら、円香はある意味それとは対照的に、その瓦礫がかつて持っていた輝き、あるいは「記憶」とでも呼べるものに〈美〉を眼差している。

廃墟の持つ記憶に円香が言及するのは、実は【オイサラバエル】が最初ではない。

円香は、そのような「記憶」について想像してしまう自分に対して「疎ましい」という感覚を抱く。これは負い目のような感覚であろうか。彼女はおそらく、自分が誠実さを欠いているという認識を持っている。廃墟が廃墟たる現在ではなく、それが輝きを放っていた過去を見てしまうことに、後ろめたさを抱いている。

時間は、澱むことなく流れ続けるものである。そしてその流れは、あらゆる存在者を浸食し風化させる。これが撮影監督の支持するテーゼの一部である。しかし(撮影監督自身気づいていたことではあろうが)、私たちは限定的な範囲において、時間を止めたり、物事を時間の流れの外に引き上げたりすることができる。これを象徴するのが、【オイサラバエル】コミュ3以降において重要になるオブジェクト、ドライフラワーである。

時の流れとともに衰える――このような宿命を抱える現象の典型例として、私たちは生命の発生と死を思い浮かべる。花ももちろん生命であり、それは華麗に咲き誇る短い期間と表裏一体のものとして、やがて枯れてゆくという運命を背負っている。しかし、あくまでそれは花の一生を自然のものとして、人為の作用の加わらないものとして留めておく場合である。私たちの文明は、薬品を用いた加工によって花を運命から解放する方法を手にした。ドライフラワーは、花にとっての輝かしい時代を半永久的に長引かせるものである。

生花がドライフラワーに形を変えても、その鮮やかな色合いを保っていることに円香は少なくとも表面的には感銘を受けていた。廃墟が単にイマジネーションにおいてその記憶を呼び起こすものであったのに対し、ドライフラワーにおいては記憶がより物質化されている。言い換えれば、ドライフラワーとは、円香の思う美しいものが永遠に存在するものとして保たれているような、一つの実例である。

廃墟やドライフラワーを通して、円香の美学は徐々に明確化されていく。その補助線として、【オイサラバエル】では「ノンフィニート」という芸術論上の概念が導入されている。コミュ1冒頭において円香とプロデューサーがミロのヴィーナスについて対話している中で言及されているように、芸術作品の創作における技法の一つとして、あえて作品を未完成のまま披露するという表現方法が存在する。この方法がノンフィニートと呼ばれ、それは独特の芸術的効果を生むという。

未完成のものはそのあり得た完成形を、不完全なものはその完全体を鑑賞者に意識させる。そこで生じる印象はもしかしたら、実際に作品を完成させたときのあり様よりももっと理想的で、美的に優れているものかもしれない。なにしろ、現実に完成されたものは、ほとんどあらゆるものの宿命として、いずれ廃れるのである。それに対して理想中の完全体は永久に不滅である。

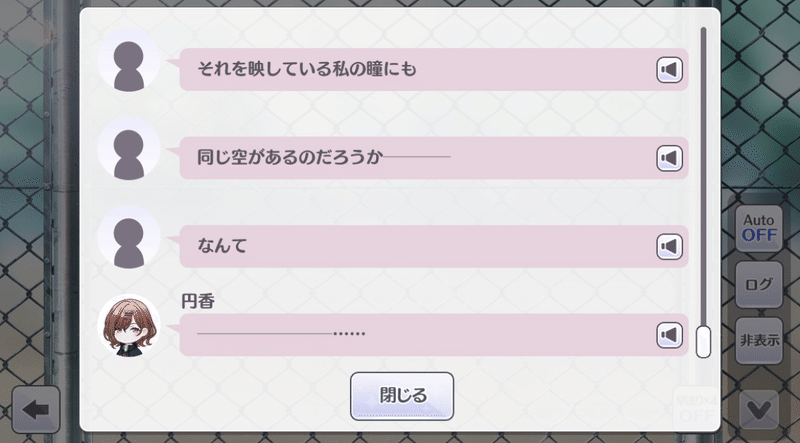

円香も同じように思っているのだとしたら、彼女の美学は理想主義的な側面を多分に含んでいる。だからこそ彼女は、花や星、空や海を美しいと思わない。それらの自然物は、いつか褪せてゆくものであるからだ。

むしろ、円香の審美眼が捉えているものは、それら実体の背後にあるものと言ってよい。まさにそれは、実体的な彫刻としてのミロのヴィーナスの背後に、そのあり得る完全体を見るようにである。ノンフィニートという概念、廃墟とドライフラワーという具体例を経由したのちに、【オイサラバエル】のTrue Endでプロデューサーは円香がこのように見ているものを「魂」と言い換えてみせた。

衰えるものとしての実体と、衰えない魂。前者を透過して後者を見ることとこそが円香にとっての美的なものの鑑賞である。

この対比はまた、円香のシナリオの別の箇所でも変奏しながら登場する。それは言葉あるいは「言語化」の問題である。

円香が美しいものについて考えるとき、あるいは芸術に触れてそれに反応するとき、しばしば彼女はその思考についての言語化を拒む。彼女にとって言語が、美的なものに浸っているときの感覚を実体的する機能をもつものとして捉えられていると仮定すると、この傾向は彼女の美学のバリエーションとして解釈することができる。〈美〉を言葉で塗り固めることは、魂を頽落させることであるのだ。

このように考えたとき、【ギンコ・ビローバ】のTrue Endにも円香の美学の片鱗を見出すことができるかもしれない。そこではプロデューサーの外面的な雄弁さを責めながら、その内側、彼が彼について沈黙している部分を想像する円香の姿が描かれる。

幾分脱線したが、ここまででは円香にとっての〈美〉の重要な側面である「透明さ」がどのような性質なのかについて考察してきた。さて、【オイサラバエル】あるいはそれ以前のシナリオにおいて、このような仕方で語られてきた〈美〉は、それ以降のシナリオにおいてはますます比重を増してエピソードに組み込まれていくことになる。【オイサラバエル】の後に実装された二枚のサポートカード、【ハシルウマ】および【ダ・カラ】がそうだ。

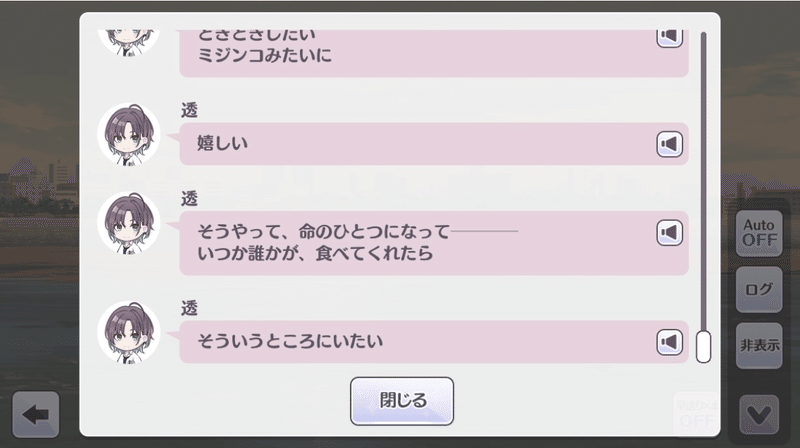

この二枚のカードのシナリオの内容はは、それまでのシナリオを謎かけとしたときの答え合わせに当たるようなものであり、円香にとって〈美〉が端的に、一つの特定の対象によって実現されている、あるいはその対象そのものであることが明かされるものだった。その対象とは何か。他でもない、彼女の幼馴染である浅倉透だ。

【ダ・カラ】は、幼少期の円香が透を目撃するワンシーンを描いている。そこで具体的に何が起こっていたのかは明らかでない。とにかく、そこで円香は無意識のうちに直観した。あれが「美しいもの」であると。円香の美学に基づいて言えば、それは実体としての透というよりも、透の魂とも言える部分というのが正確か。時系列を考慮するならば、このとき抱いた感覚こそが〈美〉の真髄であるように円香の価値観が形成されたのであり、そして今に至ったのだろう。おそらく、この価値観形成は彼女自身の認識の外側においてなされたものである。それゆえに【ピトス・エルピス】や【オイサラバエル】においてはまだ漠然としていた。また【バグ・ル】でも当時の記憶を喚起しつつも、まだ思い出せないでいる姿が確認できる。彼女の〈美〉の観念が、ようやくはっきりと自覚されるに至ったのが【ダ・カラ】の出来事である。彼女は幼少期の反復のように透を目撃し、そしてついに自分の美学の中心に置かれているものを自覚するに至った。

透のシナリオとのかかわり

この記事の主旨ではないので(後から見返せば、別に明確な主旨があるわけでもないのだが)軽めの言及にはなるが、透の物語についても見てみたい。透のシナリオの主題の一つは、彼女の魂の豊かさを描くことである。もともと飄々としていて捉えどころがなく、また見た目の美しさ/特別感から同じ学校の生徒にもどことなく対等でない接し方をされる。さらに、言葉少なでかつ表現が独特なところも相まって、身も蓋もない言い方をしてしまえば彼女の人生はその大半において、珍しい美術品のような見世物に対する視線を向けられる日々だったと言える。その中で透は人間としての退屈を覚え、自分を持て余していたと言えるだろう。透がアイドルになったのは(学生時代の)プロデューサーに推進力を与えられたからであり、アイドルとしての彼女のテーマは、その内に秘められた生命力と、その強大な影響力(しばしば捕食者と獲物に喩えられる)との向き合い方である。

透はこのようにしてアイドルという生き方を選んだわけだが、そのことについて円香はどう思っているのだろうか。この問いに一言で答えてしまうには、あまりあるほど様々な情念が円香の中には渦巻いていたと思われる。円香にとっての透の存在は第一義として幼馴染であり、当然まずは純粋な心配が大きかったことだろう。

また、彼女は同い年であり、長い時間を一緒に過ごしてきた相手である。円香には、透の価値を誰よりも理解しているという自負が(少なくとも暗黙のうちに)あったことがところどころから推察できる。そして、同時に透の持つ価値に対するある種の対抗心、そしてそれと表裏一体の劣等感を持っていた。他にも、透の価値を自分の手元に置いておきたいという欲求も考えられる。円香が透を追いかけて283プロの門を叩いたとき、おそらくこれらすべての思いがその身の内にあったはずだ。

だからこそ、透がアイドルになったという報せを受けた円香は率直にショックを受けている。

このショックの感情は疎外感に近い。自分が最も理解しているはずだった幼馴染が、自分の知らない世界に羽ばたこうとしている。そこでは、彼女の価値を自分とは無関係に裁定する人たちがおり、彼らは(円香を差し置いて)透を評価する。そうして透と円香の距離が開いていく、そのことへの恐れ。一人部屋で声を漏らす円香の描写は、とてつもなく痛々しく映る。

このような感情を起点に、透を自分のもとに連れ帰すという目的をもって行動したはずの円香は、しかし何がどうなって彼女自身アイドルになるという選択をしたのか。次の章では、そういった話に言及しながら、表現者としての円香についての話題へと展開してみよう。

円香は〈美〉の体現者になるか

円香にとっての〈美〉の正体を彼女は自覚した。しかしそれでめでたし、ということにはならなかった。

そもそもの話をしてみよう。円香はなぜ今アイドルであるのか。透を心配して追いかけてきたから、もちろんそうである。これはW.I.N.G.編の冒頭の話だ。シナリオ序盤の円香はアイドルという生業への不信感をもっており、プロデューサーに基本的には冷淡な態度で接するのも部分的にはそれが理由である。しかし、ここで問題にしたいのは「なぜ円香自身がアイドルになるという決断を下したか」である。もちろん、それはW.I.N.G.『夜に待つ』におけるプロデューサーの一連の言動に端を発しているわけだが、特に着目したいのは「望む空へ羽ばたけるように」という台詞である。

これは、W.I.N.G.『心臓を握る』でも参照されただけでなく、「望む空へ羽ばたかせてあげたい」という言い回しでSTEP『胸に抱く鬼灯』でも反復されている。

「望む空」とは何か。円香の望みが実現された空間である。では円香の望みとは何か。それが〈美〉を体現することであることは本記事の最初のほうで言及した【ピトス・エルピス】のエピソードなどを経てようやくわかってくる。しかし、スカウトの時点でもすでに、意識的でないものの円香の中にはそのような希望がその時点で確かにあったようだ。アイドルという道の先で、その内なる希望を叶えられるという期待。彼女はっきりと口にしないまでも、STEP『描く空は澄んでいた』ではそのような期待を秘めた彼女の姿が描写される。

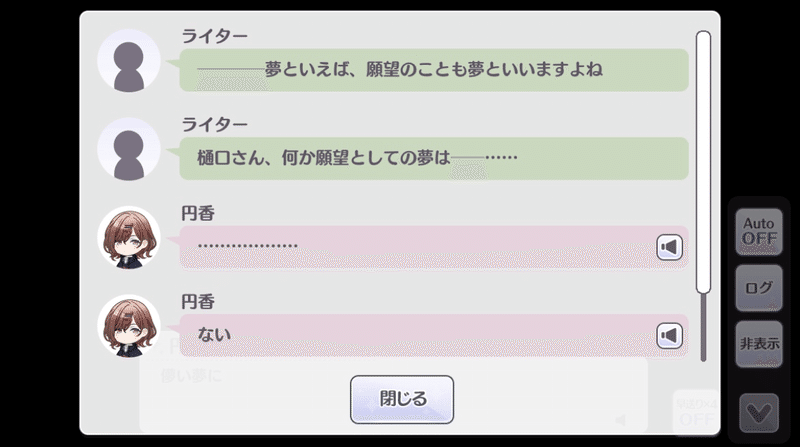

円香は、さまざまな場面で望みなどないという。他方で、円香のシナリオは彼女の「夢」をめぐって繰り広げられている。 「夢」というのは円香のシナリオで頻出する語彙であり、その上彼女のソロ曲のタイトルは「夢見鳥」である。

私たちが慣用的に知っているように、「夢」という語には両義性がある。一方は、「将来の夢」などの表現に関係するように、果たしたい望みや目標。もう一方は、眠っているときに脳裏に浮かぶあの断片的かつときに不可解なイメージのことだ。

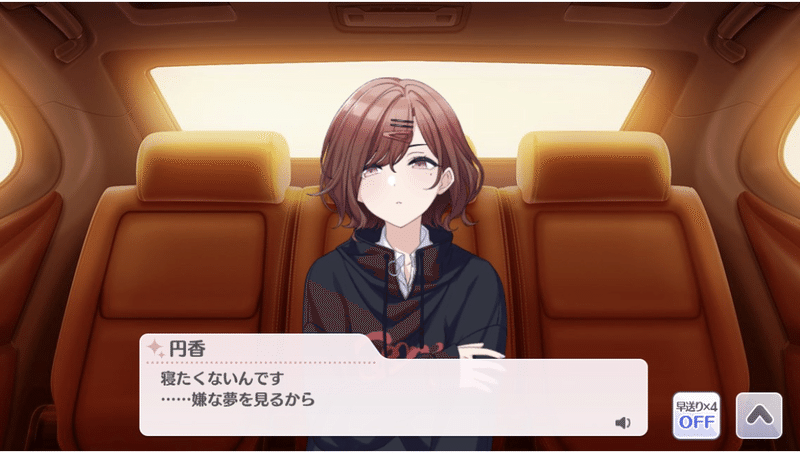

円香のシナリオでは、前者の意味についての比喩として後者の意味が導入されている。つまり、円香が眠っているときに見る夢が、彼女の望みとしての夢を反映している。それを端的に描いたシナリオを収めたカードが【ハシルウマ】である。

円香は午睡の中で、自分の存在が透の存在と置き換わるような夢を見る。学校で、幼馴染との放課後で、透が果たしていたはずの役割を自分が果たしている。この描写の寓意の一つは、円香のもつ透に対する同一化願望である。「透のようになりたい」という円香の感情は、円香にとって透が〈美〉そのものであることを踏まえれば、円香自身〈美〉を体現したいという欲求の現れとして理解できる。

『天塵』におけるこの台詞はすでに、同一化願望の裏返しであったとも読める。

夢の向かう先

夢は必ず覚める。だから、何かを願うということもまた無益なものである。自分の〈美〉への願いは叶わない。〈美〉の正体を思い知ると同時に円香はそう直観する。

透明ではない円香自身を指して「汚れた雪球」という比喩も用いられる。ところでこのカードのコミュは、ノクチルが「幻想的」な写真を撮るためにあれこれ奮闘する話である。幻想(≒夢)を実体化させるという構造の面でも、また円香がアイドルとしての活動に積極的な意味を見出すという点でも、最近の円香のシナリオに見られる停滞的な雰囲気(後述)から一歩前進したという観点で、筆者にとっては印象深いコミュだ。

どうして円香はそう感じるのか。円香にとっての、〈美〉あるいは透との間の絶対的な障壁とは何か。彼女自身にとって、自分がどうしようもなく平凡であるというのはその一つの契機になっているのだと想像できる。

円香は自分自身を「だいたいなんでもできた」と評する。それが正しいとして、「だいたいなんでもできた」というのは、実際には稀有な能力だ。大概の人は、自分ができないこと苦手なことを強烈に意識している。そのようなネガティブな印象を持つ領域がほとんどないという時点で、すでに彼女はある種の才覚を持っている人物である。もちろんあくまで、ものごとを客観視したときの話だ。

反面、「だいたいなんでもできた」(何か特定のことができる、ではなく)としか自分を表現することができないとき、そこには確かな劣等感が存在する。「だいたいなんでもできた」とはときに、「これが特にできる」という分野を持たないということでもある。そのような意味において、彼女自身の実感として、自分の特別ではないという性質、また対照的に透の特別であるという性質が意識されているというのは間違いではないだろう。

また、G.R.A.D.編「椅子の背もたれに」では、円香が自分自身について感じる「軽さ」が問題とされている。

なんでもできること、特別な苦労をせず生きてこられた程度に恵まれていること、何より、アイドルとしての矜持や目標を持っていない(と自分で思っている)こと。これらの要因が円香にとっての軽さの感覚を育んだと言えよう。この感覚が、円香を〈美〉から遠ざけていると言えるかもしれない。円香にとっての〈美〉は崇高で特別なものである。軽い存在である自分は、それとは決定的な隔たりがあるのだ、というように。

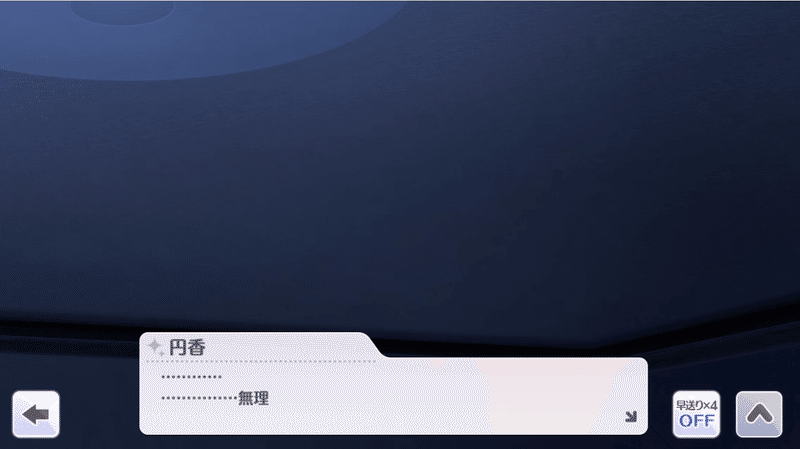

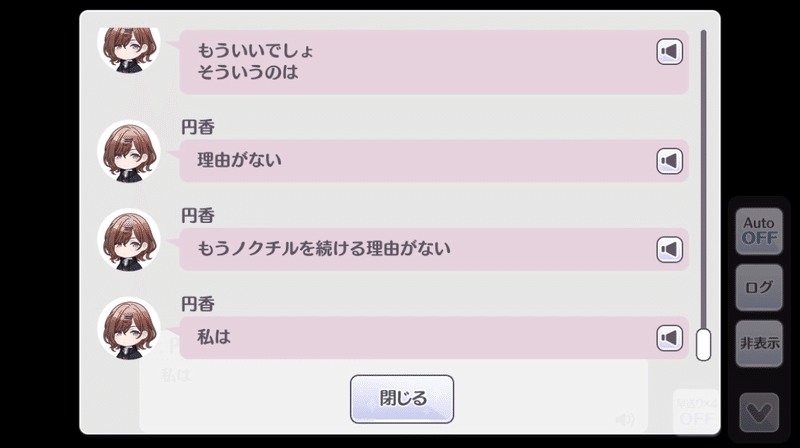

このような一種の挫折体験は円香をある方向に導く。それは、アイドルを辞めるという決断である。円香がその方向に傾いているということは、明示的に述べられたわけではない。しかし、いくつかのテキスト、特に、昨年(2023年)に実装されたテキストを中心に察することができる。たとえば、円香が〈美〉の正体に気づく【ダ・カラ】の最後では、以下のように述べられる。

また、【漠漠】『帰宅』においても象徴的な描写が用意されている。

地方ロケでファンからもらったノクチル四人を模したぬいぐるみを、ひょんなことで持ち帰る担当になった円香は、自室に四体のぬいぐるみを並べた上で、そこから自分の分を抜き取って、「ノクチル」と呟く。その後には、決定的な台詞も用意されている。

ただし、二枚目のシーンのように、円香に食欲がある=まだアイドルとしての欲求が残されていることも同時に描かれる。

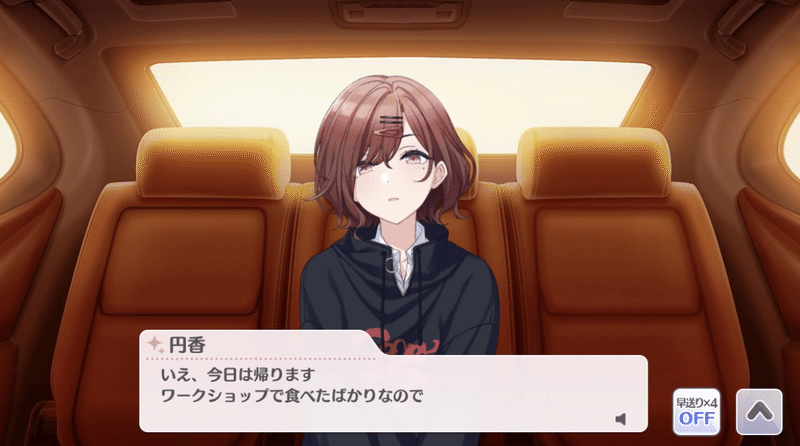

また、STEP『歌声もきれぎれに』では、仕事帰りの車から途中で降りようとする円香の描写が見られる。【カラカラカラ】のTrue Endを読んだ方ならば、これがアイドルを続けることへの躊躇いを表現しているということには納得いただけるだろう。

『エンジン』では、プロデューサーの運転する車が停まるまでは途中で降りないという円香の意志が示されている。円香の実装後初のPSSRであることを踏まえれば、それはアイドル活動の継続という意思の表れとして読める。

いま言及した【ダ・カラ】、【漠漠】、STEPはすべて2023年内の実装であり、それゆえに2023年は円香にとっての停滞の年、というイメージが個人的にはある(ただし、前述した【無色】など、停滞の一歩先を見せてくれるよなシナリオも存在した)。

では、この停滞が打ち破られるときにはいったい何が起きるのだろう。このような観点を念頭に置きつつ、【フリークス・アリー】の内容を解きほぐしてみよう。

【フリークス・アリー】――①耽美主義的な美学

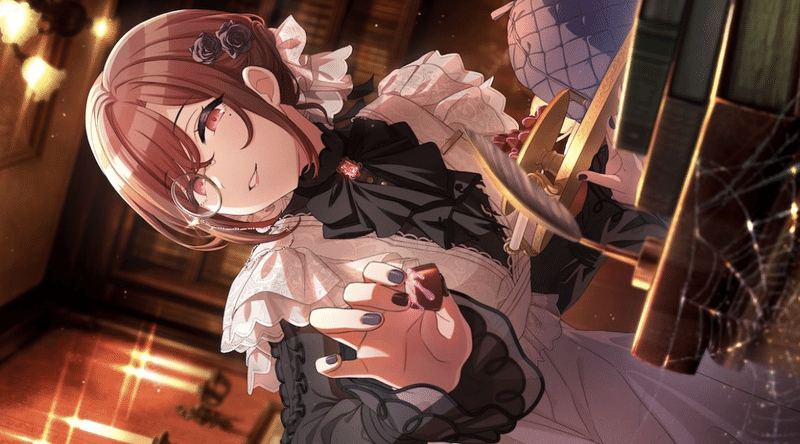

【オイサラバエル】を読んだことがある方は、最新のカード【フリークス・アリー】との構造的な類似性に気づいたことだろう。第一に、それらは〈美〉をかなり直接的にテーマにしたシナリオである。第二に、それらには円香の取り組みについてのヒントとなるようなバイプレイヤーとして芸術家が登場するということである。また、そもそもとして、【フリークス・アリー】が【オイサラバエル】を踏襲したカードであることは、イラストの中に提示されている。

冒頭で円香は【オイサラバエル】の私服衣装を身につけており、カットの切り替わりとともに今回のライブ衣装へと変化する

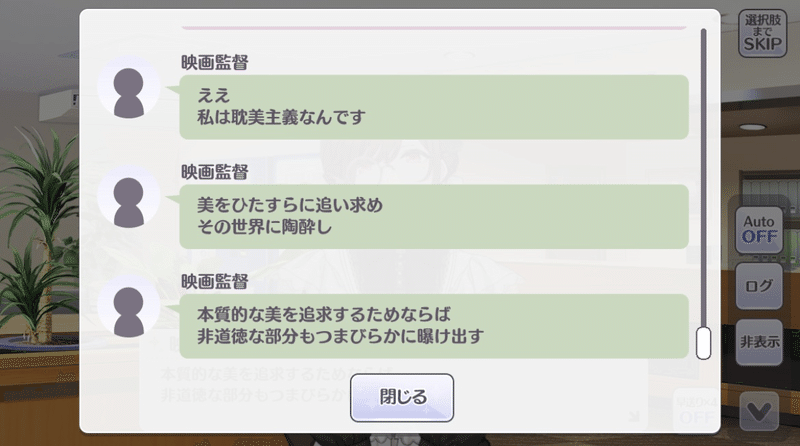

【フリークス・アリー】に登場する映画監督は、自身で認めるように耽美主義者である。「耽美主義」という語を表現者について用いる場合、それは一般に〈美〉の実現を最上位の目的として表現を行うという性質を指す。真善美というよくある三項関係を用いて述べるなら、耽美主義者の芸術表現はときに正しさや善さを犠牲にしてまで(つまり誤りや悪と結びつくことを厭わずに)〈美〉を顕現させることを志す。ゆえに、耽美主義者の作品はしばしばインモラルな要素を含んでいる。

たとえば耽美主義者として著名なオスカー・ワイルドの戯曲『サロメ』には、王女サロメの純粋な恋情の表現として、預言者ヨカナーンの首を切り落とさせ、その首に接吻するという衝撃的な描写がある。ヨカナーンに死をもたらしたのは、他でもないサロメ自身であった。彼女は言う。

愛の神秘は、死の神秘よりも大きいの

ここでわざわざ台詞を一つ引用してみせたのは、筆者がここに円香の美学との類似性を見出したからである。〈美〉はしばしば死の香りを伴って現れる。これは先ほど、時間概念のもとで円香にとっての〈美〉を理解したのと同じ根を持つ話だ。建造物の盛衰も花が枯れていく様子も、すべてはそれが死に向かっているのだと考えることができる。そして、円香にとっておそらく〈美〉の輝きは死の運命を越え出ているものである。廃墟の記憶に思いを巡らせることは、死者の首に口づけることとよく似ている。

円香自身は、そのような美的感覚を持つ自信を疎んでいたが、耽美主義に接近しやすい性質を持っている。そして、映画監督はさらに先へ行っている人物だ。前衛的、実験的、アングラ感――そのような言葉をもって評される彼の映画は、あからさまに死を題材にし、そこに〈美〉を描き出しているとされる。そのような映画作品の主演に、円香は抜擢されたのである。

作中劇

映画の内容を軽く浚ってみよう。いくつかの脇役的登場人物はひとまず考えないこととして、主たる人間関係、すなわち、メイド長と主人の関係に焦点を当てたい。コミュからわかるそれぞれの人となりは次のようなものであった。

主人

人間だが自分のことを吸血鬼だと思い込んでいる。

他方で、吸血鬼として人の血を吸って生きることを拒んでいる。

人の食べ物を体が受けつけなくなり、飢えに苦しんでいる。

メイド長の勧めで、血の代替としてチョコレートを食すようになる(ただし、チョコレートは吸血鬼の体に合わない毒物である)。

しかし、結局飢えたまま死んでしまう(直接の死因は、おそらくチョコレート。もちろん、人間である彼にとってチョコレートそのものは毒にはならないが、メイド長が毒を盛ったと推測される)。

自覚のないまま、メイド長に恋情を抱いていた。

メイド長

吸血鬼である。

主人が人間であることを知りながら、それを最後まで指摘しない。

チョコレートに毒を盛って、主人を死に至らしめる。

興味深い点はいくつかある。例えば、主人の人格について考察してみよう。彼は一方で、自分が人間ではなく吸血鬼だと思っている。他方で、彼は吸血鬼として生きることに抵抗を示している。これは矛盾ではないにしても端的に言って奇妙である。彼が抱いている感情は、吸血鬼に対する単なる憧れではない。確かに彼は、どうしようもなく吸血鬼という存在に魅入られており、自身とそれを同化している。しかし同時に、吸血鬼の在り方に完全に肯定的であるわけではない。

彼が吸血行為を拒むのは、それが「化け物」の行いだからである。このワーディングには忌避感あるいは倫理的な非難のニュアンスがあるだろう。

このアンビバレントな態度――人がそのような振る舞いを見せる対象を、私たちは既に知っている。〈美〉だ。

〈美〉と同一化することを望むという態度はまさに透に対する円香の態度と重なる。同時に、〈美〉はインモラルでありうる。これは映画監督を含む耽美主義者が焦点を合わせるポイントに他ならない。耽美主義者を自称する監督が描く物語の主演の一人が、明確に〈美〉の非倫理性についての抵抗的反応を示しているというのは、注目に値する要素である。主人は耽美主義とそうでない美的態度の間で彷徨っている人物、そのようにして描かれている。

このように主人の人物像を読み解いてみると、円香との関連性がおのずと見て取れることだろう。〈美〉の魅力の前に溺れそうになっている姿、その反面、〈美〉のある種のおぞましさを自覚している姿(廃墟の記憶を思う自分を、円香は「疎ましい」と表現していた)、これらは主人と円香に共通する、〈美〉に魅入られてしまった者の描写である。

【フリークス・アリー】の作中劇をこのように読み解くならば、主人は円香の象徴である。ゆえに、台本の中で迎えられる主人の最期は彼女の行く末を暗示していると読むことができる。それはどのようなものだろうか。

一つキーワードになるのは「飢え」である。主人はいくつかの意味での「飢え」に身をやつしながら果てた。ときにそれは、文字通りの飢餓――空腹である。人の食べ物を拒んだ彼が生物としての死を迎えた直接の原因こそが空腹だ。そして、円香もまた腹を空かせている。特に『into』(右選択肢)と『the』(右選択肢)の対比は顕著である。円香とプロデューサーはいろいろなコミュで仕事後(ないし仕事中)に食事をしているのだが、今回は『into』でプロデューサーの誘いを断った後、『the』では積極的に誘いを受け入れている。この推移を何かの兆候として受け取るのなら、それは何であるだろうか。

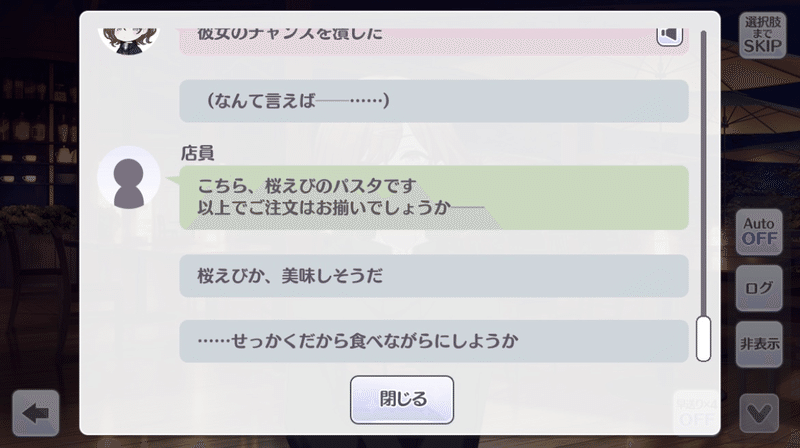

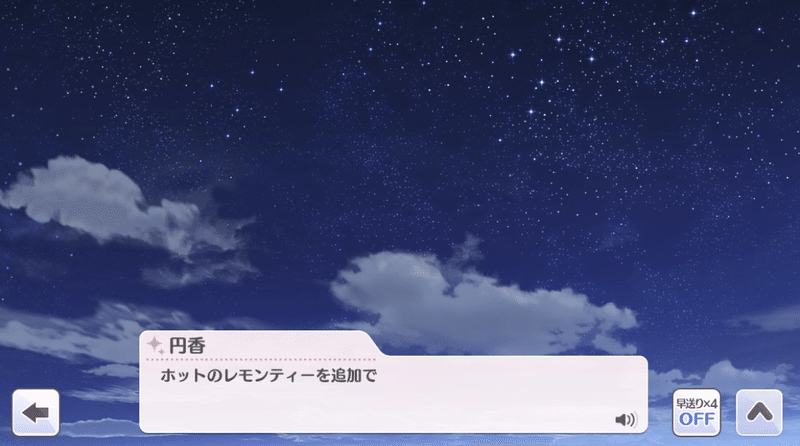

前者『into』は時系列としてまだ映画の仕事の再序盤の段階であり、円香は作中劇の物語と「共鳴」する前の段階であった。それからワークショップを通して役柄を知ることで、そして『the』の中で監督から円香自身の美学について問われることで、重要な刺激が与えられる。それは結果、物語とのリンク、すなわち〈美〉の追究者としての目覚めを円香にもたらしたのである。その結果、主人と円香は美的対象への渇望=「飢え」という性質を共有するに至ったのだろう(ここでどうしてもある違和感が生じる。円香が演じた役柄はメイド長であり主人ではない。この点は最後に言及する)。いま述べたように、「飢え」の第二の意味は、美的対象を手中に収めんとするが叶わないという状況における行き場のない渇きである。作中劇の場合、主人の飢餓は吸血鬼への憧れ、あるいはメイド長への恋情に由来していた。円香の場合もまた、美的欲求と空腹が紐づいているとみられる場面がある。たとえばG.R.A.D.編『椅子の背もたれに』がそうである。【ギンコ・ビローバ】から登場した新人アイドルとの共演にあって、円香は「失敗」したとプロデューサーに報告する。その内容は、新人アイドルが自分で望んで得ようとした笑われ役というポジションを、円香のエゴのために否定してしまったことである。このシーンは第一義としては、「人格」とか「本当の自分」と呼べるものをコンテンツ的に消費することを宿命づけられているアイドルという存在に対する円香の抵抗感や恐れを描写してものである。しかし同時に円香は自分の言葉の「軽さ」という表現を用いながら、それと対比する形で、円香自身にとっては受け入れがたいスタイルを決然と選択した新人アイドルの生きざまを、価値あるものに向ける視線で見ていることを示唆している。プロデューサーとの対話をしながら、円香は桜エビのパスタを頬張る。

ついでに追加注文もするのだが、これはかつて仕事外でのコミュニケーションには別途賃金を貰うと明言していた円香が、プロデューサーに対して明確に心を許し始めている表現として印象深い。

このように飢えを美的欲求の比喩として受け取ることで、円香と主人の人格の対応はますます明らかだろう。

さて、作中劇のクライマックスは主人の死である。主人は自分が人間であると気づくことなく、主観的には吸血鬼として死に至った。ここでも対応関係を利用するならば、主人の死は円香の「死」を暗示していると考えられる。それは具体的にはどのようなものか。筆者は【オイサラバエル】の内容を念頭に置いた解釈をした。

改めて、吸血鬼が〈美〉、人間が〈美〉に非ぬ存在という構図を前提してみよう。すると主人は、本来〈美〉ではない存在が仮構的な〈美〉をまとったまま、〈美〉でない存在に立ち戻ることなく終わりを迎えた者であると言える。【オイサラバエル】ではすでに、このような性質を備えたモティーフが登場していた。それはドライフラワーだ。華やかな時の後で、枯れて色褪せる花。その〈美〉を永久に閉じ込めておく技法としてのドライフラワーは、幻想を抱いたまま息絶えた主人を彷彿とさせる。毒とはシリカゲルだ。

円香にとってドライフラワーとはどのようなものか。それは、花をそのもっとも美しい時間のうちに「吊るす」ものであった。このような、ある意味でその対象を永遠のものにするための操作は、なにも花だけに対して行われているものではない。『序』におけるプロデューサーとの対話の中で、円香は次のような言葉を口にしていた。

円香がアイドルを辞めるという可能性について考えているというのは、前述のとおりである。それは第一に、自ら理想とする〈美〉を体現することが不可能であると悟ってしまったがゆえである。しかし、それに留まらない第二側面を彼女は意識している。円香がアイドルとしてさまざまな活動をしてきた今、ここで時間を止めるということは、そうして得た輝きを見る人の心に残し、永久に翳らないものする機能を持つ。それは実は〈美〉を体現するということなのである。円香にとっての引退という選択は、〈美〉に対する諦念の結果だけではなく、まさに〈美〉であらんとするための一つのアプローチであり得ている。

〈美〉を実現するためにある意味で身を亡ぼすという在り方―—つまりは耽美主義的な在り方こそが【フリークス・アリー】で円香が監督から学び取ったことの一側面である。とはいえ、円香は本当に〈美〉とともに沈むことを望んでいるのだろうか。あるいはそうでないのだろうか。

彼女を「望む空」に羽ばたかせることができるか、そもそも「望む空」はどこにあるのか。円香の行く末について、重要なアクターとしてかかわっている存在こそがプロデューサーである。次節からは、そんなプロデューサーと〈美〉について考えてみよう。

プロデューサーと〈美〉

〈美〉は一つではない。もちろん、円香にとっての〈美〉は唯一無二のものかもしれないが、それを踏まえても、彼女が自覚的に己の美学を反省すること、あるいは他人の美学を学習することを通して、いまとは別の〈美〉の可能性に対して視野が拓けてくるという将来を、読者は想像できる。これは、単に一般的な可能性として述べているわけではなく、円香のシナリオにおいて示されている方針でもある。再び【ピトス・エルピス】のTrue Endに注目しよう。

「もっと精巧で、複雑で、繊細で、透明な音じゃないと」

「もっと、魂を削り出すように、美しく」

先程も挙げたこの台詞が流れてくる場面には、大きな仕掛けが施されている。このコミュを一読された方ならご存じであろう、「プロデューサーの台詞を表示しているテキストに重なってそれとは異なる円香のボイスが流れてくる」という演出だ。ここはBGMや他の演出も相まって非常に感動的な場面なので、未読の方にもぜひ体験してほしい(この記事が順当に書き上げられたならば、投稿からそう遠くないうちに限定PSSRセレチケがショップに追加されると見込まれるので、未所持の方でも経済的余裕があればすぐに入手することができる)。上の引用は、文字にはなっていない円香のボイスを書き起こしたものというわけだ。

さて、遠慮なくネタバレをすると、同時に表示されているテキスト――プロデューサーの言葉――は次のようなものだった。

円香自身の台詞との対応は、明らかであろう。「荒さ」「単純さ」「野性」そして「豊かさ」、円香が透の存在を軸に見出した〈美〉のものとは真逆と言ってよい諸性質を、プロデューサーは円香の歌声の中に発見したのだ。

ここに一つのメッセージが投げかけられている。円香が〈美〉の探求者であるのと同時に、彼女自身もまた誰かの目によって〈美〉を見出される存在である、と。透の〈美〉が空中を流動する澄んだ大気の複雑な様相だとしたら、円香の〈美〉は地を肥やす土くれのようなものだ。あるいは、円香にとっては不本意な比喩だろうが、透の〈美〉を鳥のようだとするなら、円香自身が宿す〈美〉は虫のようだと言えるのかもしれない。

虫が苦手だという彼女の性質を、自己嫌悪の表れと読むことができるかもしれない。

【無色】ではとある虫を参考にして仕事の突破口を開いているが、これは円香がある意味自分の持つ〈美〉を肯定する仕方でアイデアを出したということであり、彼女の価値観の変化を暗示している。

円香は【フリークス・アリー】ではじめてプロデューサーを「芸術家」と評した。ここには、彼女が〈美〉を見出される存在であるのと同時に、プロデューサーが〈美〉を見出す側の存在であるという含意がある。では、彼はどのような美学を持っているのだろうか。

円香曰く、プロデューサーは枯れていく花を枯れていくままに愛する人間である。これは、彼がドライフラワーを美しいと評価したことへの意外さから出た独白だった。「時間の中での物事の自然な移ろいそのものこそが美である」という価値観に基づけば、ドライフラワーはその自然に手を加えてしまっているという点で確かに魅力を損なっている。そして、プロデューサーがこのような自然主義的な感性の持ち主ならば、それは理想的で無時間的なものを〈美〉とする円香とはある意味で対照的な美学の持ち主であるということになるだろう。しかし、これはおそらく正確な見方ではない。プロデューサーは現にドライフラワーの美しさを見出しているし、【オイサラバエル】において円香が発見したノンフィニートという〈美〉の様式も、彼の示唆があって到達したものである。これらを踏まえたならば、プロデューサーもまた物事そのものの奥にある何か――魂と呼べるものに着目しているのは確かであると言えよう。ただし、円香とプロデューサーでは魂に対するイメージが大きく異なっているのだ。

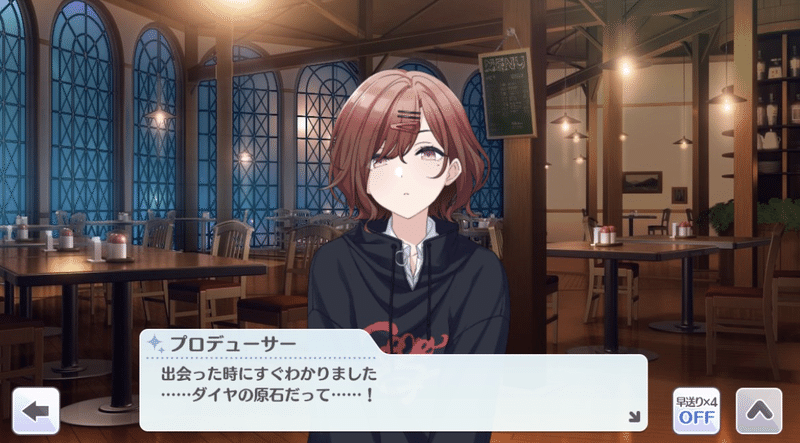

【フリークス・アリー】のTrue Endでプロデューサーは「ダイヤの原石」という比喩を使う。円香の最初のシナリオW.I.N.G.編『夜に待つ』が意識されているのは言うまでもない。

「カットするのが惜しまれる」と彼は述べる。ところで原石が宝石になるまでには通常、いくつもの工程が介在するものだ。クリーピング(不純物の除去)、カット、研磨―—見た目と手触りを念入りに整えることで初めて私たちがイメージするような宝石ができあがる。ものにもよるだろうが、ダイヤモンドの原石などはほとんど石くれと区別がつかない場合もある。

いまの円香であれば、やはり原石そのものを美しいとは思わないだろう。それどころか、磨き抜かれた宝石にだって美しいとは感じないはずだ。硬いダイヤモンドですらいつかは砕けてしまうときがやってくるのだから。

プロデューサーは少し違う。そもそも彼は「ダイヤの原石」という比喩を独特のレトリックとして用いている。典型的な用法なら「ダイヤの原石」には「磨けば光る」という文句が付随する。未熟だが将来性のある才覚を指してそう称することが多い。人がこの言葉を用いるとき、大概はその期待の先に未来のダイヤモンドがイメージされている。しかし、彼がこの言葉を使うとき、スポットライトを当てられているのは原石そのものだ。土に塗れ、いろいろな成分と混じり、年月によってひび割れもしているような原石自体が、それとして美しさを内包している。これがプロデューサーの美学であり、「魂」への円香とは違った捉え方である。あえて端的な言い方を好むなら、円香の思う魂は理想的で静的、プロデューサーの思う魂は非理想的で動的なものだ。

彼自身がこう述べているように、円香に対して「ダイヤの原石」という言葉を投げかけた裏側にそのような美的な意味が潜んでいたのかどうかはわからない。とはいえ、円香に対してプロデューサーが見出した〈美〉のありようをこのW.I.N.G.時点ですでに暗示しているのは確かである。そのありようは、先ほど言及した【ピトス・エルピス】『gem』におけるプロデューサーの独白の内容に重なっていく。

【フリークス・アリー】――②噛み合いはじめる対話

プロデューサーは、円香の停滞をどれほど具体的に確信しているだろうか。少なくとも【キン・コン】のTrue End『定義する、今』では彼がある程度それを感じ取っているような描写もある。

彼女の前進を意図してプロデューサーが仕事をとりつけ、円香に挑戦させるというのは、【キン・コン】と今回の【フリークス・アリー】で共通するフォーマットである。特に今回は、円香のある意味でピュアな美的価値観が、さまざまな刺激によってより深みを増すことを、それによって彼女が自身の価値を肯定的に捉えられるようになることを意図していたと言えるだろう。

ここで少し触れておきたいのは、円香とプロデューサー、映画監督に連なる本コミュのもう一人の重要人物である、助演女優のことについてである。

円香に対して少しきつい当たり方をするこの女優は、読み進めるとわかるように、かつての円香を想起させるような言動を行う。たとえば『into』では、円香を(ひいてはアイドルという職業を)揶揄する目的で、彼女は次のように言い放っている。

この台詞が、よく認知された円香のとある台詞のオマージュであることは明らかだろう。かつては円香が路上で活動するアイドルについて放ったこの言葉が、何の因果か今は円香に対して放たれている。

余談だが、これに対する円香の応答には心を揺さぶられるものがある。もともとアイドルとしてのエゴが希薄だったはずの彼女が、いつの間にかアイドルであることへの矜持を覚えていることがわかる反応だ。

女優と円香が重なるシーンは、True End『WALLOW』にもある。さきほども言及した「ダイヤの原石」という表現が関わる箇所だ。女優が語るように、彼女もまた円香と同様に「ダイヤの原石」という言葉に誘われて芸能の道へと足を踏み入れた人間だった。女優はそれを「磨けなかった」ことを、つまり自分の才能を開花させられないまま長い時間を過ごしてしまったことを悔いる。この描写は、いままさに円香が〈美〉の透明さに焦がれていること重なる。女優は円香よりも年上である。とすれば彼女はかつての円香であるだけでなく、これからの円香が辿るかもしれなかった一つの可能性を具現化した存在でもあると言えよう。

さて、女優の独白を立ち聞きしていたらしいプロデューサーは、自身の美学をもってそれにコメントをする。ダイヤの原石は原石のままで綺麗なのだと。これがかつての円香、そしてこれからの円香を暗示する存在に投げかけられた言葉であるならば、それは間接的に円香へのメッセージとなっている。

これによく似た台詞を、かつて円香は新人アイドルに向かって述べていた。

過去でも未来でもない、いまという時間を生きる存在そのものに内包される〈美〉をプロデューサーは照らし出さんとする。女優はこの言葉によって救われただろうか。あるいは、彼女は救われるための時間をもう使い果たしてしまっていただろうか。

円香はどうだろう。こちらも、わかりようがない。円香の物語がはじまって、私たちの時間軸では4年が経ったが、まだまだ先は長く感じられる。結論が出せるのは、ずっと未来のことになるのかもしれない。

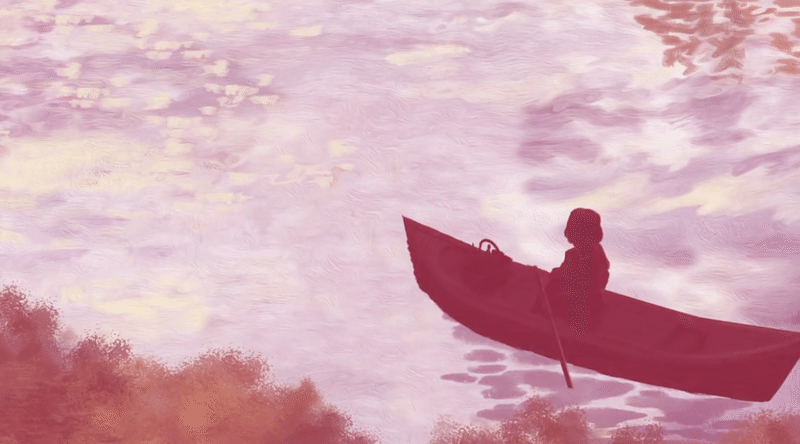

ありがたいことに最近の円香はプロデューサーとのコミュニケーションを楽しんでくれているし、相互理解を深めようと意図してくれてもいる。だからこそ、二人の対話は続いていくのである。次は円香が応答する番だ。彼女の「美しいもの」の話は、どのように決着することになるのか。【フリークス・アリー】の結末は、その先で歌い続ける彼女の姿を私たちに期待させるものだった。

溺れる、あるいは、溺れさせない

円香の中にはまだまだ葛藤が息を潜めている。これまで見てきたように、プロデューサーとの二人三脚の果てに、彼女はこの先新しい美的価値観に出会うのかもしれない。しかし、円香がいま現在持っている美学をすべて棄却して、新しい自己肯定的な美学を手に入れること、それこそが物語の示す彼女の進む道になるのだろうか。そうかもしれないし、そうではないかもしれない。記事の残りの部分では、そんな円香が現在置かれているアンビバレントな状態についての考えを述べていこうと思う。

【フリークス・アリー】コミュ4『Underground』にて、円香が貰い物のチョコレートをプロデューサーの口に押し込むシーンは、その行為の艶美なさまもそうだが、作中劇とのシンクロがここでも果たされているという点において、特に印象的だ。

気になるのは、このシーンとその前後の意味深な台詞が何を意味しており、円香のどのような感情を表現しているかである。プロデューサーにチョコレートを押し付けながら、円香はこのように呟く。

「そう望んだ時」とはどのようなときを指すのか。これまで述べてきたことを踏まえるなら、それは円香がアイドルを退く決断をするとき、そして、そのことによって〈美〉を体現しようとしたときである。ゆえに、この行為をすることによって円香は、将来訪れるかもしれないその瞬間のためにプロデューサーに対して何かを希っているのだと考えられる。では、何をだろうか。少なくとも二つの読み方ができそうだ。

一つはプロデューサーが自分の決断を食い止めてほしいという願いである。これは、彼の美学に対する期待である。美的渇望とともに息絶えた主人と同じ末路を円香は予期している。だからこそ、彼女がプロデューサーにチョコレートを咥えさせるその行為は、そんな結末が訪れるという警告である。〈美〉への惹かれがときに他のどんな物差しよりも優越してしまうように、円香が自分の意志で踏みとどまるというのは、彼女にとっては困難に感じられることだったのかもしれない。だからプロデューサーを頼った。そう読むことができる。

True Endのタイトルにもある「WALLOW」とは「耽溺する」という意味だ。この単語からはもちろん今回のコミュで登場した耽美主義の思想が第一に連想されるわけだが、それ以外のところでも、円香のシナリオでは「溺れる」という表現がよく出てくる。たとえば、【カラカラカラ】では、フェスアイドルイラストがまさに円香が溺れて海中に沈んでいると解釈できる構図のものである。また、同じカードのホームボイスとして、次のような台詞もある。

Landing Point編より『yoru ni』でも、円香は「溺れる」という表現を使う。こちらは、読み手の胸が締め付けられるのを抑えられないほどの痛切さに満ちた心情の表れとしてだ。そして、この言葉に対してプロデューサーが返したのが次のような言葉だ。

円香にとってこのやりとりが重大さであったことは、たとえばLanding Point編の少し後に【オイサラバエル】コミュ2『廃墟、エントロピー』にて茶化しながらもプロデューサーの当の発言を蒸し返していると思われる会話があることからもわかる。

溺れそうになる自分に対して、助けると力強く宣言したプロデューサーに対して、彼女はある仕方での信頼を寄せるようになった。そして、いままさに円香は作中劇を媒介にして、自分が溺れそうになっていることを意識的にか無意識的にか見通している。チョコレートを食べさせるという行為によって、彼女はそんな自分の内面をプロデューサーに示唆しているのかもしれない。

さて、ここまでが一つの読み方であり、〈美〉に溺れそうになっている円香をプロデューサーが掬い上げるという、これまでこの記事で辿ってきた読み方によく馴染む読解なのだが、問題となっているシーンには別の読み方もあり得る。この記事では、いくつかの共通項から円香と作中劇における主人との象徴ー被象徴関係を見出し、それを前提にしてきた。他方で、この関係性を考慮するたびにどうしてもつきまとうのは、円香が演じているのが当の主人ではなくメイド長の方であるという点についての違和感である。単純に、メイド長こそが円香を象徴したキャラクターであるとみなすことができるならば、整理の仕方としては綺麗だ。特に、プロデューサーにチョコレートを食べさせるシーンは、カードイラストにもなっているメイド長から主人へとチョコレートを差し出すシーンと明確に重ねられている。だとすれば、このシーンについては円香とメイド長との象徴的関係を重視した読み方があってもいいだろう(そして自動的に主人はプロデューサーについての何かを象徴しているということになる)。

改めて見てみると、主人の耽美主義者としての運命を決定づけたのがメイド長による行為だ。それまでの主人は、メイド長への恋情が根柢にある吸血鬼という存在への焦がれと人間としての倫理観が綯い交ぜになった、両義的な感性の持ち主であった。そして、彼が二つの心の間のバランスを決定的に崩すこととなった原因は、チョコレート(実際はチョコレートに含まれていた毒物)である。結果として、彼はあくまで吸血鬼として最期を迎えることになり、美学の観点からは耽美主義の体現者になった。

このようなラストシーンについて円香とプロデューサーは会話を交わした。プロデューサーは、主人が絶望を知らないまま、〈美〉に淫して息絶えるようにメイド長が図ったことを、(非難するニュアンスではなさそうだが)それが人間としての本来の生き方を見殺しにすることであったと指摘する。このことからわかるように、プロデューサーは「芸術家」でありながらも耽美に与しているわけではない。ここは、プロデューサーと主人に共通している性質である。

だからこそ円香はメイド長のように、プロデューサーに「毒を盛った」のかもしれない。それは、〈美〉の魔力から逃れられなくなる毒である。こちらの読み方を考慮すると、円香がプロデューサーに掬い上げられるのではなく、プロデューサーとともに溺れるというもう一つのルートが見えてくる。

では結局、二つの読み方のうちどちらにコミットすれば円香の心情をとらえることができるのだろうか。優柔不断で申し訳ないが、筆者はどちらも一つの側面を正しく捉えた読み方だと考えている。円香の心情は、「溺れたいけど助けてほしい」というアンビバレントな内容を含んでおり、そのどちらに天秤が傾くのかは、いまは未知数の事項だ。身もふたもないことを言えば、シャニマスがアイドル育成ゲームである以上円香がアイドルでなくなるという選択肢はあらかじめ存在しないに等しいのだが、円香が現在の美意識を揺るがすことがないまま何らかの活路を見出すという方向はその制約の中で実現されてもおかしくない。

円香にとって「望む空」はどんな色をしているのか。それがどのような答えを導いたとしても、プロデューサーはきっとそれを尊重するのだろう。読み手である私たちは、その行く先に幸多からんことを願うばかりだ。

おわりに

長々と書き連ねてきたこの文章をここまで読んでくださった方がいるならば、感謝を述べたい。樋口円香という人間が重ねてきた時間、そしてこれから重ねていくであろう時間についての考えを、筆者なりに実体化したいと思いたって始めたこの記事の執筆であったが、ここまで書き終えてみると、はたしてこれがどのような層に向けた内容なのかよくわからなくなってしまった。円香のシナリオを積極的に読み続けてきた人にとってはわかりきったことばかりを並べた文章だったかもしれないし、反対にあまり読んだことがない人にとっては、あちらこちらに参照点が跳躍するわ、ネタバレが多すぎるわで、幾分参考にならなそうな、不親切な文章になったかもしれない。とはいえ、ほんの一部分でもあなたが円香について思いを馳せる際の補助線となることができたのなら幸いである。この記事を読んで、肯定的にも否定的にも何か思うことがあれば、ぜひあなたの考えを文章化してみてほしい。もちろん、心にしまっておいてもいい。どちらにせよ、円香のシナリオについて思いを巡らせる人口が増えるならばそれは望ましいことである。

今回の記事ではシャニソンのシナリオには一切言及しなかった。特に意識してそうしたわけではないが、いまとなって理由を後付けするならば、シャニソンがサービス開始してからまだ日が浅いからである。現状シャニソンのシナリオは(筆者が読んだ範囲だと)enza版の既存エピソードを作り替えたり、同じテーマから派生させたり、純粋にアイドル同士の交流を楽しむようなサイドストーリーになっていたりという印象で、enza版を中心に進行している物語について語るときにあえて差し挟む動機もなかったというところだ。

とはいえ、最後に少し言及しておきたいエピソードがある。楽曲『青空』のイベントと同時に実装された★2樋口円香【透き通る空模様】である。その中の『目線・3』というコミュは、ある対比に触れている。円香のクールな立ち振る舞いから連想される「強さ」や高校生という属性に結び付けられる「青春」感。そういった性質を、円香はスタッフやファンから仮託されている(これはノクチルのシナリオイベントでもしばしば題材になってきたポイントだ)。他方で、プロデューサーはあくまで円香に何かを押し付けることを避けようとする。円香曰く、彼だけは「代弁者」になろうとしている。それを彼女は「いい迷惑」と評するわけだが、口ぶりから察するにそんなに悪い気持ちでもないようだ。

「代弁者」という表現はここで登場している。このときにはまだプロデューサー咎めるニュアンスが強かった。

この記事は、思い切って円香の代弁者になることを試みたものである。他人の在り方を代弁するというのはとても難しく、ときに危うい行為だ。この危うさを認識し、代弁する対象に対して誠実であり続けるというのが肝要だろう。この場合誠実であるというのは、熟考を続け、新しいエピソードなどがあればそれをもとに色を塗り直し、常に自分が彼女に対して何を押し付けているか自覚しようとすることである。だから、この記事の内容は当然、今後の修正や訂正に対して開かれている。こういう仕方で対象に対して誠実であり続けるというのが、多分筆者にとって一番向いている愛情表現の方法なのだろう。とはいえ、二万字を優に超える文章を書くという作業の疲労は半端ではないので、今後しばらくはやらないと思うが。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?