藤村生誕150周年記念 小諸旅行記 ④番外編(軽井沢~信濃追分)

①~③と続いてきた小諸旅行記ですが、最後に小諸から電車で30分弱の距離にある軽井沢~信濃追分周辺エリアにある文学スポットをご紹介して終わりにしたいと思います……!

軽井沢周辺

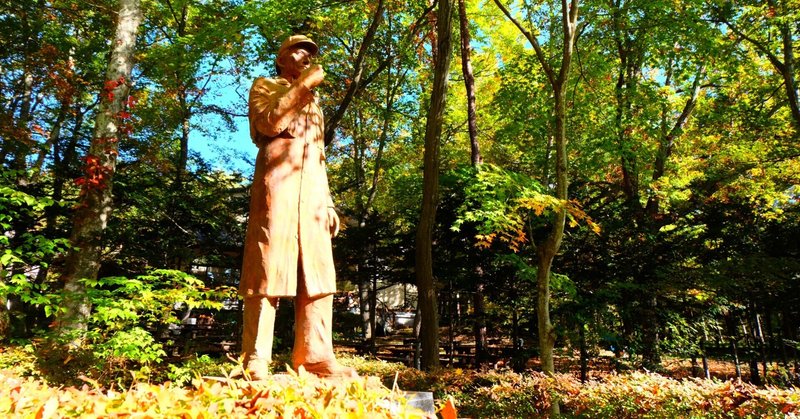

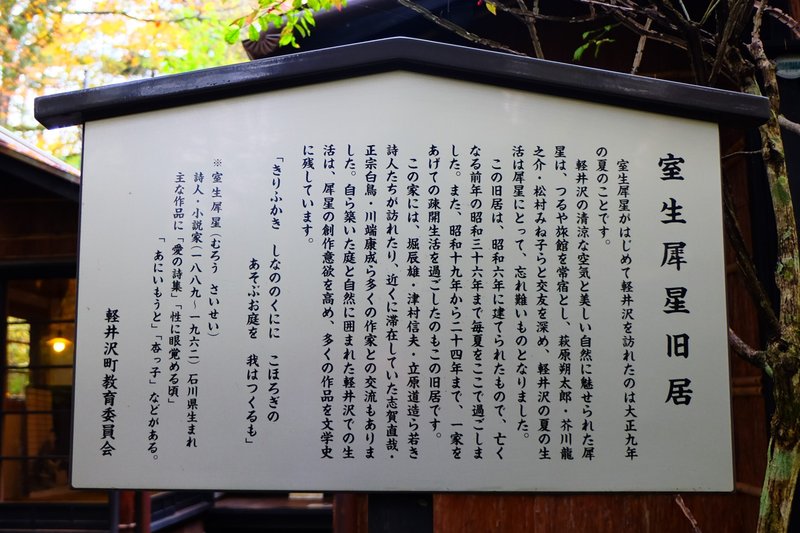

室生犀星記念館

まずは軽井沢駅から徒歩25分ほどの距離にある「室生犀星記念館」にお邪魔してきました!

25分というと中々距離があるようにも思われますが、後半は軽井沢のメインの通りを歩くので両側も色々なお店などありお散歩にはもってこいの楽しい道です。雨の日や疲れているとき記念館から徒歩5分程度のところからバスも出ていますので、そちらを利用するのもおすすめです!

最後の方は下の写真のような少々狭い道に入っていくのですが、案内板があるので恐らく迷わずに行けるのではないかな~と思います。

「記念館」という名前にはなっていますが、小諸の藤村記念館や虚子記念館のようないわゆる「文学館」よりの記念館ではなくて、どちらかというと旧居(別荘)の展示が主となっています。

建物は4~5年ほど前に改修工事があったそうで、非常に綺麗な状態で保全されていました。

綺麗に手入れされた苔が印象的な旧居です。

作庭が好きだったという犀星のこだわりを感じる素敵な庭です……。犀星の庭づくりに対するこだわりは「庭をつくる人」という彼の随筆にも表れていますが、「総じて庭は石と苔との値が深ければよい」という彼の言葉の通り、寂寞とした落ち着きを感じさせる穏やかな雰囲気が漂っているように思います……。(かなり彩度を上げる設定で撮ってしまっているので思ったよりも派手な絵面になってしまいましたが実際はもっと深みのある静かな雰囲気でした……Fujifilmミラーレスの発色の良さを見くびっていた……)

苔は日苔といい打水をしないでも蒼々としているのをわたくしは一番に好んでいる。山にある苔である。暑い日には乾いたままで蒼く、へいぜいは水をやらないで折々の雨を待つか或は一週一回ぐらいの水でよい。がっしりした苔である。大庭などはこの苔の方がよい。水をやらない癖にして置けばそのまま苔になるのである。苔は肌のこまかいほどよいとしてあるが、山苔日苔の肌の荒いのは一層の荘重を感じさせるものである。総じて庭は石と苔との値が深ければよい、龍安寺の石庭は或る意味で枯淡な達人の心境をそっくり現わしたものと言ってよい。寂しさにすぐれた人間の心もつき詰めてゆくと、石庭の精神でなければならぬ。

ところで、作庭は秋聲も好きだったようで、犀星と秋聲の間には庭造りを通した交流がありました。昭和3年に犀星が田端の家を引き払う際、犀星は秋聲に矢竹を数株譲り、その竹は今でも東京の徳田家のお庭に残っているそうです。

現在の徳田家のお庭のことなどは、こちらの『街の子の風貌 徳田一穂 小説と随想』の中にも描かれているそうで、金沢の徳田秋声記念館や出版元の通販サイトなどから購入できますのでご興味のある方はいかがでしょうか……。私は先日記念館に行った際に買おうか迷って「でもまだ北村透谷の積読が3冊以上あるし……」と思ってやめてしまったんですが帰宅してからめちゃくちゃ買えば良かったと思って後悔しています……通販しようかな……

犀星は軽井沢のこの別荘のことを「こおろぎ箱」と呼んでいたそうで、自分たち夫婦を「親こおろぎ」、親しい友人であった芥川を「王様こおろぎ」、年の離れた文人仲間の堀辰雄や立原道造らのことはそれぞれ「姫こおろぎ」、「コドモこおろぎ」と呼んでいたとか……仲良さげでとてもいいですね……。

案内板にも、「きりふかき しなののくにに こほろぎの あそぶお庭を 我はつくるも」という短歌が紹介されています。

室内には当時この別荘でくつろいでいた犀星の写真や彼の遺愛品なども展示されており、「本当にかつてこの建物で犀星が暮らしていたんだな……」という実感を得ることができます。

建物の中に入ることはできませんが、縁側の傍まで行って中をじっくり見ることができて楽しい……

余談ですが、軽井沢のこのエリアには川端康成の別荘もあったのですが、昨年(2021年)取り壊されてしまったそうです。非常に残念ですね……。文豪所縁の地や建物、どうにか残っていって欲しい……

軽井沢町歴史民俗資料館

軽井沢2か所目の文学スポット、歴史民俗資料館は軽井沢駅と中軽井沢駅の中ほどに位置する資料館で、軽井沢駅からは徒歩30分、バスで10分ほどの距離にあります。

常設展示ではないのですが、2022年の7月から11月15日まで「正宗白鳥展」を開催していました。(※11月16日から翌年3月31日まで冬期休館中)(展示期間中に広報を兼ねて旅行記を書きたかったのにもたもたしていたら終わってしまいました……)

実は軽井沢に行くまでこの展示があることを知らずにいて、軽井沢駅にてチラシを見つけて急遽向かうことにしたのですが、白鳥の生涯や交友関係についてまとめられていて(白鳥初心者の私にとっては特に)非常に面白い展示でした。秋聲が犀星とともに軽井沢の白鳥の別荘を訊ねた話や、犀星一家とは家族ぐるみの付き合いがあったことなどが紹介されていました。

白鳥の書いたもの、藤村や秋聲なんかについての評論をちょろっと読んだことがあるくらいだったのですが、こういう展示に行くともっと色々読んでみたいな~~~と思いますね……おすすめ作品(評論でも小説でも随筆でも)があったらぜひぜひ教えてください……!

そういえば軽井沢にはいくつか文学碑がありまして、先ほど書いた室生犀星旧居の方面に犀星や芭蕉の文学碑があるほか、そこから更に5分ほど坂道を上った方には正宗白鳥の文学碑も建てられています。この正宗白鳥の文学碑ですが、年明けにはより人通りの多い雲場池付近にある正宗白鳥の旧別荘の敷地内に移設するそうで、今回の企画展はその文学碑の移設を記念したものだそうです。

今回は軽井沢に滞在できた時間がかなり短く文学碑まで見て回ることはできなかったのですが、歩いていても楽しい街ですし今度ゆっくり見て回りたいところです……中軽井沢の方には北原白秋の歌碑なんかもあるらしい……。

こちらの軽井沢町歴史民俗資料館ですが、後述の堀辰雄文学記念館を含む五つの資料館を回れるセットのチケットもありますので、堀辰雄文学記念館も行きたいな~という方はセットの方を買うのがおすすめです!

藤村とお酒の話

これはかなり余談なのですが、軽井沢駅前にこんなお店がありました……!

ちょうどお休みの日だったので入れなかったのですがめちゃくちゃ気になる……。看板に出ている千曲錦酒造の「藤村のにごり酒」は首都圏のスーパーなんかでも偶に見かける日本酒ですが、あまりにも下戸なので買う勇気が出ず、その内飲んでみたいな~~と思いながら日々を過ごしています……。

藤村のお酒弱いエピソード本当に好きなんですが、弱かったわりには藤村ゆかりのお酒、中々種類が多い印象があります。この「藤村のにごり酒」の他にも、代表作から名前をとった日本酒「夜明け前」もありますし、滋賀県には藤村が取り寄せて飲んだことで知られる「桑酒」があります。

取り寄せてまで飲んだお酒があったということは、弱いといっても下戸というほどではなかったのかもしれません。明治書院『島崎藤村事典』の「酒」の項目によれば「藤村は父親のように酒は好きではないが、仕事が終わった後の一ぱいや、友人達と話しながら飲むのを好んだ」とのことですし……。

島崎藤村を尊敬していた5代目世代が、藤村生誕100年(昭和47年)に際し、藤村に因む銘柄を考案した結果、父 島崎正樹(夜明け前の主人公 青山半蔵のモデル)と小野は深い交流があった事、創業の時代などを考慮し、“夜明け前”に決め、藤村の嫡子であらした藤村記念館初代理事長・島崎楠雄氏より直接“夜明け前”の名を使うことを許していただきました。

https://yoakemae-ono.com/aboutus/

小野酒造店の「夜明け前」は藤村が好んで飲んでいたという訳ではありませんが、藤村の長男、楠雄さんに許可を受けてその名を冠したということで藤村ファンとしてやはり一度は飲んでみたいお酒です……。

これは度々話しているんですが、私のお気に入り藤村下戸エピソードは「人生で初めてお酒を頼む藤村と戸川秋骨が2人で5勺(90ml)注文して(2人で飲む量としてはあまりにも少ないので)店の人や友人達に笑われた話」と「藤村・馬場胡蝶・戸川秋骨・斎藤緑雨の4人でお酒を飲んだ帰りに人力車の上で酔って戻した」の2つです。後者に関してはちょっと車夫さん災難だったな……という気もしますが……

5勺あつらえたエピソードは『桜の実の熟する時』や『春』に出ています。私小説なのでどこまでが本当の経験談でどこからがフィクションなのかという点については微妙ですが、この5勺エピソードは2作品に亘って度々登場していることからも、ある程度類似の出来事が実際にあったのではないかな~と勝手に思っています。

「菅君、お酒を一つあつらえてみようかと思うんだが、賛成しないか」

……

「君、二人で一本なんて、そんなに飲めるかい。」

と、言って菅は笑った。そういう友達は杯なぞを手にしたこともない人だ。言い出した捨吉はまた、何ほどあつらえていいかということもよくわからなかった。一合の酒でも二人には多すぎると思われた。

捨吉は手をもんで、

「じゃ、まあ、五勺にしとこう。」

この捨吉の「五勺にしとこう。」がそこにいるねえさんばかりでなく、帳場の方にいるものまでも笑わせた。

五勺あつらえた客は簡単に飲み食いされるものがそこへ運ばれて来るのを待った。

……

わずか一つか二つ乾(ほ)した猪口で二人とも赤くなってしまった。

(モデル:菅=戸川秋骨、岸本捨吉=島崎藤村)

「菅君はいけないんですか。」と青木は盃(さかずき)を差して、「すこしやりたまえな。」

「いえ、だめです。」と菅は手持ちぶさたに見えた。「僕は奈良漬に酔う方の口なんですから。」

「全く、菅君はやりません。」と岸本は弁護するように言った。「そうそう、菅君と一緒に高輪の蕎麦屋で飲んだことがあった。あの時は君、ホラ、二人で五勺あつらえたっけね。」

「五勺あつらえるやつがあるもんか。」と青木は笑う。

岸本は菅と顔を見合わせた。菅は笑って舌を出して見せた。

(モデル:菅=戸川秋骨、岸本捨吉=島崎藤村、青木=北村透谷)

「あなたがたのことを聞きましたよ。」と操もそばへ来て子供を抱きながら言った。……「——お二人でお酒を召し上がった時に、五勺おあつらえなすったとかッて。」

「オヤ、大変なことを聞かれちゃった。」と菅は笑って、岸本と顔を見合わせた。

(青木操=北村ミナ(北村透谷の妻)、藤村と秋骨で透谷の家に遊びに行ったシーン)

お店の人に笑われた後で、「五勺あつらえた客は簡単に飲み食いされるものがそこへ運ばれて来るのを待った。」と書いているところが中々ユーモラスでとても好きです。五勺ネタ、透谷の奥さんにまで知れ渡っているのが微笑ましい……

斎藤緑雨達と飲みに行って戻した話は藤村の短篇、「沈黙」に出ています。

勝田君、君には諸方(ほうぼう)の飲食店(くいものや)へ連れて行ってもらったね。……左様いえば、鈴木君や佐藤君と四人連で、公園で柔い牛肉を煮て食ったことが有るではないか。……あれから僕等は二人ずつ車で本郷の方へ帰って行った。あの時は僕はすこしばかりの酒に苦しくなって来て、君と一緒に乗った車の上で吐瀉(もど)したことがあった。

(モデル:勝田=斎藤緑雨、鈴木=馬場孤蝶、佐藤=戸川秋骨)

他にもおすすめの藤村お酒弱いエピソードがあれば是非教えてください。人間をやっている文豪見るの本当に好き……

今回は軽井沢編だし藤村の話はしないでおこうと思ったのに全然藤村の話をしてしまいました。ご紹介した日本酒はどれも通販可能ですので、お酒が飲める諸姉諸兄は是非お試しください……! 飲めない私の代わりにどんな味だったか教えて欲しい……

信濃追分駅周辺

堀辰雄文学記念館

軽井沢からしなの鉄道で小諸方面にふた駅のところに位置する信濃追分駅。「堀辰雄文学記念」は駅から歩いておよそ20分、中山道と北国街道の分岐点に位置する追分宿(現・長野県北佐久郡軽井沢町追分)の中ほどに建っています。堀辰雄が晩年を過ごした旧宅や書庫などが保存されており、堀辰雄の没後に奥さんが過ごした家の中で展示を見ることができます。

駅から少し距離はありますが、気候も良くちょうど紅葉の季節だったので中々楽しいお散歩でした。

記念館の前に建つこの立派な門は、追分宿の旧本陣から移築されたものだそうです。門をくぐると出迎えてくれる両側の並木ですが、向かって左側は旧宅の新築祝いに犀星が贈った楓、右側は堀辰雄の奥さん・堀多恵さんが植えたカラマツの並木だとか……

常設展示では堀辰雄の来歴はもちろんのこと、軽井沢や追分で堀辰雄にゆかりのある場所や『風立ちぬ』や『聖家族』といった作品に登場する場所なども数多く紹介されていて面白かったです……

芥川龍之介の堀辰雄宛書簡の中に「なほわたしの書架にある本で読みたい本があればお使いなさい。その外遠慮しちゃいけません。又わたしに遠慮を要求してもいけません」というフレーズがあったのですが、これがとても印象的でした。というのも、芥川さんは(交流期間はおよそ1年と短いものの)夏目漱石を師として非常に敬愛していたことで有名ですが、漱石が自分の弟子(というほどかは分かりませんが、原稿に対するアドバイスを求めてきた人)に向かって答えた言葉がこれによく似ているように思ったのです。

漱石の随筆『硝子戸の中』に、「書いたものを見て欲しい」と訪ねてきた人に向かって彼が答えた台詞が出ています。

「あなたは思い切って正直にならなければ駄目ですよ。……こんな事を云ったら笑われはしまいか、恥を掻きはしまいか、または失礼だといって怒られはしまいかなどと遠慮して、相手に自分という正体を黒く塗り潰した所ばかり示す工夫をするならば、……私の射る矢はことごとく空矢(あだや)になってしまうだけです。

「これはあなたに対する注文ですが、その代り私の方でもこの私というものを隠しは致しません。……

「そういう訳で私はこれからあなたの書いたものを拝見する時に、ずいぶん手ひどい事を思い切って云うかも知れませんが、しかし怒ってはいけません。あなたの感情を害するためにいうのではないのですから。その代りあなたの方でも腑に落ちない所があったらどこまでも切り込んでいらっしゃい。

もちろん、芥川さんの言った物の貸し借りという文脈での「遠慮」と、漱石の言った作品批評という文脈での「遠慮」では多少ニュアンスの違いもあるかもしれませんが、互いに遠慮せず向き合っていこうという根底の姿勢には何か似通ったものを感じます。

堀辰雄宛書簡にあった芥川さんの台詞が漱石から受けた影響によるものなのか、あるいはこれが元々芥川さんの持っていた考えであったからこそ漱石のそんな一面にも共鳴するところがあったのか、その点については分かりませんが、個人的にこの『硝子戸の中』の一節はお気に入りの箇所だったので、展示室で書簡を読みながら漱石のことを思い出してしまいました。

ところで堀辰雄は大学の卒業論文で「芥川龍之介論」という論文を書いているのですが、こちらの原稿も記念館にて展示されていました。いいな~……私も自分の敬愛する文豪(島崎藤村と北村透谷)で卒業論文書きたかった……(英文学科所属の顔)

堀辰雄が元々数学者を目指していたという話なんかも初めて知ったのですが、私も高校まで数学専攻で文学に傾倒さえしていなければ数学科に行くつもりだったのでめちゃくちゃ親近感を湧かしてしまいました。僭越……

あとはこれもそれなりに有名なエピソードではありますが、朔太郎の没後、朔太郎の全集刊行をめぐって犀星と三好達治が一触即発の雰囲気となったときに堀が仲裁をした話なんかも出ていました。この時のことは犀星の『我が愛する詩人の伝記』にも書かれています。

萩原おもいの三好は一歩も譲らずに、しまいにあなたなぞ何が判るんだと啖呵を切り、……私は眼鏡を外して立ち上がった。引っ殴(ぱ)たかれそうだから眼鏡が壊れるような気がしたからである。勿論、廊下に出て貰って取っ組みをしてもよい腹立たしさだった。この席に、堀辰雄もいた。気短な三好に同じくらい短気な私共は、半分立ち上り気味の凄まじさだった。ところが、堀辰雄は顔色を蒼く沈ませて、思いのほかのおちつきで、三好に、先輩には先輩の礼儀もあるんだから、も少し控え目に相談するんだと堀は仲裁役をうけ持って言った。私達はこんな事に口出しを決してしないはずの堀辰雄の顔をちょっと見て、その顔色のアオサがこちらにサッと影響して黙り込こんだ。

血の気が多い……殴り合いをするために眼鏡を外すのちょっと面白いですね……物を大事にしている……。

ところでこの『我が愛する詩人の伝記』には藤村のことも書かれています。その外、犀星と交流があった詩人達について、北原白秋や萩原朔太郎はもちろんのこと、前述の堀辰雄、立原道造、高村光太郎、山村暮鳥などなど様々な詩人のことが書かれています。詩に対する犀星の感想や交友関係などが垣間見え非常に面白い本ですので是非ぜひまだ読んだことがないという方にはおすすめしたい一冊です……!

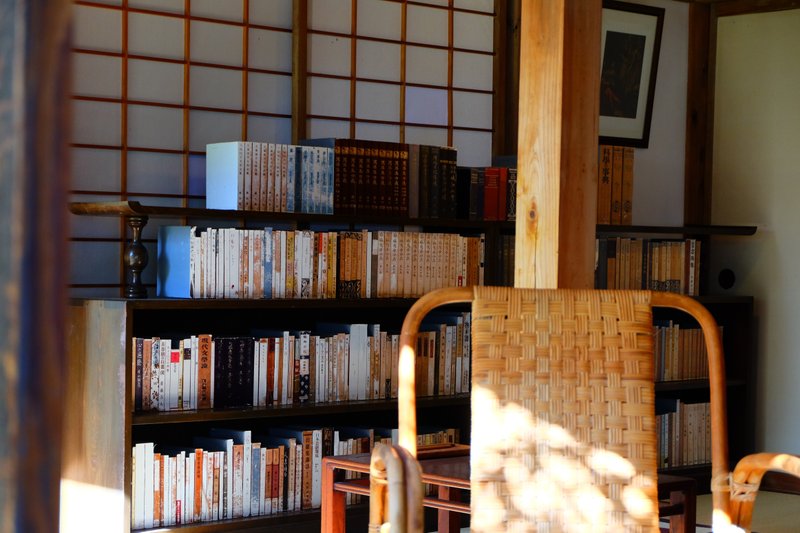

展示の他、記念館では旧居や書斎を見ることもできて、当時使っていた家具など見ながら文豪が暮らしていた部屋の雰囲気を味わうことができます!

文豪の旧居見るの本当に楽しい……。この2枚目の写真の右奥にある掛け軸(「雨過山如洗」)は、川端康成の筆によるもので、新築祝いに贈られたものだそうです。晩年の堀辰雄は右側の四畳半で病臥の時を過ごし、寝床の周りには本がたくさん置かれていたんだとか……。

シャーロック・ホームズ像

さて、堀辰雄文学記念館からさらに歩いて5~10分ほど、庚申塚公園の奥には「シャーロック・ホームズ像」が建っています。

何故こんなところにホームズが? と思われる方も多いかと思いますが、追分宿にある老舗旅館、「油屋旅館」(堀辰雄や立原道造が宿泊したことで有名)は日本で初めてシャーロック・ホームズシリーズを完訳した延原謙ホームズシリーズ翻訳の仕事場として活用・滞在した旅館なんだそうです。

追分の此地にホームズ像が建てられたのは1988年10月9日のこと、日本にホームズが登場して100年の記念として建設されました。ライヘンバッハの滝で知られるスイスのマイリンゲンにひと月遅れの世界で2番目に建てられたホームズ像だそうです。

半ば獣道と化しつつある忘れ去られた公園の中、立ち並ぶ石塔の奥に突如現れるホームズ像……中々に異様な雰囲気ですがそれもまた味という感じがしますね。ちょうど私が見に行った時間帯(朝の9時過ぎ)は木漏れ日がホームズ像の周囲を照らしていて一層神々しい雰囲気でした。

か、かっこいい~~……! 鹿撃ち帽とパイプ……(ところでホームズがきっかけで今や探偵のアイコンと化した鹿撃ち帽とインバネスコートですがこれは挿絵に描かれているのみで原作で描写されているわけではありません……。しかしそれはそれとしてホームズにめちゃくちゃ似合っているので、個人のヘキとして鹿撃ち帽もインバネスもかなり好きです)

新潮文庫の延原訳ホームズシリーズ本当に好き……めちゃくちゃいいですよね……文章が上手い……時代が出ている……理想のホームズ……聖典……

追分にホームズ像があるというのは小諸旅行を計画するギリギリまで知らなかったのですが、無事に見に行けて良かったです。本当に全然誰もいない穴場スポットなのでとてもおすすめです。是非……

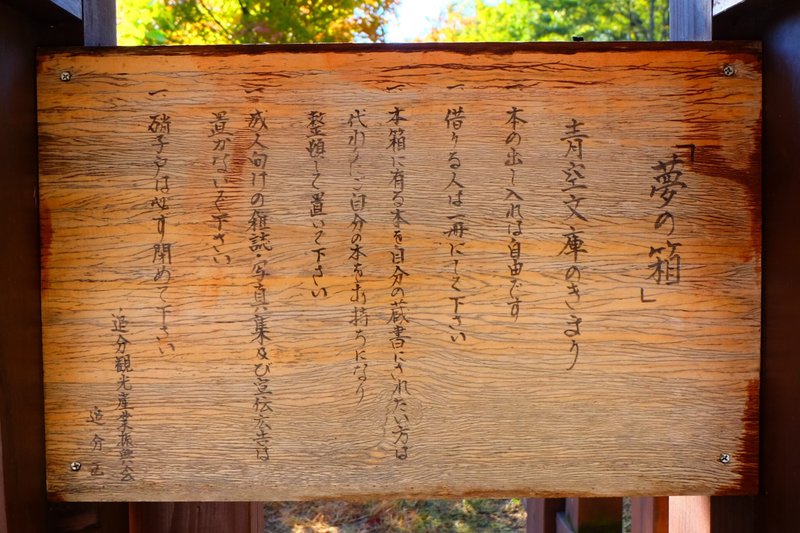

ところで、信濃追分駅から庚申塚公園までの旧中山道沿いに、ところどころこんな本棚が建っていました。

簡易版ミニ図書館のような感じの本箱でした。誰でもここにある本を借りていいそうで、自分の蔵書と交換するのもOKだそうです。

前にTwitterか何かでこのシステムについて見たことがあり、(確か海外の話だったかと思いますがどこの国のどの地域でやっていたかは忘れてしまいました……)めちゃくちゃいいな~~と思っていたので追分でこれを見かけてとてもテンション上がってしまいました。さすが多くの文人ゆかりの地~~~!

これもっと色々な地域で増えて欲しい~……何かこう、難しさとかあるんですかね……近所にこういうのあったらめちゃくちゃ利用するのにな……と思いました。普段読まないような本でも、こういうところに並んでいるとちょっと読んでみようかな~という気になるのもいいですよね。

おしまい

そんなわけで! 2泊3日の小諸旅行でした。充実していた……めちゃくちゃ楽しかったです……。軽井沢~信濃追分も小諸も、文学関連スポットが多すぎて回り損ねてしまったところも多々ありましたが、思ったよりも色々なところを見に行けたかなという気がしています! 本当に楽しかった~~~

小諸はもう絶対に確実にある程度定期的に何度でも行くことが決まっているので、周り損ねたところは次回への楽しみということにしたいと思います。懐古園も中棚荘も無限に行きたい……。

想定よりはるかに長くなってしまった小諸旅行記ですが、4回もお付き合いいただきありがとうございました。文学は全然特に詳しくない一学生の所感と叫びの数々でしたが、少しでも「これから小諸方面行くよ~!」という方の参考になったり、「実際には行けないけど……」という方が旅行気分を味わう助けになったり、特に理由はないけど読んでくれた方の暇つぶしになったりなどできていれば嬉しいです……!

(旅行記内で何か、文豪・文学情報でも施設情報でも単なる誤字脱字でも何か間違いや引っかかる点など見つけた方はどうぞご教示ください……)

Twitterで散々騒いでいたのでそちらから見てくれている方は既に御存知かとも思いますが、実は小諸の一週間後に馬籠も訪問していますので、次は馬籠の旅行記も書こうと思っています……! 馬籠も小諸に引けを取らない充実加減で涙が出るくらい本当にとっても楽しかったので、藤村文学好きの方は是非泊まりに行ってみてください……

小諸も馬籠もそうですが、旅行に行くとどこも文学所縁の施設がたくさんあって回りきれないので、文学に特化した旅行雑誌とか出て欲しいですね……都内の文学碑・ゆかりのお店巡りの本等どこかの図書館で見かけたことがあるような気がしますがそれの全国版みたいな……。

改めて、長々とありがとうございました!

こうして文章にする中で、私も改めて資料を読み返したり関連する本を読んだりして非常に勉強になりました。勢いで書き始めてみたけれど、旅行記書いて良かったな~と思っています。

それでは、皆様もよい文学ライフをお送りください……!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?