藤村生誕150周年記念 小諸旅行記 ①懐古園編

島崎藤村生誕150周年を記念して、藤村所縁の地、信州は小諸に行ってまいりました……!

2泊3日で回りきれなかったところも多々ありますが、小諸~軽井沢の辺りには藤村はじめ様々な文学関連スポットがあり大変楽しい充実した3日間を過ごすことができました。

小諸には記念館だけでなく藤村所縁の場所やお店なども多く点在し、街の方々もたくさん藤村の話をしてくださるので、藤村文学好きの方にはとってもお勧めの旅先です……!

今回、2泊3日で周った主な文学関連スポットは以下の通りです。

小諸周辺

・小諸市立藤村記念館

・小諸義塾記念館

・小諸市立小山敬三美術館

・中棚荘+水明楼

・揚羽屋

・大和屋紙店

・藤村旧栖地+藤村井戸

・小諸高濱虚子記念館

軽井沢周辺

・室生犀星記念館

・軽井沢町歴史民俗資料館

・堀辰雄文学記念館(信濃追分駅)

・シャーロックホームズ像(信濃追分駅)

思ったよりも随分と長くなりそうですので、まずは小諸市立藤村記念館と小諸義塾記念館、小山敬三美術館など、小諸駅すぐの懐古園内にある文学スポットを中心に見ていきたいと思います!

(※一部写真の撮り忘れや撮ったはいいものの手振れが酷かったなどの理由から、昨年(2021年)11月に小諸へ行った際の写真を使っているものもあります。特に記載がないものについては2022年時点の写真です)

小諸城址・懐古園

小諸といったら、みたいな観光スポット、懐古園。園内には藤村記念館や小諸義塾記念館などなど藤村関連の記念館もありますし、藤村はじめ子規や牧水の詩碑なども多くあります。

①小諸市立藤村記念館

小諸の藤村関連スポットといえばまずはここ!と言っても過言ではない「小諸市立藤村記念館」。今秋から「島崎藤村生誕150年記念特別企画展『藤村を支えた人々~赤壁の家 神津猛~』」という展示をしており、文アルとのタイアップ企画もしていますのでご存知の方も多いのではないでしょうか。

記念館前には藤村像が……写真でよく見る藤村の雰囲気とは多少異なる印象を受けますが、髪の分け目や眼鏡、落ち着いて穏やかそうな雰囲気など島崎先生らしさを感じます。

手元に本を持っていらっしゃるところなども当時の教員としての島崎藤村を思わせて素敵ですね。

やはり小諸の記念館ということで、こちらの記念館内では小諸時代を中心とした藤村の交友関係や作品について数多く紹介されていました。決して「展示室がいくつもある大規模な文学館!」というわけではありませんが、小諸時代の藤村の生活や仕事ぶりが伺えるとても素敵な記念館です!!

藤村が小諸時代を振り返って書いた写生文『千曲川のスケッチ』に出てくる人物なんかの紹介も多数あり(「校長」:木村熊二、「水彩画家B君」:丸山晩霞、「植物学のT君」:土屋七郎、「小使」:半田辰太郎、「体操教師」:大井小太郎、「理学士」:鮫島晋 など)、藤村が教員時代に行った作文の添削なども展示されています。

個人的にこの添削がとても好きでして、義塾生徒(唐沢政知)の作文の横に藤村が紅い筆書きで一々評言を記したものなのですが、例えば、

「一 文章は美麗ならんよりは趣味の深きを尊ぶ、思想の精しきを尊ぶ、又々品の高尚なるを尊ぶ」

「一 初歩のうちは多少の欠点あるにも関せずのびのびと作るをよしとす、譬えば筍の如し、枝葉は後日を期してよし」

「一 文章には小刀細工を要せず、正宗の銘刀にて竹を二つに割るごとく作らんと心得べし」

などなど丁寧にアドバイスが書かれています。装飾よりも実を好むこの添削、後に「自然主義作家」と呼ばれる藤村の文章に対する誠実さが表れているような気がしてとても好ましく感じられました。

もっとも、田中宇一郎『回想の島崎藤村』によれば「藤村は、よく大さつぱに、自然主義の作家と評されたが、藤村自身は『それは批評家の勝手で、自分はそんな風に意識して書いているのではない。無論、私の作品には見方によつては自然主義的色彩も出てゐよう。しかし、そのほかにも、いろいろな色がまざつてゐるから、一概に自然主義作家と片づけられては困る。』との意を漏らしたことも私の記憶にある。」(p.11)そうですので、一概にこうした藤村の姿勢を「自然主義」の一言でまとめてしまうのも不適切かもしれませんが……。(ところで「自然主義」という言葉の意味も元々西洋で用いられていた意味と日本自然主義文学における「自然主義」とでは多少ニュアンスが異なりますので、ここで藤村や田中宇一郎氏が用いている「自然主義」という言葉がどちらの意味合いのものか判じかねるところは多少あります……)

「初歩のうちは多少の欠点あるにも関せず……」の一文など、生徒達を型にはめず、それぞれが特色を伸ばしながら自由に育っていけるようにという藤村の教育に対する姿勢が垣間見えるように思います。藤村はその後ご令息ご息女に対しても、強いて高等教育を受けさせようとはせずそれぞれに合った独学の教育方針を用いましたが、そうした考え方はこの小諸在の当時から既にあったのかもしれません。

藤村の教育方針は学校万能主義ではなかつたらしい。中学を終へると独学によって、その天才を飽くまで早く延ばさせようとする意図があつたのではないかと思ふ。形式よりも極度に実力を養ふことを重く見るのが人一倍強かつた。これも藤村が一般風潮と異なる独自の教育方針であつたらう。

藤村氏がお子さんの持って生れた才能を深い理解の眼で發見して義務教育を終へると直ぐ其の方の専門敎育の道を擇(えら)ばれた……(中略)「ほかの學科に萬遍なく勢力を消費してゐる間に切角延びる本質的なものまで毒されて終つてはいけないと思つて居ました」

「」内は藤村の言葉

同義塾生徒で唐沢氏とは同級生だった林勇さんによれば、「作文は、題を与えられて美文を作るものとされていた時代に、島崎先生の作文教育は画期的な新教育であった」(『写真資料集 小諸時代の島崎藤村』p.34)とのことで、藤村のこうした教育方法はこの当時として随分と進歩的なものであったことが伺えます。

他にも、記念館内には、藤村が当時住んでいた馬場裏の家の模型や間取り図、愛用していた煙草盆や煙草入れなどの遺品(普段既に藤村が亡くなっているということを意識していないので、「遺品」という言葉を使うと急に「島崎藤村は故人である」という当たり前な事実を突き付けられるような気がして今ちょっと急に悲しくなりました)も多数展示されています。煙草といえば、藤村は「敷島」を1日に10箱吸っていたらしいと展示品に説明が添えられていたのですが、さすがにそれは呑みすぎでは……? よく肺を患わなかったな、島崎藤村……。

敷島はひと箱20本入りなので1日10箱というと1日の消費量は200本。24時間のうち起床時間が(長く見積もって)18時間であると仮定して、この18×60=1080分の間に200本吸っていたとなると、5.4分に1本吸っていたという計算になります。煙草1本吸うのにかかる時間はおよそ4分ほど(東京都福祉保健局パンフレット「卒煙を考えよう」より)だそうですが、となると藤村は起きている間中ほぼずっと、絶え間なく煙草を吸っていたと言って良さそうですね……。

田中宇一郎『回想の島崎藤村』によれば「半分あまり喫ふと火鉢に捨てるので、その点はかなり贅沢な喫ひ方だつた」(p.38)とのことなので、実際は1本あたり2~3分で吸っていたのかもしれません。それにしても一日に4~500分煙草吸っていたことにはなるので起床時間の半分以上は煙草片手に過ごしていたということになりますが……。想像以上に強火の愛煙家……。

記念館内では、藤村揮毫の掛け軸や色紙、直筆の手紙、それから小諸時代の藤村の写真などもたくさん見ることができました。出されなかった書き損じの葉書なんかも展示されてあったのが印象的です。ところで書き損じの葉書がこうして展示されているということは、藤村はこういった書き損じまで捨てずに保管していたということなのでしょうか……。偶々残っていただけかも分かりませんが、藤村が透谷について「透谷はどんな反故でも、仮令(たとえ)破って捨ててしまいたいようなものでも、自身に書いたものは皆大切に細君に仕舞わせて置いた。」(「北村透谷二十七回忌に」)と書いていたことを思い出しました。

小諸時代の藤村の写真は個人的に好きなものがいくつもあるのですが、丸山晩霞とのツーショット(神津家の裏山にて松茸狩りをしたときのもの)や、当時藤村の元へ英語を教わりに来ていてた長野の師範校の生徒達との写真などが特にお気に入りでした。藤村の写真集欲しいよ~…………。

今回は藤村と神津猛との関係にスポットをあてた展示でしたので、もちろん、藤村と神津猛の交友関係を示す品々の展示も多々あります。神津猛は藤村が『破戒』の執筆・出版にあたって金銭的な支援を行った実業家ですが、今回の展示では、藤村が神津猛に援助の依頼をした手紙や、『破戒』脱稿後に藤村が彼に贈った浄書本などを見ることができます。浄書本という言葉はあまり耳馴染みがなくコンセプトの理解が合っているか否か自信がないのですが、「草稿を清書しなおして一冊の本として綴じたもの」と認識しています。ということは、『破戒』完成後にあの文庫本にして400ページを超える大作をまた一から原稿用紙に手書きして綴じたということですか……? 想像するだけでめちゃくちゃ手間と時間がかかっていますね……すご……初めて見たのですが、実物めちゃくちゃ分厚くてびっくりしました。背幅5㎝くらいあった気がします。大体のサイズ感のイメージとしては田山花袋『田舎敎師』の初版本をひとまわり大きくしたくらいな感じでしょうか……。さすがに広辞苑よりかは小さかったのですが、それでも随分なサイズ感でした。

藤村の『破戒』浄書本は神津猛氏に贈られたものの他に、藤村の当時の奥さんの御父上、秦慶治氏(彼もまた『破戒』出版に際して資金援助をしています)に宛てられたものもあったそうですが、残念なことにこちらは東京にて焼失してしまい、現存する『破戒』浄書本は今回展示されていた神津猛氏宛てのこの一冊のみだそうです。

また、藤村と神津猛との交友関係を示す品として、藤村が小諸を去る際、神津猛に贈った文机も展示されていました。こちらの机は、藤村が『破戒』執筆に用いたものだそうですが、展示解説によれば、暮にお餅を切る際にも使われていたそうです。溢れる生活感が愛おしいですね。

また、小諸ではこちらの小諸市立藤村記念館が主催する「藤村文学講座」という講座も行われています。これは懐古園内ではなく小諸駅の反対側、市民交流センターでの開催ですが、今年は『夜明け前』についての講座がおおよそ月に1回のペースで開講されています。

非常に残念なことに私はまだ参加できていないのですが、ご興味のある方は是非参加してみてはいかがでしょうか! 私もめっちゃ行きたい……いつかリモート配信をしてくれる日が来ると信じて……

余談ですが、ここの記念館の物販では藤村や彼の原稿の写真などのポストカードにくわえて、藤村直筆の掛け軸の本紙部分(自分で表装する必要あり)や色紙の複製などが購入できます。色紙なんかは1枚500円と大変お値打ちで、かえって「本当にそれでいいんですか???」と聞きたくなるような値段なのですが、壁に掛けておくとちょっとした記念館気分を味わえるので本当に本当におすすめです。以下の写真は、昨年初めて小諸の記念館へ行ったのち、買い込んだ色紙やら拓本やらを嬉々として壁に掛けた当時の私の部屋の様子なのですが、写真内の上部右にある「千曲川旅情の歌」、中央「簡素」の色紙、左の葉書二枚が小諸記念館にて購入したものになります。この他にも拓本や色紙などはいくつか種類がありますので、是非小諸市立藤村記念館へ行った際にはお好きな色紙など買ってみてはいかがでしょうか……!

②小諸義塾記念館

さて、次は藤村が教員を勤めた小諸義塾記念館について……。こちらは厳密には懐古園の門外にあるのですが、観覧チケットは懐古園の施設と共通となっています。

本館建物は義塾閉鎖後、小諸商工学校や小諸幼稚園の校舎として使われたあと、木村の友人であった田村源一郎医師が引き取って、市町の現田村医院駐車場の地に移築され、診察室や病室として使われました。それが平成6年、市に寄贈され、かつての校地の向かいに、近代教育の「ともし火」を掲げた小諸義塾の記念館として、復元移築されました。

アーリーアメリカン調と和風土蔵様式のマッチした、木村熊二塾長好みの建物です。

懐古園三の門を出て右手に位置する小諸義塾記念館。2階建ての建物で、それぞれ2~3部屋ずつ、4畳半ほどの広さの展示室に藤村や藤村の同僚であった教師陣および義塾校長木村熊二について、それから当時の義塾の授業内容(科目や用いられていた教材)などについての展示解説が並んでいます。

特に面白かったのが、当時の小諸義塾生徒による各教師の追憶でした。藤村については、(先ほど記念館の紹介でもチラッと言及しましたが)林勇さんという方がその思い出を語っておられまして、生徒目線から藤村や同僚の先生方との交流が垣間見える内容となっていました。

個人的に好きだったエピソードは大井小太郎と藤村との間にあった出来事で、以下に少しご紹介したいと思います。大井先生は義塾で体操教師をしていた人で、軍隊式の授業を行っていたそうです。

「それは寒風の吹く午後であった。そこを通りかかった島崎先生が、「大井先生、今日はだいぶ寒いじゃありませんか。風邪をひくといけません。もうおやめになったらどうです」と横合から話しかけたので、一同どっと哄笑したことがあった」というものなのですが、授業中のクラスに向かって「寒いからもう体操はやめて屋内に入ったらどうか」と提案する通りがかりの島崎先生……。これには大井先生も少々戸惑ったのでは……? 知らんけど……。

とても好きエピソードだったので、ノートに丸々メモをしてきてしまいました(館内撮影NGなので……)。

小諸義塾はカリキュラムに囚われない自由で先進的な校風だったとのことですが、その中でも藤村は一際自由な授業・態度をしていたのではと思われる、非常にのびのびとした島崎藤村エピソードですよね。「寒い日は体操なんかやめて屋内にいよう」という明快にして簡素な態度は、なんとも島崎藤村らしい無邪気さが感じられてとっても好きだなぁと思いました。

以下の引用は、藤村に近しかった文筆家の田中宇一郎さんが藤村50歳以後の頃のことを振り返って書いた文章で、小諸時代からはかなり時間を経てはいますが、藤村のこうした性質は終生に亘って貫かれていたのではないかと思います。

藤村はこんな風に、思ひがけなく実に率直に自己の気持ちを言葉に現はす場合もあつた。他人なら相手に遠慮して口には出さないやうな事をずばりと云つてぬける、実にさつぱりした面白い性格がその一面に隠れてゐた。

誰しも自己を偽りたくはなからうが、藤村も些細な事にさへ自己の心をあるがまゝに表現すべく努力を続けた人に違ひない。

先生は一般の人があまり云へないことまで、こんな風にひよいと口に出す、実に無邪気な面白いところのある人だつた。

大井先生からすれば自分の授業に水を差されたという気もあったかもしれませんが、藤村の小諸時代の写生文『千曲川のスケッチ』などを見てみると一緒に出掛けたりなどもしているようで、特にぎこちない関係というわけでもなかったようです。あるいは、共に出掛けたりなんかする気の置けない仲だったからこそああいうことを気軽に言えたのかもしれません。

朝風の涼しい、光の暑い日に、私は二人ばかり学生を連れて、その家の鍛冶場の側(わき)を裏口へ通り抜け、体操の教師と一緒に浅間の山腹を指して出掛けた。……体操の教師は耕作のことに委しい人だから、諸方(ほうぼう)に光って見える畠を私に指して見せて、あそこに大きな紫紅色の葉を垂れたのが「わたり粟」というやつだとか、こっちのほうに細い青黒い莢(さや)を垂れたのが「こうれい小豆」という種類だとか、御蔭で私は種々なことを教えて貰った。この体操教師は稲田を眺めたばかりで、その種類を区別するほど明るかった。

藤村自身の授業については、前述の林勇さんが以下のように回想しています。

色の白い温和らしい先生が静かに教室に入って来られて、『国文軌範』の中程の、村田春海の「知足庵記」から授業を始められた。……何といっても印象的であったのは、先生の文章の読み振りのしんみりとした巧みさであった。

先生の容姿と動作と態度とは調和して、はなはだ物静かであった。教室で黒板に文字を書くのにも、白墨を摘まむようにして、小指をすこし曲げ、そしておもむろに書く。その文字は特徴のあるやさしいものであった。……先生は教科書を撫でながら話を進めているうちに、話を打切って、ひとり窓越しに空を眺めているようなことも度々であった。そして何か思いついたらしく、端紙に紫の細鉛筆(当時よく使われた)で走り書きして、上衣のポケットに入れることがあった。

教員をしていた当時、藤村は既に名のある詩人でしたから、授業の最中でも思いついたことはすぐに書き留めておくというこうした態度には、教師以前に芸術家である藤村の姿勢が見受けられるように思います。

気候によって授業を取りやめるということは何も他人の授業に口を出していただけでなく、藤村自身、晴れた日には生徒を連れて懐古園まで出掛けたりなどもしていたようです。

ある日、島崎先生は例のように『徒然草』の講義を始めようとされたが、その日は風もなく至って穏やかな日で、窓越しに眺める初夏の風物は屋外へ人の気を誘うものがあった。

先生はしばらく窓外の景色を眺めて居られたが、「こんな日には、室内にこもるのは惜しい気がしますな。どうです、懐古園へ行っては……」と相談すが如くせざるが如く、一同を連れて古城址の方へ向かわせた。

ところは、旧城址籾倉跡の芝生で、……一同は先生を中心に円座をつくり、あの静かな先生の講義を聞いたのであった。

また、生徒への応対についても、

島崎先生は形式ばったことは嫌いで、生徒と自分を対等に話し語るという態度で、大声を出して叱かることは一度もなかった。

とのことで、藤村が教師としても非常に穏やかな人であったことが思われます。

記念館の2階にある1室には、小さな本棚とソファが置いてあり、本棚にある義塾や義塾教員についての本を自由に手に取って読むことができるようになっています。私は閉館間際に行ってしまったのであまりしっかり堪能することはできなかったのですが、タイトルだけでも藤村関連で面白そうな本がたくさん並んでいましたので、出来れば時間に余裕をもって行ってみるのがおすすめです……!

先ほどから頻繁に引用している『写真資料集 小諸時代の島崎藤村』も実はこの本棚の中にあったのを発見し、その後つい欲しくなって購入したものなのですが、林勇さん(義塾卒業後、昭和38~46年まで藤村記念館の館長を務めた方でもあります)目線から描かれる教員としての藤村を見ることができる非常におすすめの一冊です。

尚、こちらの小諸義塾記念館ですが不定休となっており、紅葉祭り期間中(10/22(土)~11/20(日))は毎日開館しているものの普段は休日のみの開館、冬期(12月~3月上旬)は長期閉館となっておりますので、興味のある方は是非この11月中に小諸へ行くことをお勧めいたします……!

詳しくは、以下のオフィシャルサイトより「開館日カレンダー」をご参照ください。

③小諸市立小山敬三美術館

懐古園の奥に位置する小山敬三美術館、こちらは厳密には「文学関連スポット」というわけではないのですが、小諸出身の画家、小山敬三と藤村との間には幾らかの交流があり、館内にも二人のエピソードなどが紹介されていますので懐古園散策の際には是非とも寄ってみて欲しい美術館となっています。藤村関連というのももちろんですが、小山敬三の絵もとても魅力的でしたので……。

小山敬三は小諸出身の洋画家で、藤村よりも25歳年下の1897年生まれです。彼自身は義塾生徒ではなく、したがって藤村の教え子ではないのですが、彼のお姉さんは小諸の女子学習舎の出身で藤村の教え子にあたります。この女子学習舎というのは義塾校長木村熊二の奥さんが中心となって「高等女学校程度の教育を施さう」(林勇『写真資料集 小諸時代の島崎藤村』p.38)としたものだそうで、藤村はじめ丸山晩霞や鮫島晋など義塾の教員が教鞭をとっていたそうです。適切な表現かどうかは分かりませんが、何となくざっくり「小諸義塾の姉妹校」的なものかな~というイメージをもっています。

そんな縁故がありまして、小山敬三は美術家を志すと決めた際、東京にいた藤村の元を訪ねて知遇を得るのですが、その時に藤村に渡仏を勧められたことが後の洋行のきっかけになったそうです。当時の藤村はいわゆる「新生事件」でフランスへ行って帰ってきた後のことでしたから、これは実際にフランスの様子を見たうえでのアドバイスだったかと思われます。

そうして渡仏が決まったときに小山敬三はその報告をしに再び藤村の元を訪れているそうですが、そこでフランスへ行くならスペインも見てくるといいとのアドバイスを受けています。小山敬三の出世作となった「アルカンタラの橋」(1926)はこうして訪れたスペインにて製作されたもので、彼の地にて小山敬三は美術家として大きな収穫を得たそうです。(作品は以下のHPからも見ることができますので是非!)

敬三が画家を志した時、父小山久左衛門は藤村から助言を受けるように勧めました。藤村は、訪ねてきた敬三に対し、自分がフランスで見てきた経験をもとに、西洋絵画の本質を学ぶためにフランスへ留学することを勧めます。このことが、後に東洋の精神と西洋の技術を駆使する画家小山敬三の出発点となりました。

また、藤村は、フランスへ旅立つ敬三に、ヨーロッパに行くのなら是非スペインに行ってその絵画と風光を見てくるように勧めました。敬三は、スペインの知識がなく、滞欧も終盤になって「藤村先生があれほどおっしゃったのだから」という気持ちでスペインを訪れますが、このスペイン旅行がその後の小山の芸術の礎となるほどの意味をもつことになりました。

……藤村はその後、画家として独り立ちした敬三の精神的な支えになり、敬三は、終生藤村から受けた恩を忘れることはありませんでした。

https://www.city.komoro.lg.jp/material/files/group/3/20190422_tousonkeizou.pdf

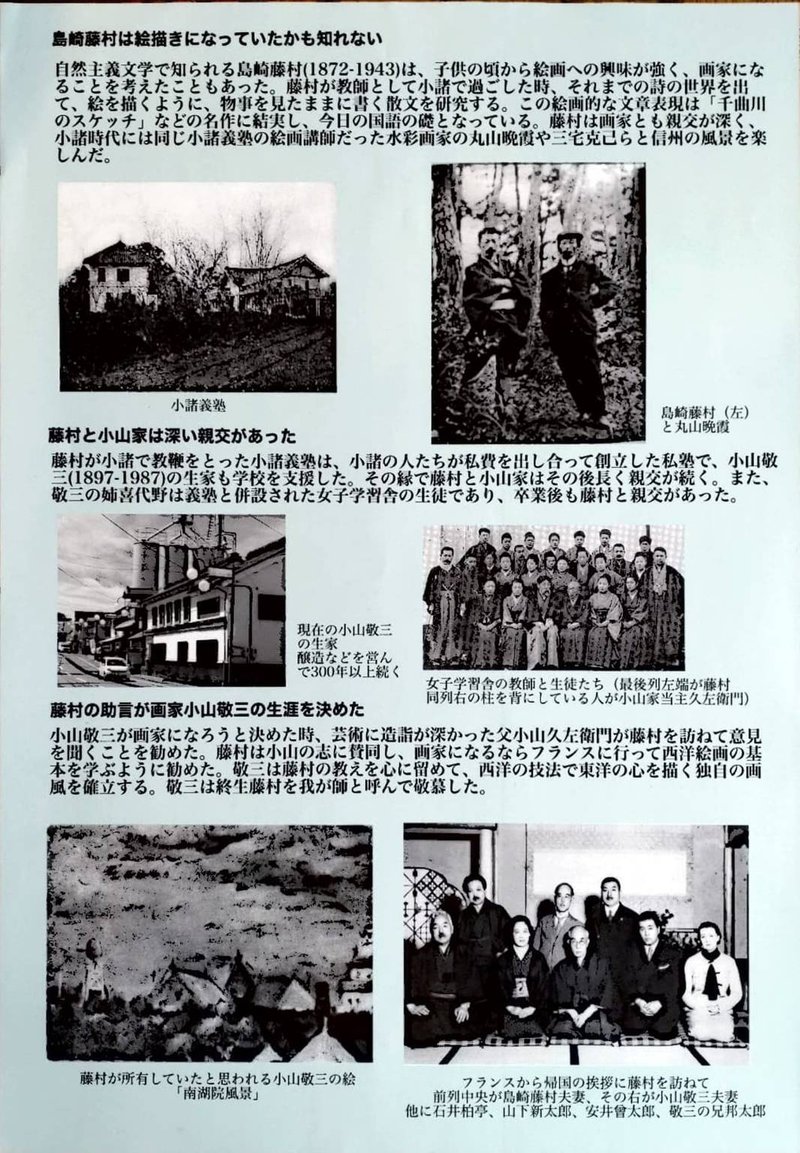

3年ほど前には「島崎藤村と小山敬三展」という企画展も行われていたそうで、学芸員の方に「藤村が好きで小諸に来たんです~~」という旨のお話をしていたら当時のパンフレットをくださいました……!!

こうした交流から、小山敬三は藤村を敬慕し、昭和44年6月23日の日経新聞「交遊抄」のコーナーに「師・島崎藤村」という文章を寄せています。

それによると、藤村は小山敬三の「南湖院遠望」という絵を気に入り所持していたそうですが(上のパンフレット裏面の左下)、学芸員さんのお話によるとこの作品は未だに見つかっていないそうで、もし藤村が東京でこの絵を所持していたとすると、震災か空襲かで焼失してしまった可能性が高いのではとのことでした……。

パンフレットにも記載がありますが、藤村は絵が好きで、見ることはもちろん自分で描くこともあったようです。挿絵を依頼する際に「こんな感じで」と自分で説明書きをしたラフ画のようなものもありますし、小諸時代以前、北村透谷らと共に出していた雑誌『文學界』にも以下のような藤村の絵が出ています。

そこには古い本堂の横手に、ちょうど人体をこころもち小さくしたほどの大きさをみせた青苔の蒸した五百羅漢の石像があった。……捨吉は立ち去りがたい思いをして、旅のふろしき包みの中から紙と鉛筆とを取り出し、……都合五つの心像を写し取った。

引用中の捨吉は藤村のこと。

また、小山敬三が通っていた東京の「川端画学校」ですが、これは藤村のご令息にして洋画家である、次男の島崎鶏二、三男の島崎翁助両名が通った画学校でもあります。(小山敬三が川端画学校に通ったのは1916年~で、鶏二さんと翁助さんが通ったのは1922年頃、既に小山敬三が渡仏した後のことですので通っていた期間は被っていないものと思われます)

藤村とは親しい友人であった有島生馬と「一水会」という美術団体を結成するなど、小山敬三と島崎藤村の間には、密接というほどではないかもしれませんが、間接的に様々なつながりがあったようです。

④文学碑など

懐古園内には、藤村を始め多くの文化人の記念碑が立てられています。

・島崎藤村「千曲川旅情のうた」詩碑

藤村詩碑、とても大きくて立派なたたずまいで素敵でした。

余談ですがこの藤村碑の傍にある水の手展望台はとっても景色が綺麗なのでおすすめです。千曲川も見える……。

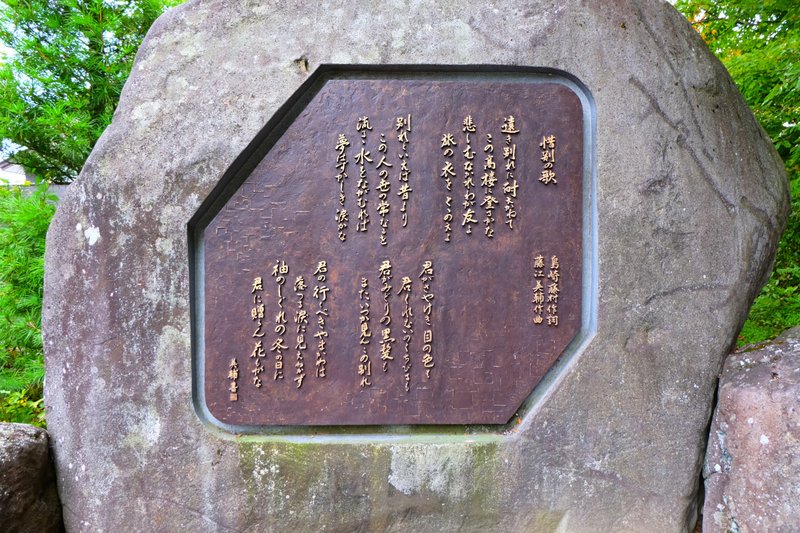

・島崎藤村「惜別の歌」歌碑

ところでこの「惜別の歌」歌碑の右手前に何やら銀色の箱のようなものがありまして、そこの中のスイッチを押すとこの歌が流れ出す仕様になっていました。石の裏かどこかにスピーカーが仕込まれているようで……びっくりした……

携帯の録画なので音質は非常に悪いのですが、記念にちょっと撮ってみたりもしたのでご興味があれば聞いてみてください。youtubeとかでググった方がよっぽど高音質なものが聞けるかとは思いますが……小諸の旅記念ということで……

そういえば小諸義塾記念館脇にある藤村の「惜別の歌」歌碑ですが、あれ音声まで流れるようになっているんですね……先日行って初めて気が付きました

— すてふ (@steharu1059) November 3, 2022

携帯の動画なのでめちゃくちゃ音質は悪いんですけど「君がさやけき」から録ってみたので良ければどうぞ…… pic.twitter.com/x4SH6qYY1X

「惜別の歌」の来歴についてはよく知らなかったのですが、これは藤村が亡くなった後、学徒出陣が出された戦時中に「藤江英輔」という学生が藤村の『若菜集』より「高楼(たかどの)」を元に譜を付けたものだそうです。「高楼」は元々、結婚をして家を出る姉と家に残る妹が別れを惜しむ歌でしたが、藤江英輔が詩中の「姉」を「友」に替え、元は8連あった詩から4連を選び取って繋げたものがこの「惜別の歌」として広く人口に膾炙しました。

・若山牧水歌碑

かたはらに秋くさの 花かたるらくほろびしものは なつかしきかな

・高浜虚子句碑

紅梅や 旅人我に なつかしき

・臼田亜浪句碑

逆光で肝心の句碑がほぼ見えず、句碑に対して大変申し訳ない気持ちです……。

こちらの句碑の傍にある富士見展望台からは、その名の通り、晴れているときにはうっすらと富士山を見ることができます。千曲川も望める景勝スポットですので、晴れた日の懐古園散策には是非懐古園奥のこちらにまで足を伸ばしてみてはいかがでしょうか!

・木村熊二レリーフ

文学碑とはまた少し趣が異なりますが、懐古園内には小諸義塾の創始者にして塾長、木村熊二のレリーフもあります。こちらのレリーフですが、下部に「われらの父木村熊二先生と旧小諸義塾の記念に、門弟並有志 島崎藤村書 昭和十一年」とある通り(大変見づらく申し訳ありません……)、文字は藤村の筆跡で刻まれています。

著名な文学碑・記念碑はこのくらいでしょうか……それぞれの記念碑の詳しい位置関係などはこちらのマップを参照しつつ、懐古園巡りを楽しんでいただけたらと思います!!(チケット売り場にあるパンフにも同じ地図が載っています)

⑤その他藤村関連施設

懐古園は藤村が小諸義塾時代の7年間を過ごした場所として、その他にもいくつか藤村所縁の場所があります。

・山城館

山城館は懐古園内、藤村記念館の向かい側にあるお蕎麦屋さんでして、『千曲川のスケッチ』にも登場することで知られています。

その日は、校長はじめ、他の同僚も懐古園の方へ弓をひきに出掛けた。……

境内には見晴らしの好い茶屋がある。そこに預けて置いた弓の道具を取出して、私は学士と一緒に苔蒸した石段を下りた。

ここに出てくる「見晴らしの好い茶屋」というのが、この山城館のことになります。

時間が合わず、今回の小諸旅ではこちらのお蕎麦屋さんに行けなかったので、次回こそはここでお昼を食べたいです……。

・鹿嶋神社

鹿嶋神社は懐古園脇、小山敬三美術館の隣に位置する神社でして、その名前がやはり『千曲川のスケッチ』の中で言及されています。

楢の樹蔭。

そこは鹿島神社の境内だ。学校が休みに成ってからも、私はよくその樹蔭を通る。

私は外出した序に時々立寄って焚火にあてて貰う家がある。鹿島神社の横手に、一ぜんめし、御休処、揚羽屋とした看板の出してあるのがそれだ。

この楢の樹蔭の間から見える浅間山も非常に綺麗で、夕方は真っ赤に染まった山肌が壮観でした。

懐古園内の島崎藤村および文学関連スポットはこのくらいでしょうか……。

現在、懐古園では「紅葉祭り」が開催中です! 懐古園は紅葉と桜で有名な場所でもありまして、丁度今が紅葉の見頃です。

懐古園の紅葉は、場所によって紅葉の時期が異なることからおよそひと月に亘って長期間楽しむことができるのも特徴です。11月中旬程度までは紅葉が楽しめるそうなので、ゆっくりと紅葉を味わいながら藤村文学に浸ってみてはいかがでしょうか……!

主な参考資料

島崎藤村『千曲川のスケッチ』新潮文庫

島崎藤村『桜の実の熟する時』岩波文庫

『文學界』第三號

田中宇一郎『回想の島崎藤村』

林勇『写真資料集 小諸時代の島崎藤村』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?