「ユニコーン企業のひみつ」ご献本いただいたのでレビュー

はじめに

こんにちは、stand.fm エンジニアの 前田 です。

先日「ユニコーン企業のひみつ」という本が発売されました。

ぜひ読みたい!と思っていたところ、翻訳者である角谷さんのご厚意で献本していただきましたので、レビューさせていただきます。

🦄 テック企業のみなさま、テックブログの記事の候補に一冊いかがでしょうか!!!q 🙏 » 🦄 書籍『ユニコーン企業のひみつ』を貴社テックブログでレビューしていただける企業さまを募集します https://t.co/TdfL58TwpS

— Kakutani Shintaro (@kakutani) April 7, 2021

こちらに応募に当選し、ご献本頂くことになりました。有難うございます!

この本について

原著は「Competing with Unicorns」で、2014〜2017 年頃まで Spotify に在籍していた著者の方がテック系ユニコーン企業のソフトウェア開発の仕組みについてかかれています。

訳者あとがきによると、対象読者は

業務としてソフトウェアデリバリーに関わっている人たち(開発者、テスター、デザイナー、マネージャーなど)なら誰でもだけど、本当の対象読者は経営リーダーを始めとした、チームをプロダクトやソフトウェアのデリバリーにフォーカスさせる組織づくりの担当者なんだ

とのことですが、今までアジャイル開発やスクラムといったソフトウェア開発の手法に触れてこなかった方でもとても理解しやすい内容となっています

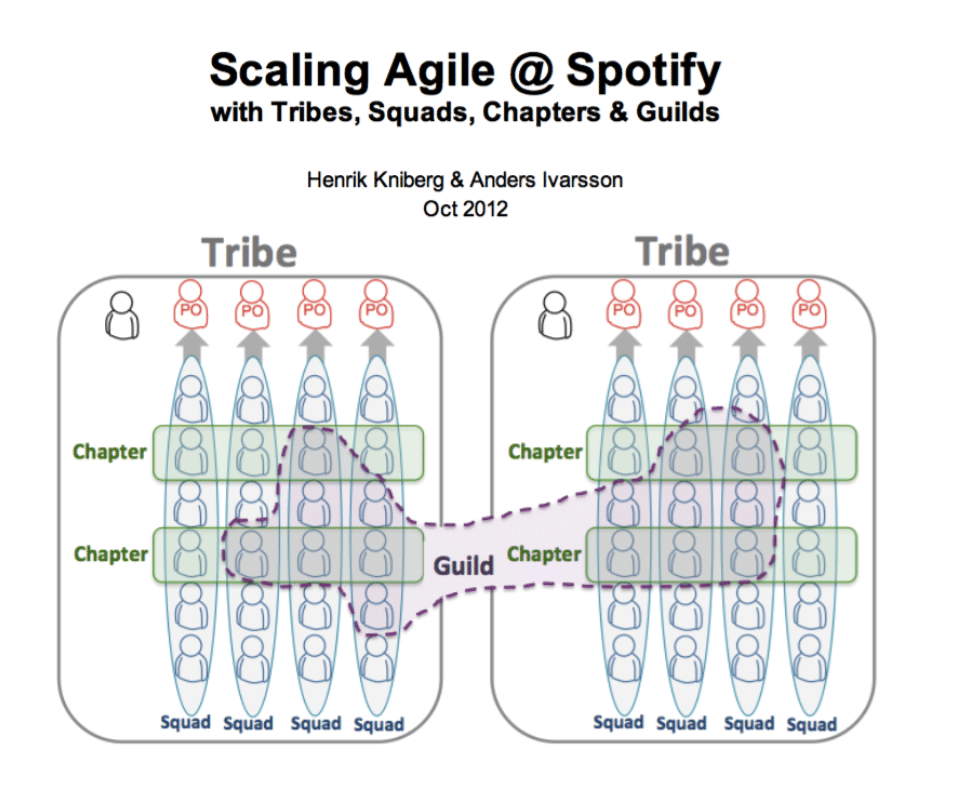

アジャイル界隈では Spotify モデルとしてこの本にかかれているような内容が広く知られているそうですが、あくまで筆者の方が在籍していた当時に採用していた手法についての解説となっています。

Spotify モデルの初出であるScaling Agile @ Spotify with Tribes, Squads, Chapters & Guildsでも、執筆時点でのスナップショットでしかないと断り書きされているように、現在は Spotify モデルも更に変化しているようです。

Scaling Agile @ Spotify with Tribes, Squads, Chapters & Guilds - Crisp's Blog

https://blog.crisp.se/2012/11/14/henrikkniberg/scaling-agile-at-spotify

このあたりの時間経過による変化は訳者あとがきに書かれておりますので、本文を読む前に一度目を通しておくことをおすすめします。

ユニコーン企業とエンタープライズ企業

この本ではエンタープライズ企業は「動きの遅いプロジェクト駆動」の会社として定義されており、それと対比してスタートアップは「動きが早いプロダクト駆動」であるため、アプローチが異なるとされています。

その中で Spotify はスタートアップのアプローチのまま、エンタープライズ企業のレベルまでスケールした会社であり、著者の在籍当時はユニコーン企業と呼ばれていました。

当然、会社の規模が大きくなる中で今までの仕組みをそのまま維持するということはできませんので、その試行錯誤の結果生まれたのがスクワッドやトライブ、チャプター、ギルドと呼ばれる仕組みです。

ただし、これらの方法をそのまま採用すれば良いのかというわけではなく、

- 会社としてミッションを提示し、チームに強い自立権限を与える

- 従業員を信頼して必要な情報はすべて開示し、ミッションに向けて何をするべきなのかは本人に委ねる

- カンパニーベットという会社にとっての明確な優先度を示すことで、大人数であっても方向性を揃える

といったようなことを実践した上で、そのための手法としてスクワッドなどがあるのだと思います。

テック企業と文化

8 章までは Spotify という具体例を元にソフトウェア開発における手法を解説していくというような内容でしたが、9 章はそれまでと違い Spotify 自体にフォーカスして、Spotify の文化とはなにかということについて語られます。

中には「ボスは存在しない」「時間がかかろうとも全員の合意をとって決める」といったスウェーデンの文化に近いものもあるようです。

スクワッドでも特定のリーダーが決定権をもつのではなく、スクワッドというチームの合意で決まるというような話がありますが、それ自体は Spotify 独自の文化による影響が大きく、一般的にテック企業がこの文化を目指すべき!というものではないと思います。

ただし、根底にある「権限をあたえること」「信頼すること」という2点はユニコーン企業と呼ばれる会社に共通であり、著者もこの本え伝えたいことはこの2点のみと書いているように、この2点を実現した結果、Spotify モデルと呼ばれるような手法や文化が生まれたという点が重要だと感じました。

stand.fm のプロダクト開発組織

現在(2021年5月)のstand.fmの開発組織は、エンジニア 15名、デザイナー1名といった組織構成です。

弊社の開発組織面の特徴としては、アプリエンジニアやバックエンドエンジニアのような分類がなく全員が「エンジニア」です。1人のエンジニアが担当する開発タスク1つにつき、アプリとバックエンドと両方の開発をすることになります。

そのため、各自が特定の得意領域を持ちつつも、インフラ・アプリ・サーバー・音声領域といった幅広い知識を持つエンジニアが多く在籍しています。

ウォーターフォールから始まり、スクラム、アジャイル...その先とソフトウェア開発の手法はどんどん新しいものが出てきますが、必ずしも特定の手法が良いというわけではなく会社のフェーズや規模・業務内容によっても大きく変わると思います。本書の内容を受けてより良い働き方とはなにかということを役職に限らずみんなが考えていくべきだと感じました。今後も拡大予定のstand.fmのプロダクト開発組織では、組織やフェーズの変化に合わせた良い組織作りを目指していきます。

告知

株式会社 stand.fm では、絶賛エンジニアを募集しております!募集職種はこちらから!

Twitter で stand.fm の技術情報や note の更新をしています。

ぜひフォローしてみてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?