僕がシューベルトのピアノ曲に救われる理由。

身体はひどく疲れているのに、心はどこか宙に浮かんでいるようにフワフワしている。

季節が変わろうとしているからなのか。いや、そうじゃない。原因ははっきりしている。

僕の大切な人がついに羽ばたこうとしているのだ。

そうなることを願ったし、そっと背中も押してきた。だからこんなにうれしいことはない。

それでもふと考えてしまう。このまま離れてしまうかもしれない。そうならないと、誰が言いきれるだろう。

こんなとき、波立つ僕の心にそっと寄り添うのは、おそらく、シューベルトのピアノ曲だ。

1828年、シューベルト最後の年に作曲された四手ピアノのための「幻想曲」へ短調を、僕はマリア・ジョアン・ピリスとリカルド・カストロによるCDで初めて聴いた。

付点のリズムが続くため息のような第一主題。突き上げてくる激しい嗚咽のような第二主題。ふたつのメロディが有機的に絡み合い、天と地を駆け巡る。ときに自らの運命に抗うかのように激高するかと思うと、次の瞬間には絶望して深くうなだれる。はてしなく繰り返される喜怒哀楽。それが恋の実態だ。

この曲をシューベルトはカロリーネ・エステルハージという伯爵令嬢に献呈した。ピアノの愛弟子である九歳下の彼女にシューベルトは淡い恋心を抱いていた。だがしかし、当然のことながら身分が違いすぎる。おそらく思いを伝えることもはばかられた時代。シューベルトは彼女を愛した思い出をメロディに托した。それも四手にして、彼女にもその思いをなぞらせたのだ。

もう一曲、大好きな曲がある。ピアノソナタ第21番変ロ長調。死の間際に作曲された最後のピアノソナタ。

第一楽章。深い朝靄のはるか遠くから誰かの足音が響いてくる。ふと立ち止まり、ぶるぶると震えるそれは、まるではかない希望のようだ。朝が立ち上がるにつれて、誰かの輪郭が見え始める。そこから聞き手は全四楽章を通じて、彼はいったい何者なのか、自分にとってどんな福音があるのか、本当にこの捉えどころのない存在を信じていいのか、考え続けることになる。

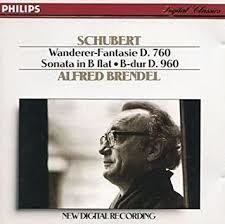

僕はこの曲を、アルフレッド・ブレンデルのピアノで最初に聴いた。情緒に流されることなく、論理的に構築していくタイプの演奏。それゆえに、ほのかな悲しみが光った。

シューベルトはシューマンと同じ病気を患った。

そのせいなのか、生涯独身を貫いたが、多くの友人に恵まれ、作品もそれなりに有名だった。そこそこの収入もあったのではないかという話まである。

であれば、シューベルトは幸せだったのか。いや、そんなはずはない。

リートは別にして、ときに饒舌過多となる彼の器楽曲を聞いていると、この人は本当にどうしてこんなに口下手なんだろうとなかば呆れてしまう。

溢れるメロディに自身の思いを乗せるしかない人生。それはやはり、辛くて空しいものだったに違いない。

でも、だからこそ彼が創り出す音楽は、こんなにも人の心をやさしく包み込み、傷ついた心のひだを癒してくれるのだ。

誰にでも弱音を吐きたくなるときがある。

近くに誰かいる人は、その人に向かって思い切り不安を吐き出せばいい。遠慮することはない。相談されているだけで、その人は幸福なのだから。

迷いを吐き出せばもう大丈夫。霧は晴れ、朝日の先に本当の自分が見えてくるはずだ。

もし自分ひとりしかいなかったら? そのときはシューベルトが待っている。

二百年の時を超え、あなたを親密なシューベルティアーデに迎えるために、彼は今宵もピアノの前に座るだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?