パソコン音楽クラブ「See-Voice」によせて

すぐには何も思い出せなかった。

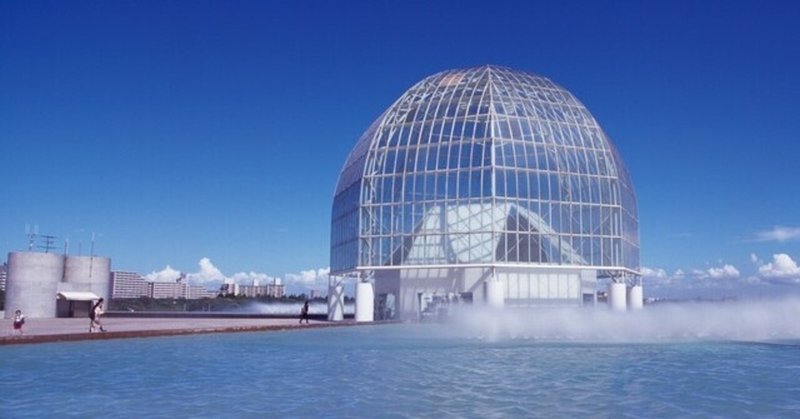

ただ緩い水の中にいるような、柔らかい霧の中にいるような感覚だけが残った。

堤防に立った。

小さな漁港で育った自分にとって海は、日常のそばにあるけれど、日常とは少し違う場所で、生臭くて、薄汚くて、少し危ないけれど、楽しい遊び場で、大きくて、怖くて、景色は良かったけれど、よく分からなくて、どこか不気味で、いつも死の匂いがする場所でもあった。海は、空で、風で、音だった。

海の見える堤防に座ると、なんだか感傷的になって、普段恥ずかしくて言えないような気持ちや言葉があふれてくることが何度もあった。

そんな時は海は優しかったような気がする。

当たり前のようにそこにあっただけで、何か言うわけでもなかったけれど。

今は海よりも山に近い街に住んでいる。

海は思い出になった。

その気になれば電車に乗って海を見に行くことはできるけれど、知らない土地の海はどこか嘘っぽく見えて、それが嫌いなわけではなかったけれど、自分の故郷にある海とはどうしても同じようには感じられなかった。

その理由はわからない。単純に景色が違うからか、雰囲気か、匂いか、音か、自分か。

ただ海は何も言わないけれど、そこにある。

ずっと動いて、光ったりして、絶えず、本当に絶えず音がする。

とても大きくて、ほんの一部しか見ることができない。

知らない場所の海をじっと見つめると、自分の心の声が聴こえてくるような気分になれそうだったけれど、よそ行きの自分はそっとその気持ちにそっと蓋をした。

パソコン音楽クラブ「See-Voice」を聴いて、残った感覚を手繰り寄せると、故郷の海でときどき感じた優しさを思い出した。

故郷の海の風景とはそんなに似ていないけれど、そこで言葉が溢れ出したときのことを思い出した。

懐かしくて、恥ずかしくて、心地よい気持ち。

「See-Voice」で見える風景は綺麗で、暖かくて、涼しくて、透明で、靄がかかっている。

水中から見上げるきらめく水面のようで、水中から見下ろす海底にゆらめく光の筋のようで、空を写す水面の光の粒のようで、白んだ空のようで、澄み切った青い空のようで、地元のゴミだらけの砂浜はそこにはなく、綺麗な、観光地のパンフレットで昔見たことがあるような、ないような、美しい光景だ。

だけど故郷の海みたいな懐かしさと、ときどき見せてくれた優しさで満ちていた。

ここで見えるのは海そのものではなく、海が見せてくれた自分の心のようだった。

心の声があふれだしたようだった。

叫びだしたようだった。

暴れだしたようだった。

だけども静かに息を飲んで、思い出したことを忘れないようにもう一度再生ボタンを押した。

以下は壮大な蛇足となります。

パソコン音楽クラブ「See-Voice」を聴いて何を思い出しただろうか?

レイ ハラカミ「Red Curb」、Syrup 16g「HELL-SEE」、Taylor Swift「folklore」、Porter Robinson「Nurture」、リョウコ2000「Travel Guide」、サ柄直生「夏の透濁」、環境音楽、AOR、vaporwave、ジブリ映画、90~00年代の泣きゲー…

挙げればキリがないほど想起される作品はあるが、これらの作品との共通点や相違点をつぶさに論じてもパソコン音楽クラブ「See-Voice」の核心に迫ることは困難に思える。

少なくとも私は、こういった語り口では言語化できない部分にこそ、この作品の肝があると感じた。

そして前段の怪文書をしたためた。

私がパソコン音楽クラブ「See-Voice」を聴いて感じたことをある程度(もちろんほんの一部だけど)書くことができたと思う。

それでも何故この壮大な蛇足(そもそも前段の時点で他人の作品に勝手に蛇足を付け加えるような行為であることは置いておいて)を書いているかというと、気恥ずかしいからだ。

なんとかそれっぽい言葉を並べて、この気恥ずかしさを誤魔化そうと言い訳を試みている。(その試み自体も恥の上塗りかもしれないけど)

どこか詩的になることに気恥ずかしさを感じてしまう私のような人間にとって、音楽を言葉で語ることは、文脈や形式の説明に終始しがちだ。

それが悪いことだとは思わないし、そこにだって充分面白みを見出しているものの、優れた音楽を魅力的にするのは文脈や形式だけではない。

文脈や形式は客観的事実に過ぎず、それを知ることでその音楽をより楽しむことには繋がるかもしれないが、音楽の真の魅力を詳らかに説明できているとは言い難いだろう。

音楽の真の魅力は音楽を聴いた時に生じる感情にこそあるはずだ。

感情は言うまでもなく聴く者の主観で、心の中でのみ起こることだ。

そしてそれは多くの場合、言葉にするのが簡単ではない。

パソコン音楽クラブ「See-Voice」について語ろうと思うなら、この「心の声」に耳を澄まし、その声を言葉にしなければならない。

なぜなら、「See-Voice」が自身の内面と向き合い、心の声を見つめて作られた作品だからだ。

心の声を表現した作品を語る時、聴き手の心の声を無視していいはずがない。

そしてその「心の声」は文脈や形式といった客観的事実のように単純に言語化することが難しい。

それを言葉で表現するならば、詩的にならざるを得ないはずだ。

そもそも「詩的になる」ということは言葉にならない感情などを言葉にするときにほぼ必ず起こるバグのようなものだと考えている。

このバグは、一見すると抽象的で理解しづらく、頭での解釈を拒むかのようだ。

しかしそれは本来言葉から零れ落ちてしまう感情を孕み、受け手によっては何よりも雄弁になり得る。

これは詩に限らず、音楽を含むあらゆる芸術作品にある程度共通する特徴だと思う。

単純に言語化できないものを言葉で表現するためには詩的になるしかない。(※先日POPLIFEでもそんな話題になっていた、こちらもかなりオモロなので是非)

詩的な表現をすることへの気恥ずかしさというのは、結局は自分の心と向き合うことへの躊躇いだ。

パソコン音楽クラブは、コロナ禍によって外との接続を断たれ、自分の内面、自分の心の声と徹底的に向き合うことを選び、この詩的で私的な作品を生み出した。

レトロ機材から繰り出されるチープでノスタルジックな音像を魅力としていた彼らだが、そのローファイさは本作では丁寧に取り除かれ、そこから生み出されていた情感はより増幅されている。

ダンスアクトとしても知られる彼らだが、長い自粛生活の影響か、クラブミュージックとしての側面は遠くに煌めく程度になり、ジャンルとしての“ポップス”的色合いを濃くしている。

しかし本作は単純な“ポップス”としての分かりやすさのみに終始しない。

その音像は水中にいるかのように、あるいは深い霧の中にいるかのように強くゆがめられ、その柔らかくもどこか遠い音像は聴くものを突き放すようでも、包み込むようでもある。

内省的な作品はどこか暗く感傷的になりがちだが、この作品は前向きさと優しさを手放さない、包み込むように聴く人を内省へ誘う。

この不思議な感覚に当てられて、詩的な表現を行うことを苦手とするはずの私がこうして思わず身を委ねてしまった。(こうしてダラダラと言い訳は付け加えているものの…)

自分の心の声と向き合い、深い内省の果てにパソコン音楽クラブが心の海から何を持ち帰り、ひとつの作品として結実させたのか、ぜひその耳と心で確かめてみてほしい。そして願わくば、あなたの声も聞かせてほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?